DE CORLEONE A JEREZ (I) - LOS PERRINO

La huida de Francesco Perrino de Sicilia por vendetta. La historia del héroe y patriota Valentín Perrino durante la invasión francesa. (50 páginas)

CAPÍTULO 1: La noche de Corleone

Sicilia, otoño de 1605

La luna llena se reflejaba en las aguas del Mediterráneo como una moneda de plata flotando en tinta negra. Francesco Perrino caminaba por las calles empedradas de Corleone con la cautela de un gato, pegado a las sombras de los edificios. A sus veintiséis años, había aprendido que en Sicilia las noches claras eran las más peligrosas: la luz de la luna revelaba tanto como ocultaba.

En el zurrón de cuero que llevaba al hombro tintineaban suavemente varias monedas de oro. No muchas, pero suficientes para empezar una vida nueva lejos de allí. Muy lejos.

Francesco se detuvo en una esquina y miró hacia atrás. Las calles estaban desiertas, pero eso no significaba nada. En Corleone, las paredes tenían ojos y los silencios tenían dientes.

Dos horas antes, su vida había sido completamente diferente.

Francesco trabajaba como escribano en el palacio del Conte di Modica, uno de los nobles más poderosos de Sicilia. Era un buen trabajo para un hombre sin título: copiaba documentos, llevaba registros, traducía correspondencia del español al italiano y viceversa. Sicilia y Nápoles formaban parte del Reino de España, y los nobles necesitaban hombres cultos que dominaran ambos idiomas.

El Conte confiaba en él. O al menos eso había creído Francesco hasta esa noche.

Todo había comenzado con una carta.

El Conte había salido temprano esa tarde para reunirse con otros nobles en Palermo. Francesco había aprovechado para adelantar trabajo en el estudio del palacio. Mientras organizaba documentos para el día siguiente, un sobre sellado cayó de entre un fajo de cartas. El sello de cera estaba roto, como si alguien ya lo hubiera leído.

Francesco, con la meticulosidad propia de su oficio, lo recogió para archivarlo correctamente. Pero algo en el encabezamiento captó su atención: "Al muy ilustre Virrey de Sicilia, Don Pedro Téllez-Girón".

Su curiosidad —ese impulso casi autodestructivo de conocer los secretos— lo traicionó. Desplegó la carta.

Las primeras líneas eran protocolarias. Las siguientes, lo cambiaron todo.

"...confirmado que el cargamento llegará al puerto de Marsala en la noche del 15 de noviembre. Veinticinco barriles de pólvora y mosquetes suficientes para armar a doscientos hombres. El capitán del navío cree transportar aceite y tejidos, como indica el manifiesto falso. Nadie sospechará hasta que sea demasiado tarde..."

Francesco sintió que la sangre se le helaba. Siguió leyendo, incapaz de detenerse.

"...una vez que tengamos las armas, procederemos según lo acordado. El levantamiento comenzará simultáneamente en Palermo, Mesina y Catania. Los españoles no esperan una rebelión de esta magnitud. Cuando el Virrey se dé cuenta, ya habremos tomado los puertos principales..."

Era una conspiración. Los nobles sicilianos planeaban una rebelión armada contra la Corona española. Y el Conte di Modica no era solo un participante: era uno de los líderes.

Francesco releyó la carta, sus manos temblaban ligeramente. Esto era alta traición. Si la conspiración triunfaba, Sicilia podría independizarse de España. Si fracasaba, todos los involucrados acabarían ejecutados públicamente, y sus familias deshonradas para siempre.

Y él acababa de descubrir el secreto.

Escuchó pasos en el corredor. Rápidamente, volvió a doblar la carta y la colocó donde la había encontrado. Fingió estar absorto en su trabajo cuando uno de los guardias del palacio asomó la cabeza.

—¿Todavía trabajando, Perrino? —preguntó el hombre con tono amigable.

—Ya sabes cómo es el Conte —respondió Francesco con una sonrisa que no sentía—. Quiere todo listo para cuando regrese.

El guardia asintió y se alejó.

Francesco esperó cinco minutos que se le hicieron eternos. Luego, con movimientos deliberadamente casuales, recogió sus cosas y salió del palacio.

Pero no fue lo suficientemente cuidadoso.

Caminaba por el mercado cuando lo interceptaron. Dos hombres que conocía vagamente, asociados del Conte. Uno de ellos, Salvatore Greco, era conocido por resolver los "problemas" del noble con métodos expeditivos.

—Francesco —dijo Greco con una sonrisa que no llegaba a sus ojos—. Qué casualidad encontrarte aquí.

—Salvatore —respondió Francesco, manteniendo la voz firme—. Buenas noches.

—El Conte preguntó por ti esta tarde. Quería saber si habías visto ciertos documentos que dejó en su estudio.

El corazón de Francesco latió más rápido, pero su rostro permaneció sereno.

—No vi nada fuera de lo común. Solo los registros habituales.

Greco dio un paso más cerca. El segundo hombre se movió para bloquear cualquier ruta de escape.

—¿Estás seguro? Porque el Conte está muy preocupado por la... confidencialidad de ciertos asuntos.

Francesco entendió entonces que estaba en peligro mortal. Quizás el guardia había informado que lo encontró cerca de esos documentos. Quizás alguien lo había visto leyendo la carta. O simplemente, quizás el Conte había decidido que era más seguro eliminar a todos los que pudieran saber algo.

En Sicilia, los secretos peligrosos se guardaban mejor en tumbas que en cofres.

—Si el Conte tiene dudas sobre mi lealtad —dijo Francesco con cuidado—, estaré encantado de hablar con él mañana y tranquilizarlo personalmente.

—Oh, hablarás con él —dijo Greco—. Esta noche. Ahora mismo, de hecho. Ven con nosotros.

No era una invitación. Era una sentencia de muerte.

Francesco conocía las historias. Hombres que "iban a hablar" con el Conte y nunca regresaban. Sus cuerpos aparecían días después en barrancos, o nunca aparecían.

Tenía dos opciones: ir con ellos y morir, o huir y al menos tener una oportunidad.

Escogió la segunda.

Con un movimiento repentino, empujó a Greco contra el segundo hombre y echó a correr. Detrás de él escuchó gritos, pasos apresurados, el sonido de una daga desenvainada.

Corrió por calles que conocía desde niño, saltó vallas, atravesó patios, se escondió en sombras. Su corazón bombeaba adrenalina pura. No podía volver a su casa —estarían esperándolo. No podía buscar ayuda de su familia— los pondrían en peligro.

Solo tenía una opción: desaparecer.

Se dirigió al puerto, donde un viejo amigo de su padre trabajaba como carpintero en un astillero. El hombre le debía un favor. Francesco cobró esa deuda esa noche: información sobre qué barcos zarparían al amanecer y hacia dónde.

—Hay uno que va a Nápoles —susurró su amigo—. Y de ahí salen barcos hacia España casi a diario. Pero Francesco... si huyes, no podrás volver. Los Greco no olvidan.

—Lo sé —respondió Francesco.

Le quedaban unas horas antes del amanecer. Fue a la pequeña casa donde vivía con su madre viuda y sus dos hermanos menores. Esperó en las sombras hasta estar seguro de que nadie vigilaba, luego entró silenciosamente.

Su madre, Giovanna, despertó al oír ruido en la cocina. Al ver a su hijo recogiendo sus pocas pertenencias, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Su intuición materna era infalible.

—¿Qué has hecho? —susurró.

—Nada, madre. Pero vi algo que no debía ver. Tengo que irme. Esta misma noche.

Giovanna no lloró. Era una mujer fuerte que había criado tres hijos sola después de que su marido muriera en un accidente en el astillero. Sabía que en Sicilia, a veces la supervivencia exigía sacrificios imposibles.

—¿A dónde irás?

—A España. Al Reino de Castilla. Allí nadie me conoce. Puedo empezar de nuevo.

Ella asintió y fue a su habitación. Regresó con una pequeña bolsa de monedas —los ahorros de años— y una medalla de plata de San Cristóbal, patrono de los viajeros.

—Toma esto. Y recuerda: un Perrino nunca olvida de dónde viene, pero tampoco tiene miedo de ir hacia adelante.

Francesco abrazó a su madre, memorizando su olor a lavanda y pan horneado. Luego miró a sus hermanos dormidos: Antonio y la pequeña Caterina. Dos razones más para no volver nunca.

—Cuídalos —le dijo a su madre—. Cuando sea seguro, les enviaré dinero.

—No —dijo ella con firmeza—. No envíes nada. No escribas. Si has de vivir, vive completamente lejos de aquí. Nosotros nos las arreglaremos. Tú... tú empieza una nueva familia. Ten hijos. Que el nombre Perrino signifique algo bueno en tierras nuevas.

Francesco asintió, incapaz de hablar.

Salió de la casa antes del amanecer. En el puerto, sobornó a un marinero para que lo dejara esconderse en la bodega del barco a Nápoles. Durante tres días viajó oculto entre barriles de vino y sacos de grano, comiendo poco, bebiendo menos, esperando.

En Nápoles consiguió pasaje en un barco mercante español que iba a Barcelona. El capitán necesitaba alguien que supiera escribir y hacer cuentas. Francesco mintió sobre su pasado —dijo que su familia había muerto en un incendio y que buscaba empezar de nuevo en España.

El capitán, un castellano llamado Rodrigo Mendoza, le creyó sin hacer demasiadas preguntas.

—En Castilla siempre hay lugar para hombres trabajadores —le dijo—. Y si sabes leer y escribir, mejor aún. La mayoría de los campesinos son analfabetos. Un hombre con tu educación puede llegar lejos.

Durante el viaje, Francesco perfeccionó el castellano. Era bueno con los idiomas.

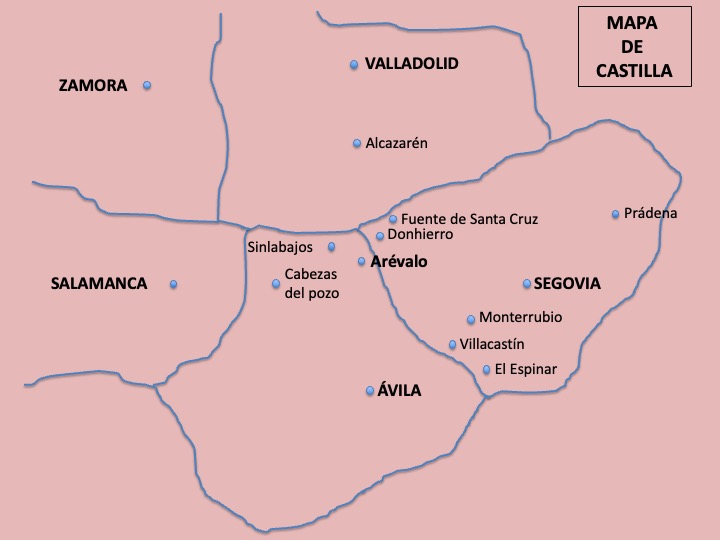

También aprendió sobre la Tierra de Arévalo, donde el capitán Mendoza había nacido. Le habló de los sexmos, de las pequeñas aldeas dedicadas a la agricultura, de la vida sencilla y honesta de los campesinos castellanos.

—Si yo no hubiera elegido el mar —dijo Mendoza una noche, compartiendo vino bajo las estrellas—, habría sido feliz cultivando trigo en alguna aldea olvidada por Dios. Hay algo hermoso en la simplicidad, ¿sabes? En saber que tu vida tiene un ritmo, que las estaciones vienen y van, que tu mayor preocupación es si lloverá a tiempo para la cosecha.

Francesco escuchó y empezó a soñar. Soñó con una vida sin conspiración, sin traiciones, sin mirar por encima del hombro constantemente. Soñó con un lugar donde ser Francesco Perrino —o Francisco, como empezaba a llamarse— no significara estar atado a sangre, vendetta y secretos mortales.

Cuando llegaron a Barcelona, Francesco se despidió del capitán y tomó la decisión final. No se quedaría en la costa, donde comerciantes sicilianos y napolitanos podían reconocerlo. Iría al corazón de Castilla, a esas aldeas de las que Mendoza había hablado con tanto cariño.

Vendió la medalla de San Cristóbal —le dolió el corazón, pero necesitaba el dinero— y compró pasaje en una caravana de comerciantes que iban hacia el interior. Durante semanas viajó hacia el oeste, atravesando montañas, llanuras, ríos. El paisaje cambiaba gradualmente: de las colinas verdes de Cataluña a las extensiones doradas de Castilla.

Y finalmente, en el invierno de 1605, apenas dos meses después de huir de Corleone, llegó a Sinlabajos.

Era un pueblo pequeño, polvoriento, perdido en medio de campos de trigo. Noventa casas de adobe. Una iglesia del siglo XVI. Un mesón. Una plaza donde se reunían los hombres a la caída del sol.

Era perfecto.

Aquí, pensó Francesco, nadie me encontrará. Aquí puedo desaparecer.

No sabía entonces que desaparecer no significaba olvidar. No sabía que los secretos tienen vida propia, que crecen en el silencio como hongos en la oscuridad. No sabía que veinticinco años después, en su lecho de muerte, el recuerdo de esa noche en Corleone lo atormentaría aún.

Pero todo eso vendría después.

Esa primera noche en Sinlabajos, Francesco Perrino se quedó mirando las estrellas castellanas —tan diferentes y tan iguales a las sicilianas— y se prometió a sí mismo tres cosas:

Primero, que nunca volvería a involucrarse en los asuntos de los poderosos.

Segundo, que construiría una vida honesta, simple, tranquila.

Tercero, que sus hijos —si Dios le concedía tenerlos— nunca sabrían de dónde venía realmente, ni por qué había tenido que huir.

Cumplió las tres promesas.

Aunque la tercera, con el tiempo, resultaría ser la más difícil de mantener.

CAPÍTULO 2: Raíces en tierra extraña

Sinlabajos, invierno de 1606

Francesco Perrino llevaba un año en Sinlabajos cuando conoció a Isabella Marchetti en el mercado de Arévalo. Era una tarde de febrero, fría y ventosa, y él había ido a vender un pequeño lote de trigo que había conseguido cultivar en las tierras que arrendaba.

Isabella estaba discutiendo con un comerciante sobre el precio de unas telas. Hablaba en italiano —un italiano del norte, de Génova quizás— con ese acento que Francesco no había escuchado desde que dejó Sicilia. El sonido de su lengua materna lo golpeó como una ola, trayendo consigo recuerdos que había intentado enterrar: el olor del mar, las calles de Corleone, la voz de su madre.

Se acercó sin pensarlo demasiado.

—Ese precio es excesivo —dijo en italiano—. En cualquier mercado de Ávila conseguiría esa tela por la mitad.

Isabella se volvió hacia él, sorprendida. Era una mujer de unos veintiocho años, de rostro afilado y ojos oscuros que lo evaluaron con rapidez y precisión.

—¿Italiano? —preguntó—. ¿Aquí?

—Como usted —respondió Francesco con una ligera inclinación de cabeza—. Aunque imagino que nuestras historias son muy diferentes.

El comerciante, incómodo por no entender la conversación, bajó el precio. Isabella compró la tela y Francesco la acompañó mientras ella recorría el mercado. Descubrió que era viuda de un comerciante genovés que había muerto de fiebres dos años atrás, dejándola sola en Arévalo con una pequeña casa y algo de dinero ahorrado.

—¿Y usted? —preguntó ella—. ¿Qué hace un siciliano en medio de Castilla?

Francesco le dio la misma historia que le había dado a todos: familia muerta, nueva vida, nuevo comienzo. Isabella lo escuchó con una expresión que sugería que no le creía del todo, pero que tampoco le importaba demasiado. En su experiencia, todos los que huían lejos de casa tenían sus razones, y las razones solían ser asuntos privados.

Se casaron seis meses después, en la primavera, en la pequeña iglesia de San Pelayo en Sinlabajos. Fue una ceremonia sencilla. El párroco pronunció mal el apellido Perrino, lo que provocó risas disimuladas entre los pocos asistentes. Francesco sonrió. Ya se estaba acostumbrando.

Isabella resultó ser una mujer práctica y trabajadora. No era especialmente cariñosa —su primer matrimonio había sido de conveniencia y este no era muy diferente— pero era competente, inteligente y sabía administrar una casa. Juntos compraron una pequeña propiedad cerca de la plaza: una casa de adobe con establos para dos mulos y tierra suficiente para cultivar trigo y cebada.

Francesco aprendió rápido. Aprendió el ritmo de las estaciones castellanas, tan diferentes del clima mediterráneo. Aprendió a leer el cielo, a predecir las heladas, a negociar con los mercaderes en el mercado de Arévalo. Su educación como escribano le daba ventaja: sabía hacer cuentas, redactar contratos, leer documentos legales. Los campesinos analfabetos pronto empezaron a pedirle ayuda, y él cobraba pequeñas sumas por sus servicios.

Los hijos llegaron uno tras otro.

El primero fue Antonio. Era robusto y saludable, con los ojos oscuros de su madre y la constitución fuerte de su padre.

Luego vino Marco, más delgado que su hermano pero igual de tenaz.

Giovanni fue el más parecido a Francesco en temperamento: observador, callado, con una inteligencia aguda que prometía mucho.

Cuando la pequeña Caterina llegó, la única niña se convirtió en el tesoro de la familia. Isabella, que había sido tan práctica y distante al principio, se ablandó con su hija.

Y finalmente nació Francisco, el benjamín. Desde el principio fue diferente: inquieto, curioso, siempre preguntando, siempre queriendo saber más. Era el único de los cinco que tenía el color de ojos más claro, casi miel, una rareza genética que Isabella atribuía a algún antepasado lejano.

Los años pasaron con la regularidad de las cosechas. Francesco envejeció en Sinlabajos, su acento italiano se suavizó hasta casi desaparecer, su piel se curtió bajo el sol castellano. Algunos días olvidaba por completo que había otra vida antes de esta. Otros días, sin embargo, especialmente cuando había luna llena, soñaba con Corleone, con la carta que había leído, con la huida por calles oscuras.

Se preguntaba qué habría pasado con la conspiración. ¿Habría triunfado? ¿Habría fracasado? No había forma de saberlo aquí, en medio de Castilla, donde las noticias de Sicilia tardaban meses en llegar, si es que llegaban.

Isabella murió de una enfermedad repentina que se la llevó en menos de una semana. Francesco la enterró en el camposanto de San Pelayo y descubrió, para su sorpresa, que la extrañaba más de lo que había esperado. No había sido un matrimonio de pasión, pero había sido un buen matrimonio: de respeto mutuo, de compañerismo, de propósito compartido.

Sus hijos ya eran adultos. Antonio y Marco se habían casado y trabajaban sus propias tierras. Giovanni había mostrado aptitud para el comercio y viajaba frecuentemente a Arévalo. Caterina se había casado con un herrero del pueblo vecino. Solo Francisco, el más joven, seguía en casa.

Y fue a Francisco a quien, una noche de invierno, Francesco decidió contarle la verdad.

Estaban solos en la casa. El fuego crepitaba en el hogar. Francesco tenía cincuenta años y sentía el peso de cada uno de ellos. Había empezado a toser recientemente, una tos seca y persistente que no auguraba nada bueno.

Francisco, a sus catorce años, estaba en esa edad incómoda entre la niñez y la adultez. Era alto para su edad, delgado, con esos ojos color miel que siempre parecían estar buscando algo más allá del horizonte limitado de Sinlabajos.

—Hijo —dijo Francesco—. Hay algo que necesitas saber.

Y le contó todo. La vida en Sicilia, el trabajo en el palacio del Conde, la carta que había leído, la huida. Le habló de Giovanna, la abuela que Francisco nunca conocería. Le habló de Corleone, de las calles empedradas y el olor del mar.

Francisco escuchó en silencio, sus ojos cada vez más abiertos.

—¿Por qué me lo cuentas ahora? —preguntó cuando su padre terminó.

—Porque estoy muriendo —dijo Francesco simplemente—. Y porque eres el que más se parece a mí. Veo en ti esa misma inquietud, esa necesidad de saber, de entender. Los demás están contentos aquí, echarán raíces profundas en Sinlabajos. Pero tú... tú eres como yo. Querrás ver qué hay más allá de estos campos.

—No entiendo —dijo Francisco—. ¿Qué quieres que haga con esta información?

Francesco se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por el fuego.

—Quiero que recuerdes de dónde vienes. Que el apellido Perrino significa algo más que este pueblo. Que en nuestras venas corre sangre que ha cruzado mares, que ha huido de peligros, que ha sobrevivido. Pero también quiero que seas prudente. No te involucres en los asuntos de los poderosos. No busques secretos que puedan destruirte. Vive honestamente, trabaja duro, ten hijos. Pero nunca olvides que tienes la capacidad de ser más, de ir más lejos.

Francisco asintió lentamente. No entendía todo lo que su padre le estaba diciendo, pero sentía el peso de sus palabras.

Francesco Perrino murió dos años después, de una enfermedad pulmonar que los médicos no supieron curar. Fue enterrado en la iglesia de San Pelayo, en una sepultura modesta. En el registro parroquial quedó anotado simplemente: "Francesco Perrino, natural de Italia, agricultor, de 52 años de edad".

No mencionaba Sicilia. No mencionaba Corleone. No mencionaba la noche en que un joven escribano había huido por su vida.

Esos secretos quedaron enterrados con él.

O eso creyó.

Pero los secretos, como las semillas, tienen formas inesperadas de germinar. Y las palabras que Francesco le había dicho a su hijo Francisco aquella noche de invierno echarían raíces en el corazón del joven, raíces que eventualmente lo llevarían a tomar decisiones que cambiarían el curso de la familia Perrino para siempre.

Aunque eso, también, vendría después.

CAPÍTULO 3: El hijo del italiano

Sinlabajos, 1631-1645

Francisco Perrino tenía dieciséis años cuando enterró a su padre. Era el único de los cinco hermanos que había escuchado la historia completa, el único que sabía que la sangre que corría por sus venas había cruzado el Mediterráneo huyendo de una muerte segura. Esa noche, después del funeral, mientras sus hermanos bebían vino y recordaban anécdotas de su padre, Francisco salió a caminar solo por los campos.

La luna estaba llena, como aquella noche en Corleone que su padre le había descrito. Francisco miró el horizonte infinito de Castilla, las extensiones de trigo que parecían no tener fin, y sintió algo extraño en el pecho. Era como si dos fuerzas opuestas tiraran de él: una hacia la seguridad de lo conocido, de Sinlabajos y sus noventa casas; otra hacia algo indefinido, hacia ese "más allá" del que su padre había hablado.

Pero por ahora, a los dieciséis años y recién huérfano de padre, ese "más allá" tendría que esperar.

La muerte de Francesco había dejado a la familia en una situación delicada. Antonio y Marco, los dos hermanos mayores, ya tenían sus propias familias y tierras. Giovanni pasaba la mayor parte del tiempo en Arévalo, donde trabajaba como ayudante de un comerciante. Caterina vivía con su marido herrero en el pueblo vecino.

Eso dejaba a Francisco, el más joven, como responsable de la casa familiar y de las tierras que su padre había trabajado durante veinticinco años.

Era demasiado joven para casarse, demasiado inexperto para manejar la propiedad solo, y demasiado orgulloso para pedir ayuda a sus hermanos mayores. Durante el primer año después de la muerte de su padre, Francisco luchó. La cosecha fue mediocre, perdió uno de los mulos por enfermedad, y se endeudó con varios vecinos.

Fue en el mesón de Lorenzo Perafana donde su suerte empezó a cambiar.

Lorenzo Perafana era el dueño del único mesón de Sinlabajos, un hombre corpulento de unos cincuenta años que había prosperado ofreciendo comida y alojamiento a los viajeros que pasaban por la aldea camino a Arévalo. No era rico, pero tampoco pobre, y tenía la reputación de ser justo en sus tratos.

También tenía una hija.

Catalina Perafana, cuaya madre había fallecido hacía años hacía años, trabajaba en el mesón de su padre desde que era niña. Había desarrollado una competencia práctica que la hacía parecer mayor de lo que era: sabía administrar las cuentas del mesón, negociar con proveedores, manejar a clientes difíciles, y hornear el mejor pan de Sinlabajos.

No era una belleza deslumbrante según los estándares de la época. Su rostro era más interesante que hermoso: rasgos marcados, ojos oscuros e inteligentes, manos callosas de tanto trabajar la masa del pan. Pero tenía algo que Francisco encontró irresistible desde el primer momento: una honestidad directa, sin coquetería ni fingimientos.

La primera vez que Francisco entró al mesón como cliente —en vez de simplemente pasar por allí— fue una tarde de verano. Había ido a Arévalo a vender parte de su cosecha y regresaba con algo de dinero en el bolsillo. El calor era sofocante y decidió detenerse para beber algo fresco.

Catalina estaba atendiendo las mesas. Al verlo entrar, lo reconoció inmediatamente.

—El hijo del italiano —dijo sin preámbulos—. ¿Qué te trae por aquí? Nunca te he visto gastar dinero en mi padre.

Francisco se sorprendió por su franqueza.

—Tengo dinero hoy —respondió, sentándose en una mesa cerca de la ventana—. Y sed.

Catalina le trajo un jarro de cerveza y un plato de pan con queso.

—¿Cómo van las cosas con las tierras de tu padre?

—Sobreviviendo —admitió Francisco—. Apenas.

—Se nota —dijo ella, y antes de que él pudiera ofenderse, añadió—: Tienes aspecto de no haber comido bien en semanas. Ese pan y queso es cortesía de la casa. Y si necesitas consejo sobre cómo administrar mejor tu dinero, mi padre sabe bastante del tema.

Francisco la miró con curiosidad. La mayoría de las muchachas de su edad habrían sido tímidas o coquetas. Catalina era ninguna de las dos cosas. Era... práctica.

—¿Y tú? —preguntó Francisco—. ¿También sabes de administración?

—Llevo las cuentas del mesón desde que tenía doce años —respondió Catalina con un toque de orgullo—. Mi padre es bueno para tratar con la gente, pero las matemáticas no son su fuerte.

Durante la siguiente hora, mientras el mesón se iba llenando con otros clientes, Catalina y Francisco conversaron entre sus idas y venidas del joven. Ella le dio consejos prácticos sobre cómo rotar los cultivos, cuándo era mejor vender el trigo, qué comerciantes de Arévalo eran honestos y cuáles intentarían engañarlo.

Cuando Francisco finalmente se levantó para irse, descubrió que había disfrutado de la conversación más que de cualquier otra en meses. No había sido romántica ni particularmente emocionante, pero había sido... real.

—Volveré —dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente quería hacerlo.

—Las puertas del mesón están abiertas para todos —respondió Catalina con una pequeña sonrisa—. Incluso para italianos pobres que no saben administrar sus tierras.

Francisco empezó a frecuentar el mesón. Al principio una vez por semana, luego dos, luego casi a diario. Siempre encontraba alguna excusa: necesitaba consejo sobre algún asunto, o simplemente pasaba por allí camino a algún lugar.

Lorenzo Perafana observaba con ojos astutos pero benevolentes. Conocía las señales. Su hija, normalmente tan práctica y enfocada en el trabajo, se demoraba más tiempo del necesario en la mesa de Francisco. Se arreglaba un poco más el cabello cuando sabía que él vendría. Sonreía más.

Una tarde de otoño, Lorenzo llamó a Francisco aparte.

—Muchacho —dijo sin rodeos—, ¿cuáles son tus intenciones con mi hija?

Francisco, que había estado esperando esta conversación pero no tan pronto, se puso rojo.

—Son... honorables, señor.

—Eso espero. Porque Catalina no es una muchacha común. Es inteligente, trabajadora, y algún día heredará este mesón. Podría casarse con cualquier hombre de la comarca. Pero por alguna razón que no alcanzo a comprender del todo, parece haberse encariñado contigo.

—Yo también me he encariñado con ella —admitió Francisco.

—¿Y qué puedes ofrecerle? —La pregunta no era hostil, solo práctica—. Tienes tierras, sí, pero están mal administradas. Tienes el apellido de tu padre, pero él era un extranjero. No tienes mucho dinero ni muchas perspectivas.

Francisco respiró hondo. Podía haber mentido, podía haber exagerado sus posibilidades. En cambio, eligió la honestidad que Catalina le había enseñado a valorar.

—Tiene razón en todo eso, señor. No tengo mucho que ofrecer ahora. Pero soy joven, aprendo rápido, y estoy dispuesto a trabajar más duro que cualquier otro hombre de este pueblo. Y... —hizo una pausa—. Y haría cualquier cosa por hacer feliz a su hija.

Lorenzo lo estudió durante un largo momento.

—¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Francisco? Que no intentaste impresionarme con mentiras. Eso dice mucho de un hombre. —Extendió su mano—. Tienes mi bendición. Pero más importante que eso, tendrás que ganarte la de Catalina. Y te advierto: mi hija tiene estándares muy altos.

Francisco estrechó la mano del hombre, sintiendo que acababa de cruzar un umbral importante en su vida.

Pidió la mano de Catalina oficialmente dos semanas después, en la misma mesa del mesón donde habían tenido su primera conversación real. No fue particularmente romántico: simplemente le dijo que quería casarse con ella, si ella quería casarse con él.

Catalina lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes que lo habían cautivado desde el principio.

—¿Por qué? —preguntó.

Francisco parpadeó, desconcertado.

—¿Por qué quiero casarme contigo?

—Sí. Dame una razón que no sea "porque eres hermosa" o alguna tontería así.

Francisco pensó cuidadosamente antes de responder.

—Porque cuando estoy contigo, no me siento solo. Porque respeto tu inteligencia y tu honestidad. Porque creo que juntos podríamos construir algo bueno. Y porque... —sonrió ligeramente—. Porque nadie más en este pueblo se atrevería a decirme que soy un desastre administrando mi dinero.

Catalina se rió, una risa genuina que iluminó su rostro.

—Esas son buenas razones —dijo—. Está bien. Me casaré contigo. Pero con una condición.

—¿Cuál?

—Que me dejes ayudarte con las tierras. Nada de orgullo masculino estúpido. Si vamos a ser socios en la vida, seremos socios en todo.

Francisco extendió su mano sobre la mesa.

—Trato hecho.

Se casaron en la primavera, en la iglesia de San Pelayo. El párroco, el mismo que había casado a Francesco e Isabella años atrás, volvió a pronunciar mal el apellido Perrino durante la ceremonia. Esta vez Francisco se rió abiertamente. Ya no le importaba. Estaba demasiado feliz.

La boda fue modesta pero alegre. Los hermanos de Francisco vinieron con sus familias. Lorenzo Perafana organizó un banquete en su mesón. Hubo vino, música, baile. Catalina llevaba un vestido simple de lino blanco que su padre había mandado hacer especialmente. Francisco llevaba la mejor ropa que poseía, que no era gran cosa, pero Catalina le dijo que se veía bien de todos modos.

Esa noche, en la casa que ahora compartirían, Catalina miró a su alrededor evaluando lo que necesitaba cambiar.

—Necesitamos cortinas nuevas —dijo—. Y esa mesa está a punto de desmoronarse. Y el techo gotea en la esquina de allá.

—¿Alguna vez apagas esa mente práctica tuya? —preguntó Francisco con cariño.

—No —respondió ella, pero sonrió y se acercó a él—. Aunque supongo que puedo hacer una excepción por esta noche.

Los años que siguieron fueron de trabajo duro pero también de prosperidad gradual. Catalina tenía razón: juntos eran mejores que separados. Ella administraba el dinero, él trabajaba la tierra. Ella negociaba con los comerciantes, él se aseguraba de que las cosechas fueran abundantes. Poco a poco pagaron las deudas, mejoraron la casa, compraron otro mulo.

Los hijos llegaron, uno tras otro:

Manuel, un niño robusto y saludable que desde pequeño mostró el mismo temperamento trabajador de su madre.

Francisco, más tranquilo que su hermano mayor pero igualmente fuerte.

A Lorenzo lo nombraron así en honor al abuelo materno, quien había muerto el año anterior dejándole a Catalina el mesón y una pequeña herencia que usaron para comprar más tierras.

Sabina, la única niña, se convirtió inmediatamente en el tesoro de la familia.

Con cuatro hijos pequeños, la casa siempre estaba llena de ruido, trabajo y vida. Francisco a veces se detenía en medio de su trabajo en el campo y miraba hacia su casa, viendo el humo salir de la chimenea, escuchando las voces de sus hijos jugando, y sentía algo parecido a la incredulidad. Él, el hijo del italiano que había huido de Sicilia, el muchacho que había luchado por sobrevivir después de la muerte de su padre, ahora tenía esto: una familia, una casa, raíces profundas en tierra extraña que ya no se sentía tan extraña.

Catalina lo sorprendió pensando una tarde.

—¿En qué piensas? —preguntó, acercándose con una cesta de ropa limpia.

—En mi padre —admitió Francisco—. En todo lo que tuvo que dejar atrás para que yo pudiera tener esto.

Catalina dejó la cesta y tomó su mano.

—Entonces honrémoslo viviendo bien —dijo simplemente.

Y eso hicieron, durante muchos años.

Francisco murió en 1641. Fue repentino: unas fiebres que lo consumieron en menos de una semana.

Fue duro. Más duro de lo que Catalina había imaginado. Pero ella era práctica, fuerte, y no se permitía el lujo de hundirse en la pena.

Sus cuñados Antonio y Marco ayudaron con los trabajos más pesados del campo. Giovanni, que ahora era un comerciante establecido en Arévalo, le enviaba dinero regularmente. Los vecinos, que habían llegado a respetar a la familia Perrino, ofrecieron su apoyo. Su hijo Lorenzo Perrino (que también se hacía llamar Lorente, su nombre en italiano) se hizo cargo del mesón.

Catalina sobrevivió. Más que eso: prosperó.

Cuando murió en 1645, cuatro años después que su marido, de una enfermedad similar, dejó a sus hijos una herencia respetable: tierras bien administradas, algo de dinero ahorrado, y lo más importante, el ejemplo de una mujer que había enfrentado la adversidad con dignidad y determinación.

La casa donde Francesco el italiano había empezado su nueva vida, donde Francisco había crecido escuchando la historia secreta de su origen, donde Catalina había criado a sus hijos, quedó vacía durante un tiempo.

Pero los apellidos continúan. Las sangres se mezclan. Las historias se transmiten, a veces completas, a veces fragmentadas.

Manuel Perrino Perafana, el hijo mayor, creció recordando vagamente a su padre contándole historias sobre un abuelo que había venido de Italia, de un lugar con un nombre extraño: Corleone. No sabía por qué había venido, ni las circunstancias de su huida. Esos detalles se habían perdido con la muerte de Francisco.

Pero sabía esto: que en sus venas corría sangre italiana. Que su apellido significaba algo más que este pueblo. Que venía de gente que había cruzado mares y sobrevivido contra todo pronóstico.

Y eso, a veces, era suficiente.

CAPÍTULO 4: Generaciones de silencio

Sinlabajos, 1645-1750

Hay algo hipnótico en la repetición. Las mismas tierras aradas cada primavera, el mismo trigo sembrado, las mismas cosechas recogidas. El mismo ciclo, año tras año, generación tras generación. Para algunos es una prisión. Para otros, es paz.

Durante más de un siglo, la familia Perrino eligió la paz.

Primera generación: Manuel Perrino Perafana (?-1668)

Manuel era un muchacho serio, responsable, que nunca causaba problemas. El tipo de hijo que cualquier padre desearía.

El 23 de mayo de 1643 se casó con Ana González de Ávila, una muchacha de un pueblo vecino. Ana era de una familia de agricultores modestos, gente honesta que trabajaba duro y no esperaba más de la vida que lo que sus propias manos podían producir. Era perfecta para Manuel.

Tuvieron cinco hijos: Ana, Juana, Catalina, María Perrino —nacida el 6 de junio de 1653— y Manuel, el único varón.

Manuel trabajó las tierras que su padre Francisco había dejado, las mismas que su abuelo Francesco había comprado al llegar de Italia. Las trabajó bien, sin ambición de expandirse pero sin descuidarlas tampoco. Al final de su vida, cuando murió en 1668, dejó exactamente lo mismo que había heredado: una casa modesta, tierras suficientes para mantener a una familia, y un apellido que la gente de Sinlabajos ya no consideraba extranjero.

Nadie recordaba ya que los Perrino habían venido de Italia. Para todos los efectos, eran tan castellanos como cualquiera.

Segunda generación: Manuel Perrino González (1655-1720)

El hijo de Manuel y Ana heredó no solo las tierras sino también el temperamento de su padre: trabajador, confiable, sin grandes sueños ni grandes ambiciones. Se casó con Manuela Gómez Vicente cuando tenía veintisiete años. Ella era hija de un carpintero de Sinlabajos, una muchacha callada que hablaba poco pero trabajaba mucho.

Tuvieron tres hijos: Antonio, Francisco y Manuel. Esta vez, para variar, todos varones.

La vida de Manuel Perrino González fue tan predecible como las estaciones. Sembraba en primavera, cosechaba en verano, vendía en otoño, descansaba en invierno. Iba a misa todos los domingos en la iglesia de San Pelayo. Pagaba sus deudas a tiempo. No se metía en líos.

Era el tipo de vida que habría sorprendido —y quizás decepcionado un poco— a Francesco, el italiano que había huido de conspiraciones nobles y traiciones mortales. Pero también era el tipo de vida que Francesco había soñado en sus momentos más oscuros: simple, honesta, tranquila.

Cuando Manuel González murió en su lecho de muerte, rodeado de sus hijos y nietos, sus últimas palabras fueron: "Cuiden las tierras. Las tierras cuidan de ustedes."

No mencionó a Italia. Probablemente ni siquiera sabía que su bisabuelo había nacido allí.

Tercera generación: Manuel Perrino Gómez (1686-?)

El tercer Manuel en línea directa. Si la repetición del nombre era intencional —una forma de honrar al primero— o simplemente falta de imaginación, nadie lo sabía. Pero ahí estaba: otro Manuel, trabajando las mismas tierras, viviendo en la misma casa, siguiendo los mismos patrones.

Se casó con Mariana García Giménez en 1715. Mariana era diferente a las esposas Perrino anteriores. Tenía opiniones fuertes y no tenía miedo de expresarlas. Discutía con Manuel sobre cómo administrar el dinero, sobre cómo criar a los hijos, sobre casi todo. Pero sus discusiones nunca eran crueles; más bien eran apasionadas, llenas de vida.

Manuel descubrió que le gustaba estar casado con una mujer que lo desafiaba. Lo mantenía alerta, lo obligaba a pensar, a no simplemente seguir haciendo las cosas como siempre se habían hecho.

Tuvieron dos hijos: Pelayo y Manuel. Solo dos, una familia inusualmente pequeña para la época.

Manuel hijo, el mayor, era como su padre y su abuelo: práctico, trabajador, satisfecho con la vida en Sinlabajos. Se casó joven, tuvo hijos, siguió el patrón familiar.

Pero Pelayo... Pelayo era diferente.

Cuarta generación: Pelayo Perrino García (1732-1802)

Pelayo nació el 21 de abril de 1732, cuando su padre Manuel tenía cuarenta y siete años y su madre Mariana cuarenta y dos. Fue un niño sorpresa, inesperado después de que la pareja había asumido que no tendrían más hijos.

Desde pequeño fue diferente. Mientras su hermano mayor Manuel estaba contento trabajando en los campos de Sinlabajos, Pelayo siempre miraba hacia el horizonte, siempre preguntaba qué había más allá de los límites del pueblo.

—¿Qué hay en Arévalo? —preguntaba cuando era niño.

—Una villa con muchas casas y mucha gente —respondía su madre.

—¿Y más allá de Arévalo?

—Más pueblos, más villas, más campos.

—¿Y más allá de esos?

Su madre se reía. "Eres como yo cuando era joven. Siempre queriendo saber qué hay detrás de la siguiente colina."

Pelayo creció fuerte y determinado. No era particularmente alto, pero sí robusto, con hombros anchos y manos grandes que prometían años de trabajo duro. Tenía los ojos oscuros de su madre y la mandíbula cuadrada de su padre. Era paciente, persistente, el tipo de persona que no se rendía fácilmente una vez que decidía algo.

A los dieciocho años, Pelayo hizo algo que ningún Perrino había hecho en ciento veinte años: salió de Sinlabajos no solo para ir al mercado de Arévalo, sino para quedarse.

Causó un escándalo familiar moderado.

—¿Por qué? —le preguntó su padre, genuinamente confundido—. Aquí tienes todo lo que necesitas. Tierras, una casa, familia.

—Porque quiero construir algo más grande —respondió Pelayo—. Porque en Arévalo hay un mercado todos los martes. El mercado de grano más importante de Castilla. Allí puedo hacer algo más que simplemente cultivar mi propio campo.

—¿Qué tipo de algo? —preguntó su hermano Manuel con escepticismo.

—Comercio —dijo Pelayo con convicción—. Comprar grano aquí donde es barato, venderlo allí donde vale más. Conectar a los agricultores con los compradores. Hay dinero en eso, hermano. Dinero de verdad.

Su madre Mariana lo entendió. Quizás porque ella misma había sentido esa inquietud de joven, esa necesidad de ver qué había más allá. Le dio su bendición, aunque sabía que su marido no estaba contento.

—Vete —le dijo—. Pero no olvides de dónde vienes. Y construye algo sólido, algo que dure.

Era un eco de las palabras que Giovanna le había dicho a Francesco ciento cincuenta años atrás en Sicilia. Las mismas palabras, atravesando generaciones, conectando a personas que nunca se conocerían.

Pelayo llegó a Arévalo en la primavera de 1750. La villa lo abrumó al principio. Seiscientas casas. Tres plazas. Seis plazuelas. Dos mil doscientas personas. Era un universo comparado con Sinlabajos.

Consiguió trabajo como peón en los almacenes de grano cerca del mercado. El trabajo era duro —cargar y descargar sacos que pesaban más de cincuenta kilos— pero Pelayo no se quejaba. Observaba, aprendía, hacía preguntas. ¿Quiénes eran los principales compradores? ¿De dónde venía el mejor trigo? ¿Cuánto variaban los precios según la temporada?

Los comerciantes mayores se dieron cuenta de su interés. Algunos se burlaban del joven campesino con ambiciones. Otros, sin embargo, reconocían algo familiar: hambre. No de comida, sino de éxito, de construir algo propio.

Uno de esos comerciantes, un hombre mayor llamado Rodrigo Martín, tomó a Pelayo bajo su ala.

—Tienes buena cabeza para los números —le dijo después de ver a Pelayo calcular rápidamente el precio justo por un cargamento—. Y eres confiable. Eso vale más que la inteligencia en este negocio. La gente necesita saber que cumplirás tu palabra.

Bajo la tutela de Rodrigo, Pelayo aprendió los secretos del comercio de grano. Aprendió a evaluar la calidad del trigo con solo verlo y tocarlo. Aprendió a predecir cuándo habría escasez y cuándo abundancia. Aprendió a negociar, a leer a las personas, a saber cuándo mantener firme un precio y cuándo ceder.

Pero más importante aún, aprendió el valor de la reputación. En el mercado de Arévalo, donde los tratos se cerraban con un apretón de manos y una palabra, ser conocido como hombre honesto valía más que cualquier otra cosa.

Pelayo alquiló una habitación pequeña en una casa cerca de la plaza del Arrabal. Vivía con frugalidad extrema, ahorrando casi cada real que ganaba. No iba a tabernas, no jugaba a cartas, no gastaba en lujos. Cada moneda iba a un arca que guardaba bajo su cama, esperando el momento en que tendría suficiente para establecerse como comerciante independiente.

Los primeros meses fueron duros. Extrañaba a su familia, extrañaba la simplicidad de Sinlabajos. Pero Pelayo era terco, paciente. Sabía que construir algo sólido tomaba tiempo.

Fue en el mercado de los martes, dos años después de llegar a Arévalo, donde conoció a Juana Sanz del Olmo.

Era diciembre de 1752. Hacía frío y había empezado a nevar ligeramente. Pelayo estaba negociando la compra de un cargamento de trigo con un agricultor de un pueblo vecino cuando escuchó una voz femenina detrás de él.

—Ese precio es demasiado bajo —dijo la voz con firmeza—. El trigo de esta calidad vale al menos dos reales más por fanega.

Pelayo se volvió, sorprendido. La mujer que había hablado tenía unos veintidós años, vestía bien pero sin ostentación, y lo miraba con una mezcla de desaprobación y curiosidad.

El agricultor también se había vuelto, claramente molesto por la interrupción.

—¿Y quién eres tú para opinar sobre mis negocios? —preguntó con brusquedad.

—Alguien que sabe de números —respondió ella sin intimidarse—. Y de justicia. Este hombre —señaló al agricultor— ha trabajado todo el año en este trigo. Merece un precio justo.

Pelayo estudió a la mujer con interés renovado. No solo era hermosa, sino inteligente. Y tenía razón: él había estado tratando de conseguir el mejor precio posible, pero quizás había sido demasiado agresivo en la negociación.

—Tiene razón —dijo Pelayo, sorprendiendo tanto al agricultor como a la mujer—. Ofrezco dos reales más por fanega. Es un precio justo por trigo de esta calidad.

El agricultor aceptó inmediatamente, claramente aliviado. Cerraron el trato con un apretón de manos y el hombre se alejó con una sonrisa.

Pelayo se volvió hacia la mujer.

—Gracias por la... corrección —dijo—. Aunque me ha costado dinero.

Ella sonrió ligeramente.

—Le ha costado dinero a corto plazo. Pero le ha ganado reputación. Ese agricultor le dirá a otros que usted es justo. Eso vale más que unos cuantos reales.

—Habla como si supiera de negocios.

—Mi padre era comerciante. Y mis dos hermanos son escribanos. Uno de ellos es el alcalde. He aprendido algunas cosas.

—Soy Pelayo Perrino —se presentó—. De Sinlabajos originalmente.

—Juana Sanz del Olmo —respondió ella—. De Arévalo. Siempre he vivido aquí.

Había algo en la forma directa en que hablaba que atrajo a Pelayo inmediatamente. No era coqueta ni tímida, solo segura de sí misma de una manera que encontró refrescante.

—¿Puedo invitarla a un chocolate caliente? —preguntó—. Como agradecimiento por su consejo.

Juana lo evaluó durante un momento.

—Puede —dijo finalmente—. Pero solo si me promete que no volverá a intentar regatear de manera deshonesta con agricultores.

Pelayo se rió.

—Prometo ser siempre justo. Aunque quizás no tan generoso como cuando usted está mirando.

Durante los siguientes meses, Pelayo y Juana se encontraron regularmente en el mercado los martes. Él empezó a buscarla entre la multitud, ella empezó a aparecer con más frecuencia de la necesaria.

Juana provenía de una familia acomodada. Su padre, Antonio Sanz del Olmo, había sido un comerciante próspero antes de morir. Su madre, María, administraba ahora las propiedades de la familia. Sus dos hermanos, Matías y Antonio, eran escribanos, y Matías había llegado a ser alcalde de Arévalo.

Era, en otras palabras, completamente fuera del alcance de un joven comerciante de grano de Sinlabajos.

Pelayo lo sabía. Juana probablemente lo sabía. Pero eso no impidió que siguieran encontrándose.

La relación se desarrolló lentamente, como todo lo que Pelayo hacía: con paciencia, con constancia, construyendo piedra sobre piedra. No había gestos dramáticos ni declaraciones apasionadas. En cambio, había conversaciones largas sobre negocios, sobre vida, sobre sueños. Había respeto mutuo que gradualmente se transformó en algo más profundo.

Finalmente, después de casi cuatro años de cortejo lento y constante, Pelayo pidió formalmente la mano de Juana.

Matías Sanz del Olmo, su hermano mayor y alcalde, lo recibió en su oficina.

—Pelayo Perrino —dijo Matías, yendo directo al grano—. Has estado cortejando a mi hermana durante años. ¿Cuáles son tus intenciones?

—Casarme con ella, señor. Si ella me acepta y usted da su bendición.

—¿Qué puedes ofrecerle? —La pregunta no era hostil, solo práctica—. Eres un comerciante joven. Todavía no muy establecido.

Pelayo había preparado su respuesta.

—Tengo un negocio pequeño pero creciente en el comercio de grano. Tengo una reputación de honestidad en el mercado. Tengo ahorros suficientes para comprar una casa modesta. No puedo ofrecerle lujos, pero puedo ofrecerle estabilidad, trabajo duro, y la promesa de que nunca pasará necesidades.

Matías asintió lentamente.

—Mi hermana tiene veintiséis años. Casi se consideraría solterona si no fuera de buena familia. Ha rechazado varios pretendientes porque, según ella, son tontos o arrogantes o ambas cosas. Pero de ti... de ti habla con respeto. Eso dice mucho.

Se levantó y extendió su mano.

—Tienes mi bendición. Pero será Juana quien tome la decisión final. Ella es más inteligente que la mayoría de los hombres que conozco, incluido yo mismo a veces.

Se casaron el 16 de febrero de 1756 en la iglesia de San Juan Bautista de Arévalo. Pelayo tenía veinticuatro años, Juana veintiséis. Era inusual que la mujer fuera mayor, pero a ninguno de los dos les importó.

Con los ahorros de Pelayo y una dote modesta de Juana, compraron una casa cerca de la plaza. No era grande, pero era sólida, construida para durar. Pelayo, fiel a su naturaleza, invirtió más dinero del necesario en asegurarse de que los cimientos fueran fuertes, que el techo no goteara, que las paredes estuvieran bien construidas.

—Construimos para generaciones —le dijo a Juana—. No solo para nosotros.

Los hijos llegaron, uno tras otro: Martina, Bernarda, María, Valentín —nacido cuando Pelayo tenía cuarenta y cinco años—, Francisca y Polonia. Seis hijos, solo uno varón. El patrón Perrino se repetía una vez más.

El negocio de Pelayo prosperó lentamente pero constantemente. Nunca se hizo rico —no era su objetivo— pero se hizo respetado. Los agricultores sabían que obtendrían un precio justo de Pelayo Perrino. Los compradores sabían que el grano que les vendía sería de la calidad prometida. Su palabra era su contrato, y su contrato era inquebrantable.

Juana manejaba las finanzas del hogar con la misma precisión que su padre había manejado su negocio. Juntos formaban un equipo sólido, complementándose el uno al otro. Cuando Pelayo quería ser demasiado generoso en un trato, Juana lo moderaba. Cuando Juana se preocupaba demasiado por ahorrar, Pelayo le recordaba que el dinero era una herramienta, no un fin en sí mismo.

Para su hijo Valentín, Pelayo tenía otros planes. Veía en el muchacho una inteligencia aguda, una facilidad con las palabras y los números que iba más allá del simple comercio. Con la ayuda de su cuñado Matías, arregló para que Valentín se formara como escribiente.

—El comercio es honorable —le dijo a Valentín cuando el joven tenía diecisiete años—. Pero un escribano tiene influencia, tiene poder de una manera diferente. Puede ser algo más de lo que yo he sido.

No era decepción lo que expresaba, sino ambición para la siguiente generación. Pelayo estaba satisfecho con lo que había construido, pero quería que su hijo construyera aún más alto.

Pelayo murió el 21 de mayo de 1802, a los setenta años. Había trabajado hasta pocas semanas antes de su muerte, yendo al mercado los martes como había hecho durante cincuenta y dos años. Murió en su casa, en la cama que había compartido con Juana durante cuarenta y seis años, rodeado de sus hijos y nietos.

Juana lo siguió solo seis meses después, el 3 de noviembre, a los setenta y uno. No pudo soportar estar sin él. Fueron enterrados juntos en la iglesia de Santa María la Mayor.

En su testamento, Pelayo dejó instrucciones específicas: parte de su herencia debía ir a su hermano Manuel en Sinlabajos, para las tierras que había abandonado cincuenta y dos años atrás. Era importante, escribió, no olvidar de dónde venía la familia. Pero también dejó suficiente dinero para asegurar que su hijo Valentín pudiera establecer su oficina de escribano con dignidad.

Había construido algo sólido. Algo que duraría.

La familia Perrino había completado otra transformación. De italianos fugitivos a agricultores castellanos a comerciantes respetables. Y la siguiente generación —la de Valentín Perrino— llevaría ese legado aún más lejos, hacia el mundo de la ley, la influencia y el poder.

Pero esa es otra historia.

CAPÍTULO 5: El escribano

Arévalo, 1767-1832

Valentín Perrino Sanz del Olmo nació el 3 de noviembre de 1767, cuando las primeras nieves del invierno comenzaban a cubrir los tejados de Arévalo. Pelayo tenía cuarenta y cinco años, Juana treinta y siete. Cuando la comadrona anunció "¡Es un niño!", las lágrimas rodaron por las mejillas curtidas del comerciante de grano.

—Un hijo —susurró Pelayo, tomando al bebé en sus manos grandes y ásperas—. Finalmente, un hijo que llevará nuestro nombre.

Pero el niño era frágil. Durante los primeros tres años de su vida, las fiebres lo acechaban constantemente. Más de una vez el médico advirtió a la familia que se prepararan para lo peor.

Valentín sobrevivió. Y cuando lo hizo, fue como si esas primeras batallas contra la muerte le hubieran forjado un carácter de hierro. El niño enfermizo se convirtió en un muchacho decidido, intenso, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente.

Su padre notó esa intensidad desde temprano.

—Este niño tiene algo especial —le dijo a Juana una noche, observando cómo Valentín, con apenas seis años, insistía en aprender a leer las letras que su hermana mayor practicaba—. No sé si es bendición o maldición, pero lo llevará lejos.

—Ojalá sea bendición —respondió Juana, con esa intuición que nunca la abandonaba—. Porque ese fuego que tiene dentro puede iluminar el mundo o quemarlo.

Los años de formación (1773-1792)

Arévalo en la segunda mitad del siglo XVIII era una villa próspera. Con sus 2.200 habitantes, era la cabeza del partido de la Tierra de Arévalo, que comprendía setenta poblaciones dispersas por La Moraña, esas extensiones llanas dedicadas al cultivo de trigo, cebada, centeno y garbanzos.

Era una villa con historia. Entre sus muros había pasado su infancia Isabel la Católica. San Ignacio de Loyola se había educado allí. San Juan de la Cruz había vivido de niño en sus calles empedradas. Esa herencia de grandeza impregnaba cada piedra, cada esquina, recordando a sus habitantes que Arévalo había sido —y podía volver a ser— importante.

Valentín creció respirando esa historia. Su casa estaba cerca de la Plaza del Arrabal, en el corazón comercial de la villa. Desde su ventana podía ver el mercado de los martes, el más importante de Castilla para el comercio de grano. Veía a su padre Pelayo negociando con agricultores y comerciantes, cerrando tratos con un apretón de manos, construyendo esa reputación de honestidad que tanto valoraba.

Pero Valentín no quería ser comerciante.

Su tío Matías Sanz del Olmo, hermano de su madre, era escribano y alcalde de Arévalo. Valentín lo visitaba frecuentemente en su despacho, fascinado por el poder que emanaba de aquellas paredes. Allí se decidían destinos. Allí las palabras escritas en pergamino tenían peso legal, podían cambiar vidas, resolver disputas, establecer herencias.

—¿Qué haces, tío? —preguntaba Valentín, con ocho o nueve años, observando cómo Matías redactaba un testamento con caligrafía perfecta.

—Doy fe de la voluntad de las personas —respondía Matías sin levantar la vista—. Cuando yo firmo este documento, tiene valor legal. Es como si el rey mismo lo firmara.

Los ojos de Valentín brillaban.

—¿Cualquiera puede ser escribano?

—No —Matías dejó la pluma y miró a su sobrino con seriedad—. No cualquiera. Se necesita inteligencia, educación, honradez absoluta. Y sobre todo, se necesita el nombramiento del rey o de quien él delegue. Es una profesión de honor, Valentín. De gran honor y gran responsabilidad.

—Yo quiero ser escribano —declaró Valentín con esa intensidad que ya lo caracterizaba—. Como tú.

Matías estudió a su sobrino durante un largo momento. Vio determinación en esos ojos oscuros. Vio ambición, sí, pero también algo más: una rectitud moral, un sentido del deber que le recordaba a su hermana Juana.

—Si es tu verdadero deseo —dijo finalmente—, entonces prepárate para estudiar. Mucho. La ley no perdona la ignorancia, y yo no toleraré la mediocridad.

Valentín no defraudó.

Durante los siguientes años se dedicó a su educación con fervor casi religioso. Asistía a uno de los tres colegios de Arévalo donde aprendió latín, matemáticas, historia y religión. Pero no se contentaba con eso. Pedía prestados libros a su tío, estudiaba casos legales antiguos, memorizaba las Siete Partidas de Alfonso X.

Su padre Pelayo observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y preocupación.

—Trabajas demasiado —le decía—. Eres joven. Deberías estar con otros muchachos de tu edad.

—No tengo tiempo para juegos, padre —respondía Valentín sin levantar la vista de sus libros—. Tengo que estar preparado.

—¿Preparado para qué?

—Para ser el mejor escribano de Arévalo. Del reino entero, si es posible.

No era arrogancia lo que hablaba, sino convicción absoluta. Valentín sabía lo que quería y estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario para conseguirlo.

A los diecisiete años, Valentín conoció a Estanislada Aguilar en misa. Ella tenía trece años, era hija de Ángel Aguilar Crespo y Antonia Bragado del Soto, una familia respetable pero sin la prominencia de los Perrino o los Sanz del Olmo. Era una muchacha callada, de rostro sereno y ojos claros, con una tranquilidad que contrastaba marcadamente con la intensidad de Valentín.

No fue amor a primera vista. Valentín no tenía tiempo para el amor; tenía planes, objetivos. Pero había algo en la serenidad de Estanislada que lo atraía, como si su calma pudiera equilibrar su fuego interior.

Empezaron a conversar después de misa. Conversaciones breves al principio, luego más largas. Estanislada escuchaba mientras Valentín hablaba de sus ambiciones, de sus estudios, de su futuro como escribano. Nunca lo interrumpía, nunca lo juzgaba. Simplemente escuchaba con esa atención plena que es el mayor regalo que una persona puede dar a otra.

—¿No te aburre todo esto? —le preguntó Valentín un día—. Mis planes, mis estudios... no dejo espacio para hablar de otra cosa.

Estanislada sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina.

—No me aburre —dijo—. Me gusta ver a alguien que sabe lo que quiere. La mayoría de las personas viven sin propósito, dejándose llevar por la corriente. Tú nadas contra la corriente. Eso es admirable.

Valentín decidió en ese momento que algún día se casaría con Estanislada Aguilar. No ahora —era demasiado pronto, tenía que establecerse primero— pero algún día. Ella sería su ancla, su puerto en la tormenta que era su propia ambición.

El camino al notariado (1792-1794)

En 1792, con veinticinco años, Valentín comenzó oficialmente su carrera como escribiente bajo la tutela de su tío Matías. Según las leyes establecidas por Felipe II, era necesario trabajar dos años como escribiente para aprender las fórmulas legales y la nomenclatura escribanil antes de poder aspirar al título de escribano.

Valentín se sumergió en el trabajo con la dedicación de un monje en un monasterio. Llegaba al despacho antes del alba y se marchaba mucho después del anochecer. Copiaba documentos hasta que sus dedos se acalambraban, estudiaba casos hasta que sus ojos ardían de cansancio, memorizaba precedentes legales con la tenacidad de un soldado memorizando órdenes de batalla.

Matías, que había visto pasar a muchos escribientes durante su carrera, nunca había visto a nadie como Valentín.

—Eres obsesivo —le dijo un día, observando cómo su sobrino trabajaba en un documento particularmente complejo—. Eso puede ser bueno o malo. Bueno si mantienes tu ética. Malo si dejas que la ambición nuble tu juicio.

—Mi ambición es servir a la justicia, tío —respondió Valentín sin levantar la vista—. Y a la ley. Son lo mismo, ¿no?

—Deberían serlo —dijo Matías con cuidado—. Pero no siempre lo son. A veces la ley puede usarse para la injusticia. Y ahí es donde el escribano debe decidir qué tipo de hombre quiere ser.

Valentín levantó la vista, su mirada intensa encontrándose con la de su tío.

—Yo sé qué tipo de hombre quiero ser. Uno que pueda dormir con la conciencia tranquila cada noche.

Matías asintió, satisfecho. Su sobrino tenía la inteligencia y la determinación. Pero más importante aún, tenía principios. Eso lo haría no solo un buen escribano, sino uno excepcional.

Los dos años pasaron volando. Valentín absorbía conocimiento como una esponja. No solo aprendía las fórmulas y los procedimientos, sino que entendía el espíritu de la ley. Comprendía que cada documento que redactaba tenía consecuencias reales en la vida de personas reales. Que un testamento mal redactado podía destruir una familia. Que una escritura de compraventa inexacta podía arruinar a un comerciante honesto.

Esa comprensión le daba un sentido de responsabilidad que iba más allá del simple cumplimiento de las formas legales. Para Valentín, ser escribano no era solo un trabajo; era un sacerdocio laico, una vocación.

En 1794, a los veintisiete años, Valentín presentó su solicitud para convertirse en escribano de número de Arévalo. El proceso era riguroso. Necesitaba el informe favorable de su maestro Matías. Necesitaba la recomendación de la Justicia del lugar, testimoniando su habilidad y buena conducta. Necesitaba pasar un examen ante el Consejo Real.

Preparó su examen con la meticulosidad que caracterizaba todo lo que hacía. Repasó cada ley, cada precedente, cada fórmula. La noche antes del examen no durmió, no por nervios sino porque seguía estudiando, asegurándose de que no había dejado ningún cabo suelto.

El examen duró tres horas. Le presentaron casos hipotéticos complejos, le pidieron que redactara documentos bajo presión, le preguntaron sobre leyes oscuras que la mayoría de los escribanos nunca necesitarían conocer. Valentín respondió a todo con precisión y confianza.

Cuando salió del examen, Matías lo esperaba fuera.

—¿Cómo te fue?

—Bien —respondió Valentín simplemente—. Muy bien.

No era arrogancia. Era certeza.

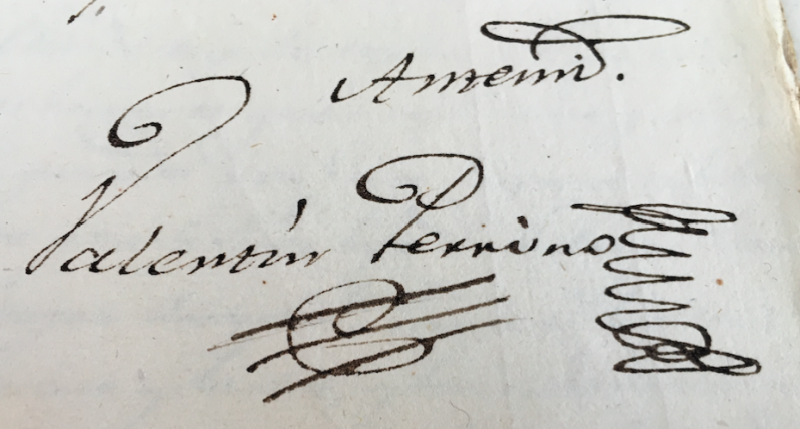

Tres semanas después llegó el nombramiento oficial. Valentín Perrino Sanz del Olmo era ahora uno de los siete escribanos de número de Arévalo. Era el más joven de todos, y sin duda el más preparado.

Su padre Pelayo, que había vivido lo suficiente para ver este triunfo, lloró de orgullo en la ceremonia de investidura.

—Tu abuelo Francesco cruzó el mar huyendo de la muerte —le susurró a Valentín—. Y ahora su bisnieto es escribano del rey. Si eso no es el éxito de una familia, no sé qué lo es.

Valentín abrazó a su padre, sintiendo el peso de las generaciones sobre sus hombros. No era solo su propio éxito lo que celebraba, sino el de toda una línea familiar que había luchado, sobrevivido y prosperado contra todo pronóstico.

El matrimonio y los primeros años (1796-1808)

Con su posición establecida, Valentín finalmente se sintió listo para casarse. Fue a buscar a Estanislada Aguilar, que ahora tenía veinticuatro años y había esperado pacientemente durante todos esos años de preparación.

—Estanislada —le dijo, en el mismo banco de la iglesia donde tantas veces habían conversado—, sé que te he hecho esperar mucho tiempo. Sé que otros hombres te han cortejado y tú los has rechazado. No sé si fue por mí, pero espero que lo haya sido. Porque yo te he esperado a ti también. Y ahora que finalmente puedo ofrecerte algo más que promesas, te pregunto: ¿te casarás conmigo?

Estanislada, con esa calma que la caracterizaba, sonrió.

—Valentín Perrino, he estado esperando que me lo pidieras desde que tenía quince años. La respuesta es sí. Siempre ha sido sí.

Se casaron el 9 de enero de 1796 en la iglesia de Santa María la Mayor. Valentín tenía veintiocho años, Estanislada veinticuatro. Fue una boda hermosa, acorde con la nueva posición de Valentín como escribano establecido. Medio Arévalo asistió, desde el alcalde hasta humildes agricultores que Valentín había ayudado con sus documentos.

La familia de Estanislada, aunque más modesta que la de Valentín, aportó una dote respetable. Con eso y los ahorros de Valentín, compraron una casa cerca de la Plaza del Real, en el mejor barrio de Arévalo. Era una casa de dos plantas con un despacho en la planta baja donde Valentín estableció su oficina de escribano. En 1798, con 31 años, Valentín se hace cargo por traspaso de la escribanía de Joaquín Sisí Muñoz.

Los primeros años de matrimonio fueron de felicidad tranquila. Valentín trabajaba incansablemente, construyendo su reputación como el escribano más confiable de Arévalo. No era el más rápido ni el más barato, pero era el más preciso, el más justo, el más incorruptible.

La gente venía a él no solo porque necesitaban documentos legales, sino porque confiaban en él. Campesinos analfabetos que necesitaban que alguien les leyera un contrato. Comerciantes que querían asegurarse de que un trato era justo. Familias que necesitaban redactar testamentos que no dejaran espacio para disputas futuras.

Valentín trataba a todos con el mismo respeto, desde el noble más rico hasta el campesino más pobre. Sus tarifas eran justas —no cobraba más de lo establecido por ley— y en casos de verdadera necesidad, a veces trabajaba gratis.

—¿Por qué no cobraste a esa viuda? —le preguntó Estanislada una noche, después de que una anciana saliera de su despacho con un testamento recién redactado.

—Porque acaba de perder a su marido y tiene seis hijos que alimentar —respondió Valentín—. El dinero que me habría pagado lo necesita más que yo.

—Pero tenemos que vivir también —señaló Estanislada con suavidad.

—Y lo hacemos. Bien, de hecho. —Valentín tomó las manos de su esposa—. Mi padre siempre me dijo que la reputación vale más que el oro. Si la gente sabe que soy justo, vendrán a mí. Y vienen. Los clientes que pagan bien compensan con creces los casos en que trabajo por caridad.

Estanislada sonrió. Su marido tenía razón, como casi siempre. El negocio prosperaba precisamente porque Valentín era incorruptible, porque la gente sabía que podían confiar en él completamente.

El matrimonio tuvo siete hijos, de los que solo sobrevivieron tres a la infancia.

En 1797 nace Antonio María.

En 1807, poco antes de la invasión francesa, nació Felipe. Fue un parto difícil que casi le costó la vida a Estanislada.

—Felipe —dijo, sosteniendo al bebé por primera vez—. Como el rey que estableció las reglas para los escribanos. Que seas tan sabio como él.

El niño creció rodeado de amor. Valentín, a pesar de su carga de trabajo, siempre encontraba tiempo para su hijo. Le leía antes de dormir, no cuentos de hadas sino historias de historia española, de leyes justas y reyes sabios. Quería que Felipe creciera entendiendo que el poder sin justicia era tiranía, y que la ley existía para proteger a los débiles de los fuertes.

Pero el mundo estaba a punto de cambiar de maneras que nadie podía prever.

La invasión francesa (1808)

En marzo de 1808, cuando Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando VII, Valentín Perrino tenía cuarenta años y llevaba catorce años ejerciendo como escribano de Arévalo. Era un hombre en la plenitud de su vida, respetado en toda la comarca, con una esposa amorosa y dos hijos pequeños. Su futuro parecía seguro, predecible, ordenado.

Pero el mundo estaba a punto de arder.

Las tropas francesas ya estaban en territorio español, supuestamente como aliadas en camino a Portugal. Pero conforme pasaban las semanas, quedó claro que la alianza era una farsa. Los franceses no eran aliados sino invasores, y Napoleón Bonaparte tenía planes de conquistar España tan completamente como había conquistado el resto de Europa.

El resentimiento de la población española crecía día a día. Las tropas extranjeras exigían alojamiento, comida, suministros sin pagar. Los desmanes eran constantes: robos, vejaciones, asesinatos. Y las autoridades españolas, paralizadas por la incertidumbre política mientras el rey estaba cautivo en Francia, no hacían nada para detenerlo.

El 2 de mayo de 1808 estalló el levantamiento en Madrid. El pueblo, harto de los abusos, atacó a las tropas francesas en las calles de la capital. La represalia fue brutal y despiadada. Los fusilamientos del 3 de mayo —inmortalizados después en los lienzos desgarradores de Goya— fueron solo el principio de un baño de sangre que se extendería por toda España durante los siguientes seis años.

En junio, la humillación se completó: Napoleón proclamó rey de España a su hermano José Bonaparte, un francés que no hablaba español, que no conocía España, que era rey solo porque su hermano lo había puesto en el trono con la fuerza de las bayonetas.

Las noticias llegaron a Arévalo como olas de shock que sacudían los cimientos mismos de la sociedad. La gente se reunía en las plazas, en las iglesias, en los mercados, hablando en voz baja pero con furia ardiendo en los ojos. ¿Cómo era posible? ¿España, la gran España de los Reyes Católicos, la España que había descubierto América y dominado medio mundo, ahora era una mera provincia del Imperio Francés?

Valentín, sentado en su despacho de escribano, sentía la misma furia que sus compatriotas. Pero él era hombre de ley, de orden, de pensamiento estratégico. La furia sin dirección era inútil. La resistencia debía ser inteligente, organizada, implacable.

Empezó a documentar todo. Cada orden francesa que llegaba a Arévalo. Cada abuso reportado. Cada injusticia cometida. Llenaba cuaderno tras cuaderno con testimonios, fechas, nombres. Lo escondía todo en un lugar secreto de su casa, sabiendo que algún día —cuando España fuera libre otra vez, porque sería libre, de eso no tenía duda— estos registros servirían como evidencia de los crímenes del invasor.

En octubre de 1808, la ocupación se hizo real y tangible. Un destacamento importante de tropas francesas llegó a Arévalo bajo el mando del comandante Pedro Guerruty. No venían de paso; venían para quedarse.

Requisaron las mejores casas de la villa para alojamiento de oficiales. Exigieron suministros constantes de comida, vino, forraje para sus caballos. Impusieron un toque de queda: cualquiera en las calles después del anochecer sería fusilado en el acto, sin juicio, sin preguntas.

Valentín, como uno de los escribanos más prominentes de Arévalo y Procurador —representante legal de los ciudadanos— se encontró en una posición única. Los ciudadanos venían a él constantemente, buscando ayuda.

—Me han robado dos caballos —decía un agricultor con lágrimas de rabia en los ojos—. Dos caballos que necesito para arar. ¿Qué puedo hacer?

—Han maltratado a mi hija —susurraba una madre destrozada—. Tenía catorce años. ¿Hay justicia para esto?

—Han incendiado mi tienda —relataba un comerciante—. Todo mi inventario, el trabajo de veinte años, convertido en cenizas porque un soldado borracho quería ver algo arder.

Valentín les decía la amarga verdad, la verdad que le desgarraba el corazón pronunciar:

—No hay justicia bajo la ocupación. No ahora. Pero documentad todo. Escribid lo que pasó, cuándo, quién lo hizo si lo sabéis. Guardad esos testimonios. Porque algún día —y levantaba la vista con una intensidad que hacía que incluso los más desesperanzados recuperaran un poco de fe— algún día España será libre otra vez. Y ese día habrá rendición de cuentas. Habrá justicia. Os lo prometo.

Y mientras les decía esto, añadía sus testimonios a sus registros secretos. Página tras página de crímenes documentados con precisión legal. Nombres, fechas, circunstancias. Cada entrada era un clavo más en el ataúd de la ocupación francesa.

Los pasquines (Diciembre 1808)

Durante el otoño de 1808, algo extraordinario empezó a suceder en Arévalo. El número de patriotas comprometidos a levantarse contra el ejército invasor fue aumentando día a día. Al principio eran solo unos pocos, reuniéndose en secreto, hablando en susurros. Pero para finales del año, su número era tan elevado que sus actos difícilmente podían realizarse en absoluto secreto.

Valentín sabía de estas reuniones clandestinas. Era imposible que no lo supiera en una villa de 2.200 habitantes donde todo el mundo se conocía. Pero hacía la vista gorda. Más que eso: cuando los patriotas necesitaban información —movimientos de tropas, planes franceses, documentos que "desaparecían" oportunamente— Valentín ayudaba. Discretamente, siempre con cuidado, pero ayudaba.

Su esposa Estanislada vivía en terror constante.

—Si te descubren —le susurraba por las noches, con sus hijo Felipe durmiendo en la cuna al lado de su cama y ya embarazada de Gregorio—, te fusilarán. Nos fusilarán a todos.

—Lo sé —respondía Valentín, tomando sus manos—. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras destruyen nuestra patria. Soy escribano. Juré defender la ley. Y estos invasores no representan ninguna ley que yo reconozca. Representan la tiranía, y contra la tiranía, la resistencia no es solo un derecho sino un deber sagrado.

La madrugada del 17 de diciembre de 1808 amaneció fría y brumosa. Valentín salió temprano de su casa para ir a misa de alba, como hacía todas las mañanas. Pero ese día sería diferente.

Al acercarse a la iglesia, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante y luego latiera como un tambor de guerra. En la puerta de la iglesia, pegado con engrudo, había un cartel. Y no era el único. Mirando alrededor, vio que había carteles pegados por toda la plaza, en las paredes del ayuntamiento, en las esquinas de los edificios.

Se acercó y leyó, y las palabras se grabaron en su alma como si estuvieran escritas con fuego:

"AMADOS PAISANOS: AHORA ES LA OCASIÓN DE MIRAR POR NUESTRA PATRIA Y DEFENDER NUESTRA VIDA. ASÍ AL ARMA SIN DETENERSE UN DÍA"

El orgullo explotó en su pecho como el sol saliendo detrás de nubes de tormenta. ¡Su gente no se había rendido! ¡El espíritu de resistencia vivía, ardiente e inquebrantable!

Pero inmediatamente después del orgullo vino el terror. Porque sabía, con certeza absoluta, lo que vendría después.

Rápidamente, antes de que llegaran los soldados franceses, Valentín arrancó uno de los pasquines y lo escondió bajo su capa, pegado contra su pecho. Era evidencia histórica que debía preservarse. Algún día, cuando España fuera libre, este momento de valentía debía ser recordado.

Minutos después, el silencio de la madrugada fue destrozado por gritos en francés. Soldados corriendo por las calles, arrancando los pasquines que quedaban, golpeando sus culatas contra las puertas, despertando a la villa entera con su furia.

El comandante Guerruty estaba lívido de rabia. Convocó inmediatamente a todos los líderes locales al ayuntamiento: el alcalde interino, los regidores, los hombres prominentes de la villa. Valentín fue uno de los convocados, como Procurador.

La sala del ayuntamiento estaba helada esa mañana, pero no era solo por el frío del diciembre. Era el hielo del miedo.

Guerruty entró como una tormenta, su cara roja de furia, sus ojos inyectados en sangre.

—¡Exijo saber quién ha puesto esos carteles! —rugió, golpeando la mesa con tal fuerza que hizo saltar las velas—. ¡Es alta traición! ¡Es sedición! ¡Es un llamado a la rebelión contra su legítimo gobierno!

"Legítimo", pensó Valentín con amargura. No había nada legítimo en un rey impuesto por la fuerza extranjera.

—Tienen cinco días —continuó Guerruty, su voz ahora peligrosamente baja y controlada, lo cual era de alguna manera más aterrador que sus gritos—. Cinco días para entregar a los culpables. Si no lo hacen, si protegen a estos traidores, toda la villa pagará las consecuencias. Y cuando digo toda la villa, señores, no es una expresión. Es una promesa.

Los líderes locales intercambiaron miradas. Todos sabían que no entregarían a nadie. Pero también sabían lo que significaba desafiar a Guerruty. Habían oído historias de otras villas que se habían rebelado: ejecuciones masivas, incendios, violaciones sistemáticas.

Valentín, midiendo cuidadosamente cada palabra como un equilibrista midiendo cada paso, habló:

—Comandante, con todo respeto, Arévalo es una villa de más de dos mil habitantes. Además, estamos en una ruta comercial importante. Comerciantes, viajeros, peregrinos pasan constantemente por nuestra villa. Cualquiera de cientos de personas pudo haber colocado esos carteles durante la noche. Sin testigos, sin evidencia física, no hay forma de identificar al culpable. No es que no queramos ayudar. Es que genuinamente no sabemos quién fue.

Guerruty se acercó a Valentín hasta que sus caras estuvieron a solo centímetros de distancia. El escribano pudo oler el brandy en su aliento.

—¿Sabe lo que creo, señor Procurador? —dijo el comandante con voz venenosa—. Creo que usted sí sabe. Creo que todos ustedes saben. Están protegiendo a los culpables. Y eso los hace cómplices de traición.

Valentín sostuvo su mirada sin pestañear. En ese momento no era solo un hombre defendiéndose a sí mismo; era un español defendiendo a su pueblo.

—Comandante, acusarme sin evidencia no es justicia. Es tiranía. Y si me ejecuta por no poder proporcionarle información que no poseo, entonces confirma ante toda esta villa que su ocupación no se basa en la ley sino en el terror. Haga con esa información lo que quiera.

El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los otros líderes locales miraban a Valentín con una mezcla de admiración y horror. ¿Acababa de desafiar abiertamente al comandante francés?

Guerruty estudió a Valentín durante un largo momento. Luego, inesperadamente, se echó a reír. Pero era una risa sin humor, una risa fría como el hielo.

—Tiene agallas, señor Procurador. Se lo concedo. Agallas o estupidez, todavía no decido cuál. Pero muy bien. Cinco días. Busquen a sus traidores. O todos pagarán. Todos.

El saqueo de la noche de Navidad (Diciembre 1808)

Los cinco días pasaron como una agonía lenta. Valentín pasaba las noches en vela, preparándose para lo peor. Escondió sus registros comprometedores en un lugar que solo él y Estanislada conocían: bajo una tabla suelta en el sótano, dentro de una caja de metal que había forrado con cera para protegerla de la humedad.

Escribió una carta para sus hijos Antonio María y Felipe, su hijo de apenas un año, explicándoles todo. Si algo le pasaba a él y a Estanislada, quería que sus hijos supieran algún día por qué sus padres habían hecho lo que hicieron. Por qué habían elegido la resistencia sobre la seguridad.

Pero nadie en Arévalo habló. Ni bajo amenazas ni bajo promesas de recompensa. La gente de la villa protegió a los patriotas con un muro de silencio inquebrantable. Vecinos mintieron para proteger a vecinos. Familias ocultaron a familias. Fue un acto de resistencia colectiva que habría sido hermoso si no hubiera sido tan aterrador.

La noche del 23 de diciembre, Valentín estaba en su casa con Estanislada y sus hijos. Habían cenado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. Mañana sería Nochebuena. Se preguntaban si vivirían para verla.

Entonces, alrededor de las diez de la noche, escucharon los primeros gritos.

Valentín corrió a la ventana y vio comenzar el infierno.

Soldados franceses, claramente borrachos, salían de sus cuarteles en grupos. No venían a arrestar a nadie específico. Venían a castigar a toda la villa. Venían a celebrar la Navidad con sangre y fuego.

La venganza francesa se desató con una brutalidad que Valentín, a pesar de haber documentado meses de abusos, no había imaginado posible.

Entraban casa por casa, apartamento por apartamento. Saqueaban todo lo de valor: dinero, joyas, plata, ropa fina. Lo que no podían llevarse, lo destruían. Rompían muebles, destrozaban vajillas, rasgaban tapices.

Pero lo material era lo de menos. Los crímenes contra las personas eran lo verdaderamente horrendo.