DE CORLEONE A JEREZ (IV) - LAS TRES SANGRES

La historia donde se junta la sangre de los Perrino, los Morera y los De Blas. La vida de Liborio Perrino Morera y su descendencia. Final de esta saga (30 páginas)

CAPÍTULO 8: Felipe Perrino y Teresa Morera - El matrimonio de dos legados

Arévalo, verano de 1832

Felipe Perrino Aguilar tenía veinticinco años cuando su padre murió, y toda su vida había vivido bajo la sombra de un gigante.

Valentín Perrino no era solo su padre. Era Don Valentín Perrino. El hombre que había sido encarcelado tres veces por los franceses y nunca había quebrado. El que había sido Presidente de la Junta de Salud durante la epidemia. El Alcalde Constitucional durante el Trienio Liberal. El héroe.

Cuando Felipe caminaba por las calles de Arévalo, la gente no lo veía a él. Veían al hijo de Valentín.

—Ese es el hijo de Don Valentín —escuchaba susurrar.

—¿Será tan valiente como su padre?

—Tiene grandes zapatos que llenar, el pobre muchacho.

El día del funeral, mientras miraba el ataúd de su padre siendo bajado a la tierra, Felipe sintió dos emociones contradictorias: un dolor profundo y que finalmente podría ser su propia persona.

O al menos eso esperaba.

La herencia del héroe

Después del funeral, Felipe se reunió con el notario para revisar la herencia.

—Tu padre te deja la escribanía —dijo el notario, ajustando sus anteojos—. La casa en la Plaza del Real. Y... bueno, su reputación.

—¿Su reputación? —preguntó Felipe.

—En Arévalo, el nombre Perrino significa algo —explicó el notario—. Tu padre fue respetado, admirado. Esa es una herencia más valiosa que el dinero en muchos sentidos.

Felipe asintió, pero pensó: "También es una herencia más pesada."

Tomó posesión de la escribanía. Era bueno en el trabajo —meticuloso, preciso, confiable. Su tío abuelo Matías Sanz del Olmo también había sido escribano y alcalde. Estaba en la sangre.

Pero ser escribano no era suficiente. No para el hijo de Valentín.

Arévalo, 1833

Teresa Morera Sans tenía veinticuatro años y estaba cansada de ser pobre.

No siempre había sido así. Cuando era niña, antes de que su madre muriera, antes de que su padre muriera, antes de que la Guerra de la Independencia lo destruyera todo, los Morera habían sido alguien.

Su abuelo Agustí había establecido la tienda en la Plaza del Arrabal. Su padre Agustín había expandido el negocio. Tenían propiedades en Copons, en Cataluña, con los nombres de la familia grabados sobre las puertas de piedra. La gente hablaba de "los Morera" con respeto, incluso con envidia.

Pero eso fue antes.

Ahora Teresa vivía con su tío Miguel, dependiendo de su caridad. Ella y sus cuatro hermanos —los huérfanos Morera— eran una carga para la familia extendida.

Una tarde de otoño, Teresa estaba en el mercado cuando vio a Felipe Perrino comprando papel para su escribanía. Lo conocía de vista —todo el mundo en Arévalo conocía al hijo de Don Valentín.

Sus ojos se encontraron brevemente. Él asintió educadamente. Ella devolvió el gesto.

Y Teresa, que había aprendido a ser práctica después de años de pobreza, pensó: "Ahí hay un hombre con futuro."

El cortejo estratégico (1833-1834)

Su primer encuentro real fue en una fiesta en la casa del alcalde.

Felipe estaba hablando con un grupo de hombres sobre política cuando Teresa se acercó con un vaso de vino.

—¿Don Felipe Perrino? —dijo ella con su mejor sonrisa.

—Señorita Morera —respondió él, algo sorprendido de que ella lo abordara directamente—. Es un placer.

—He oído que maneja la escribanía de su padre con gran habilidad.

—Hago lo mejor que puedo.

—Su padre fue un gran hombre —continuó Teresa—. Arévalo lo recuerda con admiración.

Felipe sintió el comentario familiar, el peso constante de la comparación.

—Era extraordinario —admitió—. Aunque a veces es difícil ser el hijo de un héroe. La gente espera que seas igual de heroico.

Teresa lo miró con interés. Había honestidad en esa admisión.

—Mi familia también tiene una reputación que mantener —dijo ella—. O más bien, tenía. Los Morera fueron los comerciantes más importantes de esta región durante generaciones. Pero la guerra... —dejó la frase sin terminar.

—Lo sé —dijo Felipe suavemente—. Mi padre mencionaba a su padre Agustín. Dijo que era un hombre brillante para los negocios.

—Lo era —dijo Teresa con orgullo que no podía ocultar—. Construyó un imperio desde cero. Si no hubiera sido por la guerra francesa...

Se quedaron en silencio un momento, dos jóvenes cargando nombres pesados.

—¿Sabe qué es lo más difícil? —preguntó Felipe de repente—. No es vivir con las expectativas. Es saber que nunca podrás ser tan grande como lo que vino antes. Mi padre arriesgó su vida por sus principios. Yo solo... escribo documentos.

—Y mi padre construyó rutas comerciales por toda España —añadió Teresa—. Yo solo... dependo de la caridad de mi tío.

Felipe la miró realmente por primera vez esa noche. Vio no solo una mujer bonita, sino a alguien que entendía.

—¿Le gustaría pasear por la plaza mañana? —preguntó impulsivamente.

Teresa sonrió.

—Me encantaría.

Construyendo una alianza (1834)

Durante los meses siguientes, Felipe y Teresa se vieron regularmente.

Sus conversaciones eran inusualmente francas. Ninguno fingía gran pasión romántica. Eran pragmáticos, calculadores incluso.

Una tarde, sentados en un banco en la Plaza del Real, tuvieron la conversación que definiría su relación.

—Seré honesto contigo, Teresa —dijo Felipe—. Te estoy cortejando porque eres inteligente, porque tu familia tiene un nombre que todavía significa algo, y porque creo que serías una buena socia.

Teresa no se ofendió. En cambio, rió.

—Y yo te estoy dejando cortejarme porque eres un escribano con futuro, porque tu padre fue héroe de guerra, y porque necesito seguridad económica —respondió con igual franqueza.

—Entonces estamos de acuerdo en por qué estamos aquí.

—Completamente de acuerdo.

—¿Y eso te parece suficiente para un matrimonio? —preguntó Felipe.

Teresa consideró la pregunta cuidadosamente.

—Mi madre y mi padre se casaron por amor —dijo finalmente—. Y fueron felices, creo. Pero cuando ella murió y luego él murió, ese amor no protegió a sus hijos. Nos quedamos huérfanos y pobres. El amor es hermoso, Felipe, pero no alimenta a los niños ni paga las deudas.

—Entonces, ¿qué propones?

—Propongo un matrimonio basado en respeto mutuo, objetivos compartidos, y el entendimiento de que ambos tenemos legados que proteger. Tú necesitas una esposa que entienda la importancia de los nombres y las reputaciones. Yo necesito un marido que pueda darme seguridad y restaurar algo de la dignidad que mi familia perdió.

Felipe extendió su mano.

—Me parece un acuerdo justo.

Teresa la estrechó.

—Entonces estamos comprometidos.

—Oficialmente comprometidos.

—Pero Felipe... —añadió Teresa con una pequeña sonrisa—. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Quiero que la gente vea nuestro matrimonio y diga: "Los Perrino y los Morera, juntos de nuevo. Arévalo está en buenas manos."

—Eso quiero también —admitió Felipe.

—Entonces construyamos algo —dijo Teresa—. Algo que valga la pena. Algo que haga que nuestros padres, donde quiera que estén, se sientan orgullosos.

La boda que unió dos nombres (1835)

Se casaron en la primavera de 1835 en la iglesia principal de Arévalo.

Fue un evento social importante. No porque fuera lujoso —ninguna de las familias tenía tanto dinero— sino porque era simbólico.

El hijo de Valentín Perrino, el héroe de guerra.

La hija de Agustín Morera, el rey del comercio.

Dos apellidos que habían definido Arévalo en diferentes formas, ahora unidos.

Durante la ceremonia, mientras intercambiaban votos, Teresa susurró algo que solo Felipe pudo oír:

—Vamos a construir algo grande, tú y yo.

—Lo sé —susurró él de vuelta.

Y extrañamente, en ese momento, sintió algo más que pragmatismo. Sintió... esperanza.

Vivían en la casa familiar situada en la Plaza del Real, la principal de Arévalo, al lado del Ayuntamiento.

Los primeros años: La herencia Morera (1833-1840)

Uno de los primeros actos de Felipe después del matrimonio fue ayudar a Teresa a resolver el caos financiero de su familia.

La herencia de Agustín Morera había quedado en el limbo durante quince años. Los cinco hermanos estaban dispersos. Las propiedades habían sido vendidas apresuradamente. Las deudas se habían acumulado.

Felipe, con su experiencia como escribano, navegó el laberinto legal.

—Es un desastre —le dijo a Teresa una noche, rodeado de documentos—. Tu padre dejó las cuentas en un estado terrible. La guerra, la muerte súbita... nadie sabía quién debía qué a quién.

—¿Podemos recuperar algo? —preguntó Teresa.

—Algo —confirmó Felipe—. He logrado negociar con tus hermanos. Recibirás 14.000 reales de vellón. No es una fortuna, pero es algo.

Teresa tomó su mano.

—Gracias. Sé que esto te ha tomado meses de trabajo.

—Eres mi esposa —dijo Felipe simplemente—. Tu familia es mi familia ahora. Los Morera y los Perrino son uno solo.

Teresa lo besó.

—Eres un buen hombre, Felipe Perrino. Mejor de lo que esperaba cuando acordamos este matrimonio práctico.

Felipe sonrió.

—Tú también eres mejor de lo que esperaba. Más lista. Más fuerte.

—Entonces tal vez esto funcione después de todo.

—Tal vez sí.

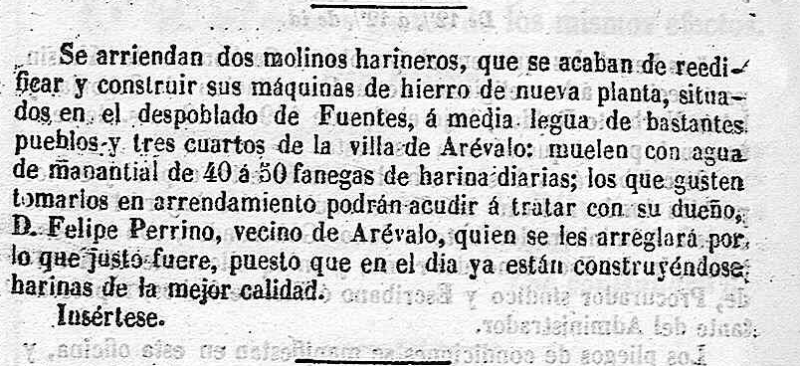

Los negocios y la política (1840-1850)

Con el dinero de la herencia Morera y los ingresos de la escribanía, Felipe comenzó a invertir.

Compró tierras. Invirtió en molinos. Se involucró en el comercio de cereales —probablemente usando las viejas conexiones Morera con Cataluña.

Pero su verdadera ambición era política.

Una noche de 1841, durante la cena, Felipe anunció su decisión.

—Voy a presentarme para alcalde.

Teresa dejó su tenedor.

—¿Alcalde?

—Como mi padre. Como mi tío abuelo Matías.

—Tu padre fue alcalde durante el Trienio Liberal —señaló Teresa—. Tiempos revolucionarios. ¿Crees que puedes ganar ahora, en tiempos normales?

—Creo que el apellido Perrino todavía significa algo. Y ahora también está unido al apellido Morera. Juntos, somos una fuerza en Arévalo.

Teresa pensó un momento.

—Si vas a hacer esto, hazlo bien. Necesitas construir alianzas. Hablar con los comerciantes, con los propietarios. No puedes ganar solo por el nombre de tu padre. Necesitas tu propio mérito.

—¿Me ayudarás?

—Por supuesto —dijo Teresa—. Para eso me casé contigo, ¿no? Para construir algo juntos.

Alcalde Perrino (1842)

Felipe ganó las elecciones municipales en 1842, con treinta y cinco años.

El día que fue proclamado Alcalde Constitucional de Arévalo, Teresa estaba en primera fila, con su hijo recién nacido Felipe María en brazos.

Después de la ceremonia, volvieron caminando a casa en la Plaza del Real.

—¿Cómo te sientes? —preguntó Teresa.

—Aterrorizado —admitió Felipe—. Mi padre fue alcalde durante una revolución. Yo soy alcalde durante... tiempos de paz. ¿Cómo puedo estar a su altura?

—No tienes que estar a su altura —dijo Teresa firmemente—. Tienes que ser el alcalde que Arévalo necesita ahora. Tu padre enfrentó invasores franceses. Tú enfrentarás... qué, ¿disputas sobre el mercado? ¿Impuestos locales? ¿Mantenimiento de caminos?

—Suena menos heroico cuando lo dices así.

—Pero no es menos importante —insistió Teresa—. La gente necesita calles limpias tanto como necesita héroes de guerra. Probablemente más. Sé el alcalde práctico. Sé el alcalde que hace que las cosas funcionen.

Felipe la besó.

—¿Cuándo te volviste tan sabia?

—Cuando tuve que sobrevivir como huérfana pobre con un apellido reconocido —respondió Teresa—. Aprendes a ser práctica o te hundes.

La visita real (mediados de 1840s)

El momento de mayor orgullo en la vida de Felipe llegó cuando la Reina Isabel II hizo escala en Arévalo durante uno de sus viajes al norte.

Como alcalde, Felipe organizó la visita. Pero según la leyenda familiar, la Reina se alojó en la casa de los Perrino en la Plaza del Real.

La noche antes de la visita, Felipe y Teresa preparaban la casa frenéticamente.

—¿Está todo perfecto? —preguntaba Felipe por décima vez.

—Todo está perfecto —aseguraba Teresa—. Respira.

—La Reina va a dormir en nuestra casa, Teresa. ¡La Reina!

—Lo sé. Y va a ver que los Perrino son una familia respetable que ha servido a España durante generaciones.

—¿Crees que mi padre habría estado orgulloso?

Teresa se detuvo y miró a su marido directamente.

—Tu padre fue un héroe de guerra. Tú eres un alcalde que ha traído estabilidad y prosperidad a este pueblo. Ambas cosas son valiosas. Ambas son honorables. Sí, estaría orgulloso.

La visita de la Reina fue un éxito total. Años después, la gente todavía hablaba de cuando la Reina Isabel II durmió en la casa de los Perrino.

El hermano alcalde (1848-1851)

Algo extraordinario sucedió entre 1848 y 1851: José Morera Sans, el hermano de Teresa, fue elegido Alcalde Constitucional de Arévalo.

Una noche, durante una cena familiar, José brindó:

—Por mi cuñado Felipe, quien me precedió como alcalde. Y por mi hermana Teresa, quien probablemente es más inteligente que ambos.

Felipe rió.

—Es extraño, ¿no? Hace veinte años, tu familia estaba en bancarrota. La mía estaba afligida. Y ahora los Perrino y los Morera nos hemos repartido la alcaldía de Arévalo durante una década.

—No es extraño —dijo Teresa—. Es estratégico. Es lo que pasa cuando las familias trabajan juntas en lugar de competir.

—¿Recuerdas —preguntó Felipe— cuando te propuse matrimonio y dijiste que querieras construir algo que hiciera que nuestros padres estuvieran orgullosos?

—Lo recuerdo.

—Creo que lo hemos logrado.

Teresa sonrió.

—Todavía no hemos terminado. Espera a ver qué hacen nuestros hijos.

Los hijos: Construyendo el futuro (1840s-1850s)

Felipe y Teresa tuvieron seis hijos, de los que solo dos que sobrevivieron la infancia:

Margarita, nacida el 2 de septiembre de 1835

Y finalmente, nacido en 1849 cuando Felipe tenía cuarenta y dos años y Teresa cuarenta y uno, llegó Liborio.

El hijo tardío (1849)

El día que nació Liborio, Felipe se sintió extraño.

—Tengo cuarenta y dos años —le dijo al médico—. Soy demasiado viejo para ser padre de un recién nacido.

—Tonterías —respondió el médico—. Su padre vivió hasta edad avanzada. Usted probablemente vivirá otros veinte, treinta años. Tendrá tiempo de ver a este muchacho crecer.

Pero Felipe tenía un presentimiento.

Esa noche, sosteniendo a Liborio mientras Teresa dormía exhausta, Felipe habló en voz baja a su hijo recién nacido:

—Eres el último, pequeño. Y tú... tú eres especial. Naciste cuando tu madre y yo ya habíamos construido todo esto. Cuando la familia Perrino está en su mejor momento.

El bebé bostezó.

—No sé cuánto tiempo estaré aquí para guiarte —continuó Felipe—. Pero te dejaré algo. Te dejaré un nombre que significa algo. Te dejaré una familia sólida. Te dejaré oportunidades.

La segunda alcaldía (1852)

En 1852, con cuarenta y cinco años, Felipe fue elegido alcalde por segunda vez, sucediendo precisamente a su cuñado José Morera.

Era un triunfo. Los Perrino y Morera habían dominado completamente la política local durante una década.

Pero Felipe estaba comenzando a sentirse cansado. Los negocios lo agotaban. La política también. Tenía propiedades que administrar, molinos que supervisar, comercio de cereales que gestionar.

—Tal vez debería jubilarme de la política —le dijo a Teresa una noche.

—¿Y hacer qué? ¿Sentarte en casa?

—Concentrarme en los negocios. En la familia.

—Puedes hacer ambas cosas —insistió Teresa—. Eres alcalde porque eres bueno en ello. La gente te respeta. ¿Por qué renunciar ahora?

Felipe no renunció. Continuó. En 1858, con cincuenta y un años, fue elegido Diputado Provincial de Ávila por Arévalo.

Era el pináculo de su carrera política. Había ido desde ser el hijo del héroe hasta ser una figura importante por derecho propio.

Los últimos años (1860s)

Durante los años 1860, Felipe comenzó a prepararse para el futuro.

Margarita se había casado con Esteban Santiago Sisí.

Y luego estaba Liborio, catorce años menor que su hermana, ahora adolescente, brillante, con potencial obvio.

—Ese muchacho debería ir a la universidad —le dijo Felipe a Teresa—. Tiene la mente para ello.

—¿Derecho? —preguntó Teresa.

—Derecho. Como su tío bisabuelo. Como... como yo hubiera estudiado si hubiera tenido la oportunidad.

—¿Nunca quisiste ser abogado?

—No era opción en mi tiempo —admitió Felipe—. Mi padre me necesitaba como escribano. Pero Liborio... él puede ser más. Puede ir a Madrid, estudiar en la Universidad Central.

—¿Tenemos dinero para eso?

—Tenemos dinero. Tenemos propiedades. Tenemos molinos. Liborio tendrá oportunidades que yo nunca tuve.

Teresa tomó su mano.

—Has construido algo extraordinario, Felipe Perrino. Desde aquel matrimonio estratégico que acordamos...

—Que resultó ser algo más que estratégico.

—Sí —admitió Teresa con una sonrisa—. Resultó ser amor. Extraño, pragmático, construido sobre respeto mutuo y objetivos compartidos. Pero amor al fin.

—El mejor tipo de amor —dijo Felipe.

La muerte repentina (ca. 1870)

Felipe murió súbitamente alrededor de 1870, probablemente de un ataque al corazón. Tenía aproximadamente sesenta y tres años.

No hubo advertencia. No hubo enfermedad larga. Simplemente un día estaba manejando sus negocios, planificando el futuro, y al siguiente había muerto.

Teresa, viuda a los sesenta y un años, lloró por el hombre que había sido su socio, su compañero, su esposo.

El hombre con quien había construido un imperio desde dos apellidos arruinados.

Epílogo del Capítulo 8

En su funeral, toda Arévalo vino a presentar respetos.

—Fue un gran alcalde —decían.

—Un buen hombre de negocios.

—Honesto. Trabajador.

Pero lo que nadie mencionó, lo que tal vez nadie sabía excepto Teresa, era esto:

Felipe Perrino Aguilar había pasado toda su vida tratando de escapar la sombra de su padre heroico. Y lo había logrado no siendo heroico, sino siendo práctico. No arriesgando todo por principios, sino construyendo algo sólido y duradero.

Había tomado dos apellidos arruinados —uno por guerra, otro por bancarrota— y los había restaurado. Había sido alcalde dos veces. Diputado provincial. Propietario exitoso.

No fue el héroe que su padre fue. Fue algo diferente: fue el constructor. El estabilizador. El hombre que tomó el caos y creó orden.

Y eso, pensó Teresa mientras miraba bajar el ataúd a la tierra del camposanto habilitado en el castillo de Arévalo, era su propio tipo de heroísmo.

Teresa viviría varios años más, viendo a sus hijos crecer. Viviría para ver las tres sangres —siciliana, catalana, castellana— completamente mezcladas en sus nietos.

Pero siempre recordaría aquel matrimonio estratégico que se convirtió en amor. Aquella alianza de conveniencia que se transformó en asociación real.

Los Perrino y los Morera.

Juntos, habían sido imparables.

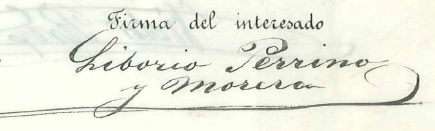

CAPÍTULO 9: La convergencia de las tres sangres

Madrid, primavera de 1870

Liborio Perrino Morera tenía veinte años y estaba a punto de aprobar un examen de Derecho en la Universidad Central de Madrid. Ya solo le faltaban cuatro asignaturas. Cuatro malditas asignaturas para ser abogado.

Caminaba por los pasillos de la universidad con su carpeta de apuntes bajo el brazo cuando vio a su compañero de clase, Tomás Hernández, corriendo hacia él.

—¡Perrino! ¡Perrino! —gritaba Tomás—. Carta urgente de Arévalo. El conserje dice que llegó esta mañana.

Liborio tomó el sobre. Reconoció inmediatamente la letra de su hermana mayor Margarita. Rompió el sello y leyó.

Sus manos comenzaron a temblar.

—¿Qué pasa? —preguntó Tomás—. Estás blanco.

—Mi padre ha muerto —dijo Liborio simplemente.

Las palabras sonaban irreales. Felipe Perrino Aguilar, diputado provincial, alcalde dos veces de Arévalo, el hombre que parecía indestructible, había muerto repentinamente. Un ataque al corazón, decía la carta. Rápido. Sin aviso.

Y el resto de la carta era peor:

"Liborio, necesito que vuelvas inmediatamente. Padre dejó todo en desorden. Las propiedades, los molinos, las deudas, todo está mezclado. Tú eres el único que puede hacerse cargo de esto. Los negocios no pueden esperar. Lo siento, hermano. Sé lo que esto significa para ti."

Tomás leyó por encima del hombro de Liborio.

—Mierda —dijo—. ¿Cuánto te falta para terminar?

—Cuatro asignaturas —respondió Liborio con voz hueca—. Un año más. Solo un año más.

—¿Y qué vas a hacer?

Liborio miró por la ventana hacia el patio de la universidad. Grupos de estudiantes reían, discutían filosofía, planeaban sus futuras carreras brillantes como abogados. Hacía solo cinco minutos él era uno de ellos.

—Ya sabes qué voy a hacer —dijo finalmente—. Voy a volver a casa.

Arévalo, verano de 1870

La casa en la Plaza del Real se sentía vacía sin su padre. Liborio pasaba los días revisando documentos, tratando de entender el caos financiero que Felipe había dejado.

Tierras hipotecadas. Dos molinos que necesitaban reparaciones urgentes. Cuentas por cobrar que nadie había registrado apropiadamente. Deudas que nadie sabía que existían hasta que los acreedores aparecían en la puerta.

Su madre Teresa lloraba silenciosamente en su habitación. Su hermana Margarita también.

Todo recaía sobre Liborio.

Una tarde calurosa de julio, estaba en el estudio revisando las cuentas del molino cuando escuchó una voz femenina en la puerta.

—¿Puedo entrar?

Era Concha de Blas, su vecina de la plazuela del Salvador. La conocía vagamente —vivía en el número 11, él en el número 1— pero nunca habían hablado mucho.

—Siento mucho lo de tu padre —dijo ella—. Era un gran hombre.

—Gracias —dijo Liborio, frotándose los ojos cansados.

Concha llevaba una cesta.

—Mi padre pensó que tal vez tu familia necesita comida. Con todo el luto y los arreglos... —dejó la cesta sobre la mesa—. Hay pan, queso, algo de chorizo.

Liborio la miró realmente por primera vez. Concha tenía diecisiete años, cara seria, ojos oscuros que habían visto demasiado dolor para su edad. Su madre había muerto cuando ella tenía cuatro años. Sus dos hermanos habían muerto cuando ella tenía nueve. Sabía lo que era la pérdida.

—Es muy amable de tu parte —dijo él.

—¿Estás bien? —preguntó ella—. Perdona si es demasiado directo, pero te ves... exhausto.

—Tengo veinte años y estoy tratando de manejar propiedades, molinos y deudas que no entiendo completamente —admitió Liborio—. Y tuve que dejar la universidad cuando me faltaba un año para terminar Derecho.

—Lo siento —dijo Concha sinceramente—. Eso es terrible.

—Es la vida —dijo Liborio, tratando de sonar filosófico pero sin conseguirlo—. La familia es la familia.

Concha se quedó callada un momento.

—Mi padre dice que eres inteligente. Que si alguien puede arreglar este lío, eres tú.

—Tu padre es demasiado optimista.

—Mi padre usualmente tiene razón sobre la gente.

Liborio sonrió por primera vez en semanas.

—Gracias por la comida. Y por... esto. La conversación.

—Cuando quieras hablar —dijo Concha—, estoy en el número 11.

Arévalo, otoño de 1873

Tres años después, Liborio había logrado estabilizar las finanzas familiares. No había sido fácil. Había vendido algunas propiedades menos productivas, renegociado deudas, modernizado los molinos.

Había también, gradualmente, comenzado a cortejar a Concha de Blas.

Ella tenía ahora veinte años, él veintitrés. Habían pasado incontables tardes conversando en la plaza, caminando por las calles de Arévalo, compartiendo sus esperanzas y miedos.

Una tarde de septiembre, después de meses de cortejo, Liborio finalmente se armó de valor.

—Concha —dijo nerviosamente—, quiero pedirte algo.

Ella sonrió. Sabía lo que venía.

—¿Sí?

—¿Te casarías conmigo?

—¿Puedes mantener a una esposa? —preguntó ella prácticamente—. Sé que las cosas han estado difíciles.

—Puedo. No seremos ricos, pero puedo.

—Entonces sí —dijo Concha—. Pero con una condición.

—¿Cuál?

—Algún día, cuando tengamos dinero ahorrado, cuando las cosas estén más estables... quiero que vuelvas a la universidad. Quiero que termines tu carrera de Derecho.

Liborio la miró sorprendido.

—Concha, eso fue hace años. Ya soy propietario ahora, tengo responsabilidades...

—Y siempre te preguntarás qué habría pasado si hubieras terminado —interrumpió ella—. Puedo verlo en tus ojos cuando hablas de Madrid, de tus estudios. No quiero casarme con un hombre que se pasa la vida preguntándose "¿y si...?"

—Pero...

—No ahora —dijo ella—. Cuando el momento sea correcto. Pero prométeme que lo considerarás.

Liborio la besó.

—Te lo prometo.

Se casaron en diciembre en la iglesia de Santo Domingo de Silos, en la plaza del Arrabal.

Arévalo, invierno de 1883

Diez años después del matrimonio, las cosas habían cambiado drásticamente.

La crisis agropecuaria había llegado a España como una plaga. Los precios del trigo habían caído en picado. Los barcos estadounidenses llegaban a los puertos españoles cargados de cereales que costaban la mitad que los castellanos.

Liborio estaba en su estudio, mirando los libros de cuentas con creciente desesperación. Los números no mentían. Cada año ganaba menos. Las propiedades valían menos. Los molinos apenas eran rentables.

Concha entró con café.

—¿Cómo ves la situación? —preguntó directamente. Nunca andaba con rodeos.

—Mal —admitió Liborio—. Si esto continúa, en cinco años no tendremos nada.

—¿Y qué opciones tenemos?

—Puedo intentar diversificar. Montar una fábrica de paraguas aquí en Arévalo. También he estado pensando en exportar ganado a Filipinas, mi sobrino vive allí y podría ayudar...

—¿Cuánto dinero tendrías que invertir en eso?

—Mucho. Y no hay garantías.

Concha se sentó frente a él.

—¿O...? —dijo ella.

—¿O qué?

—Hay otra opción y tú lo sabes. La has estado evitando por años.

Liborio suspiró.

—Concha, tengo treinta y cuatro años. Tengo una familia. No puedo simplemente volver a la universidad como un muchacho...

—No te estoy diciendo que vuelvas a la universidad —interrumpió Concha—. Te estoy diciendo que te presentes a las oposiciones. Para funcionario. Un sueldo estable. Seguridad. Y después, cuando tengas ese puesto seguro, entonces terminas tu carrera.

—¿Funcionario? —Liborio hizo una mueca—. Mi padre fue diputado provincial. Mi abuelo fue alcalde dos veces y héroe de guerra. ¿Y yo voy a ser... oficinista?

—Tu abuelo también fue encarcelado tres veces y casi muere —respondió Concha firmemente—. La gloria es hermosa en las historias, pero no alimenta a tus hijos. La crisis está destruyendo a todos los propietarios de Castilla. Los que sobrevivan serán los que se adapten.

Liborio la miró. Tenía razón, como siempre.

—Si hago esto —dijo lentamente—, si me presento a funcionario... significa que admito que he fracasado como propietario. Que todos estos años tratando de manejar lo que mi padre construyó fueron un desperdicio.

—No es un fracaso adaptarse al mundo que cambia —dijo Concha—. Es inteligencia. Tu padre habría estado orgulloso de ti por tener el coraje de cambiar de rumbo cuando era necesario.

Liborio tomó su mano.

—¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?

—¿Qué?

—Que siempre ves las cosas claramente. Sin sentimentalismo. Sin autoengaño.

—Alguien tiene que hacerlo —dijo ella con una pequeña sonrisa—. Tú eres el soñador. Yo soy la práctica.

Madrid, primavera de 1883

Liborio aprobó las oposiciones para el Ministerio de la Gobernación en el primer intento.

Su puntuación no fue brillante pero fue suficiente. Fue nombrado Aspirante a Oficial con destino en el Gobierno de la provincia de Ávila, con un sueldo mensual de 100 pesetas.

No era mucho dinero. Pero era estable. Y eso valía más que el oro en esos tiempos inciertos.

Durante los siguientes años, Liborio trabajó como funcionario mientras trataba de salvar lo que quedaba de las propiedades familiares. Vendió las tierras menos productivas. Mantuvo los molinos funcionando aunque apenas generaban beneficios.

Y gradualmente, la idea de volver a estudiar Derecho comenzó a parecer menos imposible.

Valladolid, otoño de 1888

—Estás loco —dijo su compañero de oficina, Julián Martínez, cuando Liborio le contó su plan—. Tienes treinta y nueve años. ¿Volver a la universidad?

—Nunca la dejé realmente —respondió Liborio—. Solo... tomé un descanso de dieciocho años.

—Un descanso de dieciocho años —repitió Julián incrédulamente—. Tienes esposa, hijos, un trabajo de tiempo completo. ¿Cuándo vas a estudiar?

—Por las noches. Los fines de semana.

—Te vas a matar.

—Probablemente —admitió Liborio—. Pero cuando tenía veinte años tuve que dejar la universidad cuando me faltaban cuatro asignaturas. Cuatro. He pasado dieciocho años preguntándome qué habría pasado si las hubiera terminado. Ahora tengo la oportunidad de saberlo.

Julián negó con la cabeza.

—Admiro tu determinación. Pero pienso que estás loco.

Liborio se matriculó en la Universidad de Valladolid en el otoño de 1888. Sus compañeros de clase eran muchachos de dieciocho, diecinueve años. Él tenía treinta y nueve.

El primer día, un profesor lo miró confundido.

—¿Usted es... alumno? —preguntó dubitativamente.

—Sí, señor.

—¿No está un poco... mayor?

—Estoy exactamente tan mayor como necesito estar para saber por qué estoy aquí —respondió Liborio.

Los estudiantes jóvenes lo miraban con curiosidad. Algunos con respeto. Otros con burla apenas disimulada.

Pero Liborio no les prestaba atención. Tenía trabajo que hacer.

Estudiaba cada noche después de regresar de la oficina. Los fines de semana, mientras sus hijos jugaban, él estaba encorvado sobre sus libros de Derecho.

Concha le traía café.

—¿Estás seguro de que puedes hacer esto? —preguntaba ocasionalmente, preocupada por verlo tan exhausto.

—Tengo que hacerlo —respondía él—. Si no ahora, nunca.

En septiembre de 1889, Liborio se presentó a los exámenes de las cuatro asignaturas que le faltaban.

Aprobó todas. Tres notables y un aprobado.

Pero aún no había terminado. En aquella época, para obtener el título de licenciado había que pasar un examen oral final que cubría toda la carrera. Tenía que repasar asignaturas que había estudiado veinte años atrás.

Estudió durante meses. Releyó cada apunte antiguo que había guardado. Consultó con sus viejos compañeros que ahora eran abogados establecidos.

Valladolid, abril de 1890

El día del examen final, Liborio se levantó a las cinco de la mañana. Concha ya estaba despierta, preparándole el desayuno.

—¿Cómo te sientes? —preguntó ella.

—Aterrorizado —admitió—. ¿Y si después de todo esto, no apruebo?

—Aprobarás —dijo Concha con certeza—. He visto cuánto has trabajado. Nadie merece este título más que tú.

Liborio caminó hacia la universidad con el estómago revuelto. El tribunal examinador estaba compuesto por cinco profesores, todos al menos veinte años más jóvenes que él.

Le hicieron preguntas sobre Derecho Civil, Derecho Canónico, Procedimientos Judiciales. Liborio respondió metódicamente, con la precisión de alguien que había estudiado cada palabra hasta memorizarla.

Después de dos horas, el tribunal se retiró a deliberar.

Liborio esperó en el pasillo, sudando a pesar del frío de abril.

Finalmente, el presidente del tribunal salió.

—Señor Perrino Morera —dijo formalmente—. El tribunal ha decidido, por unanimidad, otorgarle el grado de Licenciado en Derecho Civil y Canónico.

Liborio sintió que las piernas se le aflojaban.

—¿De verdad? —preguntó, olvidando toda formalidad.

El presidente sonrió levemente.

—De verdad. Felicidades. A su edad, con sus responsabilidades... lo que ha logrado es verdaderamente notable.

Liborio salió de la universidad caminando como en un sueño. Veinte años. Había tomado veinte años, pero finalmente lo había hecho.

Era abogado.

Casa de los Perrino, noche del mismo día

Cuando llegó a casa, Concha estaba en la puerta esperándolo. Vio su cara y supo inmediatamente.

—¿Lo lograste? —preguntó, aunque ya sabía la respuesta.

—Lo logré —dijo Liborio, y de repente se encontró llorando. Todas las emociones contenidas de veinte años salieron de golpe.

Concha lo abrazó.

—Estoy tan orgullosa de ti —susurró—. Tu padre estaría orgulloso. Tu abuelo Valentín estaría orgulloso.

Los niños salieron corriendo.

—¡Papá es abogado! —gritó el pequeño Felipe—. ¡Papá terminó la universidad!

Esa noche, Liborio escribió una carta a su hermana Margarita:

"Querido hermana, Hoy, con cuarenta años de edad, obtuve finalmente el título que tuve que abandonar cuando papá murió. Sé que hice lo correcto volviendo a Arévalo entonces. Pero también sé que hice lo correcto terminando ahora. Te contaré un secreto: cuando era joven, quería este título porque era prestigioso, porque abriría puertas. Ahora lo quiero por algo diferente. Lo quiero porque me lo prometí a mí mismo. Porque me negué a ser alguien que abandona sus sueños. Porque quiero que mis hijos sepan que nunca es demasiado tarde para terminar lo que empezaste. Tu hermano, Liborio"

Epílogo del Capítulo 9

Los años siguientes serían difíciles para Liborio. Intentó ejercer como abogado pero los ingresos eran inestables. Eventualmente regresó a la función pública, esta vez con mejor sueldo gracias a su título.

Pasaría los siguientes veintitrés años siendo trasladado de provincia en provincia: Toledo, Zamora, Gerona, Alicante, Tenerife, Valencia. Una vida nómada, arrastrando a su familia de ciudad en ciudad.

Pero nunca se arrepintió de haber terminado su carrera. Cada vez que alguien lo llamaba "Don Liborio, el abogado", sentía una pequeña satisfacción. Cada vez que sus hijos lo veían con su título enmarcado en la pared, aprendían una lección valiosa.

Que los sueños no tienen fecha de caducidad. Que nunca es demasiado tarde. Que la determinación vale más que el talento natural.

Liborio moriría en Madrid en 1932, con ochenta y tres años. Concha le sobreviviría seis años más, muriendo en Valencia en 1938, en medio de la Guerra Civil.

Pero antes de eso, tendrían cinco hijos. Y esos hijos llevarían en sus venas tres sangres antiguas: la siciliana de Francesco que cruzó el Mediterráneo, la catalana de los Morera que construyeron un imperio comercial, la castellana de los de Blas que sobrevivieron todas las pérdidas:

- Felipe: el mayor, nuestro abuelo, de quien trata el próximo y último capítulo.

- Valentina: se casó en Valencia con Juan Manuel Méndez Magaña, funcionario de prisiones. Su hijo fue José Luis Méndez Perrino

- Josefina: se casó en Madrid con Luis Díaz Ruiz. Murió en 1963 sin hijos.

- Teresa: se casó en Salamanca con José Fernández González, Capitán de Carabineros. Murió joven en 1923. Dejó dos hijas: María Teresa y Concha Fernández.

- Mario: el pequeño, que nació cuando Liborio tenía 45 años y Concha 42. Se llevaba 20 años con Felipe. Murió a los 19 años en Valencia víctima de bronquitis crónica. (En la foto anterior todavía no había nacido, por lo que le incorporaron a la foto posteriormente).

CAPÍTULO 10: Felipe Perrino de Blas

Valladolid, otoño de 1888

Felipe Perrino de Blas tenía catorce años cuando su mundo cambió por decimotercera vez.

—¿Otra mudanza? —preguntó a su madre Concha, mirando las maletas que ya comenzaba a reconocer mejor que su propia ropa.

—Valladolid —respondió ella con esa paciencia infinita que solo las madres de hijos dramáticos poseen—. Tu padre ha sido trasladado.

Felipe se dejó caer en su cama con un suspiro que habría hecho envidiar a cualquier actor de teatro.

—Perfecto. Justo cuando empezaba a gustarme Ávila. Justo cuando había hecho amigos. Justo cuando Valentina Sánchez me miraba en la iglesia.

Liborio apareció en la puerta, culpable pero firme.

—Lo siento, hijo. Pero así es la vida de un funcionario.

—¿Y por qué no puedes ser como el abuelo Felipe? —explotó Felipe con la crueldad involuntaria de la adolescencia—. Él fue alcalde. Se quedó en un lugar. Era importante.

El silencio que siguió fue tenso. Felipe se arrepintió inmediatamente, pero el orgullo le impidió retractarse.

Liborio entró y se sentó en la cama junto a su hijo.

—Tu abuelo tenía propiedades. Yo no pude mantenerlas. La crisis las destruyó. Así que soy funcionario. Y los funcionarios van donde los envían. Lo hago para que tengas seguridad, educación, oportunidades.

Felipe miró a su padre —ese hombre de treinta y nueve años con canas prematuras y ojos cansados— y sintió una punzada de culpa mezclada con frustración.

—Lo sé, papá. Es solo que...

—Lo sé —interrumpió Liborio suavemente—. Es difícil. Pero piensa en esto: has visto más de España que la mayoría verá en toda su vida. Eso es una educación también.

Esa noche, Felipe escuchó a sus padres hablar en el estudio.

—Está enojado conmigo —decía Liborio.

—Tiene catorce años —respondía Concha—. Está enojado con el mundo entero. Pasará.

—Le estoy dando una vida inestable...

—Le estás mostrando que un hombre hace lo que debe hacer por su familia —interrumpió Concha—. Esa es la lección más importante.

Felipe se alejó en silencio, sintiéndose peor que antes.

Valladolid, primavera de 1889 - La noche del milagro

Pero algo estaba a punto de cambiar la percepción que Felipe tenía de su padre para siempre.

Una noche, incapaz de dormir, Felipe salió de su cuarto y notó luz bajo la puerta del estudio. Eran casi las once. Curioso por naturaleza —siempre lo había sido— se acercó.

Su padre estaba rodeado de libros enormes de Derecho, tomando notas con letra pequeña y precisa. Había café frío en una taza. Sus ojos estaban rojos.

—¿Papá? —Felipe empujó la puerta—. ¿Qué haces?

Liborio levantó la vista, sorprendido.

—Felipe. Pensé que dormías.

—Son las once de la noche y estás estudiando. ¿Por qué?

Liborio vaciló, luego pareció decidir que su hijo merecía la verdad.

—Estoy terminando mi carrera de Derecho. La que abandoné hace veinte años cuando mi padre murió.

Felipe entró completamente al estudio, fascinado.

—¿Por qué la dejaste?

—Porque alguien tenía que hacerse cargo de la familia —Liborio se quitó los anteojos—. Tenía veinte años. Me faltaban solo cuatro asignaturas. Pero había que salvar las propiedades, cuidar de mi madre. Así que volví.

—¿Y ahora las estás terminando? ¿A los treinta y nueve años?

—Lo intento. Mis compañeros de clase tienen la mitad de mi edad. Pero necesito hacerlo. Necesito saber si puedo.

Felipe se sentó, mirando a su padre con ojos nuevos.

—¿No es... raro?

—Es muy raro —Liborio sonrió cansadamente—. Pero si no lo intento, pasaré el resto de mi vida preguntándome "¿y si...?" Y eso es peor que fracasar.

Algo hizo clic en la mente de Felipe. Su padre no era el funcionario aburrido que él había imaginado. Era un luchador. Era valiente.

—Eso es... increíble, papá.

Liborio pareció sorprendido.

—¿Lo crees?

—Claro. Es más fácil rendirse, decir que eres demasiado viejo. Pero tú estás aquí, estudiando después de trabajar todo el día. Eso es valentía.

Los ojos de Liborio se humedecieron ligeramente.

—Gracias, hijo. Eso... significa más de lo que imaginas.

Un Perrino no abandona.

Universidad de Valladolid, 1892-1899 - Los años de lucha

Dos años después de la graduación de su padre, Felipe se matriculó en Derecho. Era inevitable. Su padre era abogado. Su bisabuelo había sido escribano. El Derecho estaba en la sangre familiar.

Pero Felipe tenía un problema fundamental: no le gustaba estudiar.

No era que no fuera inteligente. Era que su cerebro funcionaba diferente. Donde otros podían sentarse durante horas leyendo códigos legales, Felipe sentía que se ahogaba. Su mente volaba hacia conversaciones interesantes, hacia gente, hacia experiencias.

El primer examen fue un desastre monumental.

Llegó a casa con un 2 sobre 10 en Derecho Romano.

—¿Qué pasó? —preguntó Liborio, aunque la cara de Felipe ya lo decía todo.

—Suspendí.

—¿Estudiaste?

Felipe quiso mentir. Pero algo en los ojos de su padre lo detuvo.

—Intenté estudiar. Pero es que... no puedo, papá. Leo una página y ya no recuerdo nada. Es tan aburrido.

Liborio suspiró.

—El Derecho no es entretenimiento, Felipe. Es disciplina.

—¡Pero tú aprobaste cuatro asignaturas en un año con tres notables! —explotó Felipe—. Yo no puedo ni con una.

—Yo tenía cuarenta años y mi vida dependía de ello. Tú tienes dieciocho y estás aquí porque crees que debes estar.

—Pensé que podría ser como tú —la voz de Felipe se quebró—. Pensé que te haría sentir orgulloso.

Liborio abrazó a su hijo.

—Ya estoy orgulloso. Pero no puedes vivir mi vida, Felipe. Tienes que vivir la tuya.

La Tuna: Encontrando su elemento (1893)

Todo cambió cuando Felipe descubrió la Tuna.

Un día escuchó música saliendo del patio de la facultad. Guitarras. Voces en armonía perfecta. Risas.

Hipnotizado, siguió el sonido.

En el patio, un grupo de estudiantes con capas negras y cintas de colores cantaban una jota. Uno tocaba la guitarra, otro la bandurria. Era magia pura.

Felipe se quedó paralizado.

Cuando terminaron, uno de los tunos —un muchacho alto con bigote impresionante— lo vio.

—¡Eh, novato! ¿Sabes cantar?

—Sí —respondió Felipe. Era verdad. Siempre había tenido buena voz.

—Entonces acércate. Vamos a ver si sirves.

Y así, casi por accidente, Felipe Perrino encontró su escenario.

La Tuna se convirtió en su vida. Ensayaban tres veces por semana. Tocaban en bodas, fiestas, serenatas. Recorrían Valladolid cantando bajo ventanas.

Y Felipe era... magnético.

Cuando cantaba, algo pasaba. La gente se detenía. Escuchaba. Sonreía. Felipe tenía ese don inexplicable de conectar, de hacer que cada persona se sintiera especial.

—Perrino —le decía Rodrigo, el líder— tienes estrella. Cuando cantas, brillas.

Y brillaba. Por primera vez, Felipe sentía que había encontrado algo que le salía natural, sin esfuerzo.

El problema era que todo ese tiempo en la Tuna era tiempo que no pasaba estudiando.

La conversación difícil (1897)

Cuatro años después, Felipe había aprobado exactamente ocho asignaturas de quince.

Liborio lo llamó al estudio.

—Siéntate.

Felipe se sentó, nervioso.

—He hablado con el decano. Tus progresos académicos son... preocupantes.

—Papá, puedo explicar...

—No necesito explicaciones. Necesito la verdad. ¿Quieres ser abogado?

Felipe abrió la boca. La cerró. La verdad era complicada.

—No lo sé.

—¿Qué quieres hacer?

Felipe miró por la ventana hacia el campanario de la universidad.

—Cuando estoy con la Tuna, cuando canto, cuando hablo con la gente después... me siento vivo. Me siento yo. Pero cuando estoy en clase, estudiando procedimientos judiciales... me siento como si me estuviera ahogando.

—Entonces deja la carrera.

Felipe lo miró, sorprendido.

—¿Qué?

—Si no quieres ser abogado, deja la carrera. No tiene sentido que sigas torturándote.

—Pero entonces habré fracasado. Habré demostrado que no soy capaz.

—O habrás demostrado que eres lo suficientemente inteligente para saber lo que no quieres.

Felipe negó con la cabeza vigorosamente.

—No. Los Perrino no abandonan. Tú me lo enseñaste. Voy a terminar esta carrera aunque me mate.

Liborio observó a su hijo durante un largo momento.

—Está bien. Entonces hagamos un trato. Puedes seguir en la Tuna. Pero también aprobarás al menos dos asignaturas por año. ¿Trato?

Felipe extendió su mano.

—Trato.

Fue entonces cuando Liborio dijo algo que Felipe nunca olvidaría:

—Hijo, no todos tenemos que ser brillantes. A veces solo tenemos que ser constantes.

1895-1899 - Los años de la Tuna

Los siguientes años fueron un equilibrio precario entre fracaso académico y éxito social.

Felipe aprobaba asignaturas a cuentagotas. Algunas en primera convocatoria, la mayoría en segunda o tercera. Sus notas eran mediocres.

Pero en la Tuna... en la Tuna era una estrella.

Se convirtió en solista principal. Su voz y su carisma natural atraían multitudes. Después de cada actuación, gente se acercaba específicamente a hablar con él.

—Tienes algo especial, Perrino —le decía Antonio, otro tuno—. La gente te quiere inmediatamente.

Era verdad. Felipe tenía ese don de la comunicación, de hacer que cada persona se sintiera como la más importante del mundo.

Era su superpoder. Solo que le tomaría años darse cuenta.

La graduación: Finalmente (1899)

Siete años después de empezar, Felipe Perrino de Blas obtuvo su título de Licenciado en Derecho.

Su nota final fue 5.2 sobre 10. Era, técnicamente, el peor expediente de su promoción.

Pero había terminado.

El día de la graduación, mientras se ponía la toga, Felipe se miró en el espejo. Tenía veinticuatro años. Sus notas eran muy justas.

Pero era abogado.

Cuando le llamaron por su nombre en la ceremonia, escuchó aplausos especialmente fuertes. Miró hacia la audiencia y vio a toda su tuna aplaudiendo de pie, gritando su nombre.

Sus padres estaban en primera fila. Concha lloraba. Liborio sonreía con orgullo genuino.

Después, Liborio lo abrazó.

—Lo lograste.

—Tardé casi siete años y apenas aprobé.

—Pero lo terminaste. Eso es lo que importa.

—No fui brillante como tú.

—No. Pero fuiste persistente. Y a veces eso vale más.

Arévalo, 1900-1907 - Descubriendo su don

Felipe volvió a Arévalo y aceptó un trabajo como Agente de Seguros del Banco Vitalicio.

Se instaló en una pequeña pensión cerca de la plaza. Era la primera vez que vivía completamente solo, lejos de sus padres que seguían en Valladolid. La libertad era estimulante pero también aterradora.

Su primer día como agente fue un desastre épico.

Llegó a la casa de un agricultor cerca de Arévalo, con su traje nuevo y su maletín de cuero.

—Buenos días —dijo nerviosamente—. Soy Felipe Perrino, del Banco Vitalicio. Quisiera hablarle sobre seguros de vida.

El agricultor, un hombre de unos cincuenta años con cara curtida por el sol, lo miró de arriba abajo.

—¿Seguros de vida? No necesito eso.

—Pero señor, si algo le pasara, su familia...

—Mi familia está bien. Tengo tierras. Adiós.

Y cerró la puerta.

Felipe intentó con cinco casas más ese día. Cinco puertas cerradas.

Volvió a su pensión al atardecer, derrotado. Se sentó en su pequeña habitación, mirando las paredes desnudas, sintiéndose completamente perdido.

No tenía a nadie con quien hablar. Sus padres estaban a dos horas de distancia en Valladolid. Sus amigos de la tuna se habían dispersado por España.

Por primera vez en su vida, Felipe estaba verdaderamente solo con su fracaso.

Esa noche escribió una carta a su madre que nunca envió:

"Querida madre: Hoy fue terrible. No vendí nada. La gente me cierra la puerta en la cara. Tal vez no sirvo para esto. Tal vez estudié Derecho siete años para terminar siendo un vendedor fracasado en Arévalo. No sé qué hacer."

Pero al releer la carta, algo en él se rebeló. Ese orgullo que siempre había tenido, esa necesidad de demostrar que podía lograr algo.

Rompió la carta.

"No," pensó. "Voy a intentarlo otra vez. Y otra. Hasta que funcione."

Arévalo, segunda semana - El descubrimiento

Al día siguiente, Felipe fue a su sexta casa con una estrategia completamente diferente.

Cuando el dueño abrió la puerta —un hombre de unos cuarenta años con ropa de trabajo— Felipe no mencionó seguros.

—Buenos días —dijo con una sonrisa genuina—. Estoy visitando las casas de la zona y... bueno, me preguntaba si podría recomendarme dónde conseguir agua fresca. He estado caminando toda la mañana.

El hombre, desarmado por la petición tan simple, le señaló el pozo.

—Allí. Sírvase.

—Gracias —Felipe fue al pozo, bebió—. Hace un calor tremendo hoy, ¿no?

—Agosto siempre es así.

—¿Usted trabaja la tierra?

Y así, sin presión, sin agenda oculta, Felipe simplemente... conversó. Preguntó por las cosechas, por la familia del hombre, por cómo estaba el negocio agrícola ese año.

Veinte minutos después, estaban sentados a la sombra de un árbol, compartiendo una jarra de agua.

—Debe ser difícil —comentó Felipe— Tener toda esa responsabilidad. La tierra, la familia.

—Es lo que hay —el hombre se encogió de hombros— Pero sí, a veces me preocupa. Si algo me pasara... mi mujer y los niños...

Felipe asintió comprensivamente.

—Mi padre siempre decía lo mismo. Es una carga pesada, ¿no? Saber que todo depende de ti.

—Exacto.

Hubo un silencio cómodo. Luego Felipe dijo, casi casualmente:

—Por eso trabajo para el Banco Vitalicio. Ayudamos a familias a protegerse... ya sabe, en caso de que pase algo. Pero imagino que usted ya tiene algo pensado.

—¿El Banco Vitalicio? —el hombre lo miró con interés— He oído hablar de eso. ¿Son esos que hacen seguros?

—Sí. Básicamente, pagas un poco cada mes, y si algo te pasa, tu familia recibe dinero para seguir adelante. Pero entiendo que no es para todos.

—¿Cuánto cuesta?

Felipe pasó la siguiente media hora explicando, pero no como vendedor. Como amigo. Como alguien que genuinamente quería ayudar.

Al final, el hombre dijo:

—Déjame hablarlo con mi mujer. Vuelve mañana.

Felipe volvió al día siguiente. El hombre compró un seguro de vida.

Fue su primera venta. Pero más importante: había descubierto su método.

Esa noche, en su pensión, Felipe se sintió diferente. Por primera vez desde que había llegado a Arévalo, sintió que tal vez —solo tal vez— había encontrado algo en lo que era bueno.

Arévalo, 1900-1907 - La transformación

Durante los siguientes siete años, Felipe desarrolló su técnica hasta convertirla en arte.

Nunca llegaba a una casa tratando de vender algo. Llegaba como vecino, como alguien interesado en conocer gente.

Preguntaba por los niños. Por las cosechas. Por la salud de los abuelos. Escuchaba —realmente escuchaba— cuando la gente hablaba.

Y cuando finalmente mencionaba los seguros, lo hacía como si fuera una idea de último momento.

"Por cierto, trabajo con el Banco Vitalicio. Si alguna vez te preocupa qué pasaría con tu familia si algo te sucediera, podríamos hablar."

Funcionaba magníficamente.

Porque Felipe había entendido algo fundamental: la gente no compra productos. Compra a personas en las que confía.

Y todo el mundo confiaba en Felipe.

Era imposible no confiar en él. Tenía esa calidez genuina, esa forma de hacer que cada persona se sintiera especial. Recordaba detalles pequeños —que la hija de alguien se iba a casar, que otro estaba preocupado por la vaca enferma— y preguntaba por ellos la próxima vez que se veían.

En 1903, Felipe era uno de los agentes más exitosos del Banco Vitalicio en Castilla.

Pero había algo que lo inquietaba. Visitaba a sus padres en Valladolid cada mes o dos, y veía cómo su padre —ahora funcionario establecido— tenía seguridad, una pensión garantizada.

Felipe ganaba bien, pero todo dependía de seguir vendiendo. Si algo pasaba, si el Vitalicio decidía prescindir de él, no tenía nada.

Necesitaba un respaldo.

1907 - Las oposiciones y el regreso a Valladolid

En 1907, con treinta y tres años, Felipe tomó una decisión estratégica: se presentó a las oposiciones para funcionario de Hacienda.

Estudió durante meses mientras seguía trabajando. Esta vez, a diferencia de sus días universitarios, estudió con propósito. No por demostrar nada a nadie, sino porque lo necesitaba.

Aprobó.

Fue nombrado Oficial de 5ª clase con destino en Valladolid.

Volvía a Valladolid después de siete años. La ciudad donde había estudiado, donde había sido tuno, donde había descubierto quién era realmente.

Pero ahora volvía como adulto. Como profesional. Con dos trabajos: funcionario de día, agente de seguros por las tardes y fines de semana.

Se instaló con sus padres. Liborio, ahora mayor, estaba orgulloso de ver a su hijo establecerse finalmente.

—Dos trabajos —comentó una noche durante la cena— Es agotador, pero es inteligente. Seguridad y oportunidad.

—Aprendí de ti, papá —sonrió Felipe.

Valladolid, invierno de 1908 - El encuentro que cambiaría todo

Un día de diciembre de 1908, Felipe visitó a un tío lejano —Miguel Morera, primo segundo de su madre— en Valladolid. La visita era de cortesía familiar.

—Hay alguien a quien deberías conocer —le dijo Miguel—. Mi sobrina Teresa Morera. Quedó huérfana hace solo unos meses. Sus padres murieron con poco tiempo de diferencia. La hemos acogido aquí junto con sus hermanas Dolores y María.

—Lo siento mucho por ella —dijo Felipe sinceramente.

—Tiene veinte años. Es una situación difícil. Ven, te la presento.

Entraron al salón y Felipe la vio.

Teresa Morera Macías estaba sentada junto a la ventana, cosiendo. Tenía el cabello castaño recogido en un moño simple, rostro sereno pero con una firmeza en la mandíbula que hablaba de determinación. Vestía de luto, naturalmente, pero había algo en su postura que no era de derrota sino de... resistencia.

Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, Felipe sintió algo que nunca había sentido antes.

No fue un flechazo romántico. Fue reconocimiento. Como si viera en ella algo familiar, algo que entendía sin necesidad de palabras.

—Felipe —dijo Miguel—. Te presento a Teresa. Es, técnicamente, prima tuya también. Teresa, este es Felipe, hijo de Concha.

—Primos —dijo Teresa con voz clara—. Así que somos familia.

—Parece que sí —respondió Felipe, sorprendido de lo natural que se sentía su sonrisa.

Esa tarde conversaron mientras Miguel atendía otros asuntos. Felipe esperaba encontrar a una joven destrozada por el duelo. En cambio, encontró a alguien con una fortaleza tranquila que lo impresionó profundamente.

—Siento lo de tus padres —dijo Felipe.

—Gracias. Fue... rápido. Mi madre primero, luego mi padre. Como si no pudiera vivir sin ella.

—¿Y tú? ¿Cómo estás?

Teresa lo miró directamente, evaluándolo.

—Sobreviviendo junto a mis hermanas. Aprendiendo a depender de la caridad de mi tío, lo cual es humillante pero necesario. Intentando decidir qué hacer con mi vida ahora que todo lo que conocía ha desaparecido.

Felipe quedó impactado por su honestidad brutal. La mayoría de las mujeres en su situación habrían llorado delicadamente o habrían dicho que "estaban bien con la ayuda de Dios". Teresa era diferente.

—Eso es... increíblemente difícil.

—Lo es. Pero quejarse no cambia nada —Teresa volvió a su costura—. Así que coso, ayudo en la casa, trato de no ser una carga. Y espero que eventualmente encuentre algún propósito.

—¿Y a qué te dedicabas antes?

—¿Antes? —una sonrisa amarga— Era hija. Esa era mi función. Ahora tengo que descubrir quién soy cuando nadie me necesita para ese papel.

Felipe se quedó conversando dos horas. Cuando finalmente se despidió, sabía que volvería.

Valladolid, 1908-1909 - El cortejo

Los siguientes meses, Felipe encontró razones para visitar a su tío Miguel con frecuencia. Siempre terminaba conversando con Teresa.

No era un cortejo tradicional. No había serenatas ni flores ni poesía. Era algo más profundo: dos personas conociéndose realmente.

Teresa estaba sanando de su pérdida. Felipe estaba equilibrando dos trabajos y descubriendo cómo ser adulto. Pero gradualmente, algo creció entre ellos.

Una conversación a la vez. Una tarde a la vez. Una revelación a la vez.

—¿Sabes qué es lo mejor de hablar contigo? —preguntó Felipe una tarde de primavera mientras paseaban por el Pisuerga.

—¿Qué?

—Que eres honesta. Completamente honesta. No finges estar bien cuando no lo estás. No pretendes ser alguien que no eres.

Teresa lo miró.

—La mayoría de la gente encuentra mi honestidad incómoda.

—Yo la encuentro refrescante.

—¿Y tú? —preguntó Teresa— ¿Eres siempre tan... encantador con todo el mundo?

Felipe se rió.

—Sí y no. Con la mayoría de la gente, hay una parte de mí que está actuando. Siendo el Felipe simpático, el vendedor carismático. Pero contigo... no sé. Puedo simplemente ser.

—Yo siento lo mismo. Desde que mis padres murieron, todos me ven como "la pobre huérfana". Me tratan con lástima o con condescendencia. Pero tú me ves como persona.

—Eres mucho más que tus pérdidas.

—Y tú eres mucho más que tu encanto —sonrió ella.

Fue en ese momento cuando Felipe supo que quería casarse con ella.

La propuesta (verano de 1909)

En julio de 1909, durante otro paseo por el río, Felipe tomó la mano de Teresa.

—Tengo que preguntarte algo.

Ella se detuvo, expectante.

—Teresa Morera Macías. Sé que solo nos conocemos desde hace unos meses. Sé que somos primos lejanos. Sé que la gente podría hablar. Pero... ¿te casarías conmigo?

Teresa no respondió inmediatamente. Lo estudió con esos ojos que parecían ver todo.

—¿Me estás pidiendo matrimonio porque me amas o porque sientes lástima por la huérfana pobre?

Felipe sostuvo su mirada.

—Te lo voy a decir honestamente. Sí, siento compasión por lo que has pasado. Pero eso no es por qué quiero casarme contigo. Quiero casarme contigo porque cuando hablo contigo, siento que finalmente encontré a alguien que me entiende. Porque eres directa y honesta y no juegas juegos. Porque creo que podríamos construir algo bueno juntos.

—¿Me amas?

—Sí. Pero no del modo en que lo describen las canciones de la tuna. Te amo del modo en que amas a alguien que te hace ser mejor persona. Alguien con quien quieres despertar cada día.

Teresa permaneció en silencio durante un largo momento.

—Mi respuesta es sí. Pero con una condición.

—¿Cuál?

—Que nunca me trates como si fuera frágil. No necesito que me protejas de la verdad o de la realidad. Necesito un compañero, no un salvador.

—Trato hecho —sonrió Felipe.

Se besaron por primera vez bajo los sauces del Pisuerga, dos personas que habían encontrado en el otro algo que ni siquiera sabían que estaban buscando.

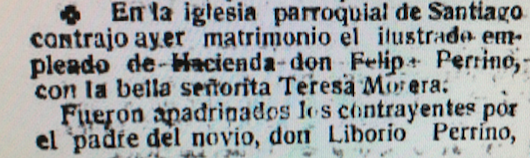

Valladolid, 2 de septiembre de 1909 - Una boda, un eco

Se casaron en Valladolid el 2 de septiembre de 1909 en la iglesia de Santiago Apóstol.

Felipe tenía treinta y cinco años. Teresa veintiuno.

Durante la ceremonia, alguien susurró:

—Es curioso. Se llaman exactamente como sus abuelos: Felipe Perrino y Teresa Morera.

Era verdad. Los nombres habían dado la vuelta completa en dos generaciones. Como si la historia tuviera una simetría, un patrón que se repetía.

Teresa descendía de Miguel Morera, el hermano de Agustín que había acogido a los cinco huérfanos Morera después del desastre de 1818. Así que las familias Perrino y Morera se unían otra vez, reforzando conexiones que ya existían desde hacía dos generaciones.

Durante el brindis, Felipe dijo:

—Hace un año, Teresa era una huérfana. Yo era un vendedor de seguros con dos trabajos tratando de demostrar que podía lograr algo. Nos conocimos casi por accidente, por ser primos lejanos. Y descubrimos que a veces la familia que eliges es tan importante como la familia en la que naces.

Teresa añadió:

—Felipe me vio cuando me sentía invisible. Me trató como igual cuando todos los demás me trataban con lástima. Me ofreció no un rescate, sino una sociedad. Y eso —lo miró directamente— vale más que cualquier cuento de hadas.

Liborio, observando desde su mesa, le susurró a Concha:

—Son buenos el uno para el otro.

—Son honestos el uno con el otro —corrigió Concha—. Que es mejor.

1909-1910 - Construyendo una vida juntos

Felipe y Teresa se instalaron en Valladolid en un piso cerca del centro, en la calle de la Pasión nº 10, al lado de la Plaza Mayor. Felipe continuaba su doble vida: funcionario de Hacienda de día, agente del Banco Vitalicio por las tardes y fines de semana.

Era agotador, pero Teresa lo entendía.

—Estás construyendo seguridad —le decía cuando Felipe llegaba a casa exhausto—. Dos ingresos. Dos respaldos. Es inteligente.

—Es agotador.

—Lo sé. Pero es temporal. Algún día podrás elegir.

Y tenía razón. Teresa tenía esa capacidad de ver claramente lo que otros no veían.

Manejaba las finanzas del hogar con mano de hierro. Ahorraba cada peseta que podía. Planeaba para el futuro.

—Algún día querremos tener hijos —decía—. Y necesitaremos estar preparados.

Los hijos y la primera pérdida (1910-1924)

En 1910 nació su primera hija: María Teresa I.

Felipe la sostuvo con manos temblorosas, aterrorizado de dejarla caer.

—Es tan pequeña.

—No la rompas —sonrió Teresa desde la cama, exhausta pero radiante.

—¿Cómo voy a ser padre? Ni siquiera pude terminar la universidad en tiempo normal.

—Lo harás como haces todo lo demás —dijo Teresa—. Improvisando y eventualmente descubriendo que eres mejor de lo que pensabas.

Y tenía razón.

Felipe resultó ser un padre extraordinario. No del modo tradicional —no era disciplinado ni estricto— pero era presente. Le contaba historias absurdas. La hacía reír.

Pero María Teresa murió a los nueve meses. Fue la primera gran pérdida del matrimonio.

Teresa lloró en silencio, con esa contención que guarda el dolor muy adentro. Felipe, acostumbrado a expresar todo dramáticamente, no sabía cómo ayudarla.

Una noche la encontró en la habitación vacía del bebé.

—Teresa...

—Estoy bien —dijo ella, pero su voz se quebró.

Felipe la abrazó y por primera vez en su vida, no dijo nada. Solo estuvo presente. Y Teresa se permitió llorar contra su pecho.

—Tendremos más hijos —susurró él finalmente.

—Lo sé. Pero eso no hace que esto duela menos.

—No. No lo hace.

Tuvieron más hijos: Felipe Jesús (1912), María Teresa II (1914, nombrada en honor de su hermana fallecida), María del Carmen (1918) y José Luis (1924, el pequeño, que se llevaba 12 años con el mayor).

La familia veraneaba todos los años en Viana de Cega, pueblo de 2.000 habitantes rodeado de pinares a 15 km de Valladolid.

1919-1920 - El ascenso y la decisión

En 1919, con cuarenta y cinco años, Felipe fue nombrado Inspector del Banco Vitalicio para la provincia de Valladolid.

Era un ascenso importante. Ya no solo vendía; supervisaba a otros agentes, manejaba cuentas grandes, diseñaba estrategias.

Y descubrió que era brillante en esto.

Una tarde de 1920, estaba entrenando a un joven agente llamado Tomás que había tenido un mes desastroso sin hacer ni una sola venta.

—No lo entiendo, Don Felipe —decía Tomás con frustración— Hago todo lo que me enseñaron. Explico el producto, menciono los beneficios. ¿Por qué nadie compra?

Felipe sonrió. Había estado esperando esta pregunta.

—Tomás, ¿puedo contarte un secreto?

—Por supuesto.

—Durante años, pensé que era un fracaso. Fui el peor estudiante de mi promoción de Derecho. Tardé siete años en terminar. Mis padres probablemente pensaban que nunca llegaría a nada.

Tomás lo miraba confundido, sin entender qué tenía que ver eso con vender seguros.

—Pero cuando empecé a vender seguros —continuó Felipe— descubrí algo. Descubrí que todo ese tiempo que pasé siendo social, conectando con gente, haciendo amigos... eso no era una distracción. Era mi verdadero talento.

—¿Y?

—Y tú estás cometiendo el mismo error que yo cometí al principio. Estás tratando de ser el vendedor perfecto en lugar de ser tú mismo. Dime, ¿qué te gusta hacer?

—Bueno... me gusta cocinar. Mi familia tiene un restaurante pequeño.

—Perfecto —Felipe se inclinó hacia adelante— La próxima vez que visites a un cliente potencial, no hables de seguros. Habla de comida. Pregúntales qué les gusta cocinar. Comparte recetas. Haz que confíen en ti como persona. Y cuando finalmente menciones los seguros, será natural. Porque ya no serás un vendedor. Serás un amigo que casualmente trabaja en seguros.

Los ojos de Tomás se iluminaron.

—¿Eso funciona?

—Tomás, he vendido miles de seguros en mi vida. Y te puedo asegurar que nunca, ni una sola vez, he "vendido" un seguro. La gente me los compra porque confían en mí. No en el producto. En mí.

Tomás salió de esa reunión transformado. Un mes después, había vendido cinco seguros.

Estas pequeñas victorias —ver a otros agentes florecer bajo su mentoría— le daban a Felipe más satisfacción que cualquier venta personal.

Y en 1920 tomó una decisión arriesgada: dejó Hacienda para dedicarse completamente al Vitalicio.

Teresa estaba nerviosa pero lo apoyó.

—¿Estás seguro?

—El sueldo como Inspector es mucho mejor. Y finalmente puedo hacer solo lo que amo: trabajar con gente.

—Pero perdemos la seguridad del puesto de funcionario.

—Lo sé. Pero Teresa, tengo cuarenta y seis años. Si no me arriesgo ahora, ¿cuándo?

Ella tomó su mano.

—Entonces hazlo. Pero si algo sale mal, prométeme que buscaremos otra solución.

—Te lo prometo.

1921 - El accidente

En junio de 1921, Felipe tuvo un accidente viajando por trabajo. Los periódicos lo reportaron. Fue serio.

Sobrevivió sin heridas permanentes, pero fue un susto tremendo.

Esa noche en el hospital, con Teresa a su lado, Felipe dijo:

—Casi muero hoy.

—Pero no moriste —Teresa apretó su mano con fuerza.

—Pero podría haberlo hecho. Y pensé... he pasado tanto tiempo trabajando, viajando, ausente. ¿Para qué?

—Para darnos seguridad. Una buena vida.

—Pero ¿es buena vida si nunca estoy presente para vivirla? Teresa, nuestros hijos están creciendo y yo apenas los veo. Felipe tiene ya nueve años y María Teresa siete. Y yo estoy siempre viajando.

Teresa lo observó con esos ojos que siempre veían tan claramente.

—¿Qué quieres hacer?

—Quiero encontrar un equilibrio. Trabajar, sí. Pero también vivir. Estar presente.

—Entonces lo haremos —dijo Teresa simplemente—. Juntos. Como siempre.

1930 - La decisión estratégica

En 1930, con cincuenta y seis años, Felipe tomó una decisión que sorprendió a muchos: solicitó el reingreso en Hacienda.

Teresa estaba confundida.

—¿Por qué? Te va muy bien como Inspector.

—Estoy pensando en la jubilación —explicó Felipe—. El Vitalicio paga bien ahora, pero su plan de pensiones no es generoso. Si reingreso en Hacienda y trabajo otros diez o quince años, me jubilaré con dos pensiones: una del Estado y otra del Vitalicio.

Teresa miró los números que Felipe había calculado meticulosamente.

—Pero eso significa menos dinero ahora.

—Significa seguridad después. Teresa, tengo cincuenta y seis años. Con suerte, viviré hasta los setenta y tantos. Eso son veinte, veinticinco años de jubilación. No quiero pasar esos años preocupándome por dinero.

Teresa lo miró con admiración.

—Eres más inteligente de lo que la gente cree.

—Soy práctico. Lo aprendí de ti.

Felipe fue aceptado de vuelta en Hacienda como Oficial de 3ª en Cádiz.

Era un descenso salarial significativo. Pero Felipe estaba jugando a largo plazo.

Cádiz, 1930-1934 - La adaptación

Mudarse a Cádiz a los cincuenta y seis años con toda la familia fue duro: Felipe con 18 años, María Teresa con 16, María del Carmen con 12 y José Luis con 6 años. También se fue con ellos Dolores, la hermana de Teresa. La otra hermana, María, ya había fallecido.

Felipe había pasado toda su vida en Castilla. Cádiz era... diferente. El calor. El mar. El acento. Todo era extraño.

Pero Felipe siendo Felipe, en seis meses tenía amigos por toda la ciudad.

Una tarde, mientras cenaban en un pequeño restaurante junto al mar, Teresa observaba a su marido conversando animadamente con el camarero sobre las mejores playas de la zona.

—¿Cómo lo haces? —preguntó cuando se quedaron solos.

—¿Hacer qué?

—Adaptarte tan fácilmente. Llevamos aquí solo seis meses y ya conoces a la mitad de la ciudad.

Felipe se encogió de hombros.

—La gente es gente, Teresa. No importa dónde estés. Si escuchas genuinamente, si te importan de verdad, conectas. Es así de simple.

—No es simple para la mayoría de las personas.

—Tal vez porque la mayoría de las personas están demasiado ocupadas tratando de impresionar a otros en lugar de simplemente... ser.

El aprendiz de maestro

Un día Felipe, su hijo mayor se reunió con sus padres.

—Papá, Mamá, quiero ser maestro. Siento que mi vocación es enseñar a otros.

—Hijo, nos parece muy bien. Serás funcionario como tu padre y tu abuelo.

La II República apostó muy fuerte por mejorar la educación pública, por lo que construyó 15.000 escuelas de primaria, convocando miles de plazas de maestro en todo el país. Felipe, que había obtenido el título de Maestro de 1ª enseñanza en Cádiz, se presentó a las pruebas en esa ciudad y consiguió sacar el número uno, adjudicándose una plaza.

Y es allí en Cádiz donde José Luis, el hijo pequeño, hizo su primera comunión.

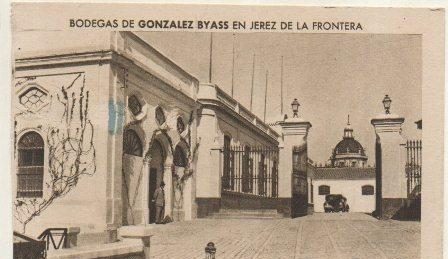

1934 - Jerez: La ciudad del vino

En 1934, Felipe fue trasladado a la Delegación de Hacienda de Jerez de la Frontera. Felipe, el hijo mayor se quedó trabajando en Cádiz.

Jerez. La ciudad del vino. El corazón de las bodegas españolas.

La familia alquiló una casa en la Plaza San Juan nº 2.

El primer día en Jerez, Felipe y Teresa pasearon por el centro. El aroma del vino estaba en todas partes —dulce, penetrante, omnipresente.

Pasaron frente a las bodegas de González Byass. Las paredes enormes, los edificios que parecían palacios.

—Impresionante —comentó Teresa.

—Todo aquí gira alrededor del vino —observó Felipe— Es casi... reverencial. Como si el vino fuera una religión.

Una mujer mayor que pasaba los escuchó y se rió.

—Aquí lo es, hijo. El vino es lo que somos. Sin vino, Jerez no existiría.

Felipe sonrió educadamente, pero más tarde le dijo a Teresa:

—Me alegro de trabajar en Hacienda. No creo que pudiera trabajar en ese mundo. Hay algo en el negocio del vino que me parece... no sé. Demasiado intenso. Demasiado social en el mal sentido. Todo ese beber constante, todo ese tener que fingir entusiasmo por cada bota.

—Pues a mí me parece que te encantaría —bromeó Teresa— Eres social, encantador...

—Soy social cuando es genuino —corrigió Felipe— Pero tener que beber con clientes, fingir pasión por cada vino... eso no es ser social. Es actuar. Y yo dejé de actuar hace mucho tiempo.

Teresa lo besó en la mejilla.

—Por eso te amo. Porque sabes quién eres y qué no eres.

Lo que ninguno de ellos sabía entonces era que décadas después, su hijo menor José Luis trabajaría precisamente en esas bodegas González Byass que ahora miraban con curiosidad pero sin interés.

La vida tiene esas ironías.

1942 - El ascenso tardío

En 1942, con sesenta y ocho años y después de décadas de servicio, Felipe fue finalmente ascendido a Auxiliar Mayor de 2ª clase.

Era un ascenso tardío. Casi insultantemente tardío. Pero era algo.

Esa noche, celebraron con una cena modesta.

—Auxiliar Mayor —brindó Teresa— Suena importante.

—Llega solo treinta años tarde —dijo Felipe con ironía— Pero mejor tarde que nunca, supongo.

—¿Te arrepientes? —preguntó Teresa— De volver a Hacienda, quiero decir. Podrías haber seguido con el Vitalicio, ganando más dinero, haciendo algo que amabas.

Felipe consideró la pregunta seriamente.

—No. Porque hice esto por nosotros. Por nuestro futuro. Y eso importa más que mi satisfacción laboral diaria.

—Eres un buen hombre, Felipe Perrino.

—Soy un hombre práctico que aprendió de una mujer muy sabia a pensar a largo plazo.

1944-1955 - Los años dorados

Felipe se jubiló en 1944 con setenta años.

Los once años de jubilación de Felipe fueron, paradójicamente, algunos de los mejores de su vida.

Sin la presión del trabajo, pudo finalmente ser completamente él mismo.

Pasaba las tardes en cafés, conversando con cualquiera que quisiera escuchar. Se hizo famoso en el por sus historias —sobre la tuna, sobre sus días vendiendo seguros, sobre los clientes extraños que había conocido.

La gente lo buscaba. No porque fuera importante o rico o poderoso. Sino porque era interesante. Porque escuchaba. Porque se interesaba genuinamente.

1954 - La conversación final

Un año antes de su muerte, Felipe y Teresa estaban sentados en una terraza una tarde de otoño.

Felipe tenía ochenta años. Teresa setenta y dos. Habían estado casados cuarenta y cinco años.

—¿Recuerdas cuando nos conocimos? —preguntó Felipe de repente.

—En casa de mi tío Miguel. Me acababa de quedar huérfana. Tú venías de visita familiar.

—Pensé que serías frágil, devastada. Y en cambio encontré a alguien con más fortaleza que yo.

—Tú me viste como persona cuando todos me veían como víctima.

—Y tú me viste como yo era, sin pretensiones.

Teresa sintió lágrimas en sus ojos.

—¿Por qué tan sentimental hoy?

—Porque tengo ochenta años, Teresa. Y soy realista. No me queda mucho tiempo.

—No digas eso.

—Es verdad. Y está bien. He vivido una buena vida. Una vida larga. Pero hay algo que necesito que sepas.

—¿Qué?

Felipe tomó su mano.

—Durante años, me comparé con mi padre, mi abuelo, todos los Perrinos que vinieron antes. Y siempre me quedé corto. Nunca fui el héroe. Nunca fui el brillante académico. Nunca fui el político poderoso.

—Felipe...

—Déjame terminar. Lo que quiero decirte es que al final de mi vida, me doy cuenta de que eso no importa. Porque tuve algo que ninguno de ellos tuvo: una vida equilibrada. Éxito profesional sin sacrificar a mi familia. Dinero suficiente sin obsesionarme con la riqueza. Respeto sin necesidad de poder. Y sobre todo... amor real. Amor honesto. Contigo.

Teresa estaba llorando abiertamente ahora.

—Tuviste más que equilibrio. Tuviste sabiduría. Supiste lo que importaba realmente.

—Aprendí de ti —dijo Felipe— Tú me enseñaste que no tenía que ser extraordinario. Solo tenía que ser bueno. Y constante. Y honesto.

—Y lo fuiste. Todo eso y más.

Se quedaron en silencio, tomados de la mano, viendo el sol ponerse sobre Jerez.

29 de marzo de 1955 - El final tranquilo

Felipe Perrino de Blas murió el 29 de marzo de 1955, de insuficiencia renal. Tenía ochenta y un años.

No fue una muerte dramática. No hubo últimas palabras memorables. Simplemente se quedó dormido una tarde y no despertó.

Teresa estaba a su lado, sosteniendo su mano. En los últimos momentos, vio una pequeña sonrisa en sus labios.

"Está bien," pensó ella. "Está en paz."

Su funeral fue pequeño pero increíblemente concurrido. Gente que Felipe había conocido durante todos esos años —compañeros de Hacienda, vecinos, amigos de café.

Su hijo José Luis fue el encargado de decir unas palabras en honor a su padre, con lágrimas en los ojos:

—Mi padre fue un gran hombre. Me enseñó que no tienes que ser extraordinario para tener una vida extraordinaria. Solo tienes que ser honesto, trabajador, y tratar a la gente con respeto.

—Y sobre todo, me enseñó que el éxito no es lo que logras en tu trabajo. Es lo que construyes en tu vida. Y papá construyó una vida hermosa.

Después del funeral, Teresa se quedó sola junto a la tumba.

—Lo lograste —susurró— Viviste exactamente como querías.

Epílogo del Capítulo 10: El valor de ser auténtico

Felipe Perrino de Blas pasó la primera mitad de su vida sintiéndose inadecuado, comparándose constantemente con los gigantes que vinieron antes.

Tardó años en ver su don para conectar con personas no como distracción sino como talento real.

Teresa fue su ancla. Lo equilibró cuando dudaba de sí mismo. Y le enseñó que no necesitaba brillar como los demás esperaban. Solo necesitaba brillar en su propia forma.

Al final, Felipe descubrió algo que pocos descubren: que el verdadero éxito no es ser mejor que otros. Es ser mejor que quien eras ayer. Es encontrar tu propia voz, tu propio camino, tu propia forma de brillar.

No fue el héroe que su bisabuelo fue. No fue el abogado que su padre fue. No fue el político que su abuelo fue.

Fue simplemente Felipe. Y eso, finalmente, fue más que suficiente.

Teresa Morera Macías le sobrevivió seis años, muriendo el 29 de julio de 1961 con setenta y nueve años, víctima de una atrofia de hígado.

Están enterrados juntos en Jerez de la Frontera, lejos de Arévalo donde todo comenzó.

Pero su legado no está en alcaldías o títulos académicos. Está en los cientos de familias que pudieron sobrevivir gracias a los seguros que vendió. En los agentes jóvenes que entrenó. En sus hijos y nietos que aprendieron que está bien no ser perfecto.

Y en la simple pero profunda verdad que vivió: Ser auténtico vale más que ser extraordinario.

Las tres sangres —siciliana, catalana, castellana— fluyeron a través de Felipe y Teresa, y fueron transmitidas a la siguiente generación:

Felipe Jesús Perrino, el hermano mayor, fue militar pero nunca abandonó su vocación por enseñar, llegando a ser profesor en la Academia de Artillería de Segovia. Allí coincidió con nuestro abuelo José María Guimaraens Caruncho. Esta es su hoja de servicios.

María Teresa consiguió una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de Jerez.

María del Carmen se preparó unas oposiciones a Correos, para las que tuvo que aprenderse de memoria la provincia correspondiente a los 2.000 principales municipios de España, y las aprobó. La plaza que le adjudican es en Huelva, donde se trasladó. Sin embargo no se adaptó bien, por lo que regresó a Jerez a trabajar en el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA).