EL COLECCIONISTA DE MUNDOS

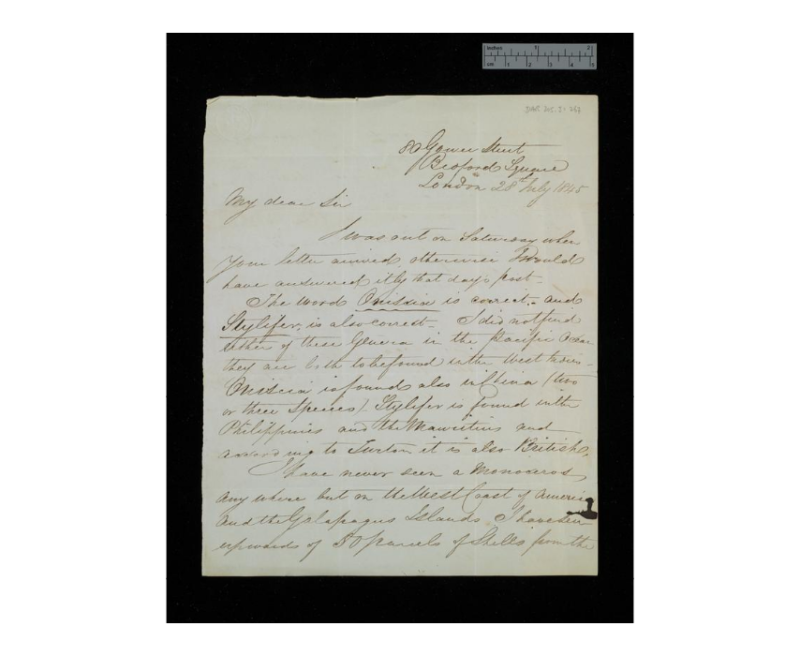

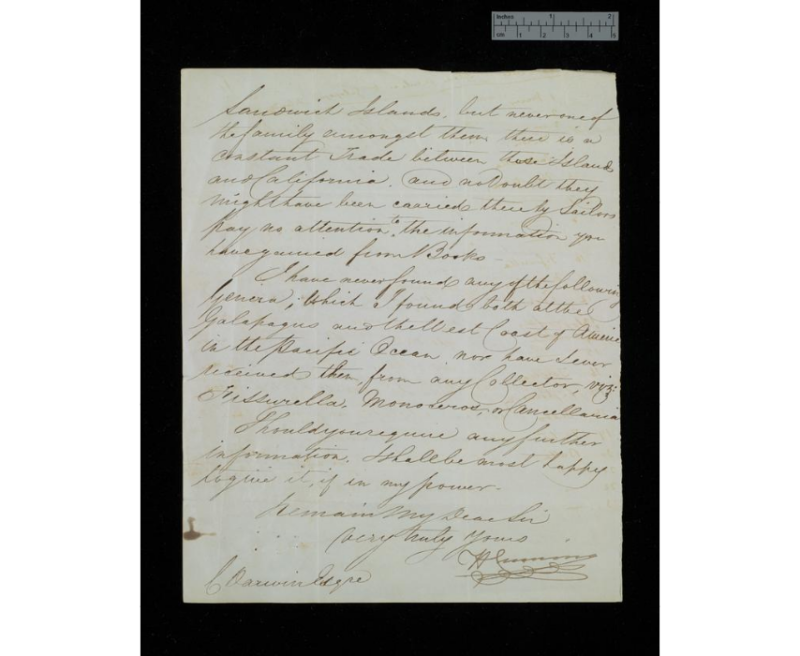

La fantástica vida del naturalista Hugh Cuming, apodado el Príncipe de los recolectores, abuelo de Virginia Stevenson. Sus viajes por el Pacífico. Su investigación en las Islas Galápagos antes que Darwin, y la relación entre los dos. (50 páginas)

- PRÓLOGO: Las Galápagos, 1829

- Capítulo 1: El niño de las conchas

- Capítulo 2: El otro lado del mundo

- Capítulo 3: El Discoverer

- Capítulo 4: Los gigantes de piedra

- Capítulo 5: El paraíso de Tahití

- Capítulo 6: La tormenta

- Capítulo 7: Las islas del diablo

- Capítulo 8: El regreso

- Capítulo 9: Gower Street

- Capítulo 10: El cazador de orquídeas

- Capítulo 11: El señor Darwin

- Capítulo 12: El museo de Gower Street

- Capítulo 13: El ocaso

- Capítulo 14: El legado

- FIN

PRÓLOGO: Las Galápagos, 1829

El capitán Grimwood fue el primero en ver las iguanas. Cientos de ellas, quizás miles, amontonadas sobre las rocas negras como una pesadilla de escamas y garras. Algunas se lanzaban al agua y nadaban con movimientos serpenteantes que helaban la sangre. Otras permanecían inmóviles, con sus crestas dorsales recortadas contra el cielo, mirando al Discoverer con ojos que parecían de otro tiempo.

—Señor Cuming —llamó desde cubierta—, creo que ha encontrado usted las puertas del infierno.

Hugh Cuming subió de la bodega, donde llevaba horas clasificando los especímenes recogidos en la costa ecuatoriana. Tenía las manos manchadas de tinta y sal, y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero cuando vio aquella isla, todo el cansancio desapareció.

Era un paisaje que no pertenecía a este mundo. Volcanes negros se alzaban contra un cielo de un azul hiriente. La costa no era arena sino lava solidificada, retorcida en formas que parecían haber brotado del fondo de la tierra hacía apenas un instante. Y sobre aquella lava, las iguanas. Dragones en miniatura, inmóviles como estatuas, indiferentes al barco que se aproximaba.

—¿Qué clase de lugar es este? —murmuró el contramaestre, persignándose.

Hugh no respondió. Estaba demasiado ocupado mirando. En treinta y ocho años de vida había visto muchas cosas extrañas: los moáis de Isla de Pascua mirando al infinito, los arrecifes de coral de Tahití ardiendo de color bajo el agua, las selvas de Chiloé donde los árboles crecían sobre otros árboles en una maraña imposible de desenredar. Pero nada lo había preparado para esto.

Las islas Galápagos. Los mapas españoles las llamaban Islas Encantadas, porque las corrientes las hacían aparecer y desaparecer como espejismos. Los balleneros las usaban como despensa, llevándose las tortugas gigantes que podían sobrevivir meses en las bodegas sin comida ni agua. Nadie las había estudiado. Nadie se había detenido a preguntar por qué las criaturas que vivían en ellas no se parecían a ninguna otra del mundo.

Hugh sería el primero.

Esa noche, mientras el Discoverer fondeaba en una bahía de aguas tranquilas, Hugh escribió en su diario:

"Hemos llegado a un lugar que parece anterior a la Creación, o posterior a ella. Las criaturas aquí no temen al hombre porque nunca han conocido al hombre. Puedo acercarme a los pájaros y tocarlos con la mano. Las iguanas me miran pasar con la misma indiferencia con que mirarían una roca. ¿Qué significa esto? ¿Por qué en estas islas, tan cercanas entre sí, cada una parece tener sus propias especies? He recogido pinzones de tres islas diferentes, y juraría que son tres pájaros distintos. ¿Es posible que Dios haya creado una especie para cada isla?"

Cerró el diario sin saber que acababa de formular la pregunta que cambiaría la historia de la ciencia. Tampoco sabía que seis años después, un joven naturalista llamado Charles Darwin llegaría a estas mismas islas, recogería los mismos pinzones, se haría las mismas preguntas. Y que el mundo recordaría a Darwin para siempre, mientras que a Hugh Cuming lo olvidaría casi por completo.

El hombre al que llamaron el Príncipe de los Recolectores.

El abuelo de Virginia Stevenson, la mujer de ojos verdes y pelo de fuego que un día se casaría con Vasco José Guimaraens y traería sangre inglesa a una familia de portugueses y gallegos.

Esta es su historia.

Capítulo 1: El niño de las conchas

Hugh Cuming nació el día de San Valentín de 1791, en una casa pequeña de Washbrook, un caserío perdido en los acantilados de Devon. Su madre, Mary, siempre dijo que ese nacimiento en el día de los enamorados era una señal: su hijo estaba destinado a amar algo con locura. No imaginaba que ese amor no sería una mujer, sino el mar y todo lo que el mar escondía.

Devon era tierra de pescadores y de viento. Las casas se aferraban a los riscos como lapas, y los niños aprendían a caminar sobre rocas resbaladizas antes que sobre tierra firme. Hugh fue uno de esos niños. Desde que tuvo edad para escaparse de la vigilancia de su madre, bajaba a las pozas que la marea dejaba entre las rocas, esos pequeños universos donde la vida se concentraba en formas imposibles.

Su padre, Richard Cuming, era un hombre de pocas palabras y menos dinero. Trabajaba en lo que hubiera: reparando barcas, cargando redes, a veces ayudando en la herrería del pueblo. Nunca entendió la fascinación de su hijo por las conchas. Las miraba con desconfianza, como si sospechara que aquella afición no llevaría a nada bueno.

—¿Para qué sirven? —le preguntó una vez, viendo a Hugh ordenar sus tesoros sobre la mesa de la cocina.

Hugh, que tendría entonces siete u ocho años, no supo qué responder. No servían para nada. Ese era precisamente el misterio. Eran hermosas sin motivo, complicadas sin necesidad, perfectas sin propósito. Y sin embargo, alguien las había hecho así.

La casa de los Cuming tenía tres habitaciones y un solo libro: una Biblia heredada de la abuela materna. Hugh aprendió a leer en ella, deletreando los nombres imposibles del Génesis, pero las palabras que más le interesaban no estaban en ningún versículo. Eran los nombres que los pescadores daban a las criaturas del mar, nombres que cambiaban de cala en cala, de familia en familia, como si cada animal tuviera tantas identidades como personas lo conocían.

Tenía dos hermanos, ambos mayores, ambos cortados con el mismo patrón que su padre: muchachos prácticos que aprendieron oficios prácticos y se casaron con muchachas prácticas del pueblo. Hugh era diferente. Pasaba horas mirando las pozas de marea mientras sus hermanos ayudaban en la herrería. Se quedaba despierto por las noches pensando en lugares que había oído nombrar a los marineros. Coleccionaba cosas que no valían nada: conchas, piedras, plumas, huesos de pájaro.

—Ese niño tiene la cabeza llena de aire —decía su padre.

Su madre, en cambio, lo defendía. Quizás porque veía en él algo de sí misma, de la muchacha que había sido antes de casarse y tener hijos y olvidar que una vez había soñado con cosas que no podía nombrar.

Todo cambió el verano en que Hugh conoció al coronel Montagu.

George Montagu era un caballero venido a menos que se había instalado en Kingsbridge tras un escándalo que nadie mencionaba pero todos conocían. Había abandonado a su esposa por otra mujer, había perdido su puesto en el ejército, había renunciado a la respetabilidad. A cambio, había ganado algo que pocos hombres poseen: tiempo. Y ese tiempo lo dedicaba a estudiar las criaturas que vivían en las costas de Devon.

Hugh lo vio por primera vez en la playa de Salcombe, un día de septiembre en que la marea había bajado más de lo habitual. El coronel —aunque ya no lo era— estaba arrodillado sobre las rocas, con los pantalones empapados y el sombrero torcido, examinando algo con una lupa. Hugh se acercó con la cautela de un animal curioso.

—¿Qué mira, señor?

Montagu levantó la vista. Tenía los ojos grises y acuosos, como el mar en los días nublados. La cara curtida por el sol y el viento. Las manos de un hombre que no temía mancharse de barro.

—Un opistobranchius —dijo—. Aunque probablemente tú lo llamarás babosa de mar.

—No es una babosa —respondió Hugh, ofendido en nombre del animal—. Las babosas no tienen esos colores.

Montagu sonrió. Era la primera vez que un niño le llevaba la contraria con argumentos.

—Tienes razón. No es una babosa cualquiera. Es un nudibranquio. ¿Sabes lo que significa eso?

Hugh negó con la cabeza.

—Significa "branquias desnudas". Respira por esas protuberancias que ves en su espalda. Cada especie tiene un patrón diferente. Este, por ejemplo, es un Polycera quadrilineata. Cuatro líneas. ¿Las ves?

Hugh se agachó junto al coronel. Vio las cuatro líneas amarillas sobre el cuerpo blanco de la criatura. Vio también algo más: vio que el mundo tenía un orden secreto, que cada ser vivo tenía un nombre y un lugar, que la belleza que él había intuido en las conchas no era casualidad sino sistema.

—¿Todos los animales tienen un nombre así? —preguntó.

—Todos. En latín, para que los científicos de cualquier país puedan entenderse. Un mismo animal puede tener cien nombres diferentes en cien idiomas, pero su nombre latino es único. Es como un pasaporte. Una identidad que nadie puede quitarle.

Ese día Hugh volvió a casa con la cabeza llena de palabras latinas y el corazón lleno de propósito.

Durante los años siguientes, cada vez que podía escaparse de sus obligaciones, Hugh caminaba las tres millas que separaban Washbrook de la casa de Montagu. El coronel vivía en una cabaña modesta con su amante, una mujer que todos fingían no ver cuando pasaba por el pueblo. A Hugh no le importaba el escándalo. Solo le importaba lo que Montagu podía enseñarle.

Y Montagu le enseñó todo. A usar la lupa y el microscopio rudimentario que guardaba en su estudio. A dibujar lo que veía con precisión científica, sin adornos ni interpretaciones. A tomar notas en un cuaderno, siempre con la fecha y el lugar exactos. A conservar los especímenes en alcohol o secarlos al sol según su naturaleza. A distinguir una especie de otra por detalles que un ojo no entrenado jamás percibiría.

Le prestó libros que Hugh devoraba a la luz de una vela, descifrando términos que nadie en su familia había pronunciado jamás. Nombres que sonaban a conjuro, a llave secreta de un mundo prohibido.

Le mostró su colección de conchas —cientos de ellas, ordenadas en cajones de madera— y le explicó que cada una venía de un lugar diferente del mundo.

—Esta es de las Indias Orientales —decía Montagu, sosteniendo un caracol nacarado—. Esta otra, de las costas de África. Y esta, esta pequeña maravilla, viene de un lugar que se llama Chile.

Hugh repetía los nombres como si fueran conjuros. Indias Orientales. África. Chile.

—¿Cómo llegaron hasta aquí? —preguntó.

—Los marineros las traen. Las recogen en las playas, las cambian por tabaco o por ron, las venden en los puertos. Para ellos son curiosidades. Para nosotros, son piezas de un rompecabezas.

—¿Qué rompecabezas?

Montagu se quedó un momento en silencio, como si considerara si el niño estaba preparado para la respuesta.

—El rompecabezas de la Creación —dijo finalmente—. Cada concha es una pregunta. ¿Por qué esta especie vive aquí y no allá? ¿Por qué tiene esta forma y no otra? ¿Por qué se parece a esta otra pero es diferente? Si pudiéramos reunir todas las conchas del mundo, quizás podríamos empezar a entender.

—¿Entender qué?

—Cómo funciona el mundo. Por qué las cosas son como son. —Montagu hizo una pausa—. Hay hombres que buscan a Dios en las iglesias. Yo lo busco en las conchas.

Hugh no olvidaría nunca esas palabras.

Tenía trece años cuando su padre decidió que ya era hora de que aprendiera un oficio. Lo colocó como aprendiz de un fabricante de velas de barco, un hombre llamado Tregarthen que tenía el taller en Kingsbridge. Era un trabajo duro: cortar la lona, coserla con agujas gruesas como clavos, embrear las costuras para que resistieran el viento y el agua. Las manos de Hugh se llenaron de callos y cicatrices.

Pero el taller de Tregarthen tenía una ventaja que su padre no había calculado: estaba en el puerto. Y en el puerto llegaban barcos de todas partes del mundo.

Hugh escuchaba las historias de los marineros con la misma atención con que había escuchado las lecciones de Montagu. Historias de tormentas y naufragios, de islas desiertas y ciudades de oro, de mares tan azules que dolía mirarlos y costas donde las conchas cubrían la arena como alfombras de nácar. Los marineros hablaban de estos lugares con la indiferencia de quien ha visto demasiado. Para Hugh, cada palabra era una promesa.

Un día, uno de esos marineros le regaló una concha. Era pequeña, no más grande que una uña, pero tenía un brillo rosado que Hugh no había visto nunca en las costas de Devon.

—¿De dónde viene? —preguntó.

—De un sitio que se llama Valparaíso —dijo el marinero—. En Chile. Al otro lado del mundo.

Hugh guardó la concha en el bolsillo de su chaqueta. La llevó consigo durante años, tocándola a veces para asegurarse de que seguía allí, de que el otro lado del mundo existía de verdad.

Montagu murió en 1815, cuando Hugh tenía veinticuatro años. Para entonces, Hugh llevaba más de una década trabajando en el oficio de las velas, había ahorrado algo de dinero, había leído todos los libros que Montagu le había prestado y muchos más que había conseguido por su cuenta. Pero seguía en Devon. Seguía mirando el mar desde la orilla. Seguía soñando con lugares que solo conocía por las conchas que los marineros traían en los bolsillos.

La noche después del funeral, Hugh sacó del bolsillo la concha rosada de Valparaíso. La miró durante largo rato a la luz de una vela.

Cuatro años después, se embarcó hacia América del Sur.

Capítulo 2: El otro lado del mundo

El Doris llevaba tres días sin moverse. El mar se había convertido en un espejo oscuro que reflejaba un cielo sin nubes, y las velas colgaban de los mástiles como sábanas tendidas a secar. Los pasajeros se quejaban del calor, del aburrimiento, de la carne salada que ya empezaba a oler. El capitán miraba el horizonte con los ojos entrecerrados, buscando un viento que no llegaba.

Hugh Cuming era el único que parecía contento.

Llevaba horas asomado a la borda, observando el agua con una intensidad que ponía nervioso al contramaestre. De vez en cuando sacaba un cuaderno del bolsillo y anotaba algo. Otras veces simplemente miraba, inmóvil, como si el mar fuera un libro que solo él supiera leer.

—¿Qué miras tanto, inglés? —le preguntó un marinero chileno que volvía a su tierra después de diez años en Europa.

—Medusas —respondió Hugh sin apartar la vista—. Hay un banco enorme bajo el barco. Miles de ellas. Quizás millones.

El marinero se asomó y vio las formas translúcidas que flotaban bajo la superficie, pulsando lentamente como corazones de cristal.

—¿Y eso qué importa?

Hugh no respondió. No sabía cómo explicar que todo importaba. Que cada criatura era una pregunta, y que él había decidido dedicar su vida a coleccionar preguntas aunque nunca encontrara las respuestas.

Tenía veintiocho años y había quemado todos los puentes a su espalda. Había vendido el taller de velas que había heredado de Tregarthen. Había vaciado la cuenta del banco. Había metido todo lo que poseía en un baúl y se había embarcado hacia un continente que solo conocía por los libros y las historias de los marineros.

Su madre había llorado al despedirse. Sus hermanos lo habían mirado con esa mezcla de lástima y desprecio que reservaban para los locos y los fracasados.

—Volverás con el rabo entre las piernas —le había dicho el mayor—. Volverás pidiendo trabajo.

Hugh no pensaba volver.

El viento llegó al cuarto día, de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta en el cielo. Las velas se hincharon con un chasquido y el Doris saltó hacia adelante. Hugh sintió la vibración del barco bajo sus pies y sonrió por primera vez en semanas.

Buenos Aires lo decepcionó. Había imaginado una ciudad exótica, llena de criaturas desconocidas y paisajes imposibles. Lo que encontró fue barro, vacas y un calor pegajoso que hacía que la ropa se adhiriera al cuerpo como una segunda piel. Caminó por las calles durante tres días, buscando algo que mereciera su atención. No lo encontró.

Pero en una taberna del puerto oyó hablar de Valparaíso.

—El Pacífico es otro mundo —decía un capitán inglés, borracho de ginebra y nostalgia—. Las costas de Chile están llenas de cosas que ningún naturalista ha visto. Conchas del tamaño de tu cabeza. Peces que brillan en la oscuridad. Pulpos que cambian de color como camaleones.

Hugh se sentó a su lado y le pagó otra copa.

—¿Cómo se llega a Valparaíso?

El capitán se rio.

—Se llega doblando el Cabo de Hornos, muchacho. Si sobrevives.

Sobrevivir no era algo que preocupara a Hugh. O quizás sí, pero de una manera extraña: no le tenía miedo a la muerte, sino a morir sin haber visto lo suficiente.

El estrecho de Magallanes estaba cerrado por una tormenta que llevaba semanas sin amainar. La única opción era el cabo. Hugh encontró un barco que iba a Valparaíso y pagó el pasaje con la mitad del dinero que le quedaba.

—Está usted loco —le dijo el capitán, un escocés con cara de pocos amigos—. Esta época del año es la peor. Perderemos hombres.

—¿Me lleva o no?

El escocés lo miró durante un largo momento. Luego asintió.

—Su funeral, señor Cuming. Su funeral.

Doblaron el cabo en noviembre de 1821. Hugh no durmió durante ocho días.

No porque tuviera miedo. Porque no quería perderse nada.

Las olas eran montañas. No había otra manera de describirlas. Montañas de agua negra que se alzaban contra el cielo y caían sobre el barco con un rugido que ahogaba los gritos de los marineros. El viento arrancaba todo lo que no estuviera amarrado: velas, cuerdas, hombres. La temperatura era tan baja que el agua se congelaba en cubierta, convirtiendo el barco en una trampa de hielo.

Un marinero cayó por la borda el tercer día. Hugh lo vio desaparecer entre las olas, los brazos extendidos, la boca abierta en un grito que el viento se tragó. Nadie intentó rescatarlo. No había manera de rescatar a nadie en ese infierno.

Hugh se ató al mástil con una cuerda y siguió mirando.

Vio albatros que volaban entre las olas como si la tormenta no existiera. Vio focas que saltaban en la espuma, jugando con un mar que mataba hombres. Vio, o creyó ver, una ballena emergiendo en la distancia, su lomo brillante como una isla que aparece y desaparece.

Anotó todo en su cuaderno. Las páginas se empapaban, la tinta se corría, pero Hugh seguía escribiendo. Era su manera de no volverse loco. Su manera de recordarse que estaba allí para observar, para registrar, para entender.

"El mar no es cruel", escribió una noche, acurrucado en un rincón de la bodega, temblando de frío. "El mar es indiferente. No le importamos. No le importa nada. Y eso es lo más aterrador y lo más hermoso que he visto en mi vida."

En enero de 1822 legaron a Valparaíso con la mitad de la tripulación y las velas destrozadas. Hugh bajó del barco con las piernas temblando y los ojos ardiendo por la sal. Pero estaba sonriendo.

Había sobrevivido al Cabo de Hornos. Había visto el poder del mundo.

Y ahora estaba en el otro lado.

Los primeros meses en Valparaíso fueron difíciles. El dinero se acabó antes de lo que Hugh había calculado. Durmió en la calle, comió lo que pudo, trabajó en el puerto cargando sacos hasta que la espalda le ardía.

Pero cada tarde, cuando el sol empezaba a bajar, caminaba hasta las rocas de la bahía.

Y cada tarde encontraba algo nuevo.

Una concha con un patrón que no aparecía en ningún libro. Un cangrejo con las pinzas de un color que nunca había visto. Una estrella de mar con seis brazos en lugar de cinco.

Hugh los recogía, los guardaba en los bolsillos de su chaqueta raída, los llevaba a la pensión miserable donde dormía cuando tenía dinero para pagarla. Por las noches, a la luz de una vela, los dibujaba con una precisión obsesiva. Anotaba cada detalle: el lugar exacto donde los había encontrado, la hora, la temperatura del agua, el estado de la marea.

Nadie entendía lo que hacía. Los otros huéspedes lo miraban con desconfianza, como si temieran que estuviera loco. Quizás lo estaba. Pero era una locura que lo mantenía vivo.

Un día, en el mercado del puerto, Hugh vio a un inglés con aspecto de caballero que examinaba un puesto de pescado. Se acercó con cautela.

—Perdone, señor. ¿Es usted el cónsul británico?

El hombre se volvió. Tenía los ojos azules y el bigote cuidadosamente recortado.

—¿Y quién pregunta?

—Hugh Cuming. De Devon. Naturalista.

El cónsul —se llamaba Nugent— lo miró de arriba abajo. Vio la ropa sucia, las manos encallecidas, los ojos hundidos por el hambre. Pero también vio algo más: una intensidad, una determinación que no se correspondía con el aspecto de vagabundo.

—¿Naturalista, dice?

Hugh sacó del bolsillo un puñado de conchas.

—Estas las recogí ayer en la bahía. Esta de aquí no aparece en el catálogo de Lamarck. Esta otra podría ser una variante de la Fissurella picta, pero el patrón es diferente. Y esta... esta no sé lo que es. Nunca he visto nada parecido.

Nugent tomó las conchas y las examinó con atención. Luego miró a Hugh con nuevos ojos.

—Venga conmigo, señor Cuming. Creo que tenemos mucho de qué hablar.

Esa noche, Hugh cenó por primera vez en semanas. Carne de verdad, vino de verdad, pan que no estaba duro como una piedra. Nugent lo escuchó hablar durante horas: sobre Montagu, sobre Devon, sobre el viaje, sobre las conchas.

—Tiene usted un don —dijo el cónsul cuando Hugh terminó—. Y un problema.

—¿Cuál?

—Que está muriéndose de hambre. Un naturalista muerto no sirve de nada.

Al día siguiente, Nugent le consiguió trabajo en un taller de velas. El dueño era un chileno viejo que necesitaba ayuda y no hacía preguntas.

Hugh trabajó allí durante cuatro años. Aprendió español. Ahorró dinero. Y cada tarde, sin faltar una sola vez, bajó a las rocas a buscar conchas.

Fue en esas rocas donde conoció a María.

No la vio primero. La oyó.

Una voz de mujer, cantando una canción que Hugh no conocía. Una melodía triste, en un español que sonaba diferente al que oía en el puerto, más suave, más antiguo.

Levantó la vista y la vio en lo alto del acantilado, recortada contra el cielo del atardecer. Llevaba un cesto en la cadera y el pelo suelto, negro como caoba.

Hugh se quedó mirándola hasta que ella desapareció por el camino que llevaba al cerro.

Al día siguiente volvió a la misma hora. Y al siguiente. Y al siguiente.

María bajaba al acantilado cada tarde para recoger cochayuyo, un alga que los chilenos usaban para cocinar. Hugh la observaba desde las rocas, sin atreverse a hablarle, sin saber qué le diría si se atreviera.

Una tarde, ella lo sorprendió mirándola.

—¿Qué busca, gringo?

Hugh se quedó mudo. Tenía la boca llena de palabras en inglés que no servían de nada, y el español se le había olvidado de golpe.

—Conchas —logró decir finalmente—. Busco conchas.

María bajó por el sendero hasta donde él estaba. Lo miró con curiosidad, sin miedo.

—¿Para qué?

—Para estudiarlas. Para dibujarlas. Para enviarlas a Inglaterra.

—¿Y pagan por eso?

—A veces.

María se rió. Era una risa breve, casi triste.

—Qué manera más rara de ganarse la vida.

Se sentó en una roca, a su lado, y empezó a separar las algas del cesto. Hugh la miraba de reojo, sin saber qué hacer.

—Me llamo Hugh —dijo.

—Ya lo sé. Todo el mundo sabe quién es el gringo loco de las conchas.

Siguieron viéndose cada tarde. Al principio solo hablaban del mar, de las algas, de las criaturas que Hugh encontraba en las pozas. Después empezaron a hablar de otras cosas. Del marido de María, que se había ahogado. De la madre de Hugh, que había muerto sin volver a verlo. De la soledad que ambos llevaban dentro como una piedra que no podían escupir.

Una noche, María lo invitó a su casa.

Hugh nunca había estado con una mujer. Tenía treinta y dos años y había pasado la vida mirando conchas en lugar de mirar a las personas. No sabía qué hacer con las manos, ni con la boca, ni con el cuerpo que de pronto le parecía torpe y demasiado grande.

María lo guio con paciencia, sin prisa, sin juzgarlo.

Después, tumbados en la oscuridad, Hugh sintió algo que no esperaba. Una grieta en el muro que había construido alrededor de sí mismo. Una rendija por donde entraba una luz que no sabía nombrar.

—No puedo casarme contigo —dijo.

—Ya lo sé.

—No es que no quiera. Es que no puedo. Hay algo en mí que...

María le puso un dedo en los labios.

—No tienes que explicarme nada, gringo. Sé lo que eres.

—¿Y qué soy?

—Un hombre que mira el mar como otros miran a Dios. Un hombre que nunca estará completo en ningún lugar, porque siempre querrá estar en otro.

Hugh se quedó en silencio. Nadie lo había entendido tan bien. Nadie lo había descrito con tanta precisión.

—¿Y aun así me quieres aquí?

María se acurrucó contra él.

—Te quiero aquí mientras estés. Cuando te vayas, te querré lejos.

Clara Valentina nació nueve meses después. Hugh estaba en la playa cuando empezaron los dolores. Llegó corriendo, con los bolsillos llenos de conchas, el corazón latiéndole en la garganta.

Cuando vio a su hija por primera vez, lloró.

No había llorado desde que era niño. No había llorado cuando murió Montagu, ni cuando dobló el Cabo de Hornos, ni cuando pasó hambre en las calles de Valparaíso. Pero lloró cuando vio a esa niña diminuta, arrugada, perfecta.

Le puso Valentina porque él había nacido el día de San Valentín. Un hilo invisible que la ataba a él, una manera de decirle que la llevaría siempre consigo aunque el mundo los separara.

Esa noche, mientras María dormía con la niña en brazos, Hugh salió al balcón y miró el mar.

El Pacífico brillaba bajo la luna, inmenso, desconocido.

Hugh sabía que algún día tendría que navegarlo. Que ninguna mujer, ninguna hija, ningún amor sería suficiente para retenerlo en tierra.

Pero esa noche se permitió quedarse. Esa noche se permitió ser solo un hombre con una familia, en una casa pequeña, mirando el mar sin querer conquistarlo.

Esa noche fue feliz.

Y supo, con la claridad de quien se conoce demasiado bien, que la felicidad no le duraría mucho.

Capítulo 3: El Discoverer

El taller de velas prosperó más de lo que Hugh había imaginado. En cinco años pasó de ser un empleado a ser el dueño, y de tener un cuarto alquilado a tener una casa en el cerro Alegre, con vistas al puerto y un jardín donde Clara jugaba entre las flores que María cultivaba con paciencia.

Pero Hugh no miraba el jardín. Miraba el mar.

Cada barco que entraba en la bahía era una pregunta. ¿De dónde viene? ¿Qué ha visto? ¿Qué criaturas habrá en las costas que ha tocado? Los capitanes que venían a encargarle velas le contaban historias de islas remotas, de arrecifes de coral, de playas donde las conchas se amontonaban como grava. Hugh los escuchaba con una avidez que rayaba en la desesperación.

Una noche, María lo encontró en el balcón, mirando las luces de los barcos anclados en la bahía.

—¿Cuándo te vas? —preguntó.

Hugh se volvió, sorprendido.

—No he dicho que me vaya.

—No hace falta que lo digas. Lo veo en tus ojos cada vez que miras el agua.

Se quedaron en silencio. Clara dormía en la habitación de al lado, con esa respiración suave de los niños que no saben que el mundo puede hacerles daño.

—Si me voy, volveré —dijo Hugh.

—Lo sé.

—Te lo prometo.

María se acercó y le tomó la mano.

—No me prometas nada, gringo. Las promesas son jaulas, y tú no naciste para vivir enjaulado.

Hugh la besó. Sabía que María tenía razón. Sabía que ella lo entendía mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Y sabía que eso, precisamente eso, era lo que hacía tan difícil dejarla.

Pero la iba a dejar. Era solo cuestión de tiempo.

La idea del Discoverer nació en una taberna del puerto, una noche de julio de 1826.

Hugh estaba bebiendo con Samuel Grimwood, un capitán inglés que llevaba veinte años navegando por el Pacífico. Grimwood era un hombre duro, con las manos como cuero y la cara marcada por el sol y las peleas. Pero tenía algo que Hugh apreciaba: sabía escuchar.

—El problema —decía Hugh, con la lengua ya suelta por el aguardiente— es que no puedo depender de otros barcos. Llegan cuando quieren, van donde quieren, paran donde les conviene. Si quiero recolectar de verdad, necesito mi propio barco.

—Un barco cuesta dinero, señor Cuming.

—Tengo dinero.

Grimwood levantó las cejas.

—¿Tanto ha prosperado el negocio de las velas?

—Lo suficiente. Pero no quiero un barco cualquiera. Quiero un barco diseñado para lo que yo necesito. Con espacio para almacenar especímenes. Con bodegas que mantengan las plantas vivas. Con camarotes donde pueda trabajar, dibujar, clasificar.

—Eso no existe.

—Entonces lo construiré.

Grimwood se rio, pero no era una risa de burla. Era la risa de un hombre que reconoce la locura y la admira.

—¿Y quién lo capitaneará?

Hugh lo miró fijamente.

—Usted.

La construcción del Discoverer duró ocho meses. Hugh supervisó cada detalle. Eligió la madera, diseñó los camarotes, instaló estanterías y cajones especiales para los especímenes. La bodega principal se dividió en secciones: una para conchas, otra para plantas, otra para animales preservados en alcohol. Había una mesa de trabajo con luz natural, anclada al suelo para que no se moviera con el oleaje. Había armarios con cerraduras para los especímenes más valiosos.

Los carpinteros del astillero lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza.

—¿Para qué es todo esto? —preguntó uno.

—Para coleccionar el mundo —respondió Hugh.

El hombre se santiguó, como si estuviera ante un loco peligroso.

El Discoverer se botó al agua en septiembre de 1827. Era una goleta pequeña, de dos mástiles, pintada de negro con una franja blanca. No era el barco más rápido ni el más elegante del puerto, pero era exactamente lo que Hugh necesitaba: un laboratorio flotante, una casa sobre el agua, un instrumento de precisión para la tarea que se había impuesto.

María vino a la botadura con Clara en brazos. La niña tenía dos años y los ojos de su padre: grises, intensos, curiosos.

—Es bonito —dijo María, mirando el barco.

—Es perfecto.

—¿Cuándo te vas?

—El mes que viene. Iré a las islas del Pacífico Sur. Tahití, las Marquesas, quizás más lejos.

—¿Cuánto tiempo?

Hugh no respondió. No lo sabía. Y aunque lo supiera, no estaba seguro de querer decirlo.

Esa noche hicieron el amor con una urgencia que no habían sentido desde el principio, cuando todo era nuevo y cada caricia era un descubrimiento.

El Discoverer zarpó de Valparaíso el 15 de octubre de 1827, con una tripulación de siete hombres y una bodega llena de cajas vacías esperando ser llenadas.

Hugh se quedó en cubierta hasta que el puerto desapareció en la distancia. Vio cómo los cerros de Valparaíso se hacían pequeños, cómo las casas de colores se convertían en manchas borrosas, cómo el mundo que había construido durante siete años se reducía a un punto en el horizonte.

No lloró. No era un hombre que llorara. Pero sintió algo parecido a un desgarro, como si una parte de él se quedara en tierra mientras otra parte navegaba hacia lo desconocido.

El capitán Grimwood se acercó.

—¿Rumbo, señor Cuming?

Hugh miró hacia el oeste, donde el sol se hundía en un mar de fuego.

—A las islas. A todas las islas que podamos encontrar.

Grimwood asintió y dio las órdenes. Las velas se hincharon con el viento del sur. El Discoverer se inclinó ligeramente y empezó a cortar las olas con la elegancia de un cuchillo entrando en mantequilla.

Hugh abrió su cuaderno y escribió la primera entrada del viaje:

"15 de octubre de 1827. Salimos de Valparaíso con viento favorable. Dejo atrás a María y a Clara. Dejo atrás una vida que podría haber sido suficiente para cualquier otro hombre. Pero yo no soy cualquier otro hombre. Soy el que mira el mar y ve preguntas en cada ola. El que no puede descansar mientras haya una concha que no ha visto, una isla que no ha pisado, un misterio que no ha tocado con sus propias manos."

"Que Dios me perdone si me equivoco. Que María me perdone si no vuelvo."

"Pero tengo que ir. No tengo elección. Nunca la tuve."

Cerró el cuaderno y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta.

El Pacífico se extendía ante él, infinito, desconocido, lleno de secretos que nadie había descubierto todavía.

Hugh Cuming tenía treinta y seis años, un barco propio y el mundo entero por delante.

Por primera vez en su vida, se sintió completamente libre.

Y completamente solo.

Capítulo 4: Los gigantes de piedra

Llevaban cuarenta y tres días en el mar cuando el vigía gritó tierra.

Hugh subió a cubierta con el catalejo en la mano. El sol acababa de salir y el horizonte era una línea de oro líquido. Tardó un momento en encontrar lo que buscaba: una sombra oscura que rompía la perfección del mar, demasiado pequeña para ser un continente, demasiado grande para ser una ilusión.

—¿Qué isla es esa? —preguntó al capitán Grimwood.

Grimwood consultó las cartas de navegación, aunque Hugh sospechaba que ya lo sabía.

—Isla de Pascua, señor Cuming. Los españoles la llaman así porque la descubrieron un Domingo de Resurrección. Los nativos la llaman Rapa Nui.

—¿Qué sabemos de ella?

—Poco. Que está en medio de la nada. Que los nativos son hostiles. Y que hay unas estatuas enormes que nadie sabe quién construyó ni por qué.

Hugh sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la mañana. Estatuas enormes. Misterios sin resolver. Preguntas sin respuesta.

—Fondearemos allí —dijo.

Grimwood frunció el ceño.

—No es buena idea. Los barcos que han parado aquí cuentan historias de robos, de ataques. Un ballenero perdió a tres hombres hace diez años.

—Fondearemos allí —repitió Hugh—. No he navegado cuarenta y tres días para pasar de largo.

El capitán conocía esa mirada. La había visto cuando Hugh le propuso el viaje, cuando diseñó el barco, cuando se despidió de María en el puerto. Era la mirada de un hombre que no aceptaba un no por respuesta.

—Como usted diga, señor Cuming. Pero que conste que se lo advertí.

Se acercaron a la isla por el lado oeste, buscando una bahía donde anclar. La costa era un acantilado de roca volcánica, negro y hostil, contra el que las olas rompían con furia. No había playas, no había puertos naturales, no había ningún lugar obvio donde un barco pudiera refugiarse.

Y entonces Hugh los vio.

Al principio pensó que eran rocas. Formaciones naturales esculpidas por el viento y el agua. Pero a medida que el Discoverer se acercaba, las formas se hicieron más claras.

Eran cabezas. Cabezas gigantes de piedra, alineadas en la costa, mirando hacia el interior de la isla con ojos vacíos.

—Dios santo —murmuró el contramaestre—. ¿Qué demonios es esto?

Nadie respondió. Toda la tripulación estaba en cubierta, mirando las estatuas con una mezcla de asombro y terror. Había docenas de ellas, quizás cientos. Algunas estaban de pie, otras caídas, otras medio enterradas en la tierra. Pero todas tenían la misma expresión: severa, impasible, antigua.

Hugh abrió su cuaderno y empezó a dibujar con manos temblorosas.

—¿Quién las hizo? —preguntó uno de los marineros.

—Los nativos —respondió Grimwood—. O sus antepasados. Nadie lo sabe con certeza.

—¿Para qué?

—Tampoco lo sabe nadie.

Hugh dejó de dibujar y miró las estatuas. Sintió algo extraño, algo que no había sentido nunca ante ningún espécimen, ninguna concha, ninguna criatura del mar. Sintió que estaba ante algo que superaba su comprensión. Algo que no podía clasificar ni catalogar ni reducir a una entrada en su cuaderno.

—Quiero bajar a tierra —dijo.

Echaron el ancla en una bahía pequeña que Grimwood encontró en la costa norte. No era un buen fondeadero —el fondo era irregular y las corrientes impredecibles—, pero era el mejor que había.

Hugh bajó en el primer bote, con tres marineros armados con mosquetes. Grimwood había insistido en las armas.

—Si los nativos atacan, disparen al aire primero —ordenó—. Solo si siguen atacando, disparen a matar.

La playa era de arena negra, volcánica, que crujía bajo las botas como cristales rotos. Hugh saltó del bote y se quedó inmóvil, mirando a su alrededor.

La isla era un paisaje de otro mundo. Colinas suaves cubiertas de hierba amarillenta. Cráteres de volcanes extintos. Y las estatuas, siempre las estatuas, mirándolo desde todas partes con sus ojos ciegos.

Los nativos aparecieron antes de que Hugh diera diez pasos.

Salieron de detrás de las rocas, de los arbustos, de lugares donde parecía imposible que hubiera nadie escondido. Eran hombres y mujeres de piel oscura, casi desnudos, con el cuerpo cubierto de tatuajes. Algunos llevaban lanzas. Otros, piedras.

Hugh levantó las manos, mostrando que no llevaba armas.

—Venimos en paz —dijo en español, sabiendo que no le entenderían.

Un hombre se adelantó. Era más alto que los demás, con un tocado de plumas que indicaba algún tipo de autoridad. Se acercó a Hugh hasta quedar a un palmo de distancia y lo miró fijamente.

Hugh sostuvo la mirada. No pestañeó.

Durante un momento interminable, ninguno de los dos se movió. Los marineros tenían los mosquetes preparados. Los nativos tenían las lanzas levantadas. El silencio era tan denso que Hugh podía oír el latido de su propio corazón.

Entonces el hombre del tocado sonrió.

Dijo algo en una lengua que Hugh no conocía, una lengua llena de vocales suaves y consonantes guturales. Los demás nativos bajaron las armas. Algunos empezaron a reírse.

Hugh no entendía qué había pasado. Pero entendía que había pasado algún tipo de prueba.

El hombre del tocado le hizo un gesto para que lo siguiera.

Hugh lo siguió.

Lo llevaron a una aldea en el interior de la isla, un grupo de casas bajas construidas con piedra volcánica. Las mujeres se acercaron a mirarlo con curiosidad, tocándole el pelo rubio, la piel pálida, la ropa extraña. Los niños corrían a su alrededor, gritando palabras que no entendía.

El hombre del tocado lo condujo hasta una de las estatuas.

Esta era diferente de las que Hugh había visto desde el barco. Estaba completa, con un cuerpo que se hundía en la tierra y una cabeza coronada por un cilindro de piedra roja. Los ojos no estaban vacíos: tenían incrustaciones de coral blanco y obsidiana negra que les daban una expresión casi viva.

El hombre dijo algo y señaló la estatua. Luego se señaló a sí mismo. Luego señaló al cielo.

Hugh entendió. O creyó entender.

—Son sus antepasados —murmuró—. Las estatuas representan a sus antepasados.

El hombre no entendió las palabras, pero pareció captar el tono de respeto. Asintió con satisfacción.

Durante los dos días siguientes, Hugh recorrió la isla de punta a punta. Los nativos lo acompañaban a todas partes, a veces ayudándolo, a veces simplemente observándolo con curiosidad. Él, a cambio, les regalaba cuchillos, tela, anzuelos de metal —cosas que había traído para comerciar y que los isleños aceptaban con entusiasmo.

Contó más de trescientas estatuas. Algunas medían más de diez metros de altura. Otras estaban apenas esbozadas, abandonadas en la cantera del volcán Rano Raraku como si los escultores hubieran dejado el trabajo a medias.

¿Por qué habían dejado de construirlas? ¿Qué había pasado?

Hugh preguntó, usando gestos y dibujos. Los nativos respondieron con historias que no podía entender, con gestos hacia el mar y hacia el cielo, con expresiones de tristeza que no necesitaban traducción.

Algo terrible había pasado aquí. Una catástrofe que había acabado con una civilización capaz de levantar gigantes de piedra.

Hugh no sabía qué. Quizás nunca lo sabría.

Pero anotó todo en su cuaderno. Dibujó las estatuas con precisión obsesiva. Midió las que pudo medir. Recogió fragmentos de coral y obsidiana, semillas, huesos de pájaro, cualquier cosa que pudiera llevarse.

La última noche, el hombre del tocado lo llevó a un acantilado en el extremo oriental de la isla. El sol se estaba poniendo, tiñendo el mar de rojo y naranja.

El hombre señaló el horizonte y dijo una palabra que Hugh no conocía pero que creyó entender:

"Hiva".

Tierra. La tierra de donde venían sus antepasados. La tierra que estaba en algún lugar del océano, más allá del horizonte, en una dirección que nadie recordaba ya.

Hugh miró el mar infinito. Pensó en los hombres que habían llegado a esta isla hacía siglos, quizás milenios. Hombres que habían cruzado el océano más grande del mundo en canoas de madera, sin mapas, sin brújulas, guiándose solo por las estrellas y las corrientes.

Comparados con ellos, él era un aficionado.

—Gracias —dijo, aunque sabía que el hombre no entendería.

El hombre le puso una mano en el hombro. Dijo algo que sonaba a bendición o a despedida.

A la mañana siguiente, el Discoverer levó anclas y siguió hacia el oeste.

Hugh se quedó en cubierta hasta que la isla desapareció en el horizonte. Los gigantes de piedra fueron lo último que vio: siluetas oscuras contra el cielo del amanecer, mirando hacia el interior, guardando secretos que nunca revelarían.

En su cuaderno escribió:

"27 de noviembre de 1827. Dejamos Rapa Nui después de dos días. He visto maravillas que no puedo explicar. He tocado piedras que llevan siglos mirando el mar. He conocido a hombres que descienden de navegantes más valientes que cualquier europeo."

"Pero lo que más me impresiona no son las estatuas ni los tatuajes ni las historias que no pude entender. Lo que más me impresiona es la soledad. Esta isla está a miles de millas de cualquier otra tierra. Los hombres que viven aquí son los más aislados del mundo."

"Y sin embargo, construyeron gigantes."

"¿Qué nos dice eso sobre lo que el hombre es capaz de hacer cuando está solo con el mar y con sus sueños?"

Capítulo 5: El paraíso de Tahití

El mar cambió de color tres días antes de llegar a Tahití. Pasó del azul profundo del océano abierto a un turquesa brillante que parecía iluminado desde abajo, como si alguien hubiera encendido lámparas en el fondo. Hugh pasó horas asomado a la borda, mirando las sombras de los peces que nadaban bajo el casco, los bancos de coral que aparecían y desaparecían, las tortugas que emergían a respirar y los miraban con ojos ancianos antes de hundirse de nuevo.

—Nunca había visto agua así —dijo el contramaestre, un gallego taciturno que llevaba treinta años navegando.

Cook había estado allí cincuenta años antes. Bougainville, los españoles, los misioneros. Para Hugh, que había crecido entre las aguas grises de Devon, aquel mar era una revelación. Una promesa de que el mundo contenía bellezas que ningún libro podía describir.

Tahití apareció al amanecer del 18 de enero de 1828.

Hugh estaba en cubierta cuando la vio emerger de la bruma: una montaña verde que se alzaba directamente del mar, envuelta en nubes que parecían algodón enganchado en los picos. A medida que se acercaban, la montaña se fue transformando en una isla, y la isla en un mundo.

Había playas de arena blanca bordeadas de palmeras. Cascadas que caían desde acantilados cubiertos de vegetación. Lagunas de agua cristalina separadas del océano por arrecifes de coral. Y flores. Flores de todos los colores imaginables, creciendo en los árboles, en los arbustos, en las rocas, como si la isla entera estuviera celebrando una fiesta perpetua.

—El paraíso —murmuró Grimwood—. Los marineros lo llaman el paraíso.

Hugh no creía en el paraíso. Pero si existía, se parecía a esto.

Fondearon en la bahía de Matavai, donde Cook había anclado el Endeavour en 1769. Apenas habían echado el ancla cuando las canoas empezaron a rodear el barco.

Los tahitianos eran diferentes de los rapanui. Más altos, más corpulentos, con la piel de un marrón dorado y el pelo negro adornado con flores. Venían en canoas talladas con figuras de animales y dioses, remando con una coordinación perfecta, cantando canciones que rebotaban en el agua como piedras.

No parecían hostiles. Parecían curiosos. Y, sobre todo, parecían interesados en comerciar.

Subieron al barco por docenas, trayendo frutas, pescado, collares de conchas, telas estampadas con patrones geométricos. A cambio querían metal: cuchillos, anzuelos, clavos. Hugh había leído que los primeros marineros europeos habían pagado los favores de las mujeres tahitianas con clavos arrancados del propio barco, hasta el punto de que algunos capitanes temieron que sus naves se desarmaran.

—Cuidado con lo que dan —advirtió Grimwood a la tripulación—. Si regalamos todo el primer día, no tendremos nada para después.

Pero Hugh no pensaba en el comercio. Pensaba en las conchas.

Los collares que llevaban los tahitianos estaban hechos de especies que no había visto nunca. Caracoles diminutos con espirales perfectas. Bivalvos nacarados que reflejaban la luz como espejos. Conchas de formas imposibles, como si la naturaleza hubiera decidido experimentar sin ninguna restricción.

Se acercó a una mujer que llevaba un collar especialmente elaborado. Le señaló las conchas y luego se señaló a sí mismo, tratando de comunicar que las quería.

La mujer se rió. Dijo algo a sus compañeras y todas se rieron también. Hugh no entendía el chiste, pero sonrió de todos modos.

La mujer se quitó el collar y se lo puso a él. Luego le tomó la mano y se la llevó al pecho, sobre el corazón.

Hugh se quedó paralizado. No sabía qué significaba el gesto. No sabía si era un regalo, una propuesta, una broma. Sintió el calor de la piel de la mujer bajo sus dedos, el latido de su corazón, el olor a flores y a mar que emanaba de su pelo.

—Señor Cuming —la voz de Grimwood lo sacó del trance—, creo que acaba usted de comprometerse.

Los marineros se reían. Los tahitianos se reían. Todo el mundo se reía menos Hugh, que seguía con la mano en el pecho de una desconocida y el collar de conchas al cuello.

Retiró la mano con cuidado. Hizo una reverencia torpe, como si estuviera en un salón de Londres en lugar de en la cubierta de un barco rodeado de nativos semidesnudos.

—Gracias —dijo—. Muchas gracias.

La mujer sonrió y volvió a su canoa. Hugh se quedó con el collar en las manos, sintiendo el peso de cada concha, memorizando sus formas para dibujarlas después.

Era el primer día en Tahití. Tendría muchos más.

Se quedaron seis semanas.

Hugh nunca había sido tan feliz ni había trabajado tan duro.

Cada mañana, antes del amanecer, salía del barco en un bote pequeño y remaba hasta alguna parte de la costa que no hubiera explorado todavía. Caminaba durante horas, recogiendo todo lo que encontraba: conchas, plantas, insectos, piedras. Llenaba bolsas y bolsas de especímenes que luego llevaba al Discoverer para clasificar y preservar.

Los tahitianos lo acompañaban a veces. Al principio lo miraban con extrañeza, sin entender por qué un hombre adulto se arrastraba por el suelo buscando caracoles. Pero poco a poco empezaron a ayudarlo. Le mostraban lugares donde abundaban las conchas. Le traían especímenes que él no había encontrado. Le enseñaban los nombres tahitianos de cada criatura, nombres que Hugh anotaba con cuidado aunque supiera que nunca los pronunciaría correctamente.

Un niño de unos diez años se convirtió en su guía principal. Se llamaba Tane —o algo que sonaba parecido— y tenía una habilidad extraordinaria para encontrar conchas raras. Parecía saber instintivamente dónde buscar, como si pudiera oír a los moluscos llamándolo desde debajo de las rocas.

—¿Cómo lo haces? —le preguntó Hugh una tarde, después de que Tane encontrara en cinco minutos una especie que él llevaba tres días buscando.

El niño no entendía inglés, pero entendió la pregunta. Se tocó los ojos, luego las orejas, luego el pecho.

Ver. Escuchar. Sentir.

Hugh asintió. Era exactamente lo que Montagu le había enseñado cuarenta años antes, en las costas de Devon. La ciencia no era solo cuestión de instrumentos y libros. Era cuestión de atención. De estar presente en el mundo con todos los sentidos abiertos.

Tane le sonrió, mostrando unos dientes blanquísimos. Hugh le revolvió el pelo y siguieron caminando.

Las noches en Tahití eran casi tan productivas como los días.

Los tahitianos organizaban fiestas en la playa, con hogueras, música y bailes que duraban hasta el amanecer. Hugh asistía a todas, no por las mujeres —aunque las mujeres eran hermosas y no escondían su interés en los marineros europeos— sino por las historias.

Los ancianos contaban relatos de sus antepasados, de los grandes navegantes que habían cruzado el Pacífico en canoas dobles, descubriendo islas, fundando colonias, tejiendo una red de rutas que conectaba miles de millas de océano. Hugh no entendía las palabras, pero entendía los gestos: las manos que imitaban el movimiento de las olas, los ojos que miraban las estrellas, las voces que subían y bajaban como el viento.

Una noche, un anciano casi ciego se sentó a su lado y empezó a hablarle directamente. Hugh no entendía nada, pero escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, mostrando respeto.

Cuando el anciano terminó, le tomó la mano y le puso algo en la palma. Era una concha pequeña, gastada por el tiempo, con un agujero en el centro como si alguien la hubiera usado de colgante.

Hugh miró la concha, luego miró al anciano.

El viejo señaló el mar. Señaló las estrellas. Señaló el corazón de Hugh.

No hacían falta palabras. Hugh entendió que le estaba dando algo valioso. Un amuleto, quizás. Una bendición. Una parte de la historia de su pueblo.

Guardó la concha en el bolsillo, junto a la concha rosada de Valparaíso que llevaba desde hacía diez años. Dos conchas de dos mundos. Dos puertas a misterios que quizás nunca resolvería.

—Gracias —dijo, aunque sabía que el anciano no entendería.

El viejo sonrió y cerró los ojos. Un momento después estaba dormido, con la cabeza apoyada en el tronco de una palmera y el rumor del mar como canción de cuna.

La última semana fue la más difícil.

Hugh había llenado la bodega del Discoverer hasta el límite. Había clasificado y etiquetado más de tres mil especímenes. Había dibujado cientos de conchas, plantas, peces, pájaros. Tenía material suficiente para años de estudio.

Pero no quería irse.

Tahití lo había cambiado de una manera que no podía explicar. No era solo la belleza del lugar, ni la abundancia de especímenes, ni la amabilidad de los nativos. Era algo más profundo. Una sensación de que allí, en esa isla perdida en medio del Pacífico, había encontrado algo que llevaba toda la vida buscando.

¿Paz? No exactamente. Hugh nunca había buscado la paz. Su mente era demasiado inquieta para eso.

¿Pertenencia? Quizás. Por primera vez en su vida, no se sentía fuera de lugar. Los tahitianos no lo miraban como un bicho raro, como hacían en Devon. Lo miraban como a un igual. Como a alguien que compartía su fascinación por el mar y sus criaturas.

Pero sabía que no podía quedarse. María lo esperaba en Valparaíso. Clara lo esperaba. Y el hijo que habría nacido ya, el hijo que no conocía, el hijo al que había abandonado antes de verle la cara.

La noche antes de partir, Hugh caminó solo por la playa. La luna llena convertía el mar en un espejo de plata. Las olas rompían suavemente contra la arena, con un susurro que parecía una despedida.

Se sentó en una roca y miró el horizonte. Pensó en María, en su manera de aceptarlo tal como era. Pensó en Clara, en sus ojos grises que eran iguales a los suyos. Pensó en el hijo desconocido.

Y pensó en sí mismo. En el hombre que era y en el hombre que quería ser.

¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía simplemente quedarse en un lugar, con una mujer, con una familia, como hacían los demás hombres?

No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Siempre preguntas.

Se levantó, se sacudió la arena de los pantalones y volvió al bote que lo llevaría al Discoverer.

A la mañana siguiente, zarparon hacia el oeste.

Hugh no miró atrás. Si miraba atrás, no sería capaz de irse.

En su cuaderno escribió:

"5 de marzo de 1828. Dejamos Tahití con el corazón lleno y la bodega llena. He visto el paraíso y he descubierto que el paraíso no es un lugar sino una manera de mirar. Los tahitianos ven el mundo como yo quiero verlo: con asombro, con gratitud, con la certeza de que cada criatura tiene un propósito aunque no lo entendamos."

"Volveré algún día. O quizás no. Quizás Tahití es de esos lugares que solo se pueden visitar una vez, porque la segunda vez ya no serían lo mismo."

"Pero me llevo algo que nadie puede quitarme: la memoria de haber sido feliz."

Capítulo 6: La tormenta

El Pacífico los trató con amabilidad durante las primeras semanas después de Tahití. Vientos constantes, cielos despejados, un mar tan manso que parecía un lago infinito. Hugh aprovechaba las horas de calma para trabajar en sus especímenes, dibujando y clasificando con una concentración que excluía todo lo demás.

Tocaron tierra en varias islas pequeñas que no aparecían en los mapas. Atolones de coral apenas más altos que las olas, con lagunas interiores de un azul imposible y playas donde las conchas se amontonaban como joyas abandonadas. En cada una, Hugh bajaba a tierra con sus bolsas y sus cuadernos, recogiendo todo lo que encontraba, anotando todo lo que veía.

El 15 de mayo de 1828 descubrieron un atolón que ningún europeo había pisado antes. El capitán Grimwood lo bautizó Grimwood's Island, aunque Hugh sabía que los nativos de alguna isla cercana probablemente tenían otro nombre para él. No importaba. Lo que importaba era lo que había en sus playas: conchas de especies desconocidas, cangrejos de colores que parecían pintados a mano, pájaros que no aparecían en ningún libro de ornitología.

Hugh pasó tres días en aquel atolón, durmiendo apenas, comiendo lo que los marineros le traían, trabajando hasta que la luz del sol o de la lámpara ya no le permitía ver. Cuando volvió al Discoverer, tenía los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, pero también tenía doscientos especímenes nuevos y la certeza de haber descubierto al menos una docena de especies que la ciencia no conocía.

—Se va a matar trabajando así —le dijo Grimwood.

—Todos nos morimos —respondió Hugh—. La diferencia es lo que hacemos antes.

El capitán no respondió. Había aprendido que no tenía sentido discutir con Hugh cuando estaba en ese estado, cuando la obsesión lo poseía como una fiebre y el mundo exterior dejaba de existir.

Fue una semana después cuando el cielo empezó a cambiar.

Hugh llevaba años navegando, pero nunca había visto nubes como aquellas.

Aparecieron en el horizonte al atardecer, una muralla negra que se alzaba desde el mar hasta donde alcanzaba la vista. No eran nubes de lluvia normales. Eran algo vivo, algo que respiraba y crecía y se movía hacia ellos con una determinación que parecía personal.

—Tormenta —dijo Grimwood, con una voz que Hugh no le había oído nunca—. Y de las grandes.

—¿Podemos rodearla?

El capitán negó con la cabeza.

—Es demasiado ancha. Nos va a alcanzar hagamos lo que hagamos.

Pasaron las horas siguientes preparando el barco. Arriaron las velas y las amarraron con cuerdas dobles. Aseguraron todo lo que podía moverse: barriles, cajas, instrumentos. Cerraron las escotillas y las sellaron con brea. Los marineros trabajaban en silencio, con movimientos rápidos y precisos, sin necesidad de órdenes.

Hugh bajó a la bodega y miró sus especímenes. Miles de conchas, cientos de plantas, decenas de animales preservados en alcohol. El trabajo de meses. El sentido de todo el viaje.

Si el barco se hundía, se perdería todo.

Empezó a seleccionar los especímenes más valiosos, los que no podía permitirse perder. Los metió en una caja impermeable que había preparado para emergencias. No cabía ni una décima parte de lo que tenía.

—Señor Cuming —la voz de Grimwood bajó por la escotilla—, suba a cubierta. Ya viene.

Hugh cerró la caja y la amarró a una viga con tres nudos. Luego subió.

Lo que vio lo dejó sin aliento.

La muralla de nubes había devorado el cielo entero. No había horizonte, no había estrellas, no había nada excepto aquella oscuridad que avanzaba hacia ellos como una ola sólida. Los relámpagos estallaban dentro de las nubes, iluminándolas desde dentro con un resplandor fantasmal. Y el viento, que había sido suave toda la tarde, empezaba a rugir.

—¡Todos abajo! —gritó Grimwood—. ¡Menos los que tengan que quedarse arriba!

Hugh no se movió. No podía apartar los ojos de lo que venía.

—¡Señor Cuming! ¡Abajo!

—Un momento.

—¡No hay momento! ¡Esto va a...!

La primera ola golpeó el barco antes de que Grimwood terminara la frase.

Hugh no recordaría después cuánto duró la tormenta. Las horas se mezclaron en un caos de agua y viento y oscuridad. El Discoverer subía y bajaba como un corcho, girando sobre sí mismo, inclinándose hasta ángulos que parecían imposibles. El agua entraba por todas partes: por las escotillas, por las junturas del casco, por grietas que nadie sabía que existían.

En algún momento, Hugh dejó de tener miedo.

No porque fuera valiente. Porque el miedo requería pensar en el futuro, y en medio de aquella tormenta no había futuro. Solo había el presente: la siguiente ola, el siguiente golpe, el siguiente segundo de supervivencia.

Se ató a un poste de la bodega y rezó por primera vez desde que era niño. No sabía a quién rezaba. No sabía si alguien escuchaba. Pero las palabras salían de su boca como si tuvieran voluntad propia, mezclándose con el rugido del mar y el crujido de la madera.

Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre.

Una ola gigante golpeó el casco y Hugh sintió que el barco se levantaba y se levantaba. Los especímenes salieron volando de sus estantes. Las cajas se estrellaron contra las paredes. Algo le golpeó la cabeza y vio las estrellas.

Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad.

El barco cayó. Cayó como si alguien lo hubiera soltado desde una altura imposible. Hugh sintió que se le vaciaba el estómago, que los órganos se le despegaban del cuerpo, que la gravedad dejaba de existir durante un segundo eterno.

Así en la tierra como en el cielo.

El impacto fue brutal. Hugh se mordió la lengua y sintió el sabor de la sangre. La cuerda que lo ataba se tensó hasta casi cortarle la circulación. Algo crujió en alguna parte del barco, un sonido que no auguraba nada bueno.

El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.

Otra ola. Otro ascenso. Otra caída.

Hugh perdió la cuenta. Perdió la noción del tiempo. Perdió todo excepto las palabras del padrenuestro, que repetía una y otra vez como un mantra, como un ancla que lo mantenía conectado a algo más grande que él.

Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

Pensó en María. En sus ojos oscuros, en su voz cantando canciones que él no entendía, en su cuerpo tibio junto al suyo en las noches de Valparaíso. Pensó en Clara, en su risa, en la manera en que lo miraba como si él fuera la persona más interesante del mundo. Pensó en el hijo que no conocía, el que habría nacido sin él, el que quizás nunca conocería.

No nos dejes caer en la tentación.

¿Había valido la pena? ¿Había valido la pena dejarlos por esto, por un barco lleno de conchas, por una obsesión que no podía controlar?

Y líbranos del mal.

Otra ola. Pero esta vez el barco no cayó. Esta vez siguió flotando, sacudido pero entero, herido pero vivo.

Amén.

La tormenta amainó al amanecer.

Hugh salió a cubierta y vio un mundo destrozado. Las velas estaban hechas jirones. El mástil de proa se había partido por la mitad. Las cuerdas colgaban como tripas de un animal muerto. El casco tenía grietas que dejaban entrar el agua, y los marineros ya estaban trabajando para sellarlas con lo que tuvieran a mano.

Pero estaban vivos. Casi todos estaban vivos.

Grimwood se acercó cojeando. Tenía un corte en la frente que le había cubierto la cara de sangre seca.

—Hemos perdido a Mendoza —dijo—. Una ola se lo llevó. Y a García le ha caído una viga en la pierna. Probablemente haya que cortarla.

Hugh asintió. Debería haber sentido tristeza, o culpa, o algo. Pero solo sentía un vacío enorme, como si la tormenta le hubiera vaciado el alma junto con el estómago.

—¿Los especímenes? —preguntó.

Grimwood lo miró con una expresión que podía ser disgusto o admiración.

—La bodega se ha inundado. No sé cuánto se ha salvado.

Hugh bajó a comprobarlo.

Era peor de lo que temía. El agua había llegado hasta la cintura en el punto más alto. Las estanterías se habían derrumbado, mezclando conchas con plantas, animales preservados con papeles empapados. El trabajo de meses flotaba en un caldo marrón que apestaba a sal y a descomposición.

Hugh se quedó mirando el desastre durante un largo momento. Luego se arremangó los pantalones, se metió en el agua y empezó a rescatar lo que pudo.

Tardó tres días en evaluar las pérdidas. Más de la cuarta parte de los especímenes estaban destruidos. Los dibujos, empapados. La caja impermeable había sobrevivido intacta, con los especímenes que Hugh había seleccionado antes de la tormenta.

La noche del tercer día, cuando todos los demás dormían, Hugh se sentó en cubierta con la espalda contra el mástil roto. El mar estaba en calma, como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. Las estrellas brillaban con una claridad que parecía burlona.

Abrió su cuaderno —milagrosamente seco, porque lo había llevado encima durante toda la tormenta— y escribió:

"El mar me ha enseñado una lección que no quería aprender. Nada es permanente. Nada está a salvo. Lo que construimos puede destruirse en una noche, y lo único que nos queda es la voluntad de empezar de nuevo."

"He perdido buena parte de mi trabajo. Debería estar destrozado. Debería querer volver a casa, abandonar esta locura, buscar una vida normal."

"Pero no quiero. Lo que quiero es volver a empezar. Encontrar más especímenes. Llenar de nuevo la bodega. Demostrar que la tormenta no ha podido conmigo."

"¿Qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de enfermedad es esta que me impide rendirme incluso cuando debería rendirme?"

"No lo sé. Solo sé que mañana, cuando salga el sol, volveré a buscar conchas."

"Es lo único que sé hacer. Es lo único que quiero hacer."

"Y si el mar me mata por ello, al menos moriré haciendo lo que amo."

Cerró el cuaderno y miró las estrellas.

En algún lugar del oeste estaban las Galápagos, las islas que nadie había explorado. En algún lugar del este estaba Chile, y María, y su hija.

Tenía que elegir.

—Oeste —dijo en voz alta, aunque no había nadie para escucharlo—. Primero el oeste. Luego volveré a casa.

El viento cambió de dirección, como si el mar hubiera escuchado su decisión.

Hugh sonrió por primera vez en tres días.

Tardaron seis semanas en reparar el Discoverer lo suficiente para continuar. Encontraron una isla con árboles adecuados para un mástil nuevo y agua dulce para rellenar los barriles. García sobrevivió, aunque perdió la pierna como Grimwood había predicho. Hugh lo visitaba cada día en su hamaca, le llevaba comida, le contaba historias de las criaturas que encontraba en la costa. El marinero lo escuchaba con ojos febriles, aferrándose a las palabras como a un salvavidas.

—¿Por qué hace esto, señor Cuming? —le preguntó una noche—. ¿Por qué arriesga la vida por unos caracoles?

Hugh se quedó pensando un momento.

—Porque los caracoles no mienten —respondió—. Los hombres mienten. Los libros mienten. Pero una concha es lo que es. No pretende ser otra cosa. No te decepciona.

García no entendió. Hugh tampoco esperaba que entendiera.

Zarparon a mediados de julio con el barco remendado y la tripulación reducida. Mendoza había muerto en la tormenta. Dos marineros más habían decidido quedarse en la isla, hartos del mar y de las obsesiones de aquel inglés loco. Quedaban cinco hombres, contando a Hugh y a Grimwood. Suficientes para navegar, pero no para enfrentar otra emergencia.

—Deberíamos volver a Valparaíso —dijo el capitán—. Reparar el barco como es debido. Conseguir más tripulación.

—Las Galápagos están más cerca.

—Las Galápagos están en medio de la nada. Si algo sale mal allí, no habrá nadie que nos ayude.

Hugh lo miró fijamente.

—Está bien. Volvamos a Valparaíso y luego continuaremos.

A finales de 1828, tras unos meses en Valparaíso para descargar las especies recolectadas y hacer las reparaciones en el barco, el viaje continuó por la costa pacífica sudamericana: Chiloé y Concepción en Chile, posteriormente la costa de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Hondura. En diciembre de 1829, pone rumbo a las islas Galápagos.

Capítulo 7: Las islas del diablo

Las Galápagos aparecieron en el horizonte un mes después, exactamente como el prólogo de esta historia las describe: volcanes negros contra un cielo azul, lava retorcida, iguanas inmóviles como estatuas de un tiempo anterior al hombre.

Pero lo que el prólogo no cuenta es lo que Hugh sintió cuando pisó tierra por primera vez.

No fue asombro. No fue curiosidad. Fue reconocimiento.

Como si hubiera estado allí antes. Como si aquellas islas lo hubieran estado esperando toda su vida.

Bajó del bote y caminó por la playa de arena negra. Las iguanas lo miraban pasar sin moverse, sin miedo, sin interés aparente. Los pájaros —piqueros de patas azules, fragatas, pinzones de todos los tamaños— volaban a su alrededor como si él fuera parte del paisaje.

Hugh se arrodilló junto a una iguana marina y la tocó. La criatura no huyó. Ni siquiera parpadeó. Se limitó a mirarlo con sus ojos de reptil, ojos que parecían contener millones de años de evolución.

—¿Qué eres? —murmuró Hugh—. ¿De dónde vienes?

La iguana no respondió. Pero Hugh tuvo la sensación de que, si pudiera hablar, tendría mucho que contar.

Pasaron tres semanas en las Galápagos, saltando de isla en isla, recogiendo todo lo que encontraban.

Cada isla era diferente. No solo en el paisaje —algunas eran verdes y húmedas, otras secas y desoladas— sino en las criaturas que las habitaban. Los pinzones de una isla tenían picos gruesos, perfectos para romper semillas duras. Los de otra isla tenían picos finos, ideales para extraer insectos de la corteza de los árboles. Los de una tercera isla tenían picos curvados, como hechos para alimentarse de cactus.

¿Por qué?

Hugh se hacía esa pregunta cada noche, sentado en la cubierta del Discoverer, rodeado de especímenes que no sabía cómo clasificar.

Si Dios había creado cada especie por separado, ¿por qué crear pinzones diferentes para cada isla? ¿Por qué no crear un solo pinzón perfecto y ponerlo en todas partes?

Y si las especies no habían sido creadas por separado, ¿qué significaba eso? ¿De dónde venían? ¿Cómo habían llegado a ser lo que eran?

Escribió en su cuaderno:

"Estas islas son un rompecabezas que no sé resolver. Cada pieza encaja con las demás, pero la imagen completa se me escapa. Hay un patrón aquí, una lógica, una explicación. Pero no la veo."

"Quizás no soy lo bastante inteligente. Quizás hacen falta ojos más jóvenes, una mente más fresca. Quizás alguien vendrá después de mí y verá lo que yo no puedo ver."

"Pero al menos habré recogido las piezas. Al menos habré hecho las preguntas."

No sabía que seis años después, un joven naturalista llamado Charles Darwin llegaría a estas mismas islas, haría las mismas preguntas, recogería las mismas piezas. Y que Darwin, a diferencia de Hugh, encontraría la respuesta.

La última isla que visitaron fue la más inhóspita de todas.

No tenía nombre en los mapas. Era poco más que un cono volcánico emergiendo del mar, con laderas tan empinadas que parecía imposible que algo pudiera vivir en ellas. Pero Hugh había aprendido que lo imposible no existía en las Galápagos.

—No me gusta ese lugar —dijo Grimwood, mirando la isla con el catalejo—. Parece el infierno.

—Precisamente por eso quiero ir.

Bajaron en el bote al amanecer. El desembarco fue difícil: no había playa, solo rocas afiladas contra las que las olas rompían con furia. Hugh se cortó las manos en tres sitios antes de conseguir trepar a tierra firme.

Lo que encontró arriba mereció cada corte.

La isla estaba llena de tortugas gigantes. Cientos de ellas, quizás miles, arrastrándose por las laderas del volcán con una lentitud majestuosa. Algunas eran tan grandes que Hugh podría haberse sentado encima. Tenían caparazones abombados, cuellos larguísimos, ojos que parecían haber visto el nacimiento del mundo.

Hugh se acercó a una de las más grandes. El animal lo miró sin miedo, masticando lentamente un cactus.

—Eres más vieja que yo —murmuró Hugh—. Eres más vieja que mi país. Probablemente eres más vieja que cualquier hombre que haya vivido jamás.

La tortuga parpadeó una vez, lentamente, y siguió comiendo.

Hugh pasó el día entero en aquella isla, midiendo tortugas, dibujando sus caparazones, anotando las diferencias entre unas y otras. Descubrió algo curioso: las tortugas de esta isla tenían caparazones diferentes de las que había visto en otras islas. Más altos, más curvados, con un borde frontal que se elevaba como una montura de caballo.

Otra pregunta. Otra pieza del rompecabezas.

Cuando el sol empezó a bajar, Hugh se sentó en una roca y miró el paisaje. Volcanes muertos, lava negra, tortugas prehistóricas, un mar que se extendía hasta el infinito en todas direcciones.

Estaba solo. Completamente solo. El Discoverer era un punto diminuto en la bahía, y sus compañeros estaban demasiado lejos para oírlo si gritaba.

Debería haber sentido miedo. O al menos inquietud.

Pero lo que sintió fue paz.

Por primera vez en su vida, Hugh Cuming no quería estar en ningún otro lugar. No pensaba en Chile, ni en María, ni en sus hijos. No pensaba en Inglaterra, ni en el Museo Británico, ni en la fama que podría conseguir con sus descubrimientos. Solo pensaba en el momento presente: el sol calentándole la espalda, el olor a azufre del volcán, el sonido de las tortugas arrastrándose por la lava.

Esto era lo que había buscado toda su vida. No las conchas. No los especímenes. Esto: la sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer.

Sacó el cuaderno y escribió:

"He encontrado mi lugar en el mundo. No es un país ni una ciudad. Es esto: una roca en medio del mar, rodeado de criaturas que no me temen porque no tienen razón para temerme."

"¿Esto es la felicidad? ¿Esto es lo que los otros hombres sienten cuando miran a sus esposas, a sus hijos, a sus casas?"

"Si es así, los entiendo por fin. Entiendo por qué se quedan. Entiendo por qué no necesitan nada más."

"Pero yo no puedo quedarme. Tengo que volver. Tengo que mostrarle al mundo lo que he encontrado."

"Aunque una parte de mí se quedará aquí para siempre. Entre las tortugas y los volcanes y el silencio."

Cerró el cuaderno y bajó hacia el bote.

El sol se hundía en el mar, tiñendo el cielo de rojo y naranja.

Hugh miró atrás una última vez. Una de las tortugas gigantes lo estaba observando desde lo alto de la ladera, inmóvil contra el cielo en llamas.

Se quedaron mirándose durante un momento que pareció eterno.

Luego Hugh se volvió y siguió bajando.

Al día siguiente, el Discoverer puso rumbo a Valparaíso.

Era hora de volver a casa.

Capítulo 8: El regreso

María lo vio antes de que él la viera a ella.

Estaba en el muelle cuando el Discoverer entró en la bahía de Valparaíso, con una niña agarrada a su falda. Hugh estaba en la proa, buscándola entre la multitud, pero había demasiada gente y demasiado sol y sus ojos ya no eran los de antes.

Fue Clara quien lo reconoció primero.

—¡Papá! —gritó, soltando la falda de su madre y echando a correr por el muelle.

Hugh la oyó. Aquella voz aguda, aquella palabra que no había oído en casi dos años. Bajó del barco antes de que terminaran de amarrarlo, saltando al muelle con una agilidad que no sabía que todavía tenía.

Clara se lanzó a sus brazos. Tenía seis años y pesaba más de lo que Hugh recordaba. Olía a jabón y a pan recién hecho y a algo más, algo que solo podía describirse como infancia.

—Papá, papá, papá —repetía la niña, con la cara enterrada en su cuello.

Hugh la abrazó tan fuerte que temió romperla.

María se acercó despacio. Hugh levantó la vista y la miró.

Estaba más delgada. Tenía ojeras. El pelo, que siempre llevaba recogido, le caía suelto sobre los hombros como si no hubiera tenido tiempo de peinarse. Pero sus ojos eran los mismos: oscuros, profundos, capaces de ver cosas que él prefería mantener ocultas.

—Has vuelto de nuevo—dijo ella.

—Te dije que volvería.

—Lo dijiste. Pero los hombres dicen muchas cosas.

—¿Cuánto tiempo te quedas?

La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un estanque.

—No lo sé —respondió Hugh—. Tengo que clasificar los especímenes. Enviarlos a Inglaterra. Escribir los informes.

—¿Y después?

Hugh no respondió. No podía responder. Porque la verdad era que ya estaba pensando en el siguiente viaje, en las costas que no había explorado, en las islas que no había visitado. La verdad era que una parte de él seguía en el mar, y siempre seguiría en el mar, sin importar dónde estuviera su cuerpo.

María lo sabía. Lo había sabido desde el principio.

—Ven —dijo, dándose la vuelta—. Te he preparado la cena.

Hugh la siguió con Clara de la mano y el peso de sus silencios sobre los hombros.

Los meses siguientes fueron los más extraños de su vida.

Durante el día, Hugh trabajaba en su estudio, rodeado de cajas y estantes y especímenes que parecían multiplicarse cada vez que se daba la vuelta. Clasificaba, dibujaba, etiquetaba, empacaba.

Pero por las noches, cuando el trabajo terminaba y la casa quedaba en silencio, Hugh se sentaba junto a la ventana y miraba el mar.

María lo observaba desde la puerta, sin decir nada.

A veces Hugh se volvía y la encontraba allí, de pie en la oscuridad, con los brazos cruzados sobre el pecho.

—¿Por qué no duermes? —le preguntaba.

—Porque tú no duermes.

—Estoy bien.

—No estás bien. Estás aquí pero no estás aquí. Tu cuerpo está en esta casa, pero tu cabeza está en algún lugar del océano.

Hugh no sabía qué responder. Porque María tenía razón.

Una noche, ella se sentó a su lado junto a la ventana. Clara y Hugh Valentine dormían en la habitación de al lado, con esa respiración profunda de los niños que no conocen el insomnio.

—Cuéntame —dijo María.

—¿Qué quieres que te cuente?

—Todo. Las islas. Las tormentas. Lo que viste. Lo que sentiste.

Hugh empezó a hablar. No había hablado con nadie de aquellas cosas, no realmente. Grimwood era un buen capitán, pero no un confidente. Los marineros eran compañeros de trabajo, no amigos. María era la única persona que podía entenderlo, y ni siquiera estaba seguro de eso.

Le habló de Isla de Pascua y de los gigantes de piedra. De Tahití y del anciano que le había regalado la concha. De la tormenta que casi los mata y de los especímenes que había perdido. De las Galápagos y de las tortugas y de los pinzones que eran diferentes en cada isla.

Le habló de las preguntas que no podía responder.

María escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando Hugh terminó, el cielo empezaba a clarear por el este.

En 1830 nació su segundo hijo, Hugh Valentine.

—¿Y ahora qué? —preguntó ella.

—No lo sé.

—Sí lo sabes. Pero no quieres decirlo.

Hugh cerró los ojos. Estaba agotado, no solo por la falta de sueño sino por algo más profundo, una fatiga del alma que no sabía cómo curar.

—Quiero ir a Filipinas —dijo finalmente—. He oído que las islas del Pacífico occidental tienen especies que nadie ha visto. Orquídeas, conchas, pájaros. Un mundo entero sin explorar.

—¿Cuándo?

—No sé. Meses. Quizás un año. Tengo que preparar la expedición, conseguir financiación, encontrar un barco.

María asintió lentamente.

—¿Y nosotros?

—Vendré a veros. Siempre vendré a veros.

—No me refiero a eso.

Hugh la miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes, o que no había querido ver.

—¿Qué quieres decir?

—Quiero decir que los niños necesitan un padre. No un hombre que aparece cada dos años con los bolsillos llenos de conchas y la cabeza llena de islas lejanas. Un padre de verdad. Alguien que esté aquí.

—María...

—No te estoy pidiendo que te quedes. Sé que no puedes quedarte. Pero necesito saber qué somos para ti. Si somos tu familia o solo un puerto donde paras a descansar entre viajes.

Hugh no respondió inmediatamente. Las palabras de María lo habían golpeado en algún lugar profundo, un lugar que prefería mantener cerrado.

—Sois mi familia —dijo finalmente—. La única familia que he tenido nunca.

—Entonces actúa como si lo fuéramos.

Se levantó y se fue a la habitación. Hugh se quedó junto a la ventana, mirando el mar que empezaba a brillar con la luz del amanecer.

Sabía que María tenía razón. Sabía que estaba fallando como padre, como compañero, como hombre. Sabía que sus hijos crecerían sin él, que recordarían a su padre como una figura distante que aparecía de vez en cuando oliendo a sal y a lugares lejanos.

Pero también sabía que no podía cambiar. Que la cosa que lo impulsaba hacia el mar era más fuerte que él, más fuerte que cualquier amor, más fuerte que cualquier responsabilidad.

Era su bendición y su maldición.

Y no sabía cómo liberarse de ninguna de las dos.

Se quedó en Valparaíso un año.