EL GALENO - PRIMERA PARTE - UNA MENTE VANGUARDISTA

La primera parte de la historia del Dr. José García-Ramos, un médico que se adelantó a su tiempo

- PRÓLOGO: El nombre de Galeno

- CAPÍTULO 1: El invento del electrodo

- CAPÍTULO 2: LOS AÑOS DE CULLEREDO (1903-1911)

- CAPÍTULO 3: La luz que cura

- CAPÍTULO 4: El hipnotizador

- CAPÍTULO 5: El apellido

- CAPÍTULO 6: La caja de rayos X

- CAPÍTULO 7: El hombre que capturaba el tiempo

- CAPÍTULO 8: El péndulo y las energías invisibles

- CAPÍTULO 9 - El doctor vegetariano

- CAPÍTULO 10: El médico altruista

- CAPÍTULO 11: El vicepresidente de la Academia de Medicina

- CAPÍTULO 12- Los hijos García-Ramos

PRÓLOGO: El nombre de Galeno

En el siglo II después de Cristo, un médico griego llamado Galeno de Pérgamo revolucionó la medicina occidental. Sus tratados sobre anatomía, fisiología y terapéutica dominaron el pensamiento médico durante casi mil quinientos años. Galeno creía en la observación meticulosa, en el método científico, en la razón por encima del dogma. Y sobre todo, creía que la medicina era tanto un arte como una ciencia: no bastaba con conocer el cuerpo humano, había que entender también a la persona.

Diecisiete siglos después, en La Coruña, un médico español de 54 años fue iniciado en una logia masónica. Como era costumbre, debía elegir un nombre simbólico. Un nombre que representara sus ideales, sus aspiraciones, lo que quería llegar a ser.

José García-Ramos Segond no dudó ni un segundo.

—Galeno —dijo.

¿Qué tenían en común un médico griego del siglo II y un forense gallego del siglo XX?

Más de lo que podría parecer.

Ambos eran hombres de ciencia en épocas donde la superstición dominaba el pensamiento. Galeno desafió las creencias médicas de su tiempo diseccionando cuerpos y observando síntomas. José desafió las creencias políticas de su tiempo creyendo en la razón, la libertad y la fraternidad universal.

Ambos fueron innovadores. Galeno desarrolló nuevas técnicas quirúrgicas y descubrió funciones del cerebro que nadie conocía. José desarrolló un electrodo para la diatermia, fue pionero en el uso de rayos X y ultravioleta en Galicia, experimentó con hipnosis como alternativa a la anestesia.

Ambos dedicaron su vida a curar. Galeno fue médico de gladiadores en Pérgamo antes de convertirse en médico del emperador Marco Aurelio en Roma. José fue médico rural en Arzúa, Tordoya y Culleredo, forense del Juzgado de La Coruña, médico de los presos en la cárcel provincial.

Pero quizás lo más importante es esto: ambos creían que el conocimiento debía estar al servicio de la humanidad, no del poder.

Esta es la historia de Galeno. No el médico griego, sino el médico gallego que tomó su nombre.

Y como el Galeno original, su legado no está en monumentos ni en calles con su nombre. Está en las cientos de vidas que salvó. En los pacientes que curó. En los presos a los que atendió. En las autopsias que hizo para que la justicia —aunque fuera imperfecta— pudiera hacerse.

Está en seguir haciendo el bien, aunque el mundo se esté derrumbando a tu alrededor.

Esa es la lección de Galeno. Del griego y del gallego.

Y esa es la historia que estás a punto de leer.

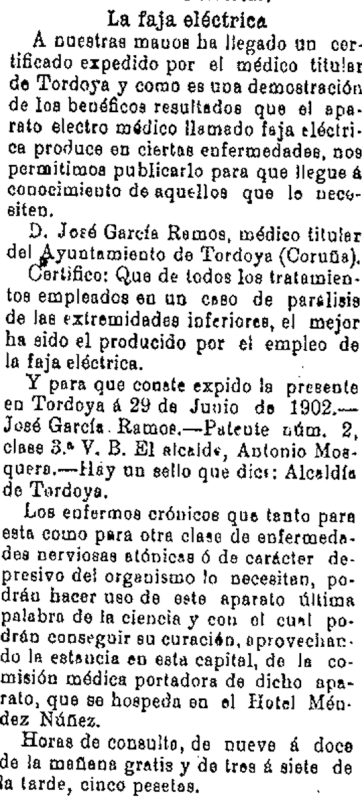

CAPÍTULO 1: El invento del electrodo

Tordoya, La Coruña, 1902

José, médico del Ayuntamiento de Tordoya, atendía a un hombre de mediana edad llamado Tomás, un agricultor que había sufrido un accidente tres años antes. Una caída le había dejado con una parálisis parcial en la pierna izquierda. No era completa, podía mover la pierna, pero los músculos estaban débiles, atrofiados, apenas respondían a su voluntad.

—He probado de todo, doctor —dijo Tomás con desesperación—. Masajes, compresas calientes, ejercicios. Nada funciona. Los músculos simplemente no responden.

José examinó la pierna cuidadosamente. El nervio estaba dañado pero no completamente destruido. Los músculos habían perdido tono por falta de uso. Era el tipo de caso que tradicionalmente se consideraba sin esperanza, el paciente tendría que aprender a vivir con la discapacidad.

Pero José había estado leyendo sobre una tecnología terapéutica nueva: la diatermia, el uso de corrientes eléctricas de alta frecuencia para calentar tejidos profundos del cuerpo. Los franceses estaban experimentando con ella para tratar de todo, desde artritis hasta infecciones profundas. La teoría era que el calentamiento profundo podía estimular la circulación, promover la curación, incluso reactivar nervios dañados.

El problema era el equipo. Las máquinas de diatermia disponibles comercialmente eran caras, voluminosas, y diseñadas para hospitales grandes. José no podía permitirse una. Pero lo que sí tenía era una mente analítica, conocimientos de electricidad, y un taller improvisado en su consulta.

—Dame cuatro semanas —le dijo a Tomás—. Creo que puedo ayudarte, pero necesito construir algo primero.

Durante las siguientes semanas, José se encerró en su consulta cada noche después de ver a sus últimos pacientes. Pilar le llevaba la cena en bandeja, encontrándolo rodeado de cables, transformadores, piezas de metal que había comprado en ferreterías de La Coruña.

—¿Qué estás construyendo ahora? —preguntó ella una noche, mirando el caos organizado en su escritorio.

—Un electrodo para diatermia —respondió José sin levantar la vista, sus manos ocupadas soldando cables—. Las versiones comerciales son muy grandes, muy rígidas. No se adaptan bien a diferentes partes del cuerpo. Estoy diseñando uno que sea flexible, como una faja, que pueda moldearse a la forma de una pierna, un brazo, cualquier parte que necesite tratamiento.

—¿Y funciona?

José levantó la vista, sus ojos brillando con ese entusiasmo que ella conocía tan bien. —Todavía no lo sé. Pero en teoría... en teoría debería funcionar mejor que cualquier cosa que exista actualmente en el mercado.

Poco a poco fue diseñando un electrodo flexible hecho de una malla de cobre tejida, forrada con material aislante en ciertas áreas, conectado a un generador de alta frecuencia que José había modificado extensamente.

La primera prueba fue consigo mismo. La segunda con Rita, la criada.

—Rita —dijo José con una sonrisa—, te necesito.

Rita, que ya estaba acostumbrada a ser el conejillo de indias del doctor, suspiró resignada. —¿Qué es esta vez, doctor?

—Electricidad. Pero no te preocupes, no sentirás nada doloroso. Solo calor.

José colocó el electrodo alrededor del antebrazo de Rita, conectó el generador, y gradualmente aumentó la corriente. Los ojos de Rita se abrieron con sorpresa.

—¡Doctor! Está caliente. No en la piel, sino... adentro. Puedo sentir el calor en los músculos.

—¡Exacto! —exclamó José triunfante—. Eso es exactamente lo que se supone que debe hacer. ¿Te duele?

—No. Solo calor. Bastante agradable, en realidad.

Durante los siguientes días, José refinó el diseño. Ajustó la intensidad de la corriente, modificó la forma de la faja electrodo para que fuera aún más flexible, añadió controles más precisos al generador. Cada versión la probaba primero en sí mismo, luego en Rita.

Cuando estuvo satisfecho con el diseño, llamó a Tomás.

El agricultor llegó con una mezcla de esperanza y escepticismo en su rostro. Había visto a demasiados médicos, probado demasiadas curas milagrosas que no funcionaban.

—Tomás, voy a ser honesto contigo —dijo José mientras preparaba el equipo—. Esto es experimental. Nunca he usado esto en un paciente antes. Pero creo, genuinamente creo, que puede ayudarte.

José colocó el electrodo flexible alrededor de la pierna paralizada de Tomás, asegurándose de que cubriera toda el área afectada. Luego encendió el generador.

—¿Sientes algo?

—Calor —dijo Tomás con asombro—. Calor profundo, como si me hubieran sumergido la pierna en agua caliente. Pero no en la piel... es más profundo.

—Perfecto. Vamos a mantener esto durante quince minutos. Luego haremos ejercicios.

Durante las siguientes semanas, Tomás vino tres veces por semana. Cada sesión seguía el mismo patrón: quince minutos de diatermia para calentar los tejidos profundos y estimular la circulación, seguidos de ejercicios dirigidos para fortalecer los músculos debilitados.

Los resultados fueron sorprendentes. Después de dos semanas, Tomás podía mover la pierna con más facilidad. Después de un mes, caminaba con menos cojera. Después de tres meses, había recuperado casi el 70% de la función de su pierna.

—Es un milagro, doctor —dijo Tomás en una de sus últimas sesiones, con lágrimas en los ojos—. Los otros médicos dijeron que nunca quedaría bien. Pero ahora... ahora puedo volver a trabajar.

—No es un milagro, Tomás —respondió José—. Es ciencia. Es electricidad. Es el cuerpo humano haciendo lo que está diseñado para hacer: curarse a sí mismo cuando se le dan las herramientas correctas.

La noticia del éxito se extendió rápidamente. Pronto José tenía pacientes viniendo de toda Galicia para recibir tratamiento con la misteriosa "faja eléctrica del doctor García Ramos". Pacientes con parálisis, con músculos atrofiados, con artritis severa, todos buscando el mismo milagro que Tomás había encontrado.

José trató de explicar que no era magia, que era simplemente la aplicación inteligente de principios físicos bien establecidos. Pero para los pacientes que habían vivido con dolor crónico o discapacidad durante años, y que ahora encontraban alivio, la distinción entre ciencia y milagro parecía irrelevante.

Una tarde, José recibió la visita de un colega médico de Santiago, el doctor Fernández, quien había escuchado sobre el trabajo de José.

—García Ramos, necesito ver este invento tuyo —dijo Fernández sin preámbulos—. Tengo pacientes que podrían beneficiarse, pero necesito entender cómo funciona.

José, siempre generoso con su conocimiento, pasó toda la tarde explicando el diseño del electrodo, los principios de la diatermia, las técnicas de aplicación. Incluso hizo bocetos detallados que Fernández podría llevar de vuelta a Santiago.

—¿No vas a patentar esto? —preguntó Fernández con sorpresa—. Podrías hacer una fortuna vendiendo este diseño a fabricantes de equipos médicos.

José se encogió de hombros. —No me interesa la fortuna. Me interesa que los pacientes reciban tratamiento. Si tú puedes replicar mi diseño y ayudar a más personas en Santiago, excelente. Ese es el objetivo.

—Eres un idealista, García Ramos. Un idealista loco.

—Probablemente —admitió José con una sonrisa—. Pero al menos soy un idealista loco que está ayudando a la gente a caminar de nuevo.

Esa noche, Pilar encontró a José en su taller, ya trabajando en mejoras al diseño del electrodo.

—¿Nunca descansas? —preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta.

—¿Cómo puedo descansar cuando hay tanto por hacer? —respondió José—. Pilar, piensa en ello. Acabamos de demostrar que podemos usar electricidad para curar. ¿Qué más podemos hacer con ella? ¿Podemos usarla para tratar infecciones profundas? ¿Para estimular órganos enfermos? Las posibilidades son infinitas.

Pilar se sentó en la silla al lado de su marido. —José, te amo. Y admiro tu pasión. Pero prométeme que también cuidarás de ti mismo. Todos estos experimentos, la electricidad, las horas sin dormir... tu cuerpo también tiene límites.

José tomó la mano de su esposa. —Lo prometo. Pero Pilar, cuando veo a hombres como Tomás volver a caminar, cuando veo el alivio en sus rostros después de años de sufrimiento... ¿cómo puedo no seguir intentando?

Pilar apretó su mano. No tenía respuesta para eso. Porque esa era la esencia de José García Ramos: un hombre que no podía detenerse, que no podía dejar de buscar la siguiente solución, el siguiente avance, la siguiente forma de reducir el sufrimiento humano.

Incluso si eso significaba empujar los límites de su propio cuerpo, trabajar con tecnologías peligrosas, arriesgar su salud en el altar del progreso científico.

Era su bendición y su maldición. Su don y su carga.

Y él no lo cambiaría por nada del mundo.

NOTA: El electrodo para aplicación de la diatermia del Dr. García Ramos fue elogiado por especialistas extranjeros y citado en diversas obras y catálogos alemanes.

CAPÍTULO 2: LOS AÑOS DE CULLEREDO (1903-1911)

La casa del médico municipal en Culleredo era pequeña pero acogedora. Tenía dos plantas: abajo el consultorio y la sala de espera, arriba los dormitorios. Y un patio trasero donde Pilar colgaba la ropa y donde, con el tiempo, los niños aprenderían a dar sus primeros pasos.

José ensillaba el caballo cada mañana al amanecer y salía a hacer la ronda por las aldeas de alrededor. Era médico municipal, lo que significaba que debía atender a todos los vecinos de Culleredo y sus parroquias, estuvieran donde estuvieran. A veces tardaba todo el día en volver.

Pilar se quedaba en casa, esperando. Era así la vida de las mujeres entonces: esperar.

Pero no esperaba sola.

José, el primer hijo, nació el 17 de septiembre 1904. Le pusieron el nombre de su padre, pero desde el principio todos le llamaron Pepito para distinguirlo del padre. Luego su hermano Moncho le llamaría "Mambrú".

Era un niño enfermizo. Lloraba mucho por las noches. Pilar se pasaba horas meciéndolo, cantándole canciones de cuna que su madre le había enseñado en Vilasantar. José padre lo examinaba con ojo clínico, le auscultaba el pecho, le miraba la garganta.

—Es normal —decía, intentando tranquilizar a Pilar—. Los primeros meses son así. Ya se le pasará.

Pero la tuberculosis que Pepito contraería años después ya estaba ahí, agazapada, esperando.

Ramón nació dos años después, en 1906, el 25 de agosto. A ese le llamaron Moncho desde el principio.

Era todo lo contrario a su hermano: robusto, ruidoso, siempre moviéndose. Empezó a caminar antes del año. Pilar lo perseguía por toda la casa, agotada, mientras Pepito —ya con dos años— la miraba con esos ojos grandes y serios que tendría toda la vida.

José volvía de sus rondas médicas y se encontraba la casa patas arriba: Moncho había volcado un cubo de agua, Pepito estaba llorando porque su hermano le había quitado un juguete, Pilar intentaba cocinar con un niño colgado de la falda.

—¿Cómo ha ido el día? —le preguntaba José, besándola en la frente.

—Sobreviviendo —respondía Pilar, pero le sonreía.

El 24 de julio de 1908 llegó Carmelina.

La primera niña. Y Pilar, después de dos varones, lloró de felicidad cuando la comadrona se la puso en brazos.

—Es preciosa —dijo.

—Es idéntica a ti —respondió José, y era verdad.

Carmelina era una niña tranquila, dulce. No lloraba casi nunca. Dormía bien. Comía bien. Era, en palabras de Pilar, un regalo del cielo después de dos niños difíciles, más el segundo que el primero.

Pepito y Moncho, con cuatro y dos años respectivamente, la miraban con curiosidad. Aquel bebé que lloraba poco y dormía mucho les parecía una criatura extraña.

—¿Cuándo va a poder jugar con nosotros? —preguntó Pepito.

—Dentro de unos años —dijo José—. Ahora tú tienes que cuidarla. Eres el hermano mayor.

Y Pepito, serio como siempre, asintió. Aquel niño ya tenía una responsabilidad.

Una tarde de domingo, José se sentó en el patio trasero a fumar un cigarro. Era raro que tuviera un momento de tranquilidad.

Pilar salió con una taza de café y se sentó a su lado.

Dentro de la casa se oía el bullicio: Moncho perseguía a Pepito, Carmelina gateaba por el suelo.

—Tres hijos —dijo Pilar—. Tres.

—Una familia —respondió José.

—Una tribu.

José se rio. Le cogió la mano.

—¿Te arrepientes?

Pilar le miró dulcemente. Tenía treinta y dos años. Estaba cansada. Tenía ojeras. El pelo recogido en un moño sencillo.

Pero sonrió.

—Nunca.

Al año siguiente, en 1911, José consiguió el traslado a La Coruña como forense suplente del Juzgado médico de la prisión provincial. Un año más tarde lograría la plaza en propiedad.

Era un ascenso importante. Más sueldo. Más estabilidad. La capital, no un pueblo.

Recogieron sus cosas —que no eran muchas— y se mudaron a la calle Ferrol 8, segundo piso izquierda.

Los niños eran pequeños todavía. Pepito tenía siete años. Moncho cinco. Carmelina tres. Y Pilar estaba de nuevo embarazada.

Ninguno de ellos recordaría Culleredo cuando fueran adultos. Pero allí habían nacido los tres. En aquella casa pequeña donde José atendía pacientes en la planta baja y donde Pilar criaba a sus hijos en la de arriba.

Allí empezó la familia García-Ramos Platas.

Áurea —Aurita— nació el 29 de agosto de 1911 ya en La Coruña, tomando el nombre de su abuela. Y por ser la pequeña pronto fue la más mimada de la familia.

CAPÍTULO 3: La luz que cura

La Coruña, 1913.

La consulta del doctor José García Ramos estaba situada en su vivienda de la calle Ferrol 8. Ese día, lo que de verdad le interesaba estaba en aquella caja de madera oscura que había mandado traer de Alemania y que descansaba en el rincón más protegido de su consulta, envuelta en tela encerada como si fuera un instrumento de música o una reliquia.

Era una lámpara de rayos ultravioleta. Marca Bosch. La había encargado tras leer los trabajos del danés Niels Finsen, que había ganado el Nobel de Medicina en 1903 demostrando que la luz podía matar bacterias, que la luz podía curar. José García Ramos leyó aquel trabajo dos veces, lo anotó en los márgenes con su letra apretada y decidió que La Coruña necesitaba tener eso.

La primera paciente que se sentó ante la lámpara fue Remedios, una mujer de cuarenta y dos años que llevaba dos inviernos con una infección cutánea en el antebrazo que no cedía a ningún ungüento. Había probado con el médico de cabecera, con la herborista, con una peregrinación a Santiago. La piel se le había oscurecido y escamado en una mancha del tamaño de una moneda grande.

—¿Me va a quemar con eso? —preguntó Remedios, mirando la lámpara con la misma desconfianza con que se miraría un escorpión.

—No la voy a quemar —dijo el doctor García Ramos, colocando el brazo de la mujer en la posición correcta—. La voy a iluminar.

—Es lo mismo.

—No lo es. El fuego destruye. La luz ultravioleta hace algo diferente: mata los organismos que le hacen daño a usted sin tocar los que la protegen.

Remedios no entendió muy bien aquello, pero algo en la seguridad del médico la tranquilizó. Él había heredado de su padre, el médico de Arzúa, esa capacidad de hablar con los pacientes como si fueran personas inteligentes que merecían entender lo que les pasaba.

Lo que García Ramos sabía, y que pocos médicos de provincias conocían entonces, era que los rayos ultravioleta tienen una longitud de onda corta que destruye el ADN de las bacterias. Las mata antes de que puedan reproducirse. Finsen lo había demostrado con el lupus vulgaris, la tuberculosis cutánea, que hasta entonces se trataba con escaso éxito. Pero el principio bactericida era mucho más amplio. Era, en esencia, un arma de luz.

En aquella época, La Coruña era una ciudad húmeda y atlántica donde las infecciones de piel proliferaban como hongos en los meses de otoño e invierno. Los médicos disponían de pocos recursos terapéuticos para ellas: bismuto, mercurio, arsénico en sus distintas formulaciones, cataplasmas, cauterizaciones. La antisepsia quirúrgica era relativamente nueva. La idea de que la luz podía ser un medicamento resultaba, para muchos colegas, casi una herejía.

—García Ramos, con todo el respeto —le dijo un colega en la tertulia del casino una tarde de febrero—, lo de la lámpara me parece un juguete caro. Curanderismo con pretensiones científicas.

El doctor apuró su café antes de contestar.

—Finsen ganó el Nobel hace diez años —dijo—. Si eso es curanderismo, la Academia Sueca tiene mucho que explicar.

—Finsen era danés. Aquí no somos Dinamarca.

—Las bacterias tampoco saben de fronteras.

No hubo más conversación sobre el asunto aquella noche. Pero el colega escéptico se presentó en la consulta cuatro meses después, trayendo de la mano a su propia hija, que llevaba semanas con una infección en el cuello que no cedía.

El protocolo que García Ramos había desarrollado era sencillo pero preciso. Primero limpiaba la zona afectada con agua boricada. Luego protegía la piel sana circundante con una gasa húmeda o una fina lámina de cristal que filtraba parte de la radiación. Después encendía la lámpara Bosch, esperaba unos minutos a que alcanzara la temperatura de trabajo y la acercaba a la distancia correcta: ni demasiado cerca, para no provocar quemadura; ni demasiado lejos, para que la energía llegara con suficiente intensidad.

Los tiempos de exposición los había calculado él mismo, ajustándolos tipo a tipo de lesión, paciente a paciente. Tenía un cuaderno donde anotaba cada sesión: el nombre del enfermo, el diagnóstico, el tiempo de exposición, la distancia, la evolución. Era un cuaderno de investigación clínica, aunque él no lo llamara así. Lo llamaba su diario de trabajo.

—¿Le duele? —le preguntaba a cada paciente durante la sesión.

—Es como el sol —contestó un muchacho de quince años con una infección en la mejilla—. Pero más fijo.

—Exactamente eso es —dijo el doctor—. Es el sol concentrado.

A lo largo de los años siguientes, la fama de la consulta de García Ramos fue creciendo con la lentitud y la solidez de las cosas que funcionan de verdad. Llegaban pacientes de Ferrol, de Betanzos, de Santiago. Madres que traían a sus hijos con eccemas resistentes. Pescadores con infecciones en las manos que no sanaban. Ancianos con úlceras cutáneas que los médicos rurales habían declarado incurables.

No todos mejoraban. García Ramos era demasiado honesto como médico para pretender que su lámpara era infalible. Había casos en que la infección era demasiado profunda, casos en que el paciente llegaba demasiado tarde, casos en que la piel reaccionaba de manera imprevista. Lo anotaba todo en su cuaderno, los fracasos con la misma minuciosidad que los éxitos. Era su manera de entender la medicina: como una ciencia que avanza a base de acumular errores bien documentados.

Años más tarde, cuando la fototerapia se convirtiera en un tratamiento estándar reconocido en toda Europa, cuando los grandes hospitales incorporaran equipos de rayos ultravioleta en sus servicios de dermatología, José García Ramos seguiría teniendo en su consulta aquella primera lámpara Bosch. Un poco más vieja, con alguna pieza reparada, pero funcionando. No era sentimentalismo. Era que seguía siendo la mejor que había tenido.

Había algo en aquel aparato que García Ramos no terminaba de explicar con la frialdad del científico, pero la medicina, en su fondo más antiguo, siempre había sabido que la luz era terapéutica. Que los griegos ponían a sus enfermos al sol no era superstición, era intuición. Finsen lo había demostrado con números. Y él, en La Coruña, entre el Atlántico y la llovizna permanente, lo confirmaba sesión a sesión, paciente a paciente.

CAPÍTULO 4: El hipnotizador

La Coruña, 1915

Francisco, el criado de la casa de los García-Ramos, en la calle Ferrol 8 (antes nº 21), sabía que algo extraño estaba sucediendo cuando el doctor lo llamó a su consulta una tarde de marzo. No era la primera vez que lo convocaba, pero había algo en la mirada del doctor, una mezcla de entusiasmo científico y travesura infantil, que siempre precedía a los experimentos.

—Francisco —dijo José García-Ramos con voz seria pero con ojos brillantes—, necesito tu ayuda para algo importante. Algo revolucionario.

El criado, un hombre de unos treinta años que llevaba trabajando para la familia desde hacía cinco, conocía ya esa expresión. Significaba que el doctor había leído algo en alguna de sus revistas médicas francesas, o que había tenido una de esas ideas que lo mantenían despierto hasta el amanecer.

—¿De qué se trata esta vez, doctor?

José se levantó y caminó hasta su escritorio, donde había una pila de libros en francés. Tomó uno y lo abrió en una página marcada con cuidado.

—Hipnosis médica, Francisco. La capacidad de inducir un estado de trance en el que el paciente no siente dolor. Imagínalo: cirugías sin necesidad de cloroformo, tratamientos sin sufrimiento. Los franceses están haciendo avances extraordinarios en París.

Francisco tragó saliva. Había escuchado historias sobre la hipnosis, la mayoría de ellas relacionadas con espectáculos de feria y charlatanes.

—¿Y qué necesita de mí, doctor?

—Necesito practicar. Necesito perfeccionar la técnica antes de intentarla con un paciente real. —José hizo una pausa—. Francisco, ¿estarías dispuesto a ser mi sujeto de prueba?

Cualquier otro criado habría rechazado inmediatamente. Pero Francisco llevaba años viendo al doctor García Ramos trabajar. Había visto su dedicación, su meticulosidad, su genuino deseo de ayudar a las personas. Si el doctor decía que esto podría ayudar a los pacientes, Francisco le creía.

—Está bien, doctor. ¿Qué debo hacer?

José sonrió, esa sonrisa de niño con un juguete nuevo que su esposa Pilar tanto reconocía y que, secretamente, le preocupaba.

—Siéntate en esta silla. Relájate. Y confía en mí.

Lo que siguió fue extraordinario. José sacó un péndulo de plata de su bolsillo, un objeto que usaba para su práctica de radiestesia. Lo balanceó suavemente frente a los ojos de Francisco mientras hablaba con voz monótona, rítmica, casi musical.

—Observa el péndulo, Francisco. Solo el péndulo. Tus párpados se vuelven pesados. Muy pesados. Tu cuerpo se relaja. Cada músculo se suelta, uno por uno...

Quince minutos después, Francisco estaba en un estado de trance profundo. José, fascinado por su propio éxito, procedió a realizar pruebas. Le dijo a Francisco que su brazo izquierdo estaba completamente dormido, insensible. Luego, con cuidado, pellizcó la piel. Francisco no reaccionó.

—Increíble —murmuró José—. Absolutamente increíble.

Cuando despertó a Francisco del trance, el criado parpadeó confundido.

—¿Ya terminamos, doctor? Apenas sentí que pasó un minuto.

—Han pasado veinte minutos, Francisco. Y acabas de ayudarme a dar un paso importante en la medicina moderna.

A partir de ese día, Francisco se convirtió en el sujeto regular de los experimentos de hipnosis del doctor García Ramos. Varias veces por semana, José lo hipnotizaba, probando diferentes técnicas, diferentes profundidades de trance, diferentes aplicaciones.

Pilar observaba todo esto con una mezcla de fascinación y exasperación.

—José —le dijo una noche mientras cenaban—, la gente en el vecindario está empezando a hablar. Dicen que tienes a Francisco "abducido", que lo has convertido en tu zombi personal.

José rió. —¡Qué tonterías! Francisco está perfectamente bien. De hecho, está mejor que nunca. Le curé ese dolor de espalda que lo molestaba desde hace meses usando hipnosis.

—Eso es maravilloso. Pero quizás deberías ser más... discreto. Ya sabes cómo es la gente. No todos entienden la ciencia como tú.

Tenía razón, por supuesto. Pilar siempre tenía razón sobre estas cosas prácticas. Pero José no podía contenerse. Había descubierto algo maravilloso, y necesitaba explorarlo, perfeccionarlo, aplicarlo.

Unos meses después, llegó su primera oportunidad real. Un paciente, un carpintero llamado Manuel, necesitaba una cirugía menor para extraer una astilla profundamente incrustada en su mano. La infección ya había comenzado, y la extracción sería dolorosa.

—Podemos usar cloroformo —sugirió Manuel nerviosamente—, aunque he escuchado que es peligroso.

—Tengo una alternativa —dijo José—. Algo revolucionario. ¿Confías en mí?

Manuel, que había sido paciente del doctor García Ramos desde su llegada a La Coruña, asintió.

José procedió a hipnotizar al carpintero, usando las técnicas que había perfeccionado con Francisco. Diez minutos después, Manuel estaba en un trance profundo, completamente relajado, su respiración lenta y regular.

—Manuel, tu mano derecha está completamente dormida. No sientes nada en ella. Es como si ni siquiera fuera parte de tu cuerpo.

Luego, con manos expertas, José realizó la cirugía. Hizo una incisión, extrajo la astilla infectada, limpió la herida, suturó. Todo mientras Manuel permanecía tranquilo, sin mostrar signos de dolor.

Cuando José despertó a Manuel del trance, el carpintero miró su mano vendada con asombro.

—¿Ya terminó? Pero... no sentí nada. Nada en absoluto.

—Así es, Manuel. La hipnosis clínica. El futuro de la cirugía sin dolor.

La noticia se extendió rápidamente por La Coruña. El doctor García Ramos podía realizar cirugías sin anestesia química, usando solo el poder de la mente. Algunos lo llamaban brujo. Otros lo llamaban genio.

José no se preocupaba por las etiquetas. Solo le importaba una cosa: había encontrado una forma de reducir el sufrimiento humano. Y eso, para él, era todo lo que importaba.

CAPÍTULO 5: El apellido

La carta llegó una mañana de enero de 1917 a la consulta de José en la calle Ferrol 8 de La Coruña.

Venía del Ministerio de Gracia y Justicia. Sello oficial. Papel grueso. Letra impresa en tinta negra.

José la abrió con un abrecartas de plata que le había regalado Pilar años atrás y leyó:

"Real Orden de 23 de diciembre de 1916. Se concede a Don José García Ramos y a Don Alfredo García Ramos la autorización para unir sus apellidos paternos García y Ramos mediante guion, y adoptar como segundo apellido el apellido paterno Segond..."

José dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirándola.

Cuarenta y un años siendo José García Ramos. Y ahora, de repente, sería José García-Ramos Segond.

La idea había surgido un año antes, durante una comida familiar en casa de su hermano Alfredo.

Ese día solo estaban ellos dos, tomando un café después de comer mientras las cuñadas charlaban en el salón.

—He estado pensando en algo —dijo Alfredo, encendiendo un cigarro—. Sobre nuestro apellido.

—¿Qué pasa con nuestro apellido?

—Que podemos solicitar un cambio. He consultado la legislación. Podemos pedir al Ministerio que nos autorice a unir García y Ramos con un guion, y usar Segond como segundo apellido. García-Ramos Segond.

José se quedó pensativo.

—¿Y por qué íbamos a hacer eso?

Alfredo se inclinó hacia delante, con esa intensidad que ponía cuando hablaba de temas que le importaban.

—Por papá. Por honrar su memoria. Manuel García Segond. El apellido Segond viene de nuestro bisabuelo, que era francés. Es un apellido singular. Y si nosotros no lo usamos, se perderá. Ninguno de nuestros hermanos lo lleva. Dentro de una generación, nadie sabrá que los García Ramos descendemos de los Segond.

José pensó en su padre, muerto seis años atrás. Manuel García Segond, médico municipal de Arzúa. Un hombre bueno, trabajador, que había criado a once hijos con dos esposas distintas.

Y pensó en su bisabuelo, Modesto Segond, nacido en Sin-le-Noble, en el Flandes Francés y que había emigrado a Noia.

Sangre francesa. Una historia de emigración. Un apellido que cruzó los Pirineos y se asentó en Galicia.

—Tienes razón —dijo José—. Deberíamos hacerlo.

La tramitación llevó más de un año.

Hubo que presentar documentos. Certificados de nacimiento. Árboles genealógicos. Justificaciones escritas. El Ministerio de Gracia y Justicia no concedía estos cambios a la ligera.

José redactó su solicitud en la consulta, entre paciente y paciente, con su caligrafía cuidadosa de médico acostumbrado a escribir informes forenses.

"Don José García Ramos, de 41 años de edad, médico forense del Juzgado de La Coruña, solicita respetuosamente la autorización para unir sus apellidos paternos García y Ramos mediante guion, y adoptar como segundo apellido el apellido paterno Segond, procedente de su difunto padre Don Manuel García Segond..."

Alfredo presentó una solicitud idéntica. Los dos hermanos juntos.

Y esperaron.

Cuando llegó la Real Orden aprobando el cambio, José se lo comunicó a Pilar esa noche durante la cena.

—A partir de ahora me llamo José García-Ramos Segond.

Pilar dejó la cuchara en el plato.

—¿Y eso para qué?

—Para honrar a mi padre. Y a mi abuela Ramona Segond. Y a mi bisabuelo francés.

Pilar se quedó pensativa. Luego sonrió.

—Me gusta. Suena distinguido. García-Ramos Segond.

Pepito, que tenía doce años y escuchaba la conversación con interés, preguntó:

—¿Y nosotros también nos llamamos así?

—No —dijo José—. Vosotros os vais a llamar García-Ramos Platas.

—¿Y el tío Alfredo?

—El tío Alfredo también ha cambiado el suyo. Pero los demás tíos no. Solo él y yo.

Moncho, con diez años, frunció el ceño.

—No lo entiendo. ¿Por qué solo vosotros dos?

—Porque nosotros dos quisimos hacerlo —respondió José simplemente.

Era curioso, cuando lo pensabas.

De los once hermanos García Ramos —Rosina, José, Alfredo, Pedro, Manuel, Benigno, Julia, Jesús y Modesto, Ramona y Julio— solo dos decidieron hacer aquel cambio.

José, el médico.

Alfredo, el jurista.

Los dos hermanos que llegarían a ser diputados en el Congreso quince años después. Los dos que terminarían sentados en lados opuestos del hemiciclo. Los dos que, a pesar de sus diferencias ideológicas, mantendrían siempre una relación fraternal.

Los demás hermanos siguieron toda su vida siendo García Ramos. Sin guion. Sin Segond.

¿Por qué solo ellos dos? Quizás porque eran los más ambiciosos. Los más conscientes de su linaje. Los que querían dejar huella.

O quizás simplemente porque les importaba más la historia familiar. Porque querían que aquel apellido francés —Segond— no se perdiera en el olvido.

CAPÍTULO 6: La caja de rayos X

La Coruña, 1921

El cuarto oscuro que José había instalado en su consulta de la calle Ferrol 8 tenía múltiples propósitos. Durante el día, él y su hijo mayor, Pepito, lo usaban como laboratorio fotográfico, revelando las placas de sus experimentos con la cámara. Pero por las tardes, José lo transformaba en algo completamente diferente: un laboratorio de radiología casero.

En una esquina del cuarto, sobre una mesa reforzada, descansaba su tesoro más preciado: una caja de rayos catódicos que había conseguido importar de Francia a un costo considerable. Era un aparato primitivo comparado con lo que vendría después, pero en 1921, en una ciudad de provincias de España, era prácticamente magia.

José había leído todo lo que podía sobre los descubrimientos de Wilhelm Röntgen. Los rayos X, esas misteriosas ondas electromagnéticas que podían atravesar la carne pero no los huesos, que permitían ver dentro del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo. Era exactamente el tipo de avance científico que encendía la pasión de José.

El problema era que nadie en La Coruña sabía realmente cómo usar esta tecnología. José había tenido que aprender por sí mismo, experimentando, cometiendo errores, aprendiendo de revistas médicas francesas que llegaban con meses de retraso.

Una noche de noviembre, José estaba en su cuarto oscuro, preparando una placa fotográfica para un experimento. Había colocado varios objetos pequeños, un reloj de bolsillo, una moneda, un hueso de pollo, sobre la placa, y acababa de activar la caja de rayos catódicos cuando escuchó un grito desde la puerta.

—¡José! ¿Qué estás haciendo?

Era Pilar, de pie en el umbral, su rostro pálido de preocupación.

—Pilar, te dije que no entraras cuando estoy trabajando aquí...

—¡Estás brillando! —exclamó ella, señalando hacia él con una mano temblorosa.

José miró hacia abajo. Efectivamente, un resplandor verdoso fantasmagórico emanaba de la caja de rayos catódicos, bañando toda la habitación en una luz extraña y sobrenatural.

—Es solo fluorescencia. Es perfectamente normal cuando...

—¡Normal! —Pilar casi gritó—. ¡No hay nada normal en esto! José, estos rayos... he leído en los periódicos sobre científicos que han enfermado, que han perdido dedos, que han...

Se detuvo, incapaz de continuar.

José apagó la máquina y se acercó a su esposa. Tenía razón en estar preocupada. Había leído las mismas historias. Científicos pioneros en radiología que habían sufrido quemaduras por radiación, necrosis, cánceres. Pero en su entusiasmo por la tecnología, había minimizado los riesgos.

—Lo sé —admitió finalmente—. Lo sé, Pilar. Pero piensa en lo que esto significa. Puedo ver fracturas sin tener que palpar y causar más dolor. Puedo diagnosticar problemas internos sin cirugía exploratoria. Puedo salvar vidas.

—¿Y qué bien harás salvando vidas si pierdes la tuya en el proceso? —preguntó ella con voz quebrada—. ¿Qué hay de tu vida, José? ¿Qué hay de tus hijos?

Era un argumento que José no podía rebatir fácilmente. Miró la caja de rayos catódicos, luego a su esposa, y sintió el peso de la decisión.

—Seré más cuidadoso —prometió—. Limitaré el tiempo de exposición. Usaré pantallas de plomo cuando pueda conseguirlas. Pero Pilar... no puedo dejar de usarlo. Esta tecnología es el futuro de la medicina.

Pilar sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego suspiró, ese suspiro resignado que José había aprendido a reconocer como su forma de ceder sin rendirse completamente.

—Entonces al menos prométeme que no lo usarás solo. Que Pepito o yo estaremos cerca en caso de que algo salga mal.

—Lo prometo.

A la tarde siguiente, llegó un paciente que pondría a prueba tanto la nueva tecnología como la promesa de José. Era un niño de ocho años llamado Andrés, que había caído de un árbol dos días antes. Su brazo estaba hinchado y claramente le dolía, pero sin una forma de ver el interior, José no podía estar seguro si estaba fracturado o simplemente severamente contusionado.

—Necesito usar los rayos X —le dijo a la madre del niño—. Es una tecnología nueva. Completamente segura. Me permitirá ver si el hueso está roto sin necesidad de manipular el brazo y causar más dolor.

La mujer, desesperada por ayudar a su hijo, accedió.

José preparó todo cuidadosamente. Colocó al niño en posición, su brazo extendido sobre una placa fotográfica. Luego, recordando su promesa a Pilar, le pidió a Pepito que estuviera presente.

—Pepito, cuando active los rayos, ambos nos quedaremos detrás de esta pantalla. Solo el brazo del niño estará expuesto. ¿Entendido?

Su hijo, que a los diecisiete años ya mostraba el mismo interés por la medicina que su padre, asintió con entusiasmo.

José activó la caja de rayos catódicos. El familiar resplandor verdoso llenó la habitación. Contó mentalmente, treinta segundos, suficiente para impresionar la placa pero no tanto como para causar daño.

Luego vino la parte que más le gustaba: el revelado. Padre e hijo trabajaron juntos en el cuarto oscuro, sumergiendo la placa en los químicos, observando cómo la imagen emergía lentamente, como un fantasma materializándose.

Y allí estaba: el esqueleto del brazo del niño, claramente visible en tonos de gris y blanco. Y justo en el radio, una línea delgada pero inconfundible.

—Fractura —dijo José con satisfacción—. Fractura limpia del radio. Necesitará entablillado por seis semanas.

Pepito miraba la imagen con asombro. —Es como magia, papá. Podemos ver dentro del cuerpo humano.

—No es magia, hijo. Es ciencia. Y algún día, esto será rutinario en todos los hospitales del mundo.

José tenía razón, por supuesto. Pero lo que no podía saber entonces era el precio que su cuerpo pagaría por estos experimentos pioneros. La caja de rayos catódicos no tenía ninguna protección. Las placas fotográficas que usaba no estaban diseñadas para radiología. Y José, en su entusiasmo, se exponía repetidamente a dosis de radiación que, acumuladas a lo largo de años, tendrían consecuencias.

Pero esa tarde, mostrándole a la madre de Andrés la placa de rayos X, explicándole exactamente qué había mal y cómo lo arreglarían, José solo sentía triunfo. Había llevado el futuro a La Coruña. Había dado un paso más hacia la medicina del mañana.

Semanas después, José agregó los rayos X a su anuncio en el periódico:

Era, probablemente, uno de los primeros médicos en España fuera de las grandes ciudades en ofrecer radiología a sus pacientes.

Esa noche, Pilar lo encontró en su consulta, organizando sus placas de rayos X como si fueran tesoros.

—¿Estás orgulloso de ti mismo? —preguntó ella, pero había una sonrisa en su voz.

—¿Debería estarlo? —respondió José, mirándola con esa expresión de niño travieso que ella conocía tan bien.

—Sí —admitió Pilar—. Sí, deberías. Pero por favor, por favor, ten cuidado. Estos rayos invisibles... no sabemos realmente qué hacen a largo plazo.

—Lo sé —dijo José, tomando su mano—. Lo sé. Seré cuidadoso.

Era una promesa que cumpliría a medias. Porque para un hombre como José García-Ramos, con su necesidad de brillar y crear, con su mente siempre buscando el siguiente desafío, el siguiente misterio por resolver, ser cuidadoso significaba simplemente ser consciente del riesgo, no evitarlo.

El futuro de la medicina estaba aquí, brillando con luz verdosa fantasmagórica en un cuarto oscuro de la calle Ferrol 8. Y José García-Ramos estaba determinado a ser parte de él, costara lo que costara.

CAPÍTULO 7: El hombre que capturaba el tiempo

La Coruña, 1925

José tenía 50 años cuando descubrió su nueva obsesión: detener el tiempo.

Todo comenzó con la fotografía, quizás influido por el hermano de su abuela, el fotógrafo Eliseo Segond. Siempre le había fascinado la idea de congelar un momento, de preservar una imagen para la posteridad. En su casa había instalado un cuarto oscuro donde, junto con su hijo Pepito, revelaban placas fotográficas. Primero fueron simples retratos familiares. Luego experimentó con diferentes técnicas de iluminación, composiciones más complejas, paisajes de Galicia.

En 1927, ganó el Primer Premio en la Exposición Fotográfica Regional de La Coruña con la fotografía titulada "O Torneiro de Guitiriz".

El premio lo llenó de un orgullo infantil que hizo sonreír a Pilar.

—Cincuenta y dos años y te emocionas como un niño con una copa de plata —le dijo ella con cariño.

—No es la copa, Pilar. Es el reconocimiento de que tengo un ojo para esto. Que puedo capturar la belleza, preservar momentos que de otro modo se perderían para siempre.

Pero la fotografía, por maravillosa que fuera, tenía una limitación fundamental: solo capturaba momentos estáticos. José quería más. Quería capturar el movimiento, la vida en su fluir continuo, el ritmo real de las cosas.

Cuando leyó sobre las cámaras cinematográficas, supo inmediatamente que necesitaba tener una.

El problema era el costo. Las cámaras de cine eran extraordinariamente caras, especialmente en España donde todo tenía que importarse de Francia o Alemania.

En las navidades de 1925, la suerte le sonrió. A él y a su hermano Alfredo les tocaron 750.000 pesetas a cada uno del gordo de Navidad (300.000 € de hoy al cambio).

Con ese dinero, José compró una de las primeras cámaras cinematográficas disponibles en España. Era un aparato complicado, que requería una comprensión técnica considerable para operarlo correctamente. Pero José, que para muchas cosas era autodidacta, no se intimidaba fácilmente.

Su primera película fue de su familia. Pilar regando las plantas, girándose para sonreír a la cámara con esa expresión que José conocía tan bien. Carmelina de la mano con Aurita. Pepito mostrando uno de sus aparatos de radio caseros. Su hijo Moncho no estaba. Había hecho una trastada de las grandes y lo había enviado a Cuba, a barrer la ferretería de su hermano Modesto. José era también un hombre de gran temperamento y genio.

Cuando proyectó la película por primera vez en su sala de estar, usando un proyector que también había comprado, toda la familia se quedó en silencio, asombrada.

—Es como magia —susurró Carmelina—. Nos vemos moviéndonos. Es como si estuviéramos allí otra vez, pero también aquí viendo.

—No es magia —corrigió José automáticamente, aunque él mismo estaba emocionado—. Es química. Física. Luz capturada en celuloide, proyectada a veinticuatro cuadros por segundo para crear la ilusión de movimiento.

—A veces, papá —dijo Carmelina con una sonrisa—, está bien llamarlo magia.

José comenzó a filmar obsesivamente. Las calles de La Coruña con sus tranvías y coches. El puerto con barcos entrando y saliendo. La torre de Hércules contra el cielo siempre cambiante del Atlántico. Las fiestas locales con sus procesiones y celebraciones.

Cada domingo, si el clima lo permitía, José salía con su cámara. A veces solo, a veces con Pepito quien compartía su fascinación por la tecnología. Capturaban la vida ordinaria de La Coruña: pescadores remendando redes, niños jugando en las calles, el mercado en plena actividad.

—¿Por qué filmas cosas tan mundanas? —le preguntó Pilar una vez—. Si vas a usar todo ese filme caro, ¿no deberías filmar algo importante?

—Pero esto ES importante —respondió José con pasión—. Estas escenas ordinarias, esta vida cotidiana... en cincuenta años, en cien años, esto será historia. Las personas querrán saber cómo era la vida real en 1926, no solo los grandes eventos. Querrán ver cómo la gente común vivía, trabajaba, se divertía.

Tenía razón, aunque no lo sabría durante su vida. Décadas después, sus películas se convertirían en documentos históricos invaluables, ventanas únicas a la vida en Galicia en los años veinte.

En 1928, José y Pilar viajaron a Tona, en Barcelona.

Durante su estancia en Cataluña, José filmó extensivamente. Las calles de Barcelona, tan diferentes de La Coruña. El Monasterio de Piedra en Zaragoza, donde se maravilló con las cascadas y filmó el agua cayendo, fascinado por el desafío técnico de capturar el movimiento del agua.

Pero su mayor triunfo cinematográfico llegó en 1930.

José había leído en los periódicos que el Rey Alfonso XIII visitaría las Escuelas Pías en Sarrià, Barcelona. Era una oportunidad única: capturar un momento histórico, al monarca en persona. José, siempre el republicano de corazón pero también el oportuno documentalista, no podía dejar pasar esta ocasión.

Llegó temprano el día de la visita, asegurando una buena posición con su cámara. Cuando el Rey llegó, rodeado de su séquito y guardias, José comenzó a filmar. Capturó al monarca saludando, caminando entre la multitud, entrando al edificio. No era propaganda, simplemente documentación: esto sucedió, en este día, de esta manera.

Cuando regresó a La Coruña y proyectó la película para amigos y familia, la reacción fue mixta. Algunos, republicanos como José, se preguntaban por qué había filmado al Rey. Otros, más monárquicos, estaban fascinados por ver al monarca en movimiento.

—No lo filmé porque apoye la monarquía —explicó José—. Lo filmé porque es historia. Algún día, este régimen caerá, estoy seguro de ello. Y cuando lo haga, las personas querrán recordar cómo era. No solo leer sobre ello, sino verlo.

Su predicción sería profética. Solo un año después, en 1931, la monarquía caería y España se convertiría en república. La película de José se convertiría en uno de los pocos registros visuales de los últimos días del reinado de Alfonso XIII.

José también filmó durante un viaje a San Fernando, Cádiz. El sur de España era tan diferente del norte: la luz más brillante, las sombras más duras, la arquitectura completamente distinta. José capturó todo: las calles blancas, el mar Mediterráneo tan diferente del Atlántico de su tierra natal, la vida en las plazas al atardecer.

Pepito, quien acompañaba a su padre en muchos de estos viajes cinematográficos, observaba cómo José trabajaba.

—Papá, eres tan meticuloso con esto como con tu medicina. Compruebas la luz, el ángulo, la composición. Es como si estuvieras diagnosticando una escena en lugar de un paciente.

José rió. —Supongo que es la misma mentalidad. Observación cuidadosa. Atención al detalle. Intentar capturar la verdad de algo, ya sea la verdad de una enfermedad o la verdad de un momento en el tiempo.

En 1929, José ganó la Medalla de Oro en la Exposición de Fotografía de La Coruña. Su colección incluía no solo fotografías estáticas sino también fotos fijas de sus películas, momentos congelados de movimiento capturados en celuloide.

El reconocimiento le dio cierta satisfacción, pero lo que realmente le importaba era el trabajo mismo. La satisfacción de capturar algo efímero, de preservarlo para el futuro.

Los rollos de película se acumulaban en su consulta. Docenas de ellos, cuidadosamente etiquetados: "La Coruña, primavera 1928", "Tona, familia, 1929", "Alfonso XIII, Barcelona, 1930", "San Fernando, verano 1929", "Monasterio de Piedra, 1929".

—¿Crees que la gente en el futuro verá estas películas? —preguntó Pepito.

—Espero que sí. Espero que dentro de cien años, alguien encuentre estos rollos y los proyecte y vea La Coruña como era cuando nosotros vivíamos aquí. Y tal vez, solo tal vez, entiendan un poco mejor cómo era vivir en nuestra época.

Esa esperanza se cumpliría. Décadas después de su muerte, en 2015, cuando una colección de sus películas salió a subasta en Barcelona, historiadores y cinéfilos se maravillaron. Aquí había algo extraordinario: no solo documentos históricos, sino arte genuino. El ojo de José para la composición, su sentido de la luz, su instinto para capturar momentos significativos en lo ordinario, todo esto elevaba sus películas más allá de mera documentación.

Pero en 1930, guardando cuidadosamente sus rollos de película, etiquetándolos meticulosamente, José simplemente era un hombre con una cámara y una obsesión. Una obsesión con capturar el tiempo, preservar la vida, documentar su mundo antes de que cambiara irreversiblemente.

Era la emoción del descubrimiento. Del revelar. Del preservar.

Y para un hombre como José García-Ramos, esa emoción era tan necesaria como el aire que respiraba.

CAPÍTULO 8: El péndulo y las energías invisibles

La Coruña, 1922

El péndulo llegó a la vida de José de la forma más francesa posible: en un libro.

José siempre había tenido debilidad por los libros franceses. Su segundo apellido, Segond, era francés. Francia representaba para él la vanguardia del pensamiento científico, el lugar donde las ideas más avanzadas se gestaban antes de llegar a España, si es que alguna vez llegaban. Por eso tenía una subscripción a varias revistas médicas francesas y pedía regularmente libros de París.

Uno de esos libros, "La Radiesthésie et ses Applications Médicales" de Armand Viré, cayó en sus manos casi por accidente. Lo había pedido creyendo que trataba sobre radiología, pero resultó ser algo completamente diferente: radiestesia, el supuesto arte de detectar energías electromagnéticas usando un péndulo.

Cualquier otro médico lo habría descartado como charlatanería. Pero José tenía una mente curiosa que no distinguía fácilmente entre lo científico y lo pseudocientífico. Para él, todo merecía investigación. Todo merecía ser probado.

—¿Radiestesia? —preguntó Pilar cuando vio a José absorto en el libro francés, un péndulo de plata balanceándose de su mano—. José, por favor dime que no vas a empezar con otra de tus... experimentaciones.

—No es experimentación, Pilar. Es investigación. —. Los franceses creen que cada objeto, cada persona, emite una energía electromagnética única. Y que un péndulo, en manos de alguien sensible, puede detectar esa energía.

—Eso suena peligrosamente cercano a la brujería.

—O a la física cuántica —respondió José con una sonrisa—. La diferencia está en la perspectiva. Pilar, hace cincuenta años, los rayos X habrían parecido brujería. Ahora son ciencia establecida. ¿Quién puede decir qué será considerado ciencia en otros cincuenta años?

Era el tipo de lógica que Pilar había aprendido a no rebatir. Cuando José se ponía filosófico sobre los límites de la ciencia, no había forma de disuadirlo.

José instaló el péndulo en un soporte especial sobre su mesa de consulta. Era un objeto hermoso, de plata pulida, con una punta perfectamente equilibrada que colgaba de una cadena delgada. Pasaba horas practicando, sosteniendo la cadena con mano firme, observando cómo el péndulo reaccionaba (o parecía reaccionar) a diferentes estímulos.

La teoría, según los libros franceses, era que el péndulo no se movía por sí mismo. Era el operador quien, inconscientemente, detectaba las energías y transmitía micromovimientos a través de la mano, haciendo que el péndulo se balanceara en patrones específicos. Cada sustancia, cada enfermedad, tenía su propia "firma energética" que un operador entrenado podía detectar.

Pepito, con su mente científica heredada de su padre, era profundamente escéptico.

—Papá, esto no tiene sentido desde el punto de vista físico. ¿Cómo puede un péndulo detectar enfermedades?

—No lo sé —admitió José—. Pero eso no significa que no funcione. Hay muchas cosas que funcionan antes de que entendamos por qué. Los médicos usaban la corteza de sauce para el dolor durante siglos antes de que descubriéramos el ácido acetilsalicílico. A veces la práctica precede a la teoría.

Pero lo que más le interesaba era la posibilidad de usar el péndulo para diagnósticos médicos. Los libros franceses estaban llenos de casos de practicantes de radiestesia que supuestamente podían diagnosticar enfermedades sosteniendo un péndulo sobre el cuerpo del paciente.

Su primera oportunidad de probar esto llegó con una paciente llamada María, una mujer de cuarenta años que había estado sufriendo de dolores abdominales crónicos durante meses. José la había examinado extensivamente, había usado rayos X, había consultado con otros médicos. Pero no podían encontrar la causa.

—María —dijo José durante una de sus consultas—, quiero probar algo diferente. Es... poco convencional. ¿Confías en mí?

María, que había visto suficientes médicos para estar dispuesta a probar cualquier cosa, asintió.

José sacó su péndulo. Lo sostuvo sobre el abdomen de María, moviéndolo lentamente, observando cualquier cambio en el movimiento. Nada. Nada. Nada. Y luego, sobre el lado derecho, justo debajo de las costillas, el péndulo comenzó a girar en círculos violentos.

—¿Qué está pasando, doctor? —preguntó María nerviosamente.

—El péndulo está reaccionando a algo —dijo José, su mente ya trabajando en las posibilidades—. María, ¿te duele específicamente aquí? —presionó suavemente el área donde el péndulo había reaccionado.

—¡Sí! Especialmente después de comer.

José frunció el ceño. Los síntomas, la ubicación, el tipo de dolor... —Vesícula biliar. María, creo que tienes cálculos biliares. Los rayos X no siempre los detectan, especialmente si no están calcificados. Pero si el péndulo está en lo correcto...

Derivó a María a un cirujano para una exploración quirúrgica. Dos semanas después, recibió una carta del cirujano: habían encontrado y extraído múltiples cálculos biliares. María estaba recuperándose bien y sin dolor por primera vez en meses.

¿Había sido el péndulo? ¿O simplemente José había hecho una conexión diagnóstica que su mente consciente no había procesado completamente, y el movimiento del péndulo había sido simplemente su subconsciente comunicándole la respuesta?

José no estaba seguro. Y esa incertidumbre lo fascinaba.

Comenzó a usar el péndulo más regularmente, siempre como complemento, nunca como reemplazo de métodos diagnósticos establecidos. A veces parecía ayudar. A veces no. Pero José mantenía registros meticulosos, documentando cada caso, cada resultado.

No todos sus colegas estaban impresionados. En una reunión de la Academia de Medicina, el doctor Martínez, un hombre mayor de mente científica rígida, confrontó a José.

—García-Ramos, he escuchado rumores preocupantes sobre tus métodos. ¿Es cierto que estás usando un péndulo para diagnosticar pacientes?

—Es cierto que estoy experimentando con radiestesia —respondió José calmadamente—. Como herramienta complementaria, no como reemplazo de diagnóstico médico tradicional.

—¡Radiestesia! —escupió Martínez—. Es superstición disfrazada de ciencia. Nos hace ver como charlatanes.

—Con todo respeto, doctor Martínez, hace años usted dijo lo mismo sobre los rayos X. Que eran peligrosos, no probados, potencialmente fraudulentos. Ahora son práctica médica estándar.

—Los rayos X tienen una base científica sólida. Esta... radiestesia... no tiene nada excepto anécdotas y pensamiento mágico.

José respiró profundo. —Tiene razón en que la evidencia es limitada. Por eso estoy investigando. Documentando. Tratando de entender si hay algo real aquí o si es simplemente autoengaño. Pero descartar algo sin investigarlo primero... eso tampoco es ciencia, ¿verdad?

El intercambio terminó en un impasse incómodo. Martínez nunca aprobaría los métodos no convencionales de José. Pero José tenía suficiente reputación, suficientes éxitos documentados, que nadie podía simplemente descartarlo como charlatán.

Con el tiempo, José desarrolló su propia filosofía sobre la radiestesia. Nunca la usaba como método diagnóstico primario. Siempre la combinaba con examen físico, historia clínica, rayos X cuando era apropiado. Pero si el péndulo señalaba algo, prestaba atención. Investigaba más profundamente esa área.

Años después, cuando Pepito abrió el cajón del escritorio de su padre después de su muerte, encontró el péndulo de plata todavía en su soporte. Y debajo de él, un cuaderno lleno de observaciones meticulosas, casos documentados, resultados tanto positivos como negativos.

En la última página, José había escrito en su letra cuidadosa:

"La radiestesia permanece sin explicación científica satisfactoria. Pero la ausencia de explicación no es prueba de ausencia de fenómeno. Continúo investigando. Continúo preguntando. Continúo buscando. Porque eso es lo que hace un científico verdadero: nunca deja de hacer preguntas, incluso cuando las preguntas lo llevan a lugares incómodos."

Era, pensó Pepito mientras sostenía el péndulo en su propia mano, un resumen perfecto de quién había sido su padre: un hombre que nunca dejó que el consenso limitara su curiosidad, que nunca permitió que el escepticismo de otros aplastara su voluntad de explorar.

Un verdadero vanguardista. Un verdadero pionero.

Y sí, pensó Pepito con una sonrisa triste, probablemente un poco loco también.

CAPÍTULO 9 - El doctor vegetariano

El artículo apareció en la revista Domeq en Galicia en 1927. Lo firmaba el Dr. José García-Ramos Segond, médico forense de La Coruña, y el título era provocador: "Cómo y por qué soy vegetariano y cómo entiendo el naturismo".

José tenía 52 años. Y quería explicar algo importante: que un médico formado, respetado, miembro de la Academia de Medicina de Galicia y Asturias, creía en el naturismo y en una alimentación basada principalmente —pero no exclusivamente— en vegetales.

Empezaba dejando clara su credibilidad:

"Vaya en primer término mi calidad de médico alópata: cultivo sinceramente la Medicina y la Cirugía, como tal médico-cirujano, pertenezco a los Cuerpos de médicos forenses... Demostrado está, pues, que ejerzo la especialidad de las enfermedades de la piel."

No era un charlatán. Era un profesional. Y precisamente por eso, sus opiniones sobre alimentación merecían ser escuchadas.

Luego explicaba su concepto de vegetarianismo, que no era el estricto:

"Soy un vegetariano porque mi ordinaria alimentación, de verduras, legumbres y frutas se compone, sin que deje de usar huevos y leche."

Y añadía, con su característico sentido del humor:

"Soy un vegetariano que por Pascuas, cuando los capones, me lo dan asadito con patatas. Pero dejo las patatas porque son indigestas, comiendo en tales días sólo el capón, que es sabrísimo, sobre todo los de marca Morandeira Villan."

En otras palabras: José comía principalmente vegetales, pero no renunciaba a la carne ni al pescado. Lo que hoy llamaríamos un flexivegetariano.

Pilar no entendía del todo aquellas ideas, pero respetaba las decisiones de su marido. En casa se cocinaba de todo, y cada uno comía una cosa diferente a diario, pero José comía sobre todo verduras, legumbres, frutas. Carne y pescado, solo uno o dos días por semana.

—¿Por qué haces esto? —le preguntó una vez.

—Porque mi cuerpo funciona mejor así, Pilar. Mi estómago sufre de hiperclorhidria, que me produce ardor y acidez. Pero no soy extremista. De vez en cuando, un buen pescado no le hace mal a nadie.

Para José, el vegetarianismo era parte de algo más grande: el naturismo. Una filosofía de vida basada en confiar en la capacidad del cuerpo para sanarse:

"Nosotros los médicos apelamos a los baños de sol, a los baños de agua y a los baños de aire; no echamos en olvido la gimnasia ni los movimientos respiratorios; usamos las fricciones secas y la sabana húmeda."

Pero dejaba claro que no era un fanático:

"Soy, pues, vegetariano, frugívoro y naturista, pero no extremista, haciendo constar que tales prácticas y regímenes alimenticios los estudio y aplico sin exageraciones, sin ridiculismos y sin hacer secta de ellos."

Sin hacer secta de ellos. Esa era la clave. José experimentaba consigo mismo, observaba los resultados, y vivía de acuerdo con sus convicciones. Pero no predicaba. No juzgaba a quien comía diferente.

Cuando el artículo se publicó, algunos colegas lo criticaron. Pensaban que un médico serio no debía promover aquellas "excentricidades".

José leyó las críticas y siguió haciendo lo que creía correcto.

Seguía siendo forense. Seguía atendiendo pacientes. Seguía siendo respetado.

Y seguía comiendo verduras, tomando baños de sol, y confiando en que el cuerpo humano sabía más de lo que los libros de medicina enseñaban.

Vivió hasta los 95 años.

Quizás aquella alimentación basada sobre todo en plantas, aquel naturismo, aquella confianza en la capacidad del cuerpo para sanarse, tuvieron algo que ver.

O quizás simplemente era un hombre que vivía de acuerdo con sus convicciones.

Y eso, en cualquier época, es la mejor medicina.

CAPÍTULO 10: El médico altruista

La Coruña

Eran las diez de la noche cuando llamaron a la puerta de la calle Ferrol 8. José acababa de terminar de cenar con su familia y estaba a punto de retirarse a su consulta para revisar algunas placas de rayos X cuando escuchó el toque urgente.

Pilar miró a su marido con expresión de preocupación. —José, es tarde. Ya has trabajado todo el día.

—Los enfermos no conocen horarios —respondió él, levantándose de la mesa.

En la puerta había una mujer mayor, vestida con ropa humilde, obviamente una trabajadora del puerto o quizás la esposa de un pescador. Tenía lágrimas en los ojos y las manos entrelazadas en un gesto de súplica.

—Doctor García-Ramos —dijo con voz temblorosa—, es mi marido. Ha caído del barco esta tarde. Tiene la pierna muy mal. Sangra mucho y no sabemos qué hacer. El doctor del puerto dice que hay que amputar, pero yo... yo pensé que tal vez usted...

José no necesitó escuchar más. —Espera aquí. Voy por mi maletín.

Cinco minutos después, José seguía a la mujer por las calles oscuras de La Coruña hacia un barrio alejado, donde las casas eran pequeñas y apiñadas, donde vivían los trabajadores que mantenían la ciudad funcionando pero que rara vez veían los beneficios de su trabajo.

La casa era diminuta, una sola habitación donde toda la familia dormía, comía y vivía. En un catre en la esquina yacía un hombre de unos cuarenta años, su pierna envuelta en trapos ensangrentados, su rostro pálido por la pérdida de sangre.

José evaluó la situación rápidamente. La herida era grave, sí, un corte profundo desde la rodilla hasta el tobillo causado por un cabo de acero que se había roto bajo tensión. Pero no veía hueso destrozado, no veía la necrosis que habría hecho necesaria una amputación.

—¿El doctor del puerto realmente dijo que había que amputar? —preguntó José mientras comenzaba a limpiar la herida.

—Dijo que era demasiado grave para coser. Que era más seguro cortar la pierna.

José sacudió la cabeza. Más fácil, tal vez. Más rápido, ciertamente. Pero no necesario. No si se hacía correctamente.

Durante las siguientes tres horas, bajo la luz inadecuada de dos velas y una lámpara de aceite, José trabajó. Limpió meticulosamente la herida, extrajo fragmentos de tela y suciedad, identificó y ligó vasos sanguíneos cortados. Luego, con paciencia infinita, comenzó a suturar, capa por capa, músculo a músculo, asegurándose de que todo estuviera correctamente alineado.

La esposa y los hijos mayores observaban en silencio, asombrados por la concentración y habilidad del doctor.

Cuando finalmente terminó, eran casi las dos de la madrugada. José vendó la pierna cuidadosamente y le dio instrucciones detalladas a la esposa sobre cómo cambiar los vendajes, qué signos de infección vigilar, qué hacer si la situación empeoraba.

—Necesitará reposo completo durante al menos seis semanas —dijo José—. Sin caminar, sin poner peso en la pierna. Es crítico. Si lo hace bien, la pierna debería sanar completamente.

—Doctor —dijo la mujer, con lágrimas de gratitud en los ojos—, no sé cómo agradecerle. Yo... no tengo dinero ahora, pero podría pagarle un poco cada semana, o tal vez...

José levantó una mano. —No quiero dinero. Tu marido es pescador, ¿verdad?

—Sí, doctor.

—Entonces cuando se recupere, cuando vuelva al mar, si alguna vez pescan una merluza particularmente buena, piensen en el viejo doctor García-Ramos. —Sonrió—. Mi esposa hace una merluza excelente.

La mujer lo miró confundida, sin estar segura de si hablaba en serio o bromeaba. José era perfectamente serio.

Esto no era excepcional. Era la norma.

José García-Ramos seguía haciendo lo que aprendió de su padre, Manuel Segond, médico de Arzúa. Cobraba a los pacientes que podían pagar. Pero para aquellos que no podían, para los trabajadores del puerto, para las viudas, para las familias grandes que ya luchaban con la supervivencia diaria, simplemente no cobraba.

—No estoy regalando mi trabajo —respondía él—. Me pagan. Solo que no con dinero.

Y era cierto. El día de San José, su consulta se convertía en algo parecido a un mercado. Pacientes llegaban con regalos: merluzas frescas del mar, cestas de huevos, capones para asar, conejos, tartas caseras, botellas de vino de cosecha propia, sacos de patatas.

Esto no lo hacía popular entre todos sus colegas. En una reunión de la Academia de Medicina, el doctor Ramírez, un hombre de negocios tanto como médico, lo confrontó.

—García-Ramos, tu generosidad es admirable, pero estás devaluando la profesión médica. Si los pacientes saben que pueden recibir tratamiento gratis, ¿por qué pagarían a otros médicos?

—Porque no todos los médicos tienen mi mismo sistema de valores —respondió José tranquilamente—. Y porque hay suficientes pacientes ricos en La Coruña para mantener ocupados a todos los médicos. Yo simplemente elijo también atender a los que no son ricos.

—Es poco profesional.

—Es el juramento hipocrático. "Practicaré mi arte únicamente para el bien de mis pacientes." No dice nada sobre cobrar a todos.

Pero la verdad, la verdad que José no admitía públicamente, era más compleja. Sí, era generoso. Sí, creía genuinamente que la medicina no debería estar disponible solo para los ricos. Pero también había algo más: José necesitaba esos casos. Había sido médico rural durante muchos años, y lo echaba de menos.

Los pacientes ricos que venían a su consulta privada generalmente tenían problemas menores. Erupciones cutáneas. Dolores de cabeza. Molestias vagas que eran más psicológicas que físicas. Importantes para ellos, ciertamente, pero no desafiantes médicamente.

Los pacientes pobres traían casos reales. Heridas de trabajo peligrosas. Enfermedades descuidadas por años por falta de acceso médico. Condiciones que habían progresado hasta ser verdaderamente complicadas. Eran estos casos los que mantenían afinadas las habilidades de José, los que le daban oportunidades de innovar, de experimentar, de realmente practicar medicina en lugar de simplemente recitar diagnósticos de libro.

Una tarde, un caso particular ilustró perfectamente esta dinámica.

Un niño de diez años llamado Miguel llegó a la consulta de José con su madre. El niño había sido atropellado por un carro de caballos tres días antes. El impacto le había roto varios dedos de la mano derecha. La familia había ido primero al hospital municipal, donde un médico joven había entablillado los dedos... incorrectamente.

José examinó la mano con creciente consternación. Los dedos habían sido entablillados en la posición incorrecta. Si sanaban así, el niño nunca recuperaría el uso completo de su mano.

—Tendremos que romperlos de nuevo —dijo José finalmente—. Y luego entablillarlos correctamente. Será doloroso, pero es la única forma de que su mano sane apropiadamente.

—Doctor —dijo la madre, su voz quebrándose—, no tengo dinero para pagar.

—No importa el dinero. Lo que importa es arreglar la mano de Miguel.

Utilizó hipnosis para el procedimiento. Miguel entró en trance fácilmente, era joven y receptivo. José le dijo que su mano derecha estaba completamente dormida, que no sentiría nada. Luego, con cuidado pero firmemente, re-quebró los dedos mal curados y los colocó en la posición correcta antes de entablillarlos apropiadamente.

Cuando despertó a Miguel, el niño miró su mano con sorpresa.

—No me dolió, mamá. El doctor dijo que no dolería y no dolió.

Tres meses después, cuando Miguel regresó para una revisión final, su mano había sanado perfectamente. Podía mover todos los dedos con normalidad. Podría crecer y usar su mano sin impedimento para cualquier trabajo que eligiera.

Su madre trajo como pago una tarta que había hecho ella misma, usando ingredientes que probablemente significaban que su familia comería menos esa semana.

José aceptó la tarta con la misma solemnidad que habría aceptado un pago en oro. Porque para él, era un pago en oro. Era el reconocimiento de que había hecho una diferencia. Que había salvado la funcionalidad de la mano de un niño. Que había arreglado el daño causado por la incompetencia de otro.

Esa noche, compartiendo la tarta con su familia, José estaba inusualmente callado.

—¿Qué pasa, papá? —preguntó Carmelina, notando su expresión pensativa.

—Estaba pensando en Miguel. En cómo un médico descuidado casi arruinó su vida. —José hizo una pausa—. Pepito, cuando establezcas tu práctica médica, quiero que recuerdes algo: cada paciente que trates, rico o pobre, es una vida. Una vida completa, con sueños y esperanzas y futuros potenciales. No es solo un caso. No es solo un número. Es una persona que confía en ti con lo más valioso que tiene.

—Por eso no cobras, ¿verdad? —preguntó Pepito—. No es solo generosidad. Es que no puedes soportar la idea de que alguien sufra innecesariamente porque no tiene dinero.

José asintió. —Y porque lo aprendí de mi padre. Elegí ser médico porque quería ayudar. El dinero es útil, ciertamente. Pero si el dinero se convierte en la razón principal, entonces he olvidado por qué empecé.

Pilar, escuchando esta conversación, sintió una oleada de amor por su terco, idealista, imposible marido.

Significaba que su esposo podía mirarse en el espejo cada mañana sabiendo que era fiel a sus principios. Y eso, pensó ella, valía más que todo el dinero del mundo.

Cuando en 1920 se estableció en La Coruña el Dispensario Antituberculoso, José García-Ramos fue uno de los primeros médicos en prestar, como voluntario, servicios de dermatología y enfermedades venéreas a personas sin recursos. Allí trabajó de forma altruista hasta 1922, cuando el Dispensario prohibió recetar a los enfermos no tuberculosos. Este hecho indignó a José hasta el punto de plasmar su protesta en el periódico Acción Coruñesa y cesar su actividad allí.

CAPÍTULO 11: El vicepresidente de la Academia de Medicina

La Coruña, 1928

La Academia de Medicina de Galicia y Asturias se reunía una vez al mes en un edificio señorial en el centro de La Coruña. Era una institución prestigiosa, fundada en el siglo XIX, que reunía a los médicos más distinguidos de la región. Ser miembro era un honor. Ser elegido para su junta directiva era un reconocimiento mayor aún.

José había sido miembro activo de la Academia desde 1911, cuando había llegado a La Coruña. Había presentado numerosos casos sobre sus innovaciones: su técnica de diatermia, su lámpara de rayos ultravioleta, sus observaciones sobre el uso médico de los rayos X, casos dermatológicos complejos. Había sido un participante activo en debates, siempre dispuesto a cuestionar el status quo, siempre proponiendo nuevos enfoques.

En la reunión anual de 1928, su nombre fue propuesto para la junta directiva.

La votación no fue unánime. José era respetado, sí, pero también era controvertido. Su trabajo con hipnosis y radiestesia hacía que algunos médicos más conservadores lo vieran con sospecha. Su generosidad excesiva con pacientes pobres era vista por algunos como poco profesional. Y su tendencia a cuestionar métodos establecidos no lo hacía popular entre aquellos que preferían la medicina tal como siempre se había practicado.

Pero su reputación como innovador, su habilidad técnica indiscutible, y su compromiso genuino con el avance de la medicina en Galicia finalmente prevalecieron. José García-Ramos fue elegido vicepresidente de la Academia de Medicina de Galicia y Asturias con una mayoría clara.

Esa noche, cuando llegó a casa con la noticia, encontró a Pilar en la cocina preparando la cena.

—Me eligieron vicepresidente —dijo simplemente.

Pilar dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia él. —José, eso es maravilloso. Estoy tan orgullosa de ti.

—Lo sé. Yo también estoy... —se detuvo, buscando la palabra correcta— ...intimidado. Es una gran responsabilidad. La Academia está en un momento crucial. La medicina está cambiando tan rápidamente. Nuevos descubrimientos cada año. Nuevas tecnologías. Necesitamos mantenernos al día, o Galicia quedará atrás del resto de Europa.

—Entonces es bueno que tengan a alguien como tú en la junta directiva —dijo Pilar con firmeza—. Alguien que ya está practicando la medicina del futuro mientras otros todavía están atrapados en el pasado.

José asumió la vicepresidencia, y desde el principio quedó claro que no sería un vicepresidente ceremonial. Tenía una visión para la Academia, y estaba decidido a implementarla.

Su primer acto oficial fue establecer un programa de educación continua. José había visto demasiados médicos que habían dejado de aprender después de obtener su título. Practicaban medicina como la habían aprendido veinte, treinta años antes, completamente ignorantes de los avances recientes.

—La medicina no es estática —declaró en su primer discurso como vicepresidente—. Cada año trae nuevos descubrimientos, nuevas técnicas, nuevas comprensiones de cómo funciona el cuerpo humano. Un médico que no continúa aprendiendo es como un cirujano que permite que sus escalpelos se oxiden. Puede que alguna vez fuera competente, pero ahora es peligroso.

Instituyó conferencias mensuales donde médicos destacados presentaban sus últimas investigaciones. Estableció una biblioteca médica circulante, usando parte de su propia colección de revistas francesas como núcleo inicial. Organizó demostraciones prácticas de nuevas tecnologías.

Pero no todos estaban contentos con la dirección que José estaba llevando a la Academia. Había un grupo de médicos mayores que sentían que José era demasiado radical, demasiado rápido para abrazar lo nuevo sin suficiente escepticismo.

La tensión llegó a un punto crítico en una reunión en el otoño de 1929. José había propuesto establecer un programa de intercambio con universidades médicas francesas, permitiendo que jóvenes médicos gallegos estudiaran en París por periodos cortos, exponiéndose a las últimas técnicas y teorías.

El doctor Sánchez, un hombre de sesenta años que había sido una figura prominente en la Academia durante décadas, se levantó para hablar.

—Doctor García-Ramos, con todo respeto, creo que está llevando a esta Academia en una dirección peligrosa. Francia, Francia siempre Francia. ¿Qué hay de malo con la medicina española? ¿Por qué debemos constantemente mirar hacia afuera en lugar de desarrollar nuestros propios métodos?

José consideró su respuesta cuidadosamente. —Doctor Sánchez, no hay nada malo con la medicina española. De hecho, tenemos médicos brillantes en Madrid, en Barcelona, aquí en Galicia. Pero sería arrogante de nuestra parte pensar que tenemos el monopolio del conocimiento médico. Los franceses están avanzando en ciertas áreas. Los alemanes en otras. Los británicos en otras más. El objetivo no es abandonar nuestros propios métodos, sino aprender de todos y sintetizar lo mejor de cada tradición.

—Suena a falta de confianza en nuestras propias capacidades.

—Al contrario —respondió José—. Es la máxima confianza. Es decir: somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes, para aprender de cualquier fuente y mejorar constantemente. El nacionalismo médico no ayuda a nadie. No cura a pacientes. Solo los mata más lentamente.

Hubo murmullos en la sala. José había sido más directo de lo diplomáticamente prudente. Pero era cierto, y algunos en la sala lo sabían.

A pesar de las controversias, o tal vez debido a ellas, la vicepresidencia de José fue productiva. Durante sus años en la junta directiva de la Academia, se publicaron más investigaciones que en cualquier período previo. Se introdujeron nuevas tecnologías en hospitales gallegos. Se establecieron programas de educación que continuarían durante décadas.

Pero tal vez su mayor logro fue más sutil: cambió la cultura de la Academia. Antes de José, había sido una institución algo ceremonial, un club de caballeros donde médicos distinguidos se reunían para discutir, pero donde poco cambiaba realmente. Bajo su liderazgo, se convirtió en un motor real de progreso médico en la región.

Una tarde José recibió una carta de un joven médico en un pueblo remoto de Asturias. El médico escribía agradeciéndole por las conferencias de la Academia, de las cuales había recibido transcripciones. Había implementado algunas de las técnicas que José había presentado y había visto mejoras dramáticas en sus resultados con pacientes.

"Usted ha traído el futuro a lugares donde de otro modo nunca habría llegado," escribía el joven médico. "En nombre de mis pacientes, gracias."