EL LEGADO SEGOND

El viaje de los Segond de Francia a Galicia. La historia de la familia García Segond: de Ramona, de Pedro Antonio y sus doce hijos en Santiago de Compostela. El Condado de Gimonde. Manuel García Segond, el seminarista que decidió ser médico y se casó con Victoria Ramos, dando lugar a los García-Ramos.

- PRÓLOGO: Doce sacerdotes

- LIBRO PRIMERO: FRANCIA

- Capítulo 1: El hijo de la burguesía (1767–1789)

- Capítulo 2: Las cartas del mar (1789-1793)

- Capítulo 3: Entre dos mares (1794-1817)

- LIBRO SEGUNDO: Santiago de Compostela

- Capítulo 4: Pedro Antonio y Ramona

- Capítulo 5: La gran familia

- Capítulo 6: El niño que leía

- Capítulo 7: Las puertas del seminario

- Capítulo 8: La condesa que nunca fue

- Capítulo 9: El despertar

- Capítulo 10: La gran conversación

- Capítulo 11: Los años de medicina

- Capítulo 12: La boda

- EPÍLOGO - Los doce caminos

PRÓLOGO: Doce sacerdotes

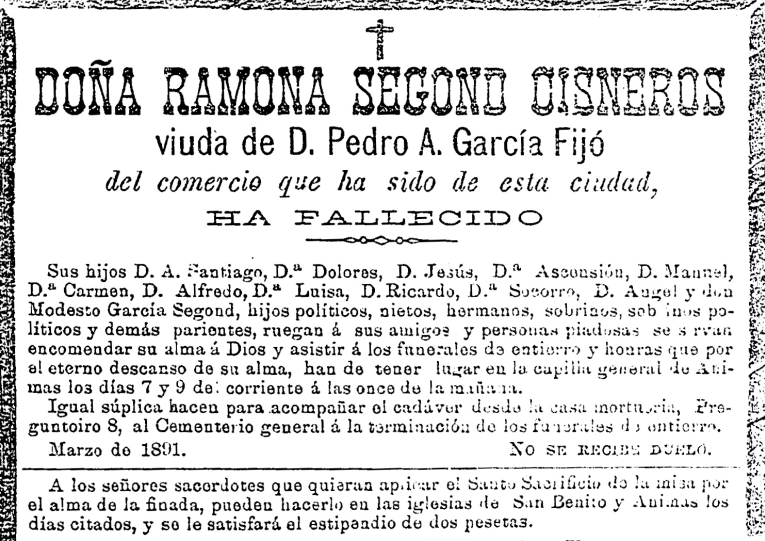

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 1891

José García Ramos tenía dieciséis años cuando enterraron a su abuela, y lo que más le impresionó fue la ceremonia de abundancia que ella misma había dispuesto.

Doce sacerdotes.

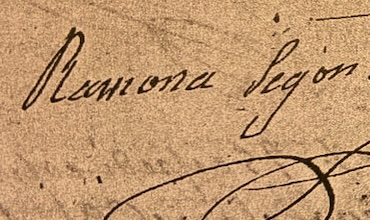

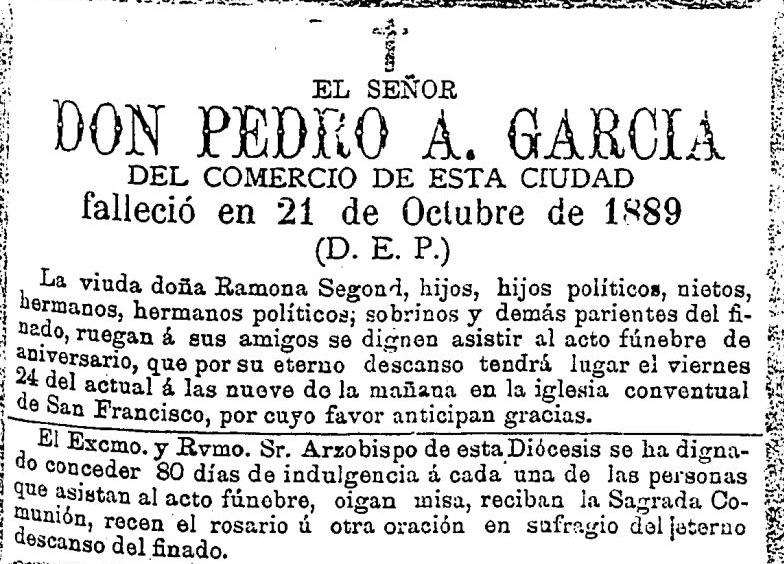

Había doce sacerdotes en el funeral de Ramona Segond, como ella había pedido en su testamento. Doce hombres de negro rodeando el ataúd, doce voces en latín llenando la capilla general de Ánimas. José contó mentalmente y se dio cuenta: uno por cada hijo.

Su padre, Manuel García Segond, le había explicado a José la noche anterior mientras revisaban los papeles del testamento:

—Tu abuela era una mujer de ideas muy claras. Doce sacerdotes por doce hijos. Y misas todos los domingos durante un año.

—¿Por qué doce? —había preguntado José, curioso.

—Porque podía permitírselo —había respondido Manuel con una media sonrisa—. Y porque le gustaban los símbolos. Doce apóstoles, doce hijos.

Ahora, viendo a su padre junto al ataúd, José intentaba imaginar a aquella mujer que había muerto a los setenta y cuatro años. Ramona Segond Cisneros. Había nacido el mismo año que su marido, 1817, cuando Napoleón agonizaba en Santa Elena y el mundo todavía temblaba con las ideas de la Revolución Francesa. Su padre le había contado que ella podría haber sido Condesa de Gimonde —que el título le correspondía por línea materna— pero que nunca lo había reclamado.

—¿Por qué no? —le había preguntado José una vez.

—Porque creía en otras cosas —le había respondido su padre—. Creía en el trabajo, en la educación, en que cada persona vale por lo que hace, no por el apellido que lleva. Esas eran las ideas de su padre, Modesto Segond, que vino de Francia con la cabeza llena de libertad, igualdad y fraternidad. Y tu abuela las convirtió en la manera de vivir de esta familia.

Terminó la ceremonia. Los doce sacerdotes se retiraron en procesión. La numerosa familia -hijos, nietos, primos- salió al sol de marzo, ese sol gallego que lo ilumina todo con una luz limpia y nueva después de la lluvia.

Su padre se detuvo un momento, mirando hacia atrás, hacia donde quedaba su madre. José vio algo en su rostro que no supo descifrar entonces: una mezcla de gratitud y melancolía, como quien recuerda una deuda pagada o una libertad ganada con esfuerzo.

—¿Estás bien, papá? —preguntó José.

Manuel se volvió hacia su hijo y le puso una mano en el hombro.

—Sí —dijo—. Estoy pensando en todo lo que ella nos dio. En todo lo que nos permitió ser.

No sabía todavía que esa elección, esa capacidad de decir "no" a lo que el mundo esperaba y "sí" a lo que el corazón pedía, era el verdadero legado de Ramona Segond.

Un legado que su padre había heredado veintiún años atrás, cuando tomó la decisión más importante de su vida, dejar el seminario y ser médico.

Y que también sería su legado, el de José García-Ramos Segond, cuando decidió ser político republicano y luchar por sus ideales.

LIBRO PRIMERO: FRANCIA

Capítulo 1: El hijo de la burguesía (1767–1789)

Cambrai, norte de Francia

Cambrai amanecía casi siempre con olor a lino húmedo y humo de chimenea. Allí nació Joseph Pierre Segond alrededor de 1767, aunque siempre le llamaron Pierre, en una casa de comerciantes donde el sonido de las balanzas y los rollos de tela era tan cotidiano como la respiración. Su padre repetía con orgullo:

—En esta familia no heredamos privilegios. Heredamos trabajo.

Desde pequeño, Pierre corría entre barricas y sacos, aprendiendo a distinguir tejidos, a leer números y a observar sin ser visto. Su primer aprendizaje no fue en un libro, sino en el mercado de la plaza mayor: voces mezcladas, regateos, pañuelos de colores y, sobre todo, el gesto inclinado de su padre cuando un noble pasaba.

—¿Por qué les tratamos como si fueran mejores? —preguntó Pierre un día.

Su padre lo miró con franqueza.

—Porque así ha sido siempre. Y porque los que podrían cambiarlo aún no se han atrevido.

Pierre creció escuchando conversaciones clandestinas en la trastienda. Comerciantes burgueses, cansados de impuestos injustos, hablaban del rey, del clero, de leyes que solo protegían a quienes nunca habían trabajado.

Él, a escondidas en la escalera, oía frases que se le clavaban como anzuelos:

—La nobleza vive del apellido; nosotros vivimos del esfuerzo.

—La igualdad no existe, pero debería.

—Un país no puede sostenerse si quienes sostienen el país no tienen voz.

A los quince años, Pierre ya sabía sumar, restar, medir, negociar… pero también cuestionar. Y ese hábito era más peligroso que cualquier mercancía.

En 1789, la tensión se volvió ruido, comenzaba la Revolución Francesa. Los rumores de París llegaban con cada carreta: los Estados Generales, el clamor por reformas, la idea —escandalosa y seductora— de que todos los hombres podían ser iguales ante la ley.

Una tarde, su padre lo llamó.

—Ven, Pierre. Vamos a escribir nuestro cuaderno de quejas. Lo presentaremos al rey Luis XVI junto con el resto de comerciantes de Cambrai.

Pierre sintió el temblor de la responsabilidad. Su padre dictaba, él escribía:

“Que los impuestos sean iguales para todos.”

“Que ningún hombre esté por encima de la ley.”

“Que el trabajo cuente más que la sangre heredada.”

—¿Y si alguien se enfada por lo que ponemos? —preguntó el joven.

Su padre soltó una risa breve.

—Ya están enfadados, hijo. Pero no por lo que escribimos, sino porque empezamos a pensar.

Los primeros tumultos en París estallaron como un trueno. La toma de la Bastilla, nobles huyendo, panfletos circulando por todo el reino. En Cambrai, la gente comentaba en voz baja mientras seguía comprando pan.

Pierre, excitado, se acercó a su padre:

—Dicen que el pueblo ha tomado una fortaleza. Que ahora pueden hablar sin miedo.

Él no lo celebró, pero tampoco frunció el ceño.

—Las revoluciones empiezan con palabras, pero las palabras pueden convertirse en fuego. Aún no sabemos qué arde.

—¿Tú qué quieres que pase?

—Una cosa muy sencilla —respondió—: que nadie viva del trabajo ajeno. Ni nobles, ni curas, ni reyes.

Ese mismo verano, llegó a Cambrai un comerciante de Burdeos, Monsieur Arnaud, buscando socios nuevos.

—El Atlántico se mueve —decía—. Vino, sal, hierro… y ahora, ideas. Burdeos está despertando.

Arnaud observó a Pierre midiendo una pieza de tela con precisión.

—Este joven tiene cabeza de comerciante —comentó—. ¿Ha visto el mar?

—No —respondió Pierre.

—Pues debería. Ningún comerciante está completo sin saber qué hay más allá del horizonte.

Esa noche, su padre habló con él.

—Burdeos te daría oportunidades que aquí no tendrás. El mundo está cambiando, Pierre, y tú debes cambiar con él.

—¿Quieres que me vaya? —preguntó el joven.

—Quiero que crezcas. Nosotros levantamos esto para que tú puedas ir más lejos.

La última noche en Cambrai, su madre le entregó una cajita con un rosario antiguo.

—No sé si rezarás o no —le dijo—. Pero si algún día tienes miedo, tócalo, para recordar de dónde vienes.

Su padre lo acompañó hasta la puerta.

—Hijo —dijo con voz grave—, recuerda lo que has visto aquí: campesinos sin tierras, comerciantes cargando un país entero, y hombres que viven del apellido sin hacer nada. Esa injusticia debe acabar. Estés donde estés, no te olvides de eso.

—Estoy del lado de los que trabajan —respondió Pierre.

—Exacto. Si la Revolución trae igualdad, estaremos con ella. Si trae tiranía, estaremos contra ella. No sigas banderas: sigue principios.

Se abrazaron. Pierre subió al coche de caballos que lo llevaría al sur, con Burdeos como promesa y la Revolución como telón de fondo.

Mientras Cambrai quedaba atrás, sintió por primera vez que el mundo podía cambiar… y que él podía cambiar con él.

No sabía que en ese viaje no solo estaba dejando una ciudad: estaba iniciando la historia que un día llegaría a un médico republicano que aún no había nacido.

Capítulo 2: Las cartas del mar (1789-1793)

El barco avanzaba lentamente por el estuario del Garona cuando Pierre Segond llegó por primera vez a Burdeos, de la mano de Monsieur Arnaud, comerciante curtido.

—Míralo bien, Pierre —dijo Arnaud mientras caminaban por los muelles—. Este puerto no duerme. Si quieres hacer fortuna, aquí puedes hacerlo. Si quieres hacer historia… también.

Burdeos bullía como un hormiguero: barricas rodando, gritos en francés, marineros bretones descargando sal, olor a vino, café y madera mojada.

Para Pierre, aquello era un mundo entero.

Arnaud le enseñó a moverse: a negociar con bodegueros, a vigilar la calidad del vino,

a usar contactos con comerciantes ingleses, portugueses y gallegos.

—Aprende esto, muchacho —decía Arnaud—: los que sostienen Francia no son los nobles, son los que mueven las mercancías.

Pierre asentía. Esa frase lo atravesaba: sus ideas revolucionarias respiraban entre los muelles.

Un mes después, Arnaud lo presentó a un comerciante gallego que vivía en Burdeos desde hacía años:

Don Ramón Caso, primo de los Caso de Noya. Había prosperado comerciando vino francés a Galicia y pescado gallego a Francia.

—Mi familia está en Noya —explicó Don Ramón mientras probaba una copa de vino—. Buen puerto pequeño, buena gente, buen negocio. Deberías visitarlo.

Pierre vio un mapa extendido sobre la mesa. Don Ramón señalaba el punto exacto donde la ría de Muros-Noya se abría como una mano.

—¿Y qué comercian allí? —preguntó Pierre.

—Vino. Sardinas en salazón. Aceite de pescado. Y carácter —añadió, riendo—. De esos que mueven montañas.

Pierre sonrió.

—Necesito aprender a tratar con carácter.

—Entonces te envío una carta de recomendación para mi familia. Cuando llegues, te recibirán bien.

Así comenzó todo.

Noya, La Coruña – La primera marea

Pierre llegó a Noya, Pontevedra, a comienzos de 1791.

El olor a salazón, las redes tendidas y el sonido de las barcas meciéndose en la ría creaban un ambiente que nunca había visto en Francia.

La tienda de los Caso era un vaivén de barricas, cuerdas, sacos de pescado y gente entrando y saliendo.

Fue allí donde vio por primera vez a Teresa Caso.

Ella llevaba un delantal azul y un lápiz detrás de la oreja. Estaba discutiendo el precio de un cargamento de sardina con un comerciante local.

—Eso no vale ni la mitad —decía Teresa—. La mitad, ¿me oye? Y si no la quiere vender, le compro el lote a su vecino.

El hombre, rojo de enfado, cedió.

Teresa lo miró de reojo.

—Y ahora… usted —dijo, dirigiéndose a Pierre—. ¿Es el francés de la carta?

—El mismo —respondió él.

Ella entrecerró los ojos.

—Espero que tenga la misma cabeza que su letra. Si no, le costará seguirnos.

Pierre rió sin querer.

—Haré lo que pueda.

—Aquí no basta con eso —contestó ella, girándose—. Aquí se hace lo que se debe.

Lo que debió hacer Pierre fue trabajar tres meses con la familia Caso aprendiendo: cómo se escogía la sardina buena, cómo se medía la humedad del salazón, cómo se cerraban las barricas para que no perdieran aceite, cómo se negociaba sin pestañear.

Pero lo que hizo, además, fue enamorarse.

Desayunaban juntos en la tienda; caminaban por los muelles al atardecer; él hablaba de Francia, del comercio, de la Revolución que crecía en París; ella hablaba de Galicia, del mar, de cómo la justicia también era un trabajo duro.

Una tarde, mientras caminaban junto a la ría, Teresa le dijo:

—Tú crees que todo debe cambiar, ¿verdad?

—Creo que los privilegios deben caer —respondió Pierre—. Que nadie debe sentirse dueño del hambre de otro.

—Eso lo comparto —dijo ella—. Pero cuidado: el hambre también hace pensar con rapidez.

Pierre la miró con un respeto nuevo.

—Entonces necesito tu cabeza tanto como tu corazón.

Ella se detuvo.

—¿Mi corazón?

El silencio entre ambos fue más claro que cualquier respuesta.

El regreso a Burdeos y las cartas

En junio de 1791, Pierre tuvo que volver a Burdeos. Monsieur Arnaud lo reclamaba para cerrar contratos importantes. Pierre temió perder todo lo vivido.

—Volveré —le dijo a Teresa el último día.

—Lo sé —respondió ella—. Pero mientras vuelves, escribe.

Y él escribió.

Las cartas cruzaban el mar en barcos pequeños, manchadas de sal.

Pierre escribía sobre Burdeos, sobre el ambiente revolucionario, sobre discursos encendidos contra la nobleza.

Teresa respondía con relatos de la tienda, del mar, del olor de las sardinas secándose al sol.

Un día, Teresa recibió una carta que empezaba así:

“No hay discurso en Francia que me conmueva tanto como tu manera de mirar el mundo.”

Su madre, al verla sonreír, dijo:

—Ese francés te va a dar una vida movida, muchacha.

—No me importa —respondió Teresa—. Prefiero una vida movida que una vida muda.

El matrimonio por poderes

A finales del verano de 1791, Pierre no podía soportar más la distancia. Escribió una carta larga, temblorosa, decidida:

“Teresa,

Desde que partí de Noya tu ausencia me acompaña como una voz persistente en medio del bullicio de Burdeos. Ni los barcos, ni los discursos encendidos sobre libertad, ni las noticias que llegan desde París consiguen apartarte de mi pensamiento. Francia se agita y algo oscuro empieza a crecer en el ambiente; una tormenta se acerca, y no sé qué quedará en pie cuando estalle por completo.

Por eso debo escribirte con absoluta claridad lo que llevo guardando desde el día en que me alejé de ti:

No quiero seguir escribiéndote como un soltero.

Quiero casarme contigo, Teresa.

Quiero que nuestras vidas se unan antes de que la tormenta que se avecina nos alcance.

Lo que sentí a tu lado en Noya no ha hecho más que crecer en la distancia. En ti encontré una serenidad que ninguna asamblea ni ningún libro ha sabido darme. Entendiste mis ideas, mis dudas y mis entusiasmos, y aun así me miraste como si fuera digno de tu confianza.

Si tú también lo deseas, si tu corazón late en la misma dirección que el mío, dímelo.

Enviaré los poderes y los documentos de inmediato. Nada me importa más que hacerte mi esposa.

Lo único que temo, Teresa, es que el futuro llegue sin tenerte a mi lado.

Pierre”

La respuesta de Teresa llegó con el siguiente barco.

“Pierre,

He leído tu carta tantas veces que ya casi la sé de memoria. No sé si la tormenta que anuncias llegará mañana o dentro de un mes, pero sí sé que no quiero esperarla sola.

Tampoco quiero seguir escribiéndote como quien habla desde una orilla lejana.

Sí, acepto casarme contigo.

Acepto tu nombre, tu destino incierto y tu manera apasionada de mirar el mundo.

Acepto lo que venga, porque contigo nada me da miedo.

Aquí te espero, sin dudas y sin temor.

Tuya,

Teresa”

El padre de Teresa negoció la boda con la practicidad gallega de siempre.

—Si se va a casar con él —decía—, que sea ahora.

Se casaron por poderes. Pierre firmó en Burdeos. Teresa firmó en Noya.

Cuando llegó la noticia de que el matrimonio era oficial, Teresa preparó un baúl, besó a sus padres y subió al barco que Don Ramón había conseguido para ella.

Burdeos - Una nueva vida

Burdeos la recibió con olor a vino, barcos y voces en varios idiomas. Pierre la esperaba en el muelle.

—Teresa… —susurró, como si no creyera que era real.

Ella lo abrazó sin pudor.

—Ahora sí. Ya estoy aquí.

Vivieron en una casa cerca del puerto, con una ventana desde la que se veía el Garona.

Teresa ayudaba en el negocio, aprendía francés y organizaba la casa como si siempre hubiera vivido allí.

Y Pierre…

Pierre iba cada noche a escuchar discursos revolucionarios, a debatir en cafés, a desafiar con palabras la injusticia, aunque cada día el ambiente se volvía más tenso.

—No te metas demasiado —le advertía Teresa—. Los fanáticos no distinguen entre justicia y venganza.

—No puedo quedarme callado —respondía él—. No vine al mundo para obedecer.

En diciembre Teresa dio a luz a un niño fuerte, oscuro de cabello, con unos ojos que parecían mirar a la vez a Francia y a Galicia.

Lo llamaron Modesto, Modesto Segond Caso.

Pierre lo sostuvo en brazos y dijo:

—Será libre. Te lo prometo. No crecerá bajo la sombra de los privilegios.

Teresa acarició su frente.

—Pero tampoco bajo la sombra del miedo. No lo olvides.

Pierre asintió.

Fuera, Francia temblaba.

La Revolución se acercaba a su fase más peligrosa.

Pero en aquella habitación pequeña de Burdeos, había nacido algo más fuerte que cualquier tormenta política:

una familia,

un vínculo entre tierras,

y un legado que seguiría transmitiéndose hasta mucho después de que ellos desaparecieran.

Capítulo 3: Entre dos mares (1794-1817)

Modesto creció con el oído dividido entre dos músicas distintas.

En Burdeos, el rumor grave del Garona golpeando los muelles.

En Noya, el ritmo sereno del agua en la ría, las redes colgadas como cortinas al sol.

Y entre ambas orillas, la voz de su padre explicándole que las ideas podían viajar más lejos que los barcos.

Pierre lo llevaba de la mano por los muelles de Burdeos y le señalaba las barricas de vino alineadas como soldados.

—Aquí, hijo, la riqueza no está en las monedas, sino en el movimiento —le decía—. El vino que ves hoy aquí mañana estará en Flandes, en Lisboa, en las tabernas de media Europa.

Modesto escuchaba fascinado.

Pero al caer la tarde, Teresa lo arropaba hablándole en español, contándole historias de Galicia, de las mareas vivas y los temporales que arrancaban tejados, de cómo su abuelo decía que el mar no conocía justicia… pero tampoco mentía nunca.

El niño aprendió pronto a cambiar de idioma como quien cambia de sombra.

En francés con su padre. En español con su madre. En gallego con los pescadores de la ría, cuando la familia regresaba a Noya durante las temporadas tranquilas.

El Terror

Cuando el Terror de Robespierre cayó sobre Francia en 1793, cuando las guillotinas empezaron a sonar en los patíbulos, Pierre supo que tenía que alejar a los suyos de aquel país que había empezado soñando con igualdad y acabó calculando vidas como si fueran cifras de una contabilidad enferma.

En las plazas, en los cafés, en las conversaciones que siempre parecían inocentes, se colaban palabras como miedo, delación, acusación.

Una mañana, al volver de una reunión con otros comerciantes, Pierre encontró a Teresa esperando en la entrada de la casa:

—Hemos recibido una carta —dijo ella sosteniendo el sobre entre los dedos—. Al parecer tu nombre circula en algunos cafés como si fueras un demócrata peligroso.

—No me sorprende —dijo él con una risa breve—. Siempre dije lo que pensaba.

—Esto ya no es discutir sobre impuestos —dijo Teresa—. Es peligroso. Aquí las palabras matan.

Pierre se quedó unos segundos en silencio, mirando al horizonte donde el Garona se confundía con el cielo gris.

—Entonces… ¿vamos a Noya? —preguntó ella con voz firme.

Pierre cerró los ojos y asintió.

—Vamos a Noya.

No hubo más palabras.

El terror ya no era una idea lejana en Francia: era un cuchillo que cortaba vidas.

Regresaron a Noya.

Y el cambio fue como entrar en otra respiración.

Las calles olían a sal, no a pólvora; el aire traía campanas y no proclamas; la gente hablaba de viento, cosecha, sardinas, mareas… no de traidores, de listas negras ni de ejecuciones.

Pierre, que siempre había amado la Revolución por su promesa, no por su sangre, encontró en Galicia un espacio donde volver a confiar.

No dejaba Francia por renuncia, sino para salvar algo dentro de sí.

Durante los años posteriores, vivió entre los dos mundos, como un hombre mitad agua dulce y mitad salada.

Pasaba temporadas en Burdeos para mantener el negocio, supervisar cargamentos, buscar nuevos acuerdos.

Luego volvía a Noya para respirar, para ver crecer a Modesto, para recordar que la vida no era siempre un campo de batalla de ideas.

Modesto creció en ese vaivén.

Sabía atar un saco de sardinas con la misma destreza con la que medía un lote de vino.

Sabía detectar si el aceite de pescado estaba fresco.

Sabía cuándo un cliente francés mentía… y cuándo lo hacía un gallego.

Cada vez que Pierre regresaba de Burdeos, traía libros confiscados, discursos arrugados en bolsillos, panfletos a los que llamaba “todo lo que Francia pudo ser y no fue todavía”.

Teresa sonreía al verlo llegar.

—¿Traes vino, ideas o problemas? —preguntaba.

—Un poco de cada cosa —respondía él.

Había amor en esa rutina, un amor tranquilo, maduro, hecho de espera y de reencuentro.

La invasión francesa

En 1808, los ecos de la política volvieron a estallar.

No era la revolución filosófica de antes, sino el estruendo de ejércitos y banderas impuestas.

Los franceses entraron en España no como heraldos de libertad sino como conquistadores por orden de Napoleón, y la gente miraba con ojos brutales a cualquiera que hablara su lengua con acento frencés.

Una tarde, en Noya, un grupo de hombres jóvenes pasó junto a la tienda murmurando:

—¡A estos afrancesados hay que espantarlos de aquí!

El corazón de Teresa latió con fuerza.

Pierre, de pie junto a la puerta, miró a los hombres pasar.

—Nosotros no somos invasores —dijo con voz baja, firme—. Somos comerciantes, nada más.

Un joven volvió la cabeza, desafiante.

—Lo que se dice no siempre importa. Lo que importa es de qué lado estás.

Modesto respiró hondo al lado de su padre.

—¿Qué vamos a hacer? —preguntó.

—Nos iremos a Burdeos otra vez —respondió Pierre—. Allí podremos seguir nuestro trabajo sin miedo de ser confundidos con soldados.

Burdeos los recibió en plena tensión.

La ciudad no era la misma: soldados, banderas imperiales, rumores de alianzas rotas.

Pierre estaba cansado, más del alma que del cuerpo.

Pero seguía enseñando a Modesto, noche tras noche, que un comerciante debía observar, negociar y pensar… pero también tomar partido, aunque el mundo se desmoronara.

Modesto lo escuchaba como quien escucha a un profeta cansado.

—¿Crees que la Revolución fracasó? —preguntó una noche.

Pierre negó, con los ojos brillantes.

—Las ideas no fracasan. Solo los hombres que las usan para sí mismos.

Quizá por eso envejeció tan rápido.

Quizá por eso murió en allí en Burdeos poco después, en una ciudad que ya no reconocía como suya.

Teresa y Modesto regresaron a Noya, para hacerse cargo del comercio familiar heredado de sus padres.

La tienda, las redes, los compradores, todo esperaba manos firmes.

—Tu padre vivió con coherencia —dijo Teresa, limpiándose una lágrima—. Eso es más de lo que muchos pueden decir.

Modesto apretó los dientes.

—Y yo viviré igual.

María Cisneros Formoso

Fue en el mercado de Noya, entre cestos de aceite de pescado y cajas de sardinas preparadas para la exportación, donde Modesto la vio por primera vez.

Ella estaba inclinada sobre un lote de aceite nuevo, guiando las palabras del vendedor con la misma precisión con la que se lee un texto perfecto.

—Veinte reales —dijo María con tono suave—. Ni uno más.

El hombre frunció el ceño.

—Eso es demasiado poco.

—¿Demasiado poco para usted… o demasiado justo para mí? —respondió ella, sin levantar la voz.

Modesto se acercó, intrigado.

—Disculpe —dijo con educación—. Veo que sabe lo que hace.

Ella se giró, con una mirada que medía al hombre con la claridad de quien no da nada por sentado.

—Aquí no se trata de lo que uno ve —respondió—. Se trata de saber qué valor tiene cada cosa.

Él sintió un choque de sorpresa.

—Entonces usted no es como los demás comerciantes.

—Ojalá lo fuera —contestó ella con una sonrisa ligera—. Pero eso haría este negocio muy aburrido.

María era distinta: ingeniosa, ágil de mente, capaz de ver el valor de una barrica como si leyera un libro. Sus ojos tenían una luz franca, sus movimientos eran seguros, sus palabras parecían siempre el equilibrio perfecto entre fuerza y ternura.

Ella era pariente de una rama cercana al Condado de Gimonde, un título nobiliario recientemente creado en el reinado de Carlos III para la familia Cisneros de Castro en 1766, con leyenda, pazos, tierras e historia señorial.

María no era una aristócrata entronizada ni orgullosa, sino alguien que caminaba con la cabeza alta porque sabía quién era y de dónde venía.

El enamoramiento

Modesto no supo cuándo ocurrió exactamente, pero un día se dio cuenta de que cada vez que veía a María su corazón se aceleraba sin que su mente entendiera por qué.

Fue con la forma en que ella sonreía cuando un trato cerraba bien, con la manera en que levantaba la cabeza con orgullo, con cómo parecía hablar con firmeza incluso cuando nadie la escuchaba.

Un día, en la plaza, le dijo:

—Hay algo en ti… —dijo él al fin, casi en un susurro— algo que ha despertado en mí sentimientos que no sabía que existían.

Ella lo miró con una ternura nueva, como si también estuviera cruzando un umbral invisible.

—Me alegro —respondió suavemente— porque yo siento lo mismo que tú.

Sus miradas se encontraron en el centro de la plaza, entre cajas, redes y pescadores que pasaban, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos.

El matrimonio

Cuando Teresa vio cómo se miraban, no dijo una palabra.

No hizo falta.

Y en 1816, bajo un cielo de verano que parecía bendecirlos sin ruido, Modesto y María se casaron en la iglesia de Noya.

No hubo grandes títulos ni pompa, pero hubo alegría y verdad: en cada abrazo, en cada palabra, en cada risa que escapaba entre los invitados, había una certeza:

ese amor era digno, fuerte y claro como el agua que siempre los acompañó.

Y así, con la tienda a su espalda, el aroma del salazón al viento y la ría siempre presente, la nueva etapa de la familia Segond comenzó con un corazón lleno de esperanza, desafío y amor verdadero.

Un año después, en 1817, nació Ramona Segond Cisneros, una niña que heredaría la mezcla exacta de justicia francesa, sentido práctico gallego y una chispa de nobleza que no venía del Conde de Gimonde, sino del carácter de los suyos.

Esa niña sería, sin saberlo, la síntesis de todas las mareas que habían llevado a su familia de Cambrai a Burdeos, de Burdeos a Noya y del mar al corazón.

LIBRO SEGUNDO: Santiago de Compostela

Capítulo 4: Pedro Antonio y Ramona

Noya, primavera de 1840

La tienda de Modesto Segond olía a café recién molido, a bacalao seco, a las especias que llegaban en barcos desde lugares que Ramona Segond solo conocía por los mapas de su abuelo.

Tenía veintitrés años y llevaba las cuentas del negocio familiar desde que tenía dieciséis. Su madre María se ocupaba de atender a las clientas —las señoras de Noya que venían a comprar azúcar, harina, conservas— mientras su padre Modesto negociaba con los proveedores y gestionaba los envíos desde Burdeos.

Y Ramona, sentada en la pequeña oficina detrás del mostrador, anotaba cada transacción en su libro de cuentas con letra perfecta.

Era una mañana de abril cuando entró el desconocido.

Alto, moreno, con las manos grandes de quien está acostumbrado al trabajo físico pero el porte de quien tiene ambiciones. Llevaba una carta en la mano.

—Buenos días —dijo, quitándose el sombrero—. Busco al señor Modesto Segond.

Ramona levantó la vista del libro de cuentas. Lo primero que notó fueron sus ojos: oscuros, directos, honestos.

—Es mi padre. Está en el almacén de atrás. ¿Puedo ayudarle?

—Vengo de parte de Juan García, transportista en Carbiá. Traigo una carta sobre un envío de vino de Oporto.

Ramona dejó la pluma y se puso de pie.

—Soy Ramona Segond. Puedo atenderle mientras mi padre termina con la descarga.

El hombre titubeó solo un segundo. Después extendió la carta.

—Pedro Antonio García Fijó, servidor.

Sus dedos se rozaron al pasar el papel. Ramona sintió algo —una chispa, un reconocimiento— que le hizo contener el aliento.

Abrió la carta y la leyó con atención. Era sobre un cargamento de vino portugués que debía llegar a Vigo, y que Juan García podía transportar hasta Noya si el precio era razonable.

—¿Su hermano es Juan García? —preguntó.

—Sí, señorita. Tiene negocio de transporte en Carbiá, Pontevedra.

—Conozco a Juan. Buen hombre. —Ramona volvió a leer la carta—. El precio es razonable. ¿Y usted qué hace en todo esto?

—Trabajo con mi hermano a veces. Pero yo... —Pedro Antonio dudó, como si no estuviera seguro de compartir sus planes—. Yo estoy ahorrando para montar mi propio negocio en Santiago.

—¿Qué tipo de negocio?

—Un almacén. Productos de ultramar, principalmente. En Santiago hay oportunidades.

Ramona lo miró con renovado interés.

—Santiago es buen sitio —dijo—. Mi abuelo siempre decía que en las ciudades es donde se hace el dinero de verdad. ¿Tiene ya el local?

—Todavía no. Pero estoy mirando. Necesito ahorrar más.

—Montar un negocio es caro —dijo Ramona—. Sobre todo al principio.

—Lo sé. Por eso estoy trabajando en todo lo que puedo mientras tanto.

Hubo un silencio. Pedro Antonio la miraba con una mezcla de curiosidad y admiración que Ramona reconoció porque era la misma manera en que ella lo miraba a él.

—¿Le gustaría quedarse a comer? —preguntó Ramona de repente—. Mi padre querrá hablar con usted sobre el transporte. Y mi madre siempre cocina de más.

Pedro Antonio sonrió. Era una sonrisa que iluminaba todo su rostro.

—Me encantaría.

Ese día, alrededor de la mesa de los Segond, Pedro Antonio contó su historia. Venía de Santa María de Piloño, en Carbiá, de una familia de labradores. Su padre Agustín había muerto hacía dos años. Su hermano Juan había heredado la tierra pero Pedro Antonio no quería trabajar el campo.

—Quería algo más —dijo—. No sé si tiene sentido.

—Tiene todo el sentido del mundo —dijo Modesto Segond, llenándole la copa de vino—. Mi padre Pierre vino de Francia con lo puesto. Dijo que quería algo más que lo que tenía. Así se construyen las fortunas. Con hambre y con trabajo.

Pedro Antonio miró a Ramona al otro lado de la mesa. Ella sostuvo su mirada.

—¿Y tiene familia que le espere en Santiago? —preguntó María Cisneros con esa inocencia estudiada de las madres.

—No, señora. Estoy solo.

—Entonces tiene que volver a visitarnos —dijo María—. Un joven solo necesita una buena comida de vez en cuando.

Pedro Antonio volvió.

Volvió una semana después con la respuesta de su hermano sobre el transporte. Y luego volvió dos semanas más tarde con otra carta. Y luego volvió sin carta, solo porque Noya estaba "de camino".

Ramona y él comenzaron a dar paseos por el puerto después de cerrar la tienda. Hablaban de negocios al principio —de márgenes y de proveedores, de aranceles y de clientes— pero poco a poco las conversaciones derivaron hacia otros temas.

—¿Por qué nunca se ha casado? —preguntó Pedro Antonio una tarde, mientras miraban los barcos en el puerto.

Ramona tardó en responder.

—He tenido propuestas —dijo finalmente—. Tres, para ser exacta. Todas buenas. Un comerciante de paños. Un hijo de armador. Un primo del Conde de Gimonde.

—¿Y?

—Y no me casé con ninguno porque no los amaba. —Se volvió hacia él—. Mi madre se casó enamorada. Dice que es la única razón por la que un matrimonio funciona de verdad. Todo lo demás —el dinero, las conexiones, la conveniencia— se acaba. Pero el amor, si es real, dura.

Pedro Antonio la miró fijamente.

—¿Y cree que existe? ¿Ese tipo de amor?

—Empiezo a creerlo —dijo Ramona en voz baja.

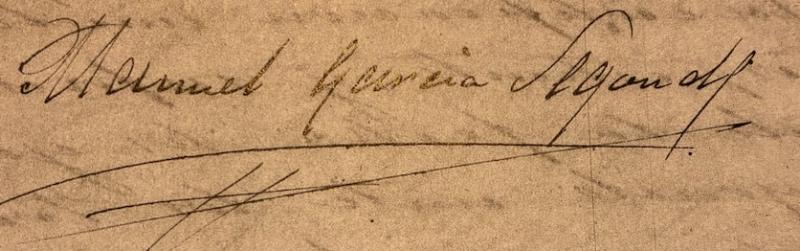

Se casaron el 20 de febrero de 1841, diez meses después de conocerse.

Fue una boda sencilla en Santiago. Ramona llevó un vestido de seda azul que había pertenecido a su madre. Pedro Antonio llevó un traje nuevo que había comprado especialmente para la ocasión, gastando casi todos sus ahorros.

Modesto Segond abrazó a su yerno después de la ceremonia.

—Cuida a mi hija —le dijo—. Y deja que ella te cuide a ti. Eso es un matrimonio.

—Lo haré —prometió Pedro Antonio.

María Cisneros le entregó a Ramona un sobre.

—De tu padre y mío —dijo—. Para que empecéis bien.

Dentro había suficiente dinero para iniciar su nueva vida.

—Mamá... —Ramona tenía los ojos llenos de lágrimas.

—Tu abuelo Pierre empezó con nada —dijo María—. Tú empezarás con algo. Úsalo bien.

Santiago, 1841

Se mudaron a su nueva casa en la rua del Villar 72 al día siguiente de la boda. Pedro había encontrado trabajo como dependiente en una tienda de ultramarinos.

El 20 de marzo de 1843 nació Santiago, su primer hijo. Lo llamaron así por la ciudad que ambos amaban, la ciudad de piedra y de luz donde querían que sus hijos estudiaran.

—Algún día —decía Ramona, meciendo al bebé— todos nuestros hijos irán a la universidad.

—¿Todos? —preguntaba Pedro Antonio, sorprendido.

—Todos los que quieran —decía Ramona—. Porque eso es lo que mi abuelo nos enseñó. Que la educación es la única herencia que nadie te puede quitar.

Y así comenzó la historia de una familia que valoraba mucho la libertad.

Una familia que crecería hasta tener doce hijos.

Capítulo 5: La gran familia

Los hijos siguieron llegando casi a uno por año:

En 1845 nació Jesús. En 1846 nació Dolores. Ya con tres hijos tuvieron que mudarse a una casa más grande en la calle Azabachería 1.

En 1847 llegó Ascensión.

El 5 junio de 1849 nació el quinto hijo en una casa más grande en la calle Azabachería 1.

Manuel García Segond llegó al mundo en una tarde de verano, mientras sus hermanos jugaban en la calle de abajo y su padre trabajaba.

Ramona, exhausta después del parto, lo tomó en brazos y supo —con esa certeza inexplicable que a veces tienen las madres— que este niño sería especial.

No sabía todavía cómo ni por qué. Solo sabía que lo era.

La comadrona lo lavó y lo envolvió en una manta blanca.

—Es fuerte —dijo—. Tiene buenos pulmones.

Ramona sonrió, mirando esa carita arrugada.

—Bienvenido, Manuel —susurró—. Bienvenido a Santiago. Aquí vas a crecer. Aquí vas a estudiar.

Pero por ahora era solo un bebé que lloraba en los brazos de su madre, en una casa de piedra en el corazón de Santiago de Compostela.

Y afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad donde se cruzan todos los caminos.

El almacén de Vigo

Santiago de Compostela, verano de 1850

Era una tarde de agosto, calurosa y pesada. En la casa de la Azabachería número 1, Ramona intentaba dar de cenar a cinco niños a la vez mientras esperaba que Pedro Antonio volviera de trabajar.

Santiago tenía siete años y ayudaba a su madre poniendo la mesa. Jesús, de cinco, entretenía a Dolores, de cuatro. Ascensión, con tres años, correteaba por la casa. Y Manuel, con solo once meses, dormía en una cuna junto a la ventana.

—Santiago, no pongas el cuchillo así, que se cae —decía Ramona mientras removía la olla—. Jesús, vigila que Dolores no se suba a la silla. Y tú, Manuel, deja de meterte todo en la boca, por Dios.

Era el caos habitual de las cenas.

Era tarde cuando Pedro Antonio llegó a casa. Ramona acababa de acostar a los cinco niños después de la batalla habitual.

—Ha llegado carta de mi hermano Juan —dijo Pedro Antonio, sacando el sobre del bolsillo.

Ramona se secó las manos en el delantal y leyó la carta en silencio.

—Una oportunidad de alquilar un almacén en Vigo —dijo finalmente—. Para comprar directamente de los barcos.

—Sí. Sin intermediarios. Podríamos tener costes enormemente reducidos. —Pedro Antonio se sentó a la mesa—. Pero necesitamos tres mil reales. Casi todo lo que tenemos ahorrado.

Ramona dejó la carta sobre la mesa.

—Es mucho dinero. Cinco hijos, Pedro. Y vendrán más.

—Lo sé. Pero llevo nueve años trabajando para don Evaristo ganando un sueldo que apenas nos alcanza. —Pedro Antonio tomó sus manos—. Si no hacemos algo ahora, será así toda la vida.

Ramona pensó durante un largo momento.

—Mi padre solía decir que el mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora.

—¿Entonces...?

—Entonces tenemos que ir a verlo. Yo quiero ver ese local. Quiero entender exactamente en qué nos metemos.

Pedro Antonio sonrió.

—¿Cuándo?

—La semana que viene. Tres días. Los niños pueden quedarse al cuidado de los vecinos.

Una semana después, Vigo

Juan los esperaba en la estación de coches.

—¡Hermano! ¡Cuñada! El local está cerca, venid.

El almacén era un edificio de dos plantas cerca del puerto. Grande, con techos altos, ventanas que daban a los muelles.

Ramona lo inspeccionó todo: las vigas del techo, el suelo de piedra, la ventilación. Miró por la ventana hacia el puerto donde los barcos se mecían en el agua.

—Es bueno —dijo finalmente—. La ubicación es perfecta. Pero necesito conocer a Benito, el dependiente que nos recomiendan.

Esa tarde, en una taberna del puerto, conocieron a Benito Mouriño. Un hombre de cuarenta años, fornido, con manos callosas de veinte años trabajando en el puerto.

—Conozco a todos los capitanes que llegan regularmente —dijo Benito—. Sé reconocer mercancía de calidad. Y soy honrado. Pueden preguntar a cualquiera.

—¿Por qué quiere este trabajo? —preguntó Ramona directamente.

—Porque tengo esposa y tres hijos. Necesito algo estable. Un sueldo fijo.

Ramona asintió. Le gustaba que fuera directo.

—Tendrá que llevar registros detallados de todo. Cada compra, cada venta, cada real. Y yo vendré regularmente a revisarlos.

—¿Usted, señora?

—Sí, yo. Mi padre me enseñó el negocio. ¿Es un problema?

Benito miró a Pedro Antonio, que asintió.

—Mi mujer sabe más de números que yo. Si ella dice que revisará los registros, los revisará.

—Entendido, señora. Los registros estarán impecables.

—Y si lo sorprendo robando —continuó Ramona—, lo denuncio y me aseguro de que no vuelva a trabajar en ningún puerto de Galicia. ¿Estamos claros?

Benito tragó saliva.

—Clarísimo, señora.

Esa noche, en la posada, Ramona y Pedro Antonio hicieron números.

—Seiscientos de alquiler al año, cuatrocientos de sueldo para Benito, mil en gastos fijos —calculaba Ramona—. Nos quedan dos mil para mercancía inicial.

—¿Es suficiente?

—Si compramos inteligentemente, sí. Café, azúcar, bacalao. Productos básicos de alta rotación.

—¿Y quién supervisará? —preguntó Pedro Antonio—. Yo tengo que seguir con don Evaristo en Santiago. Tú tienes cinco niños.

—Tu hermano Juan. —Ramona lo miró—. Le ofrecemos un veinticinco por ciento del negocio a cambio de que supervise hasta que tú puedas hacerlo. Ya dijo que le interesa.

Pedro Antonio asintió lentamente.

—¿Entonces lo hacemos?

Ramona respiró hondo.

—Sí. Lo hacemos. Es un riesgo grande, pero creo que vale la pena.

Se abrazaron y sonrieron ante futuro que estaban a punto de construir.

Tres meses después

Pusieron un letrero que Ramona insistió en que dijera: PEDRO A. GARCÍA.

Y el almacén funcionó.

Funcionó porque Pedro Antonio tenía el instinto para saber qué productos se venderían y Ramona tenía el orden para gestionar las cuentas. Funcionó porque ambos trabajaban sin quejarse. Funcionó porque se querían y ese amor los hacía más fuertes.

Vendían de todo: café de Brasil, azúcar de Cuba, bacalao de Noruega, conservas locales, telas de Inglaterra, herramientas de Francia. El almacén estaba siempre lleno de clientes.

Juan supervisaba las operaciones diarias. Benito gestionaba las compras y el almacén. Pedro Antonio viajaba cuando podía, los domingos principalmente.

Y desde Santiago, Ramona llevaba los libros de cuentas, revisaba cada gasto, cada ingreso, cada decisión importante.

Al año siguiente nació Carmen, en 1851. Dos años más tarde llegó Alfredo, en 1853. Luisa en 1856. Ricardo en 1858. Socorro en 1859.

Ya con diez hijos, el matrimonio decidió buscar una casa suficientemente grande en el centro.

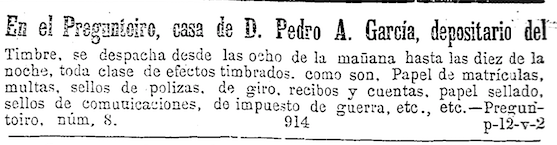

La casa que encontraron estaba en la calle Preguntoiro número 8, una de las calles principales del centro de Santiago, a pocos pasos de la plaza Cervantes. Era un edificio de piedra de cuatro plantas. La planta baja tenía un local comercial que daba directamente a la calle. Arriba había espacio suficiente para una familia que crecía.

—Es perfecta —dijo Ramona cuando la vio por primera vez, con su vientre de ocho meses y Socorro en brazos.

—Es cara —dijo Pedro Antonio.

—La pagaremos.

Y la pagaron. Usaron parte de los ahorros del almacén de Vigo y parte de una herencia que Ramona había recibido de su madre cuando falleció.

Se mudaron en 1859. Santiago, con dieciséis años caminaba orgulloso delante de todos, como el hombre de la familia que creía ser. El resto iban de la mano de sus padres.

La nueva casa los recibió con lluvia fina, esa lluvia gallega que lo moja todo sin hacer ruido. Las calles de piedra brillaban. La catedral se alzaba en el horizonte como una promesa.

Pedro Antonio había decidido independizarse también en santiago, pero no quería abrir otro almacén inmediatamente. En vez de eso, usaría el local de la planta baja para algo diferente: sería depositario del Timbre, vendiendo efectos timbrados para el gobierno.

En el siglo XIX, el papel timbrado era obligatorio para todos los documentos oficiales en España y para cualquier trámite legal o administrativo. Este papel llevaba impreso un sello o "timbre" que demostraba que se había pagado el impuesto correspondiente al Estado. El Depositario del Timbre era la persona autorizada por el gobierno para vender estos efectos timbrados en una determinada localidad. Era un cargo de confianza, ya que manejaba dinero público y tenía que rendir cuentas regularmente a la administración. Además del beneficio económico, el cargo le daba a Pedro Antonio un estatus social considerable, ya que estaba en contacto diario con abogados, notarios, comerciantes y funcionarios que necesitaban sus servicios. En cierto modo, era como ser el intermediario obligatorio entre los ciudadanos y el Estado.

—Es un negocio seguro —explicó—. Papel sellado, sellos de pólizas, papel de matrículas. Todo el mundo los necesita y es el gobierno quien fija los precios.

—Menos emocionante que un almacén —dijo Ramona.

—Pero más estable. Y nos dejará tiempo para los niños.

Ramona estuvo de acuerdo. Tenía cuarenta y dos años y diez hijos. Estaba cansada de la incertidumbre del comercio, de negociar con proveedores difíciles.

—Y podemos vivir del almacén de Vigo mientras establecemos esto —añadió.

El negocio del Timbre resultó ser exactamente lo que necesitaban. Abría a las ocho de la mañana y cerraba a las diez de la noche. Pedro Antonio lo atendía con ayuda de un empleado y, cuando podía, viajaba a Vigo para supervisar el almacén. Ramona llevaba las cuentas desde casa y cuidaba de los niños.

La vida se estableció en una rutina agradable.

Pedro Antonio atendía el negocio del Timbre. Cada semana viajaba a Vigo —a veces solo, a veces con Ramona— para supervisar el almacén. Benito resultó ser un administrador excelente, y el negocio seguía siendo rentable.

Ramona llevaba la casa y las cuentas.

Entre las dos fuentes de ingresos, la familia vivía cómodamente. No eran ricos, pero tampoco les faltaba nada.

Los niños crecían. Santiago empezó a ir al colegio de los Jesuitas, donde aprendía latín y aritmética. Dolores ayudaba a su madre en casa. Jesús corría por las calles de Santiago con otros niños del barrio.

Y Manuel... Manuel era un bebé movido y curioso que observaba todo con ojos enormes y oscuros, como si estuviera tratando de entender el mundo desde la cuna.

La casa del Preguntoiro se llenó de voces y risas. Ramona, que venía de una familia pequeña, se maravillaba de tener tantos hijos.

—¿Cuántos más? —le preguntaba Pedro Antonio a veces, medio en broma, medio en serio.

—Los que vengan —respondía Ramona—. Mientras pueda darles educación y amor, todos son bienvenidos.

En 1860 nació Ángel. Y en 1863, Modesto.

Doce hijos en total.

Doce bocas que alimentar, doce cuerpos que vestir, doce mentes que educar.

Pero Ramona y Pedro Antonio nunca se quejaron. Trabajaron duro, ahorraron donde pudieron, y se aseguraron de que cada uno de sus hijos tuviera la oportunidad de estudiar.

Y así la familia creció y se expandió, cada hijo encontrando su camino.

Pero hay uno que nos interesa especialmente.

El quinto hijo.Manuel García Segond, que con diez años entraría al seminario.

Pero antes de llegar a eso, tenemos que entender quién era ese niño.

Y para eso tenemos que volver en el tiempo.

Capítulo 6: El niño que leía

Manuel cumplió nueve años en junio de 1858. Era un niño delgado, de ojos oscuros, que hablaba mucho y observaba todo. Era buen estudiante —el mejor de su clase en lectura y escritura, aunque no tanto en matemáticas— y los jesuitas del colegio empezaron a fijarse en él.

—Ese niño tiene vocación —le dijo el padre Rodrigo a Ramona un día, después de la misa.

—¿Vocación? —Ramona sintió un escalofrío.

—Vocación religiosa. Se nota. La manera en que reza, la manera en que presta atención en las clases de catecismo. —El sacerdote sonrió—. Deberían pensar en enviarlo al seminario cuando tenga la edad.

Ramona no respondió. Solo asintió y se fue a casa con Manuel de la mano.

Esa noche, en la cama, le contó a Pedro Antonio la conversación.

—Quizás tenga razón —dijo Pedro Antonio—. Quizás Manuel está llamado a ser sacerdote.

—O quizás —respondió Ramona— solo es un niño que lee mucho y piensa mucho. Eso no es lo mismo que tener vocación.

—¿Entonces qué hacemos?

Ramona se quedó callada un momento largo.

—Esperamos —dijo finalmente—. Y observamos. Y cuando tenga edad suficiente, le preguntamos a él qué quiere.

Pero las cosas no siempre funcionan como uno planea.

En 1858 nació Ricardo.

La familia García Segond era ya una de las más numerosas de Santiago. Pedro Antonio y Ramona habían cumplido cuarenta y tres años. Estaban cansados, aunque nunca lo admitieran. El negocio del Timbre iba bien, el almacén de Vigo seguía siendo rentable, pero criar tantos hijos era agotador en todos los sentidos.

—No sé cómo lo hace mamá —le dijo Dolores a Manuel un día, mientras ayudaba a cuidar a los más pequeños.

—Es fuerte —respondió Manuel.

—Más que fuerte. Es incansable.

Pero incluso Ramona tenía límites.

Una noche de invierno de 1859, después de acostar a todos los niños —lo cual tomaba horas— se dejó caer en una silla junto al fuego y se echó a llorar.

Pedro Antonio, alarmado, se arrodilló junto a ella.

—¿Qué pasa? ¿Estás enferma?

—Estoy cansada —dijo Ramona entre lágrimas—. Tan cansada. Y mira, todavía nos faltan años de esto. Ricardo tiene solo un año. Socorro está por nacer. Y quién sabe si vendrán más.

Pedro Antonio le tomó las manos.

—Entonces necesitamos ayuda.

—Ya tenemos ayuda. Tenemos a Rosa que cocina, a Maruja y Rita que limpian, y a las tres niñeras.

—No me refiero a ese tipo de ayuda. —Pedro Antonio respiró hondo—. Me refiero a los niños mayores. Santiago ya tiene diecisiete. Puede empezar a trabajar a tiempo completo en Vigo. Dolores puede quedarse aquí y ayudarte con los pequeños. Y Manuel...

—¿Manuel qué?

—Manuel puede ir al seminario.

Ramona levantó la vista, sorprendida.

—Tiene solo once años.

—La edad perfecta para entrar. Y piénsalo, amor. Es uno menos que alimentar aquí. Es uno menos que vestir. Y recibiría la mejor educación de toda Galicia. Todo gratis. —Hizo una pausa—. Y además, el padre Rodrigo tiene razón. Creo que Manuel tiene vocación. Lo veo cuando reza. Lo veo cuando habla de Dios.

Ramona quería protestar. Quería decir que Manuel no había dicho nunca que quería ser sacerdote. Que solo era un niño que leía y pensaba. Que mandarlo al seminario era una decisión demasiado grande.

Pero estaba tan cansada. Y tenía diez hijos. Y vendrían más, probablemente. Y la casa era demasiado pequeña y el dinero, aunque suficiente, no era infinito.

—Deberíamos preguntarle a él —dijo finalmente.

—Claro —concordó Pedro Antonio—. Le preguntaremos.

Pero ambos sabían la verdad: un niño de once años no puede tomar una decisión así realmente. Los padres la toman por él. Y después, si tiene suerte, cuando sea mayor podrá deshacerla.

Si tiene el coraje para hacerlo.

La conversación con Manuel sucedió una semana después.

Lo sentaron en la mesa de la cocina, después de cenar, cuando los demás niños ya dormían.

—Manuel —empezó Ramona, tomándole la mano—, tenemos que hablar contigo de algo importante.

Manuel las miró con esos ojos oscuros y serios.

—¿Qué pasa?

Pedro Antonio se aclaró la garganta.

—Tienes once años. Ya no eres un niño. Y tenemos que pensar en tu futuro.

—¿Mi futuro?

—Sí. En qué vas a estudiar. En qué vas a ser cuando crezcas. —Hizo una pausa—. Tus profesores dicen que eres muy inteligente. Que lees mucho. Que tienes... vocación religiosa.

Manuel parpadeó.

—¿Vocación?

—Para ser sacerdote —dijo Ramona suavemente—. Creen que Dios te está llamando.

Hubo un silencio largo.

Manuel miró a sus padres. Vio el cansancio en el rostro de su madre. Vio la esperanza en el rostro de su padre. Vio también —porque era observador— la ansiedad, la necesidad, el cálculo práctico detrás de la pregunta.

Y aunque solo tenía once años, entendió.

Entendió que la casa estaba llena. Que el dinero era justo. Que mandarlo al seminario sería una solución a muchos problemas.

Entendió también que sus padres creían, sinceramente, que era lo mejor para él.

—¿Queréis que vaya al seminario? —preguntó en voz baja.

—Solo si tú quieres —dijo Ramona—. Solo si sientes que es tu camino.

Pero Manuel sabía que no era del todo cierto. Sabía que lo querían. Lo necesitaban.

Y él quería complacer a sus padres. Quería ser el buen hijo. El hijo que aligeraba la carga en vez de aumentarla.

Además... el seminario tenía libros. Muchos libros. Una biblioteca entera. El padre Rodrigo se lo había contado. Libros de teología, de filosofía, de historia. Más libros de los que Manuel podría leer en toda su vida.

—Sí —dijo finalmente—. Quiero ir.

Ramona lo abrazó, aliviada.

—Será maravilloso —le dijo—. Recibirás la mejor educación. Aprenderás latín, griego, teología. Y si resulta que no es tu vocación, siempre puedes salirte.

Manuel asintió contra el hombro de su madre.

Pero en el fondo de su corazón —aunque no lo sabía claramente todavía, aunque no tenía palabras para nombrarlo— sentía algo.

No era emoción. No era alegría. No era la certeza de haber encontrado su camino.

Era algo más parecido a la resignación.

Capítulo 7: Las puertas del seminario

El Seminario Conciliar de Santiago se alzaba en la calle de la Virgen de la Cerca como un edificio de piedra gris que parecía guardar todos los secretos del mundo.

Manuel lo vio por primera vez una mañana de septiembre, de pie junto a su padre en la plaza del Obradoiro. Tenía once años y no podía estarse quieto. Se movía de un pie a otro, estiraba el cuello para ver mejor el edificio, se ajustaba la chaqueta, tocaba la maleta que llevaba en la mano.

—Estate quieto —le dijo Pedro Antonio con cariño—. Pareces un saltamontes.

—Es que quiero verlo todo —respondió Manuel, sus ojos oscuros brillando de curiosidad—. ¿Es verdad que tienen una biblioteca con más de mil libros? ¿Y que hay profesores que han estudiado en Roma? ¿Y que enseñan griego de verdad, no solo latín?

Pedro Antonio se rió.

—Todo eso y más. Vas a aprender tanto que cuando vuelvas no cabrás por la puerta de tanta sabiduría.

Manuel sonrió, emocionado. Llevaba semanas preguntándole a todo el mundo sobre el seminario. Al padre Rodrigo, a los vecinos que tenían hijos allí, incluso a don Augusto, el librero de la plaza, que le había dicho que los seminaristas tenían acceso a libros que ni siquiera se vendían en las tiendas.

—¿Crees que Dios de verdad me ha llamado? —preguntó de repente, mirando a su padre.

—Claro que sí. El padre Rodrigo lo vio en ti. Tu madre y yo lo vemos. Tienes algo especial, Manuel.

Caminaron hasta el seminario. Manuel no dejaba de hablar durante todo el camino, haciendo preguntas, señalando cosas, comentando todo lo que veía. Era su manera de lidiar con los nervios: llenar el silencio con palabras.

—¿Y si los otros niños no me caen bien? ¿Y si yo no les caigo bien a ellos? ¿Y si el latín es muy difícil? Aunque me gusta bastante, ¿sabes? Ya me sé algunas oraciones. Pater noster, qui es in caelis... ¿Crees que habrá niños de mi edad o todos serán mayores? El padre Rodrigo dijo que habría como veinte en mi clase pero no sé si...

—Manuel —lo interrumpió Pedro Antonio suavemente—. Respira.

Manuel respiró hondo y sonrió, avergonzado.

—Perdón. Mamá dice que hablo demasiado cuando estoy nervioso.

—No es malo hablar. Solo... también está bien escuchar a veces.

En la puerta del seminario los esperaba el padre Rodrigo.

—Aquí está nuestro nuevo seminarista —dijo con una sonrisa—. ¿Listo para tu gran aventura, Manuel?

—¡Sí! —respondió Manuel inmediatamente—. Padre, ¿es verdad que hay una biblioteca? ¿Puedo usar los libros? ¿Y cuándo empiezan las clases? ¿Mañana? ¿Hoy?

El padre Rodrigo se rió.

—Veo que tienes ganas. Eso es bueno. Un seminarista debe tener hambre de conocimiento.

Pedro Antonio se despidió entonces. Abrazó a su hijo fuerte.

—Te quiero, Manuel. Haz que estemos orgullosos.

—Lo haré, papá. Te lo prometo.

—Y escribe a tu madre. Ya sabes cómo se preocupa.

—Le escribiré cada semana. Bueno, si nos dejan. ¿Nos dejarán escribir cartas, padre Rodrigo? ¿O solo en días especiales? ¿Y cuándo podré venir a casa? ¿En Navidad? ¿Antes?

Pedro Antonio se fue, y Manuel se quedó con el padre Rodrigo, todavía hablando, todavía preguntando.

El seminario olía a incienso, a cera de vela, a libros viejos y piedra antigua.

Manuel lo absorbía todo con los ojos muy abiertos. El padre Rodrigo lo guiaba por pasillos largos con techos altos, y Manuel tocaba las paredes, se asomaba por cada puerta, preguntaba por cada cosa que veía.

—¿Esa es la capilla? ¡Es enorme! ¿Y esa imagen es de San Francisco? Mi abuela tenía un libro sobre él. ¿Rezamos ahí todos los días? ¿Cuántas veces? ¿Y ese pasillo adónde va? ¿A las aulas? ¿Puedo verlas?

—Tendrás tiempo de ver todo —dijo el padre Rodrigo pacientemente—. Estarás aquí muchos años.

—¿Cuántos?

—Depende. Algunos seminaristas se quedan ocho años, otros diez. Hasta que estés listo para ser ordenado sacerdote.

—Ocho años... —Manuel hizo el cálculo mentalmente—. Entonces tendré diecinueve. Eso es mayor que Santiago ahora. Es muchísimo tiempo.

—Es el tiempo que Dios necesita para formarte. Toma, aquí tienes la sotana que vestirás a partir de ahora.

—¿Y cuando podré ver a mi familia?

—Vivirás aquí interno con el resto de seminaristas, y tus padres podrán venir a visitarte el último domingo de cada mes. También podrás verlos una semana en Navidades y un mes en verano. Y por supuesto saldrás del seminario para participar en las cuatro procesiones anuales.

A Manuel se le cayó el alma a los pies. Nadie le había hablado de tanto aislamiento.

Esa noche hubo una cena sencilla en el refectorio. Manuel observaba todo con atención: los otros ochenta seminaristas, los profesores en su mesa elevada, las imágenes de santos en las paredes, la manera en que la luz de las velas proyectaba sombras.

Después, el rector del seminario, el padre Monterroso, les dio un discurso de bienvenida.

—Están aquí porque Dios los ha llamado —dijo con voz profunda—. Es un honor y una responsabilidad. Los próximos años serán de formación, de estudio, de oración. Aprenderán a ser hombres de Dios.

Manuel escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Se sentía importante, elegido. Dios lo había llamado. De todos los niños del mundo, Dios había puesto los ojos en él.

—No será fácil —continuó el padre Monterroso—. Habrá días difíciles. Extrañarán sus casas. Extrañarán a sus familias. Pero recuerden siempre por qué están aquí: para servir a Dios y a la Iglesia.

Manuel asintió para sí mismo. Sí. Estaba allí para servir a Dios. Y lo haría bien. Estudiaría mucho, rezaría mucho, sería el mejor seminarista que pudiera ser.

Después de la cena los llevaron a la capilla para las vísperas. Manuel se arrodilló en el banco de madera y miró el altar iluminado por velas. Era hermoso. Solemne. Sagrado.

Rezó con sinceridad, con el corazón abierto. Le pidió a Dios que lo ayudara a ser bueno, que lo ayudara a aprender, que lo hiciera digno del llamado.

Y cuando salió de la capilla esa primera noche, caminando en fila con los otros seminaristas hacia el dormitorio, se sintió en paz.

Esto era lo correcto. Esto era lo que debía hacer.

No tenía dudas.

Todavía no.

Capítulo 8: La condesa que nunca fue

Santiago de Compostela, 1860

La noticia llegó a la casa del número 8 de la calle Preguntoiro una tarde lluviosa de abril. Pedro Antonio entró sacudiéndose el agua del abrigo:

—Ha muerto la Condesa de Gimonde.

Ramona levantó la vista del libro de cuentas. Jacoba Cisneros de Castro y Puga había vivido en el número 23 de la misma calle, la calle Preguntorio, apenas unos portales más arriba.

—Que Dios la tenga en su gloria —dijo Ramona, santiguándose.

—Ninguno de sus hijos la ha sobrevivido —continuó Pedro Antonio después de una pausa—.

Hubo un silencio. El fuego crepitaba en la chimenea.

—Ramona —dijo finalmente Pedro Antonio—. Eres la siguiente en la línea. Tu madre era María Cisneros Formoso. Eso te hace heredera.

Ramona volvió a ponerse las gafas y retomó el libro de cuentas:

—No voy a reclamar ese título. Ni ahora ni nunca.

—Pero Ramona...

—He dicho que no.

Pedro Antonio conocía ese tono. Suspiró y salió de la habitación.

Ramona siguió mirando los números, pero ya no los veía. Pensaba en su padre, Modesto Segond, que había llegado de Francia con la cabeza llena de las ideas de la Revolución. Liberté, égalité, fraternité. Los títulos nobiliarios eran lo contrario de todo eso.

A los pocos días llegó Don Benito Varela, un abogado amigo de la familia.

—Doña Ramona —comenzó—. He venido a hablar sobre el título de Condesa de Gimonde. Usted tiene uno de los mejores derechos...

—Don Benito —interrumpió Ramona—. Le agradezco su interés, pero no voy a reclamar ningún título nobiliario. No creo en ellos.

—¿No cree en los títulos nobiliarios?

—No. Creo que todos los hombres son iguales ante Dios y deberían serlo ante la ley. Los títulos van contra ese principio. ¿Para qué querría yo ser condesa?

Don Benito guardó sus papeles y se despidió desconcertado.

Después vino Don Rodrigo Cisneros, un primo segundo que vivía en Padrón.

—Prima Ramona —dijo, instalándose en el mejor sillón—. Vengo en nombre de toda la familia Cisneros a pedirle que reconsidere.

—No hay nada que reconsiderar, Rodrigo.

—¡Pero es el honor de la familia lo que está en juego!

—¿El honor? —Ramona levantó la vista de su bordado—. ¿Qué honor hay en un título que se hereda por haber nacido en la familia correcta? El verdadero honor se gana con el trabajo y la honradez.

—¡Esas son ideas francesas!

—En efecto —respondió Ramona tranquilamente—. Ideas de mi padre, del que estoy muy orgullosa.

Don Rodrigo se marchó dando un portazo.

Santiago, su hijo mayor que había presenciado la escena, preguntó:

—Madre, ¿de verdad no te importa? Ser condesa...

Ramona lo miró con seriedad:

—Santiago, ¿sabes qué es un título nobiliario? Es la idea de que hay personas que valen más que otras simplemente por haber nacido en cierta familia. Es lo contrario de todo en lo que creo.

Hizo una pausa:

—Tu abuelo Modesto vino de Francia creyendo que todos los hombres son iguales, que cada uno vale por lo que hace, no por el apellido que lleva. Y yo no voy a traicionar esos principios por un título vacío.

Los años pasaron. Otros parientes intentaron reclamar el título sin éxito. En 1885, veinticinco años después de la muerte de Jacoba, el condado de Gimonde quedó oficialmente extinto.

Cuando Ramona murió en 1891, su hijo Manuel también tuvo derecho a restituir y reclamar el título. No lo hizo. Años después, su nieto José García-Ramos, ya médico y con una carrera establecida, también pudo haberlo restituido y reclamado. Tampoco lo hizo.

—¿Por qué no, padre? —le preguntó una vez su hija Carmelina.

—Por la misma razón que tu bisabuela —respondió José—. Porque creo en la república, en la igualdad, en que cada persona vale por lo que hace. ¿Cómo iba a reclamar un título nobiliario cuando he dedicado mi vida a luchar contra esos privilegios?

En 1984, un siglo después de quedar extinto, un matrimonio de una rama lejana intentó rehabilitar el título. No lo consiguieron.

Capítulo 9: El despertar

Manuel tenía dieciseis años cuando se fijó por primera vez en una mujer de verdad.

No una monja. No su madre o sus hermanas en las visitas mensuales. No las vendedoras del mercado que veía desde lejos cuando el seminario organizaba alguna salida educativa.

Una mujer joven. Hermosa. Real.

Fue durante la procesión del Corpus Christi de 1865. El seminario completo participaba, caminando en filas solemnes por las calles de Santiago, cantando himnos, llevando estandartes. La ciudad entera salía a ver el desfile religioso.

Manuel iba en la tercera fila, con su sotana impecable y el breviario en las manos. Cantaba el himno latino sin pensar en las palabras, dejando que su mente vagara como solía hacer en las procesiones largas.

Y entonces la vio.

Estaba en un balcón de la rua do Vilar. Tendría su edad, quizás un año más o menos. Pelo castaño recogido bajo una mantilla blanca. Ojos que brillaban con la luz del sol. Una sonrisa mientras hablaba con la mujer mayor que estaba a su lado.

Manuel la vio y algo en su pecho se contrajo.

Ella giró la cabeza en ese momento, como si sintiera su mirada. Sus ojos se encontraron.

Fue solo un segundo. Un segundo en el que Manuel olvidó dónde estaba, olvidó qué estaba haciendo, olvidó todo excepto esos ojos y esa sonrisa.

Luego la procesión siguió avanzando y Manuel tuvo que continuar caminando, pero se giró para mirarla una última vez. Ella seguía en el balcón, mirando la procesión. No lo estaba mirando a él específicamente. Probablemente ni siquiera se había fijado en él entre tantos seminaristas idénticos con sus sotanas negras.

Pero algo había cambiado.

Manuel siguió caminando, siguió cantando, pero su corazón latía demasiado rápido. Sentía calor bajo la sotana. Sentía...

No sabía qué sentía.

Esa noche, en la cama, no podía dejar de pensar en ella.

¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Volvería a verla alguna vez?

Y después, con un golpe de culpa que lo atravesó como un cuchillo: ¿qué estaba pensando? Él era seminarista. Estaba dedicado a Dios. No debería estar pensando en ninguna mujer así.

Se levantó y se arrodilló junto a la cama.

—Perdóname —susurró—. Perdóname, Dios mío. No sé qué me pasa. Ayúdame a ser puro. Ayúdame a ser fuerte.

Rezó hasta que le dolieron las rodillas. Después volvió a la cama y se durmió finalmente, exhausto.

Pero soñó con ella.

Y cuando despertó, el recuerdo de ese sueño lo llenó de una vergüenza tan profunda que no pudo mirar a nadie a los ojos durante todo el desayuno.

En julio, Manuel fue a casa para las vacaciones de verano.

Había estado fuera del seminario solo en Navidades, una o dos semanas cada vez. Pero ahora tendría dos meses enteros en casa. Dos meses de familia, de conversaciones, de vida normal.

La casa del Preguntoiro estaba más llena que nunca. Ramona tenía cincuenta años ahora, Pedro Antonio cincuenta y uno. Santiago ya no vivía allí —estaba en Vigo con el almacén— pero los demás sí: Jesús, Dolores, Ascensión, Carmen, Alfredo, Luisa, Ricardo, Socorro, Ángel, y el pequeño Modesto de dos años.

Once hermanos en la casa. Era ruidoso, caótico, maravilloso.

Manuel se sentía extraño al principio. Llevaba ocho años viviendo en el silencio y el orden del seminario. La casa familiar lo abrumaba.

Pero poco a poco se fue adaptando.

Ayudaba a su padre en el negocio del Timbre. Jugaba con Ángel y con los pequeños. Hablaba durante horas con Dolores, que a sus veinticinco años seguía soltera y dedicada a cuidar de la familia.

—¿Nunca has querido casarte? —le preguntó una tarde mientras la ayudaba a doblar ropa.

Dolores lo miró con sorpresa.

—¿Por qué lo preguntas?

—No sé. Solo... me parece que podrías. Eres guapa, inteligente. Podrías tener tu propia familia.

—Tengo familia —respondió Dolores—. Vosotros. Eso me basta.

—Pero ¿no quieres... más? ¿No quieres conocer a alguien, enamorarte?

Dolores dejó la sábana que estaba doblando.

—Manuel, ¿estás bien? Hablas muy raro.

—Estoy bien —mintió—. Solo curioso.

Pero no estaba bien. Estaba confundido, inquieto, lleno de preguntas que no sabía cómo formular.

Veía a las jóvenes en la calle y se preguntaba cómo sería hablar con ellas. Veía a parejas caminando juntas y se preguntaba cómo sería tener a alguien así. Veía a su madre y a su padre después de tantos años juntos y se preguntaba cómo sería construir una vida con otra persona.

Pensamientos que un seminarista no debería tener.

Cuando volvió al seminario en septiembre, Manuel era diferente.

No externamente. Seguía siendo el mismo estudiante brillante, el mismo seminarista modelo. Pero internamente, algo había cambiado.

Las dudas ya no eran susurros ocasionales que podía ignorar.

Eran voces constantes que exigían ser escuchadas.

Durante las clases de teología, se encontraba cuestionando los argumentos de los profesores. No en voz alta —no todavía— pero en su mente. Veía las contradicciones, las lagunas lógicas, las preguntas sin respuesta satisfactoria.

Durante las oraciones, se encontraba pensando en otras cosas. En los libros de medicina que había visto en la biblioteca. En las conversaciones que había tenido con su padre sobre el negocio. En el mundo fuera de los muros del seminario.

Y durante las noches, se encontraba soñando con futuros alternativos.

En febrero de 1868, Manuel tomó una decisión.

Se iría del seminario.

No inmediatamente. Terminaría el año académico, porque odiaba dejar las cosas a medias. Pero después, saldría. Estudiaría otra cosa. Encontraría otro camino.

La decisión lo llenó de miedo y de alivio a partes iguales.

Miedo porque significaba decepcionar a mucha gente. Alivio porque finalmente podría respirar.

Pero antes de irse, tenía que decírselo a alguien.

Tenía que decírselo a sus padres.

Y esa conversación sería la más difícil de su vida.

Capítulo 10: La gran conversación

Manuel esperó hasta la Semana Santa.

No porque fuera un momento simbólico —aunque lo era— sino porque sabía que sus padres vendrían a verlo durante esos días. Ramona nunca se perdía la procesión del Jueves Santo, y siempre llevaba a los niños más pequeños para que vieran a su hermano mayor en la ceremonia.

Tenía diecinueve años ahora. Había pasado casi la mitad de su vida en el seminario. Y estaba a punto de cambiar todo.

La procesión fue larga y solemne. Manuel caminaba con su sotana negra, llevando un cirio, cantando los himnos que se sabía de memoria. Pero su mente estaba en otro lugar, ensayando las palabras que diría después.

Después de la procesión, se encontró con su familia en la plaza. Ramona lo abrazó fuerte, como siempre. Pedro Antonio le palmeó la espalda. Los hermanos pequeños —Ricardo, Modesto, Ángel— lo miraban con curiosidad.

—Has estado muy serio en la procesión —observó Ramona—. ¿Estás bien?

—Tengo que hablar con vosotros —dijo Manuel—. Los dos. Y con todos, en realidad.

Ramona y Pedro Antonio intercambiaron una mirada.

—¿Con todos? —preguntó Pedro Antonio.

—Sí. Con Santiago, Dolores, Jesús... con todos los que estén aquí.

—Eso suena importante —dijo Ramona—. Vamos a casa entonces. Allí estaremos más cómodos.

Caminaron hacia el Preguntoiro. Manuel iba callado, cosa inusual en él. Normalmente llenaba los silencios con palabras, con preguntas, con observaciones. Pero hoy guardaba silencio, y su familia lo notaba.

Dolores lo miró con preocupación.

—¿Qué pasa, Manuel? —le preguntó en voz baja.

—Luego —respondió—. Luego te cuento.

En la casa del Preguntoiro se reunieron todos los que estaban en Santiago.

Santiago había venido de Vigo especialmente para la Semana Santa. Dolores vivía en casa. Jesús estaba a punto de irse a Argentina —partiría en junio— y andaba con esa inquietud del que ya tiene un pie fuera. Ascensión acababa de despedirse de su novio. Carmen, esperando a tomar los votos en el convento de Belvís. Los pequeños —Alfredo, Luisa, Socorro, Ricardo, Ángel y el pequeño Modesto— correteaban por la casa con la energía de siempre.

Ramona preparó té y galletas. Pedro Antonio cerró la puerta de la sala para que tuvieran privacidad.

—Bueno —dijo finalmente—. Nos tienes en ascuas, Manuel. ¿Qué pasa?

Manuel miró a su familia. Todos los rostros conocidos, queridos. Su hermano mayor Santiago con su aire de comerciante próspero. Dolores con su dulzura. Jesús con su impaciencia. Los más pequeños mirándolo con curiosidad.

Respiró hondo.

—Voy a salir del seminario —dijo claramente.

El silencio duró solo un segundo antes de que todos empezaran a hablar a la vez.

—¿Qué?

—¿Por qué?

—¿Cuándo?

—¿Estás seguro?

Manuel levantó las manos.

—Dejadme explicar. Por favor.

Ramona hizo un gesto y todos se callaron.

—Habla, hijo —dijo.

Manuel organizó sus pensamientos.

—Llevo meses pensando en esto. Quizás años. Al principio eran solo dudas pequeñas que ignoraba. Pero fueron creciendo. Y este año me di cuenta de que no eran dudas. Era certeza. Certeza de que el sacerdocio no es mi camino.

—¿Has perdido la fe? —preguntó Santiago, preocupado.

—No. Sigo creyendo en Dios. Pero ya no creo que Dios me esté llamando a ser sacerdote. Creo que me llama a otra cosa.

—¿A qué? —preguntó Jesús, inclinándose hacia adelante con interés.

Manuel sonrió levemente ante el tono curioso de su hermano.

—Quiero estudiar medicina.

—¿Medicina? —repitió Dolores, sorprendida—. ¿De dónde ha salido eso?

—He estado leyendo libros de medicina en la biblioteca del seminario. Me fascinan. El cuerpo humano, cómo funciona, cómo se cura. Y pienso que... que puedo hacer más bien como médico que como sacerdote.

Hubo un momento de silencio mientras todos procesaban la información.

Entonces Ramona habló.

—Cuéntanos más —dijo simplemente.

Manuel parpadeó, sorprendido por la calma en su voz.

—¿No estás... enfadada?

—¿Por qué estaría enfadada? —preguntó Ramona—. Estás tomando una decisión sobre tu vida. Quiero entender por qué.

Manuel sintió que algo se aflojaba en su pecho.

—He estado estudiando teología durante ocho años —explicó—. Y he aprendido mucho. Pero cuanto más aprendo, más me doy cuenta de que hay preguntas que la teología no responde. O no me responde a mí, al menos. Preguntas sobre el sufrimiento real, tangible. Sobre el cuerpo, no solo el alma.

Pedro Antonio se aclaró la garganta.

—Manuel, hijo. Déjame preguntarte algo. ¿Estás seguro de esto? ¿Completamente seguro?

—Más seguro de lo que he estado de nada en mi vida, papá.

—¿Y has pensado en lo práctico? Medicina es una carrera larga. Cuesta dinero.

—Lo sé. Tengo un plan. —Manuel habló rápido, como siempre cuando estaba nervioso—. Primero terminaré el bachillerato en el Instituto. Puedo convalidar casi todo lo que estudié en el seminario. Solo necesito estudiar Fisiología e Higiene. Podría tener el título de bachiller en un año.

—¿El año que viene? —preguntó Santiago, impresionado.

—Sí. Y después entraría en la Facultad de Medicina. Son cuatro años más. Podría dar clases particulares de latín y griego mientras estudio, para ayudar con los gastos.

Pedro Antonio y Ramona se miraron. Hubo algo en esa mirada, una comunicación silenciosa de décadas de matrimonio.

Entonces Ramona sonrió.

—Mi abuelo Pierre vino de Francia con nada —dijo—. Dejó todo atrás para construir su propia vida. Mi padre Modesto siguió sus pasos. Nunca reclamé el título de Condesa de Gimonde porque creía que cada persona debe construir su propio camino, no vivir del pasado. —Hizo una pausa—. ¿Cómo podría yo impedirte que elijas tu propio camino?

Manuel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas.

—¿De verdad no estás decepcionada?

—¿Decepcionada? —Ramona se levantó y fue hacia él—. Manuel, hijo mío. Estoy orgullosa. Orgullosa de que hayas tenido el valor de escuchar tu propia voz. Orgullosa de que hayas pensado esto tan cuidadosamente. Orgullosa de que sepas lo que quieres.

Lo abrazó fuerte.

—Pero tenías tantas esperanzas... —murmuró Manuel contra su hombro.

—Tenía esperanzas de que fueras feliz —dijo Ramona—. De que encontraras tu camino. Y si tu camino es la medicina, entonces esas esperanzas se están cumpliendo.

Pedro Antonio se levantó también y puso una mano en el hombro de su hijo.

—Tu madre tiene razón.

—Gracias —susurró Manuel—. Gracias.

Los hermanos empezaron a reaccionar entonces.

Santiago se levantó y abrazó a Manuel.

—Me alegro por ti, hermano. Siempre supe que eras demasiado curioso para quedarte encerrado en un seminario toda la vida.

—Yo también —dijo Jesús con entusiasmo—. ¡Y mira, los dos estamos rompiendo moldes! Yo me voy a Argentina, tú sales del seminario. Somos los rebeldes de la familia.

El último día de Manuel en el seminario fue un día de sol.

Metió en la maleta sus pocas pertenencias: ropa, libros, el rosario de su madre que guardaba más por sentimentalismo que por uso. Se quitó la sotana por última vez y se puso ropa normal —pantalones, camisa, chaqueta— que su padre le había traído.

Se sintió extraño. Ligero. Como si se hubiera quitado un peso que llevaba años cargando sin darse cuenta.

Caminó por los pasillos del seminario una última vez. Por la biblioteca donde había descubierto los libros de medicina. Por la capilla donde había rezado mil veces con sinceridad. Por el dormitorio donde había soñado con futuros diferentes.

No sentía tristeza. Sentía gratitud.

Había aprendido tanto allí. Había crecido tanto. Y ahora estaba listo para crecer más, pero en otra dirección.

Salió por la puerta del seminario y no miró atrás.

Afuera, el sol brillaba sobre Santiago. Las calles hervían de vida. El olor a pan recién horneado llegaba desde las panaderías. La gente caminaba, hablaba, reía, vivía.

Manuel caminó por la ciudad sintiendo que la veía por primera vez en años.

Todo parecía más brillante. Más real. Más lleno de posibilidades.

Era libre.

Por primera vez en ocho años, era completamente libre de elegir su propio camino.

Y eligió estudiar.

Eligió aprender.

Eligió convertirse en médico.

Caminó hacia el Instituto, donde se inscribiría para terminar el bachillerato.

Caminó hacia su futuro.

Un futuro que él mismo había elegido.

Capítulo 11: Los años de medicina

1868-1874

Manuel no perdió el tiempo. Se presentó en el Instituto de Santiago y consiguió que le convalidaran todas las asignaturas que había cursado en el seminario. Solo tuvo que matricularse por libre en Fisiología e Higiene, una materia que nunca había estudiado pero que le fascinó desde el primer día, y luego cursar un año más.

Aprobó con buena nota en junio de 1870, el mismo año en que Ángel, su hermano pequeño de diez años, les pidió a sus padres entrar en el seminario.

En septiembre de 1870, con veintiún años recién cumplidos, Manuel se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.

Primer curso (1870-1871)

La facultad estaba en el antiguo hospital de San Roque, un edificio de piedra con largos pasillos que olían a desinfectante y a algo más antiguo, algo que Manuel no sabría nombrar hasta años después: el olor de la enfermedad y la muerte mezclados con el del saber.

El primer día se sintió perdido. Había ochenta estudiantes en su promoción y él no conocía a ninguno. Venían de toda Galicia, algunos incluso de Asturias y León. Muchos eran hijos de médicos, habían crecido entre jeringuillas y estetoscopios. Manuel solo tenía lo que había aprendido en los libros.

Las asignaturas del primer curso eran: Física Médica, Química Médica, Anatomía I, Disección I y Botánica

El profesor de Física era un hombre mayor, de voz ronca, que fumaba puros cubanos durante las clases y hacía experimentos que a veces salían mal. Una vez casi incendia el aula demostrando la combustión del fósforo.

La Química la impartía un joven catedrático recién llegado de Madrid que tenía fama de severísimo. El primer día les dijo: