EL MÉDICO DE ARZÚA

La vida del médico rural Manuel García Segond en Carbiá (Pontevedra) y Arzúa La Coruña) con Victoria Ramos Camino y sus nueve hijos en el siglo XIX. El origen del apellido García-Ramos.

- CAPÍTULO 1 - LA BODA EN SANTIAGO

- CAPÍTULO 2 - LOS PRIMEROS PASOS (1874-1875)

- CAPÍTULO 3 - EL MÉDICO DE LOS CAMINOS (1875-1880)

- CAPÍTULO 4 - LOS SIGUIENTES AÑOS EN CUMEIRO (1880-1886)

- CAPÍTULO 5 - LA CASA DE ARZÚA

- CAPÍTULO 6 - EL ARTE DE CURAR (1887-1888)

- CAPÍTULO 7 - LOS NUEVE TESOROS (1889)

- CAPÍTULO 8 - LAS ESTACIONES DE LA VIDA (1889-1890)

- CAPÍTULO 9 - EL ÚLTIMO AÑO DE VICTORIA

- CAPÍTULO 10 - MANUELA, LA HERMANA DEL CORAZÓN

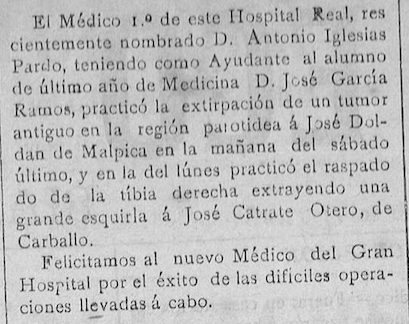

- CAPÍTULO 11 - JOSÉ SIGUE LOS PASOS DEL PADRE (1892-1898)

- EPÍLOGO

CAPÍTULO 1 - LA BODA EN SANTIAGO

Santiago de Compostela, 1874

La mañana amaneció con esa luz tenue y dorada que solo la primavera gallega sabe regalar. Santiago de Compostela despertaba envuelta en bruma, las campanas de la catedral llamando a misa de seis, los vendedores de pan ya pregonando por las calles empedradas. En la casa número 12 de la calle del Preguntoiro, Victoria Ramos se miraba al espejo por décima vez, nerviosa como un pajarillo.

—Estás preciosa, hija —le dijo su madre, Juana Camino, ajustándole el velo bordado que había sido de su abuela—. Manuel García Segond es un hombre afortunado.

Victoria Ramos sonrió, aunque el estómago se le revolvía de pura emoción. Tenía veinticinco años, la misma edad que Manuel, y hasta hace apenas un año había pensado que se quedaría soltera. No porque le faltaran pretendientes —su familia era respetable, su padre Andrés trabajaba como empleado y vivían con cierta holgura— sino porque ninguno de los jóvenes que la cortejaban la hacía sentir lo que sentía cuando Manuel García Segond aparecía en la puerta con su maletín de médico y esa sonrisa que le iluminaba el rostro.

Manuel vivía prácticamente al lado, en la casa número 8 de la calle Preguntoiro, donde su padre Pedro Antonio tenía el despacho del Timbre. Era la casa de una familia próspera: sus padres comerciante, y su madre Ramona Segond había podido ser Condesa de Gimonde, pero no reclamó el título. Doce hijos habían criado Pedro Antonio y Ramona, y habían hecho lo imposible para que todos estudiaran. Los varones que habían querido habían podido ir a la universidad, las hijas al convento o a buenos matrimonios.

Manuel había sido especial desde niño. A los diez años lo habían enviado al Seminario Conciliar —era costumbre en las familias numerosas dedicar un hijo a Dios— pero a los diecinueve había descubierto que su vocación no estaba en los altares sino en curar cuerpos, no almas. Sus padres, aunque devotos, habían entendido. Al fin y al cabo, ser médico también era una forma de servir.

—Ya está el coche —anunció su hermana Manuela, asomándose a la ventana.

Victoria se santiguó. Fuera, en la calle, podía oír los cascos del caballo sobre las piedras mojadas. Santiago siempre estaba mojado, pensó con una sonrisa. Lluvia de primavera, lluvia de verano, lluvia de otoño. Sólo el invierno traía ese frío seco que calaba hasta los huesos.

Bajó las escaleras del brazo de su padre. Don Andrés llevaba su mejor traje, el de las grandes ocasiones, y tenía los ojos vidriosos de emoción.

—Mi niña se casa con un médico —murmuró—. Tu abuela estaría orgullosa.

Juana caminaba detrás, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado.

La iglesia de San Martín Pinario estaba a tiro de piedra. Habían elegido esa parroquia porque era la de la familia Ramos, aunque Manuel hubiera preferido casarse en su parroquia, Santiago de la Azabachería. Pero en estas cosas, como en tantas otras, había cedido con esa gentileza natural suya que hacía que Victoria lo quisiera aún más.

Cuando entró en la iglesia del brazo de su padre, vio a Manuel esperándola frente al altar. Llevaba un traje nuevo, negro y austero, y el cabello peinado hacia atrás con brillantina. A su lado estaban todos sus hermanos menos Jesús, que ya había emigrado a Argentina: Santiago, que regentaba el almacén familiar en Vigo; sus hermanas mayores Dolores y Ascensión; Alfredo, que estudiaba medicina como él; Ricardo, el pequeño que quería ser farmacéutico. Todos los Segond tenían esa misma expresión seria e inteligente, como si siempre estuvieran pensando en cosas importantes.

Cuando Manuel la vio entrar, su rostro se transformó. Era como ver salir el sol después de días de lluvia. Victoria sintió que las rodillas le flaqueaban, pero siguió adelante, paso a paso, hasta llegar junto a él.

—Estás hermosa —susurró Manuel, tan bajito que sólo ella pudo oírlo.

—Y tú estás temblando —respondió Victoria con una sonrisilla.

—Es que soy muy feliz.

El padre Benito, que los conocía a ambos desde niños, ofició la ceremonia con esa solemnidad cariñosa de quien casa a hijos propios. Cuando les pidió que se dieran las manos, Victoria notó que las de Manuel estaban frías como el mármol.

—Yo, Manuel García Segond, te recibo a ti, Victoria Ramos Camino, como esposa y me entrego a ti...

La voz de Manuel era clara y firme, a pesar del temblor de sus manos. Victoria lo miraba fijamente, memorizando cada detalle: la pequeña cicatriz en su ceja izquierda, de cuando se cayó de niño jugando en la plaza; el lunar junto a su oreja; la forma en que sus ojos castaños se achicaban cuando sonreía.

—Yo, Victoria Ramos Camino, te recibo a ti, Manuel García Segond, como esposo y me entrego a ti...

Cuando el padre Benito los declaró marido y mujer, un murmullo de alegría recorrió la iglesia. No era una boda multitudinaria —las familias, que no era poco, más algunos amigos cercanos— pero sí cálida, llena de cariño genuino.

—Puedes besar a tu esposa —dijo el padre Benito con una sonrisa.

Manuel se inclinó y besó a Victoria con delicadeza, como si fuera de cristal. Ella cerró los ojos y pensó: así empieza todo.

La comida se celebró en la casa de los Segond. Ramona había preparado un banquete que olía a gloria: caldo gallego, lacón con grelos, empanada de zamburiñas, pulpo a feira. Y para rematar, filloas y tarta de Santiago. Todo regado con ribeiro del bueno, del que traían de Ribadavia.

—Come, hija, come —le decía Ramona a Victoria, sirviéndole más empanada—. Que vas a necesitar fuerzas. La vida de médico es dura, y la de esposa de médico, más todavía.

Victoria aceptó con una sonrisa. Le caía bien su suegra. Ramona era una mujer menuda pero de carácter fuerte, de esas que saben lo que quieren y no se andan con rodeos. Era comerciante, como fue su madre, con una profesión propia y eso decía mucho de ella.

—Dime, Ramona —preguntó Victoria mientras comían—, ¿cómo es eso de estar casada con un comerciante? Manuel también está siempre trabajando...

—Ay, hija mía —Ramona se echó a reír—. Pues te acostumbras. Pedro Antonio se pasaba el día entre papeles y cuentas, y yo con mi almacén. Pero al final del día, cuando nos sentábamos a cenar con todos los críos alrededor, eso era lo que importaba. La familia.

Pedro Antonio, desde el otro extremo de la mesa, alzó su copa.

—Por los novios —dijo con voz potente—. Que Dios les dé salud, amor y muchos hijos.

—¡Muchos hijos! —corearon todos.

Manuel apretó la mano de Victoria por debajo de la mesa. Ella le devolvió el apretón. Hijos. Sí, querían hijos. Una casa llena de risas y carreras y vida.

Ya entrada la tarde, cuando el vino había soltado las lenguas y los ánimos estaban alegres, Santiago, el hermano mayor, se levantó para dar un discurso.

—Mi hermano Manuel —comenzó— es el hombre más bueno que conozco. De pequeño, si alguien se hacía daño en el colegio, corría a ayudar. Una vez llegó a casa con un pájaro herido y lo cuidó durante semanas hasta que pudo volar otra vez. Nuestra madre decía que había nacido para curar.

Victoria miraba a Manuel, que se había puesto colorado como un tomate.

—Y ahora —continuó Santiago— se casa con Victoria, que es exactamente la clase de mujer que necesita un hombre como él. Dulce, paciente, fuerte. Porque hace falta ser fuerte para aguantar a un médico, que siempre está de guardia, siempre pensando en los pacientes, siempre con el maletín en la mano.

Risas generales.

—Pero yo sé —terminó Santiago, alzando su copa— que van a ser muy felices. Porque se quieren de verdad. Y eso, en estos tiempos, no es tan común como debería.

Todos brindaron. Victoria sintió que se le hacía un nudo en la garganta.

Cuando empezó a caer la noche, los novios se despidieron. Iban a pasar su primera noche de casados en la casa que les habían dejado temporalmente en la la calle San Pedro, hasta que Manuel consiguiera destino como médico y pudieran instalarse en su propia casa.

—¿Nerviosa? —le preguntó Manuel mientras caminaban por las calles de Santiago, cogidos del brazo.

—Un poco —admitió Victoria.

—Yo también —Manuel se rió—. Mira que soy médico y he estudiado anatomía, pero esto es distinto.

—Muy distinto —Victoria le apretó el brazo.

Las farolas de gas iluminaban las calles con esa luz amarillenta que hacía que todo pareciera un sueño. A lo lejos, la silueta de la catedral se recortaba contra el cielo oscurecido. Un peregrino solitario cruzó la plaza, el bordón golpeando las piedras.

—Victoria —dijo Manuel, deteniéndose de pronto—. Quiero que sepas algo.

Ella lo miró, expectante.

—Voy a cuidarte siempre. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que seas feliz. Te lo prometo.

Victoria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas.

—Y yo a ti, Manuel. Siempre.

Se besaron allí mismo, en medio de la calle, sin importarles quién pudiera verlos. Porque eran jóvenes, estaban enamorados, y toda la vida se extendía ante ellos como un camino sin fin.

Cuando llegaron a la casa de la calle San Pedro, Juana los estaba esperando con una sonrisa cómplice.

—Ya he preparado la habitación —dijo—. Que descanséis.

Subieron las escaleras de la mano. En la habitación, Victoria había dejado preparado su camisón de novia, de lino blanco bordado. Manuel tenía su ropa de dormir en un pequeño baúl.

—Yo... —Manuel se aclaró la garganta—. Yo me cambio en el pasillo.

—De acuerdo —Victoria sonrió, agradecida por su delicadeza.

Cuando se metieron en la cama, ella con su camisón y él con su pijama de algodón, se quedaron un momento en silencio, escuchando los sonidos de la casa: el crujir de las vigas de madera, el viento que soplaba contra las contraventanas, el ladrido lejano de un perro.

—Victoria —susurró Manuel en la oscuridad.

—¿Sí?

—Gracias por casarte conmigo.

Ella se acurrucó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido regular de su corazón.

—Gracias a ti por elegirme.

Y así, abrazados, se quedaron dormidos. Marido y mujer. Médico y esposa. Dos vidas que se unían para enfrentarse juntos a lo que viniera: la alegría y el dolor, la abundancia y la escasez, la vida y la muerte.

Porque eso era el matrimonio, pensó Victoria antes de que el sueño la venciera. Un pacto sagrado. Una promesa que se renovaba cada día.

Y ella estaba dispuesta a cumplirla.

CAPÍTULO 2 - LOS PRIMEROS PASOS (1874-1875)

Carbiá, 1874

El viaje desde Santiago hasta Carbiá duró casi cinco horas. El carro de caballos traqueteaba por el camino de tierra, esquivando baches y piedras, atravesando aldeas diminutas donde los niños descalzos los miraban pasar con curiosidad. Victoria iba sentada junto a Manuel, aferrada al asiento cada vez que el carro daba un tumbo particularmente violento.

—¿Falta mucho? —preguntó por tercera vez.

Manuel consultó su reloj de bolsillo.

—Según me dijeron en el ayuntamiento, deberíamos estar llegando. Primero pasaremos por Carbiá, donde está el consultorio, y luego seguiremos hasta Cumeiro, donde viviremos.

Apenas dos semanas después de la boda Manuel había conseguido su primera plaza como médico municipal y secretario del ayuntamiento de Carbiá, un municipio que luego se llamaría Vila de Cruces, provincia de Pontevedra. Treinta y siete kilómetros al sur de Santiago, pero en cierto modo, no era tierra del todo desconocida para él.

—¿Sabes? —dijo Manuel mientras el carro avanzaba entre robledales—. Mi padre nació muy cerca de aquí. En Santa María de Piloño. Toda su familia es de estas tierras.

—¿De verdad? —Victoria se animó—. No me lo habías contado.

—Mi abuelo Agustín y mi abuela Susana vivían allí. Mi tío Juan García todavía trabaja como transportista por la zona. Así que no llegamos del todo a lo desconocido.

Victoria sintió un gran alivio. La idea de instalarse en un lugar donde la familia de Manuel era conocida la reconfortaba.

El paisaje cambiaba a medida que se alejaban de la ciudad compostelana. Los campos de labor se extendían verdes y ondulantes, salpicados de robles y castaños centenarios. El río Ulla brillaba a lo lejos, serpenteando entre las colinas. De vez en cuando cruzaban un puente de piedra romano, testigo silencioso de veinte siglos de historia.

—Mira —señaló Manuel—. Allí está San Juan de Carbiá.

La espadaña de la iglesia se recortaba contra el cielo nublado. Era una construcción sencilla, de piedra gris, rodeada de casas de granito con tejados de pizarra. El pueblo se extendía en torno a la parroquia, con sus hórreos, sus establos, sus pequeñas huertas cercadas. Tenía unos cinco mil habitantes según le habían informado en el ayuntamiento, y otros cinco mil en otras cuatro parroquias que dependían de dicho municipio: Cumeiro, Merza, Bodaño y Camanzo, cada una de ellas con decenas de aldeas dispersas: Abealla, Abollo, Casal, Cobas, Pastoriza, Pena, Pousadouro, Sarrape...

El carro se detuvo frente a un edificio de dos plantas en el centro del pueblo.

—Aquí está el ayuntamiento y el consultorio —explicó Manuel—. La planta baja es para las oficinas municipales y la consulta médica. Vendré cada día a trabajar.

—¿Y dónde viviremos? —preguntó Victoria.

—En Cumeiro. En la parroquia de San Pedro de Cumeiro, a poco más de un kilómetro de aquí. Es un lugar más tranquilo, más espacioso. Ya verás.

Dejaron las cosas en el despacho municipal —Manuel necesitaba tomar posesión de su cargo— y continuaron hacia Cumeiro. El camino ascendía suavemente entre praderas verdes salpicadas de vacas que los miraban con ojos mansos. A ambos lados del sendero, los muros de piedra delimitaban las propiedades, cubiertos de musgo y helechos.

Cuando llegaron a San Pedro de Cumeiro, Victoria sintió que algo en su pecho se aflojaba. Era más bonito de lo que había imaginado. La iglesia parroquial, dedicada a San Pedro, se alzaba en un alto, rodeada de casas de piedra dispersas entre los campos. Había robles enormes, centenarios, que daban sombra a los caminos. Y más allá, siempre presente, el murmullo del río Arnego.

La casa que les habían asignado estaba cerca de la iglesia. Era de dos plantas, de piedra sólida, con un pequeño huerto detrás y un establo para el caballo que el ayuntamiento proporcionaría a Manuel para sus visitas médicas.

—Es preciosa —susurró Victoria.

—¿De verdad te gusta? —Manuel parecía aliviado—. Sé que no es como Santiago, pero...

—Me encanta —Victoria lo interrumpió—. Es perfecta.

Cuando bajaron del carro, una mujer de mediana edad salió de la casa vecina. Traía una hogaza de pan todavía caliente.

—¿Sois el médico nuevo y su esposa? —preguntó con una sonrisa.

—Sí, señora —respondió Manuel—. Manuel García Segond, de los García Fijó de Piloño para servirla.

La mujer abrió los ojos con sorpresa.

—¿De los García de Piloño?

—Mi padre es de allí —confirmó Manuel—. Pedro Antonio García Fijó.

—¡Ay, Virgen Santa! —la mujer se santigüó—. ¡Si conocí a tu abuela Susana! ¡Una santa mujer! Y tu tío Juan pasa por aquí cada semana con el carro. ¡Qué alegría que vengas tú a cuidarnos, hijo!

Se llamaba Josefa y en los siguientes días les presentó a medio Cumeiro. Y resultó que muchos conocían a la familia de Manuel. Su tío Juan, que trabajaba como transportista, recorría regularmente estos caminos llevando mercancías entre las aldeas. Los García de Piloño eran gente respetada, trabajadora, honrada.

—Tu padre hizo bien en irse a Santiago y prosperar —le dijo un día el párroco de San Pedro, el padre Bernardo—. Pero es bueno que su hijo vuelva a estas tierras. La sangre tira.

La casa estaba vacía cuando llegaron, pero no completamente. El médico anterior había dejado algunos muebles básicos: una cama, una mesa, unas sillas. Victoria, con su naturaleza práctica, se puso manos a la obra.

Esa misma tarde, mientras Manuel iba a presentarse oficialmente al alcalde en Carbiá, Victoria fue al mercado que se montaba los martes en la plaza. Compró lo esencial: pucheros, sartenes, platos de barro, cucharas de madera, mantas. Las vendedoras, al saber que era la esposa del médico nuevo, le hacían descuentos y le daban consejos.

—La miel de aquí es la mejor de toda Galicia —le dijo una anciana—. Cómprala a mi hijo, que tiene las colmenas en el monte.

—Para las sábanas, ve a ver a Carmen la tejedora —le aconsejó otra—. Hace el lino más fino que verás.

Al día siguiente llegó el primer paciente al consultorio de Carbiá.

Era un hombre de unos sesenta años, encorvado, con las manos nudosas de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Se llamaba Benito y venía de la aldea de Pastoriza. Traía a su nieto, un niño de ocho años con la cara pálida y los ojos brillantes de fiebre.

—Doctor —dijo Benito, quitándose la boina con respeto—. El rapaz lleva tres días con calentura. Mi nuera dice que es cosa mala.

Manuel examinó al niño con cuidado. Le palpó el cuello, le miró la garganta, le auscultó el pecho con el estetoscopio que había traído de Santiago.

—Es anginas —diagnosticó—. Nada grave si lo tratamos bien.

Le recetó reposo, infusiones de tomillo y miel, paños fríos en la frente. Y lo más importante: que bebiera agua limpia, hervida.

—¿Hervida? —Benito lo miró extrañado.

—Hervida —confirmó Manuel—. El agua del pozo puede tener cosas que enferman. Si la hierven primero, se mueren.

—¿Cosas que enferman? —Benito parecía escéptico—. Nunca oí decir eso.

Manuel no podía explicarle lo de las bacterias, el concepto era demasiado nuevo incluso para muchos médicos. Pero había leído los trabajos de Pasteur, había asistido a conferencias en Santiago donde hablaban de la teoría microbiana de la enfermedad. Sabía que el agua sucia mataba más gente que las guerras.

—Confíe en mí —le dijo a Benito—. Y si en tres días no mejora, vuelvan.

Cuando Benito se iba, se detuvo en la puerta.

—¿Es verdad que eres nieto de Susana Fijó de Piloño?

—Así es —dijo Manuel—. Era mi abuela paterna.

—Buena familia —asintió Benito—. Tu tío Juan me trae la harina desde Lalín. Hombre de palabra. Si tú eres como ellos, este municipio tiene suerte.

El niño mejoró. En una semana estaba corriendo por Pastoriza como si nunca hubiera estado enfermo. Y Benito le contó a todo el mundo que el nuevo médico era bueno, muy bueno, y además era de familia conocida.

Los días en Cumeiro adquirieron un ritmo tranquilo. Manuel se levantaba al alba, desayunaba el caldo que Victoria le preparaba, y montaba en Platero —el caballo castaño que el ayuntamiento le había asignado— para ir hasta Carbiá. Allí atendía consultas en el despacho municipal y realizaba sus tareas como secretario del ayuntamiento. Por las tardes, visitaba a los enfermos en sus casas: no solo en Carbiá, sino en todas las parroquias del municipio.

Victoria, mientras tanto, se adaptaba a la vida en Cumeiro. Las mujeres de la parroquia la acogieron con cariño. Aprendió a cocinar en el fogón de leña, a lavar la ropa en el río Arnego junto a las otras mujeres, a hacer pan, a conservar alimentos. Aprendió también el gallego del campo, tan distinto del de Santiago, con sus expresiones propias, su musicalidad particular.

—Eres buena rapaza —le dijo un día Josefa, su vecina—. No tienes ínfulas de señorita de ciudad.

—¿Para qué iba a tenerlas? —respondió Victoria con una sonrisa—. Aquí todos trabajamos igual.

Una tarde, cuando ya llevaban dos meses instalados, llegó a Carbiá un caso que pondría a prueba todo lo que Manuel había aprendido.

Era la hija de Antonio, el carpintero de Carbiá. Se llamaba Rosa y tenía dieciséis años. La trajeron en brazos porque ya no podía caminar. Tenía la piel amarillenta, los ojos hundidos, el vientre hinchado como un tambor.

—Lleva así una semana —explicó Antonio con voz temblorosa—. Primero era solo cansancio. Después dejó de comer. Y ahora...

Manuel la examinó cuidadosamente. Ictericia, ascitis, dolor en el cuadrante superior derecho. Podía ser hepatitis, podía ser cirrosis, podía ser cáncer. Pero Rosa era joven, no bebía, no tenía antecedentes familiares de enfermedades hepáticas.

—¿Ha comido algo raro últimamente? ¿Setas, hierbas del monte?

Antonio negó con la cabeza. Pero la madre de Rosa, que había estado callada todo el tiempo, de pronto habló.

—Las moras.

—¿Qué moras?

—Hace una semana fuimos a coger moras al monte. Rosa comió muchas. Yo le dije que parara pero no me hizo caso. Estaban cerca de Fonte-maior.

Manuel frunció el ceño. Las moras en sí no eran venenosas, pero...

—¿De qué arbusto? ¿Puede describirlo?

La mujer describió un arbusto con hojas brillantes y bayas negras brillantes.

Manuel sintió un escalofrío.

—No eran moras. Era belladona.

La belladona, Atropa belladonna, una de las plantas más venenosas de Europa. Las bayas parecían moras pero eran mortalmente tóxicas. Provocaban exactamente los síntomas que Rosa presentaba.

—¿Se va a morir mi niña? —preguntó Antonio con voz quebrada.

Manuel no quería mentir. Las posibilidades de Rosa eran escasas. Pero había leído sobre tratamientos, cosas que se podían intentar.

—Voy a hacer todo lo que pueda —dijo—. Pero necesito que confíen en mí y hagan exactamente lo que les diga.

Durante tres días y tres noches, Manuel apenas durmió. Instaló a Rosa en una habitación contigua al consultorio para poder vigilarla constantemente. Le dio carbón activado para absorber el veneno, infusiones de cardo mariano para proteger el hígado, suero oral para mantenerla hidratada. Victoria vino desde Cumeiro para ayudarlo, preparando los remedios, cuidando a Rosa mientras Manuel descansaba unas horas.

El cuarto día, Rosa abrió los ojos.

—Tengo hambre —susurró.

Antonio se echó a llorar. Su mujer también. Manuel sintió que se le aflojaban las piernas del alivio.

Rosa se recuperó. Lentamente, pero se recuperó. Y la noticia corrió por todo el municipio de Carbiá y más allá: el doctor García Segond había salvado de la muerte a la hija del carpintero.

A partir de entonces, la consulta de Manuel no paró. Venían de todas las parroquias del municipio: Cumeiro, Obra, Añobre, Brandariz. Algunos podían pagar, otros no. A los que podían, Manuel les cobraba según sus medios: unos centavos, un pollo, una cesta de huevos, un saco de patatas. A los que no podían, no les cobraba nada.

—Así no nos vamos a hacer ricos —le decía Victoria, aunque sin reproche.

—No importa —respondía Manuel—. Nos basta con tener para comer y un techo sobre la cabeza.

Y era verdad. Vivían con sencillez en su casa de Cumeiro. Pero eran felices.

Una noche de febrero Victoria se acurrucó contra Manuel en la cama.

—Manuel —susurró.

—¿Mmm?

—Creo que voy a tener un bebé.

Manuel se incorporó de golpe, completamente despierto.

—¿Qué? ¿De verdad? ¿Cómo lo sabes?

—Llevo casi tres meses sin la regla. Y por las mañanas tengo náuseas.

Manuel la abrazó con tanta fuerza que casi la aplasta.

—¡Victoria! ¡Vamos a ser padres!

—Sí —ella se echó a reír—. Vamos a ser padres.

Esa noche no durmieron. Hablaron del bebé, de cómo sería, de qué nombre le pondrían. Si era niño, José. Si era niña, Rosina.

—Será médico, como tú —dijo Victoria.

—O lo que él quiera ser —respondió Manuel—. Lo importante es que sea feliz.

—Y bueno —añadió Victoria—. Como su padre.

Pero a medida que pasaban las semanas, Victoria y Manuel llegaron a un acuerdo: ella volvería a Santiago para el parto. En Cumeiro había buenas comadronas, pero Victoria era primeriza y quería estar en casa, con su madre, cerca de su familia. Y Manuel, aunque médico, prefería que otro profesional atendiera a su esposa en un momento tan delicado.

—Irás a finales de junio —decidió Manuel—. Así estarás allí con tiempo de sobra.

—¿Y tú? —preguntó Victoria.

—Yo iré apenas me avisen. En cuanto empieces con los dolores, me mandan recado y salgo para Santiago.

El 25 de junio Victoria partió hacia la ciudad en el carro de su tío Juan, el transportista. Manuel la acompañó hasta la salida de Carbiá, la ayudó a acomodarse entre los sacos de grano, la abrazó con fuerza.

—Cuídate mucho —le dijo—. Y cuida de nuestro hijo.

—Volveremos pronto —prometió Victoria—. Los tres juntos.

Manuel regresó solo a Cumeiro. La casa le pareció enorme y vacía sin Victoria. Se dedicó al trabajo con más intensidad todavía, visitando a los enfermos en las aldeas más remotas, atendiendo partos difíciles, curando fiebres y fracturas. Como para no pensar, como para que el tiempo pasara más rápido.

El 17 de agosto, bien temprano, llegó a Carbiá un mensajero a caballo desde Santiago.

—Doctor García —jadeó el muchacho—. Su señora ha empezado con los dolores. La comadrona dice que vaya.

Manuel no esperó ni un segundo. Ensilló a Platero, metió algunas cosas en una alforja y salió al galope hacia Santiago. Treinta y siete kilómetros que recorrió en tiempo récord, espoleando al caballo, deteniéndose solo lo necesario para que el animal bebiera agua y recuperara el aliento.

Llegó a la casa de la calle San Pedro cuando el sol estaba en lo alto. Subió las escaleras de dos en dos. Dentro de la habitación podía oír los gemidos de Victoria.

—¡Manuel! —Juana, la madre de Victoria, salió a recibirlo—. Gracias a Dios que llegaste. Ya está de parto.

Manuel entró en la habitación. Victoria estaba en la cama, sudorosa, pálida, pero cuando lo vio sonrió.

—Llegaste —susurró.

—Claro que llegué —Manuel le tomó la mano—. No me perdería esto por nada del mundo.

El parto fue largo. La comadrona, una mujer experimentada llamada Remedios, dirigía todo con mano firme. Manuel se quedó junto a Victoria, sosteniéndole la mano, secándole la frente, susurrándole palabras de ánimo.

—Ya casi está —decía Remedios—. Un empujón más, Victoria. Solo uno más.

Y Victoria empujó con todas sus fuerzas, gritando, aferrándose a la mano de Manuel como si fuera un salvavidas.

Y entonces, cuando las campanas de la catedral daban las cinco y media de la tarde, se oyó un llanto.

—¡Es varón! —anunció Remedios, alzando al bebé.

Manuel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hijo. Su hijo estaba aquí, llorando con fuerza, rosado y perfecto.

—Dámelo —susurró Victoria, exhausta pero radiante.

Remedios limpió al bebé y lo puso en brazos de Victoria. El niño dejó de llorar inmediatamente, reconociendo a su madre. Tenía los ojos cerrados, los puñitos apretados, una mata de pelo negro.

—José —dijo Victoria—. Se va a llamar José.

—José García Ramos —añadió Manuel, besando a su esposa en la frente—. Nuestro hijo.

—Se parece a ti —decía Victoria.

—Tiene tu boca —respondía Manuel.

Manuel regresó a Carbiá. Victoria se quedó en Santiago hasta que se recuperó lo suficiente para viajar. Fueron días preciosos, conociendo al bebé, aprendiendo sus ritmos, sus llantos, sus necesidades.

Cuando estuvo restablecida, Manuel volvió y regresaron a Cumeiro. El viaje fue lento, cuidadoso, con el bebé envuelto en mantas en brazos de Victoria. Cuando llegaron a San Pedro de Cumeiro, las campanas de la iglesia repicaron. Las mujeres salieron a recibirlos, con regalos: una mantilla tejida a mano, unos patucos de lana, una cunita de mimbre.

—Enhorabuena, doctora —le decían a Victoria, porque así la llamaban ahora, "la doctora", la esposa del médico.

—¡Es igualito a su bisabuelo Agustín! —exclamó una anciana que había conocido a la familia García de Piloño—. Los mismos ojos.

Josefa, la vecina, trajo un cocido que había preparado especialmente.

—Para que te repongas, rapaza. Y para que el médico pueda seguir cuidando de todos nosotros.

Esa noche, en su casa de Cumeiro, con José dormido en la cunita nueva y Victoria descansando en la cama, Manuel se asomó a la ventana. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo limpio de verano. Se oía el canto de los grillos, el murmullo del río Arnego, el viento entre los robles.

Pensó en su padre, Pedro Antonio, que había nacido en Piloño, tan cerca de aquí, y que había salido a buscar fortuna a Santiago. Pensó en su abuelo Agustín, que había trabajado estas tierras. Y pensó en José, su hijo, que algún día conocería esta historia.

De alguna manera, había cerrado un círculo. Había vuelto a las tierras de sus antepasados, pero no como labrador sino como médico. Y aquí, en este rincón verde de Galicia, estaba construyendo su propia historia.

En la cama, Victoria lo llamó con voz somnolienta.

—Ven a dormir, amor.

—Ya voy —respondió Manuel.

Y cerró la ventana, apagó la lámpara, y se metió en la cama junto a su esposa. José soltó un suspiro en sueños. Y así, los tres juntos, durmieron su primera noche como familia en Cumeiro.

El camino apenas comenzaba.

CAPÍTULO 3 - EL MÉDICO DE LOS CAMINOS (1875-1880)

El invierno de 1875 llegó temprano a Cumeiro. A mediados de noviembre ya había helado dos veces, y las mañanas amanecían con una capa de escarcha que cubría los campos como polvo de azúcar. Manuel salía cada día al alba, envuelto en su capa de paño, el sombrero bien calado, y montaba en Platero para hacer sus rondas por las parroquias y aldeas del municipio.

Victoria, con José en el colo, lo despedía cada mañana con un beso y una taza de caldo caliente.

—Ten cuidado con el hielo en los caminos —le decía siempre.

—Siempre tengo cuidado —respondía Manuel con una sonrisa.

Pero la verdad es que el trabajo de médico rural no tenía nada de cuidadoso. Los caminos entre Cumeiro, Carbiá y las demás parroquias eran traicioneros: piedras sueltas, barro cuando llovía, hielo cuando helaba. Manuel se había caído del caballo tres veces ese año, aunque nunca se lo había contado a Victoria para no preocuparla.

Una mañana de diciembre, cuando José tenía ya cuatro meses, llegó a la consulta de Carbiá un hombre corriendo, sin aliento.

—Doctor, doctor —jadeaba—. Mi mujer... el niño viene... algo va mal.

Se llamaba Ramón y vivía en la aldea de Pousadouro, a más de hora y media a caballo. Su mujer, Carmela, estaba de parto con su tercer hijo. Los dos primeros habían nacido bien, con la ayuda de la comadrona local, pero esta vez algo iba mal.

—¿Qué dice la comadrona? —preguntó Manuel, ya metiendo instrumental en su maletín.

—Que el niño viene de nalgas. Que no puede sacarlo. Que Carmela se está muriendo.

Manuel sintió un escalofrío. Los partos de nalgas eran peligrosos. Sin las técnicas adecuadas, podían matar tanto a la madre como al niño.

—Vamos —dijo, y salieron al galope.

El camino a Pousadouro serpenteaba entre colinas. A ambos lados, los robles desnudos se recortaban contra el cielo gris. Hacía un frío que cortaba la cara. Manuel espoleaba a Platero, rogando llegar a tiempo.

Cuando llegaron a la casa de Ramón, encontraron a Carmela en la cama, empapada en sudor a pesar del frío, gimiendo con cada contracción. La comadrona, una mujer mayor llamada Antonia, estaba junto a ella con cara de desesperación.

—Doctor —dijo al verlo entrar—. Gracias a Dios. Lleva doce horas así. El niño no gira.

Manuel se lavó las manos en la jofaina con agua y jabón —siempre jabón, aunque las comadronas lo miraran raro—, se arremangó y examinó a Carmela.

El niño estaba en posición de nalgas completas. Podía sentir los pies, las piernas dobladas. Si no actuaba rápido, ambos morirían.

—Carmela —le dijo con voz firme pero calmada—. Te voy a ayudar a sacar a tu hijo. Pero necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que te diga. ¿Entendido?

Carmela asintió, agotada, con los ojos llenos de lágrimas.

Manuel había aprendido las maniobras para partos de nalgas en la universidad, había leído sobre ellas en los tratados de obstetricia que su tío Alfredo le había regalado cuando se graduó. Pero esto era diferente. Esto era una vida real, dos vidas reales, en sus manos.

Trabajó con cuidado, con paciencia, guiando al bebé, girándolo levemente, esperando las contracciones. La comadrona Antonia lo ayudaba, siguiendo sus instrucciones. Ramón esperaba fuera con sus otros dos hijos, rezando el rosario.

Pasó una hora. Dos horas. Carmela gritaba, empujaba, lloraba. Manuel sentía el sudor correrle por la espalda a pesar del frío.

Y entonces, de repente, sintió que algo cedía. El niño comenzó a salir. Primero las piernas, después el torso, los brazos...

—Ya casi está, Carmela. Un empujón más. Solo uno más.

Carmela reunió sus últimas fuerzas y empujó con todo lo que tenía.

Y el niño nació.

Era una niña. Pequeña, morada, silenciosa.

Manuel trabajó rápido. Le limpió la boca, la nariz, le frotó el pecho. Nada. La niña no respiraba.

—No —susurró Antonia—. Ay, Dios mío, no.

Pero Manuel no se dio por vencido. Le dio la vuelta, le golpeó suavemente la espalda. Una vez. Dos veces.

Y entonces la niña tosió. Y lloró.

El llanto más hermoso que Manuel había escuchado nunca.

Antonia se echó a llorar también. Carmela, exhausta, extendió los brazos para recibir a su hija. Manuel la envolvió en una manta y se la entregó.

—Es una luchadora —dijo—. Como su madre.

Cuando salió de la habitación, Ramón lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo.

—Doctor, no sé cómo agradecerle. Mi mujer, mi hija... usted las salvó.

—Solo hice mi trabajo —respondió Manuel.

Pero mientras cabalgaba de vuelta a Cumeiro bajo la lluvia que había empezado a caer, se permitió sonreír. Había salvado dos vidas esa noche. Dos vidas que ahora tendrían oportunidad de crecer, de amar, de vivir.

Cuando llegó a casa, empapado y exhausto, Victoria lo esperaba con la cena caliente y José dormido en su cunita.

—¿Cómo te fue? —preguntó.

—Bien —respondió Manuel—. Muy bien.

Le contó los detalles, las horas de angustia, el miedo de perder a la madre y al bebé. Se quitó las botas mojadas, se sentó junto al fuego, y agradeció estar en casa.

La primavera de 1876 trajo consigo nueva vida también para la familia García Ramos. En abril, Victoria descubrió que estaba embarazada otra vez.

—¿Tan pronto? —preguntó Manuel, entre sorprendido y encantado.

—Parece que Dios quiere que tengamos una casa llena de niños —respondió Victoria con una sonrisa.

José había cumplido ocho meses y era un niño curioso, siempre observando todo con sus ojos oscuros e inteligentes. Cuando Manuel llegaba del trabajo, José gateaba hacia él gritando.

—Va a ser médico, como tú —decía Victoria cada vez que José mostraba interés en el maletín de su padre.

—O carpintero, o labrador, o lo que él quiera —respondía Manuel—. Lo importante es que sea feliz.

Victoria dio a luz a una niña. Esta vez fue un parto fácil, rápido, en su propia casa de Cumeiro. La comadrona Antonia —la misma que había ayudado con Carmela— asistió el parto.

—Es preciosa —dijo Antonia cuando puso a la bebé en brazos de Victoria—. Tiene tu cara.

La llamaron Rosina. Era una niña tranquila, de mejillas sonrosadas y una mata de pelo castaño. José, con quince meses, la miraba con curiosidad, intentando tocarle la nariz con sus deditos regordetes.

—Suave, José —le enseñaba Victoria—. Tu hermanita es muy pequeña. Tienes que cuidarla.

Y José parecía entender. Se sentaba junto a la cunita y cantaba canciones sin sentido que hacían reír a Victoria.

Con dos hijos pequeños, la casa de Cumeiro se llenó de vida. Pañales secándose junto al fuego, biberones de leche, el llanto de un bebé mezclándose con las risas de otro. Victoria apenas dormía, pero estaba radiante.

—¿No estás cansada? —le preguntaba Manuel.

—Estoy feliz —respondía ella—. ¿Qué más puedo pedir?

El verano de 1876 fue especialmente caluroso. Los campos se secaron, el río Arnego bajó hasta convertirse en un hilo de agua. Y con el calor llegaron las enfermedades.

Julio fue el mes del sarampión. Empezó con un niño en Obra, después se extendió a Añobre, después a Cumeiro. Era una epidemia.

Manuel trabajaba dieciséis horas al día, visitando casa tras casa. El sarampión no tenía cura, solo se podía tratar los síntomas: bajar la fiebre, mantener a los niños hidratados, rezar para que no hubiera complicaciones.

—Agua hervida —repetía en cada casa—. Mantengan a los niños en la sombra. Paños frescos en la frente. Y si empeora, si la fiebre sube mucho o no puede respirar, me mandan llamar inmediatamente.

La mayoría de los niños se recuperaron. Pero dos murieron: un bebé de seis meses en Obra y una niña de tres años en Añobre. Manuel asistió a ambos entierros, de pie bajo el sol abrasador, sintiendo el peso de la impotencia.

—No pudiste hacer nada más —le decía Victoria cuando lo veía llegar destrozado.

—Debería haber podido hacer algo —respondía él.

Pero la verdad es que la medicina de 1876 tenía límites. No había antibióticos, no había vacunas para el sarampión, no había medios diagnósticos avanzados. Solo había las manos del médico, su conocimiento, su experiencia, y mucha, mucha suerte.

En septiembre, cuando la epidemia ya había pasado, Victoria volvió a quedarse embarazada.

—Otro —anunció con una sonrisa cansada.

—¿Estás segura? —Manuel la miró preocupado—. Rosina apenas tiene nueve meses...

—Estoy segura —Victoria puso su mano en el vientre todavía plano—. Este de aquí también quiere nacer.

El 7 de febrero de 1877, Victoria dio a luz a su tercer hijo. Otro varón. Lo llamaron Alfredo, por el hermano médico de Manuel que ejercía en Santiago.

Alfredo nació llorando a pleno pulmón, con los puños apretados y una mata de pelo negro como el carbón.

—Este tiene carácter —dijo Antonia la comadrona con una carcajada—. Ya verán.

Y tenía razón. Alfredo resultó ser un bebé inquieto, que dormía poco y lloraba mucho. Victoria pasaba las noches paseándolo por la casa mientras José y Rosina dormían.

—Algún día todo esto pasará —se decía a sí misma—. Algún día. Pero mientras tanto contrataron una niñera.

El trabajo de Manuel no paraba. Los enfermos no dejaban de llamarlo: fracturas, fiebres, partos, dolores de estómago, erupciones en la piel.

Un día de marzo, llegó a la consulta un hombre con la mano envuelta en un trapo ensangrentado. Se había cortado con un hacha mientras cortaba leña. La herida era profunda, llegaba hasta el hueso.

Manuel lo limpió con agua hervida y alcohol, después lo cosió con hilo de seda. Dieciséis puntos. El hombre no se quejó ni una vez, solo apretaba los dientes.

—Mantenga la herida limpia —le dijo Manuel—. Lávela todos los días con agua hervida y jabón. Y si se pone roja, caliente, o empieza a supurar, venga inmediatamente.

—¿No me va a poner cataplasma de hierbas? —preguntó el hombre, extrañado.

—No —respondió Manuel—. Las cataplasmas pueden infectar la herida. Agua y jabón es lo mejor.

El hombre se fue moviendo la cabeza, poco convencido. Pero dos semanas después volvió para que le quitaran los puntos, y la herida estaba perfectamente curada, sin infección.

—Carallo, doctor —dijo admirado—. Tiene razón con lo del agua y el jabón.

Poco a poco, la gente de Carbiá y sus alrededores empezaba a confiar en los métodos de Manuel. No usaba sanguijuelas ni cataplasmas de estiércol como el médico anterior. No recetaba purgantes violentos ni sangrías para todo. En su lugar, recomendaba higiene, descanso, buena alimentación, agua limpia.

Era medicina moderna, aunque muchos no entendieran por qué funcionaba.

En 1878, nació otro hijo. Un varón más. Lo llamaron Pedro.

Cuatro hijos en menos de tres años. La casa de Cumeiro estaba llena a rebosar. Victoria, con veintinueve años recién cumplidos, parecía más mayor. Pero nunca se quejaba.

—Son nuestros tesoros —decía mientras amamantaba a Pedro con una mano y con la otra mecía a Alfredo que lloraba—. Cada uno es un milagro.

José, con tres años, apuntaba maneras de ser un niño serio, responsable, con una inteligencia que sorprendía a todos.

—Este va a estudiar —decía el padre Bernardo, el párroco de San Pedro, cuando veía a José—. Tiene luz en los ojos.

Manuel miraba a su hijo mayor y sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Quería darle oportunidades, quería que estudiara, que fuera a la universidad si quería. Pero con el sueldo de médico rural, ahorrar era difícil.

Cobraba del ayuntamiento una cantidad fija por ser médico municipal y secretario. Además tenía las igualas: las familias que podían pagar le daban una cantidad anual, en dinero o en especie, a cambio de atención médica durante todo el año. Y después estaban los que no podían pagar nada, los pobres de solemnidad, a quienes atendía gratis como parte de su obligación con la Beneficencia Municipal.

—Si cobrara solo por lo que trabajo, seríamos ricos —le decía a Victoria.

—Pero entonces no serías tú —respondía ella—. Y no te querría tanto.

El año 1879 trajo otro hijo más. El quinto. Otro varón. Nació el 2 de junio y lo llamaron Manuel, como su padre.

—Ya tenemos un José, un Alfredo, un Pedro y un Manuel —dijo Victoria, exhausta después del parto—. ¿Cómo vamos a acordarnos de todos los nombres?

—Pues habrá que hacer una lista —bromeó Manuel.

Pero la verdad es que la situación empezaba a ser complicada. Cinco hijos, todos menores de cuatro años. La casa de Cumeiro, aunque grande, se quedaba pequeña. Y Manuel sentía que necesitaba un cambio, una mejora, un destino que le permitiera ganar más y dar a su familia una vida mejor.

En las tardes, cuando volvía de sus rondas, se sentaba en el despacho del ayuntamiento de Carbiá y miraba los anuncios de plazas médicas en el Boletín Oficial. Había plazas en pueblos más grandes, con mejor sueldo. Pero dejar Cumeiro, dejar Carbiá, dejar las tierras de su padre...

Era una decisión difícil.

Mientras tanto, la vida en Cumeiro continuaba. Los niños crecían. José empezaba a hacer preguntas sobre todo: por qué el cielo es azul, por qué llueve, por qué la gente se enferma. Manuel intentaba responderle con paciencia, viendo en esas preguntas el inicio de una mente científica.

Alfredo, por su parte, era todo lo contrario. No preguntaba, actuaba. Si veía algo que le llamaba la atención, lo agarraba. Si quería algo, lo pedía a gritos. Era temperamental, cabezota, pero también cariñoso y leal.

Rosina era la pacificadora. Cuando sus hermanos peleaban, ella se metía en medio con sus bracitos extendidos.

—No pelear —decía con su voz de niña—. Ser buenos.

Pedro era callado, observador. Se pasaba horas mirando por la ventana, viendo pasar las nubes.

Y el pequeño Manuel... bueno, el pequeño Manuel todavía era un bebé que comía, dormía y lloraba. El futuro diría qué tipo de persona sería.

En Navidad de 1879, la familia García Ramos celebró en su casa de Cumeiro rodeados de vecinos y amigos. La mesa estaba llena de comida: lacón con grelos, pulpo, empanada, tarta de Santiago. Los niños corrían por la casa gritando de alegría.

Manuel miró a su alrededor: su esposa, sus cinco hijos, su hogar. Y sintió una gratitud profunda.

Habían sido cuatro años intensos en Cumeiro. Cuatro años de trabajo duro, de nacimientos y muertes, de alegrías y penas. Había aprendido a ser médico de verdad, no el médico de los libros sino el médico de la vida real. Había aprendido a lidiar con la incertidumbre, con la impotencia, con los límites de la medicina.

Pero también había aprendido la recompensa: la sonrisa de una madre que abraza a su hijo recién nacido, el agradecimiento de un hombre cuya mano salvaste, la confianza de una comunidad que te ve como su protector.

Y ahora, con el cambio de década, vendrían nuevos desafíos.

Pero esa noche, en Cumeiro, rodeado de su familia, Manuel simplemente disfrutó del momento.

Porque los momentos felices, había aprendido, son fugaces. Y hay que saborearlos mientras duran.

CAPÍTULO 4 - LOS SIGUIENTES AÑOS EN CUMEIRO (1880-1886)

La primavera de 1880 llegó tarde a Cumeiro. Marzo fue frío y lluvioso, abril apenas mejor. Los campos permanecían encharcados, los caminos convertidos en ríos de barro. Manuel salía cada mañana envuelto en su capote encerado, el sombrero goteando agua, y Platero resoplaba vapor por los ollares mientras trotaba entre las aldeas.

José tenía ya casi cinco años. Era un niño delgado, de ojos oscuros y serios, que pasaba horas sentado en el despacho de su padre observándolo trabajar. Cuando Manuel recibía pacientes en casa, José se quedaba en un rincón, callado como un ratón, mirando cómo su padre auscultaba pechos, vendaba heridas, recetaba medicinas.

Rosina, con cuatro años, era todo lo contrario a José. Parlanchina, risueña, siempre corriendo detrás de las gallinas o ayudando a su madre en la cocina. Alfredo, con tres años recién cumplidos, seguía siendo temperamental pero había descubierto que si lloraba lo suficientemente fuerte, alguien le hacía caso. Pedro, el callado, se pasaba el día observando por la ventana. Y el pequeño Manuel, con once meses, ya gateaba por toda la casa metiéndose en todos los rincones.

—Cinco hijos —decía Victoria a veces, mirándolos a todos—. Cinco milagros.

El 29 de marzo de 1881 nació otro hijo. Otro varón. Lo llamaron Benigno.

Victoria, exhausta después del parto, miró a Manuel con una sonrisa cansada.

—Seis —susurró—. Ya somos seis.

—Seis tesoros —respondió Manuel, besándola en la frente.

Pero la verdad es que la casa se estaba quedando pequeña. Muy pequeña. Los niños dormían apretados en las habitaciones, la ropa se amontonaba por todas partes, el ruido era constante. José, el mayor, ya leía y escribía. El párroco le daba clases particulares porque el niño tenía una sed de conocimiento insaciable.

—¿Por qué la gente se enferma, padre? —preguntaba.

—Porque entran cosas malas en el cuerpo —explicaba Manuel—. Cosas tan pequeñas que no se pueden ver.

—¿Y cómo las curas si no las puedes ver?

—Con medicinas que las matan. Y con limpieza. La limpieza es lo más importante.

José absorbía cada palabra como una esponja.

El 15 de abril de 1882, Victoria dio a luz a su séptimo hijo. Otro varón más. Lo llamaron Jesús.

—Siete —dijo Manuel, maravillado, sosteniendo al recién nacido—. Siete hijos.

—Todos varones menos Rosina —añadió Victoria con una sonrisa—. Pobre de ella, rodeada de hermanos.

Pero Rosina no parecía importarle. A sus seis años, mandaba sobre sus hermanos con mano de hierro. Cuando José y Alfredo se peleaban, ella se metía en medio.

—¡Basta! —gritaba con su vocecilla aguda—. ¡O le digo a mamá!

Y los niños obedecían.

Una tarde de noviembre de 1882, cuando ya habían pasado varios meses desde el nacimiento de Jesús, Manuel fue llamado a una casa en Obra. Era Ramón, el hombre cuya esposa Carmela había tenido el parto de nalgas años atrás.

—Doctor, venga rápido —jadeó el mensajero—. La niña, la que usted salvó... se está muriendo.

Manuel cabalgó hasta Obra como alma que lleva el diablo. Cuando llegó, encontró a la pequeña María —así la habían llamado— tendida en la cama, pálida como la cera, con una tos que le desgarraba el pecho.

Tuberculosis.

Manuel lo supo apenas la auscultó. El sonido inconfundible en los pulmones, la fiebre persistente, la tos con sangre. La niña tenía apenas seis años.

—¿Se va a morir? —preguntó Carmela con los ojos llenos de lágrimas.

Manuel no quiso mentir.

—No lo sé. La tuberculosis es una enfermedad terrible. Pero vamos a intentar todo lo posible.

Le recetó reposo absoluto, aire fresco, buena alimentación. Aceite de hígado de bacalao. Leche directamente de la vaca. Que la mantuvieran alejada de los otros niños para que no se contagiaran.

Pero en 1882 no había cura para la tuberculosis. Solo esperanza y rezos.

Visitó a María cada semana durante los dos meses siguientes. A veces parecía mejorar, otras empeoraba. Carmela no se apartaba de su lado.

—La salvó una vez —le dijo un día a Manuel—. Sé que puede salvarla otra vez.

Pero esta vez no pudo. Tres días antes de Navidad, María murió. Tenía seis años, tres meses y diez días.

Manuel asistió al entierro bajo una lluvia helada. Era un ataúd pequeño, blanco, con flores silvestres. Cuando lo bajaron a la tierra, sintió que se le partía el corazón.

Esa noche, cuando llegó a casa, abrazó a cada uno de sus hijos. A José, que leía junto al fuego. A Rosina, que dormía con su muñeca de trapo. A Alfredo, Pedro, Manuel, Benigno y Jesús, todos sanos, todos vivos.

—¿Qué te pasa? —preguntó Victoria.

—Nada —mintió—. Solo que los quiero mucho. A todos.

Los años pasaban en Cumeiro con esa mezcla de rutina y urgencia que caracteriza la vida del médico rural. Manuel se había convertido en una figura respetada en todo el municipio de Carbiá. Su consultorio nunca estaba vacío, sus rondas por las parroquias eran incesantes.

Pero algo había cambiado en él después de la muerte de María. Empezó a sentir que necesitaba más. Más conocimiento, más medios, más oportunidades. No solo para él, sino para sus hijos.

José tenía ya siete años y necesitaría pronto ir al instituto. Alfredo le seguía de cerca. Y los demás vendrían después. Cumeiro era un pueblo hermoso, las tierras de su padre, pero podía aspirar a lago mejor.

Una noche de verano de 1884, Victoria y Manuel estaban sentados en el patio trasero de la casa, disfrutando del aire fresco después de un día caluroso. Los niños dormían arriba.

—¿Sabes qué día es mañana? —preguntó Victoria de repente.

—¿Jueves?

—Es el cumpleaños de mi madre.

Manuel guardó silencio. Juana había venido a visitarlos varias veces desde que se mudaron a Cumeiro, pero la distancia hacía que las visitas fueran poco frecuentes.

—La echo de menos —continuó Victoria—. Y ella nos echa de menos a nosotros. Sobre todo a los niños.

—Lo sé.

—Mi madre me escribió hace unas semanas. Me contó que el médico de Arzúa está muy mayor. Tiene más de setenta años. Dicen que pronto se jubilará.

Manuel levantó la vista, interesado.

—¿Arzúa?

—Sí. Sabes que mi madre es de allí. Toda su familia es de Arzúa. Tengo primos, tíos... Si consiguieras la plaza cuando salga a concurso, estaríamos cerca de ellos. Y es un pueblo mucho más importante que Carbiá.

Manuel se quedó pensativo. Arzúa. Lo conocía bien. Estaba en el Camino de Santiago, tenía casi seis mil habitantes, iglesia importante, comercio activo.

—¿Tú querrías ir? —preguntó Manuel.

Victoria sonrió.

—Pasaríamos de las tierras de tu padre a las de mi madre. De los García de Piloño a los Camino de Arzúa. Sería... apropiado, ¿no crees?

—Tendría que presentarme a la plaza cuando salga a concurso.

—Y la ganarías —dijo Victoria con confianza—. Eres el mejor médico de toda la comarca. Todo el mundo lo sabe.

Manuel tomó la mano de su esposa.

—Lo pensaré.

Pero la decisión, en el fondo, ya estaba tomada.

El verano de 1885 trajo consigo la noticia que esperaban. El médico titular de Arzúa se jubilaba. La plaza saldría a concurso en el otoño.

Manuel pasó semanas preparando su solicitud. Escribió sobre su experiencia en Carbiá: los cientos de partos atendidos, las epidemias controladas, las vidas salvadas. Adjuntó cartas de recomendación del alcalde, del párroco, de las familias más importantes.

Y Victoria escribió a su madre.

—Dile a tus hermanos, a tus primos —le pidió Manuel—. Que hablen bien de mí. Que digan que soy de fiar.

Juana movió todos los hilos que pudo. Los Camino eran una familia conocida en Arzúa. Y el hecho de que el yerno de una del pueblo quisiera volver como médico era bien visto.

En diciembre de 1885 llegó la carta oficial. Manuel había ganado la plaza.

—Lo conseguiste —gritó Victoria, abrazándolo—. ¡Lo conseguiste!

Los niños, que no entendían bien qué pasaba, empezaron a saltar de alegría también.

—¿Nos vamos a mudar? —preguntó José, siempre el más observador.

—Sí, hijo —respondió Manuel—. A Arzúa. Donde nació tu abuela Juana.

—¿Y cuándo nos vamos?

—En enero. El primero de enero de 1886.

Los últimos días en Cumeiro fueron agridulces. Manuel se despedía de cada paciente, de cada familia, de cada aldea que había visitado durante más de diez años. Había traído al mundo a docenas de niños, había curado centenares de enfermedades, había cerrado los ojos de decenas de ancianos.

—Gracias, doctor —le decían todos—. Que Dios lo bendiga.

Josefa, su vecina, lloró el día que vinieron los carros a recoger los muebles.

—No será lo mismo sin vosotros —sollozaba—. Esta casa va a estar tan vacía...

—Vendrá otro médico —la consolaba Victoria—. Uno bueno, ya verás.

—Pero no será Manuel. Y tú no estarás aquí para ayudarme con mis dolencias.

Victoria la abrazó.

—Arzúa no está tan lejos. Puedes venir a visitarnos cuando quieras.

La víspera de Año Nuevo, Manuel hizo una última ronda por Cumeiro. Visitó la iglesia de San Pedro, donde habían bautizado a todos sus hijos. Caminó por los senderos que conocía de memoria. Se detuvo en el cementerio, donde estaba enterrada la pequeña María entre tantos otros que no había podido salvar.

—Hice lo que pude —susurró—. Lo juro.

Cuando volvió a casa, Victoria ya había terminado de hacer el equipaje.

—¿Listo? —preguntó ella.

—Listo —respondió Manuel.

La familia García Ramos partió hacia Arzúa.

Fueron en dos carros cargados con muebles, ropa, libros, el instrumental médico de Manuel. Los niños iban sentados entre los bultos, emocionados por la aventura. José, con diez años, ayudaba a cuidar de sus hermanos menores. Rosina cantaba canciones. Alfredo se peleaba con Pedro por el sitio. Manuel, Benigno y Jesús dormitaban acunados por el traqueteo del carro.

Victoria iba en el primer carro junto a Manuel, con Jesús en brazos. Miraba hacia atrás, viendo cómo Cumeiro se alejaba, con su iglesia de San Pedro recortada contra el cielo gris.

—Adiós, tierras de los García —susurró.

—Hola, tierras de los Camino —respondió Manuel, mirando hacia delante, hacia Arzúa, hacia el futuro.

Llegó un momento en que el camino era conocido para Victoria. Había hecho este recorrido tantas veces de niña, visitando a sus tíos y primos en Arzúa. Ahora volvía, pero no como visitante sino como residente.

—Mira, mamá —señaló José cuando divisaron el pueblo—. ¡Es más grande que Cumeiro!

—Mucho más grande —confirmó Victoria—. Y mira, ¿ves esos peregrinos? Aquí pasan muchos, camino de Santiago.

Cuando llegaron a la plaza principal de Arzúa, ya había gente esperándolos. La familia de Victoria: sus tíos, sus primos, amigos de la infancia de su madre.

—¡Victoria! —gritó una mujer mayor, abrazándola—. ¡Por fin vuelves a casa!

—Tía Carmen —Victoria se echó a llorar—. Cuánto tiempo.

Los niños miraban todo con ojos grandes. La plaza era enorme comparada con la de Cumeiro. La iglesia de Santiago dominaba el espacio, imponente. Las casas eran más grandes, más sólidas. Había tiendas, una taberna, un herrero.

—Venid, venid —decía el tío Andrés—. Os enseñaremos vuestra casa.

La casa que el ayuntamiento les había asignado estaba cerca de la plaza. Era grande, de dos plantas, con un patio trasero y establos. En la planta baja estarían el consultorio y el despacho municipal. En la planta alta vivirían ellos.

—Es enorme —susurró Rosina, mirando las habitaciones vacías.

—Es nuestro nuevo hogar —dijo Manuel.

Esa primera noche en Arzúa, después de que los niños se durmieran exhaustos del viaje, Manuel y Victoria se quedaron despiertos un rato más, asomados a la ventana que daba a la plaza.

—Estamos en casa —dijo Victoria—. En las tierras de mi madre.

—Y cerca de Santiago para los niños —añadió Manuel—. José podrá ir al instituto. Y después a la universidad, si quiere.

Afuera, en las calles de Arzúa, los peregrinos descansaban en los albergues, preparándose para la última etapa hacia Santiago. Y en la casa del nuevo médico, siete niños soñaban con el futuro que les esperaba.

Un futuro lleno de promesas, de oportunidades, de vida.

De las tierras de los García a las tierras de los Camino.

El camino continuaba.

CAPÍTULO 5 - LA CASA DE ARZÚA

Los primeros meses en Arzúa fueron de ajuste y descubrimiento. La casa de dos plantas junto a la plaza era más grande que cualquier casa en la que hubieran vivido en Cumeiro. Seis habitaciones arriba para la familia, consultorio y despacho abajo. Victoria organizaba la casa con la eficiencia de quien ha movido a siete hijos varias veces.

José, que acababa de cumplir once años, ayudaba con los pequeños mientras Victoria ordenaba. Rosina, con nueve, mandaba sobre sus hermanos menores con la autoridad de quien se sabe la hermana mayor. Alfredo, Pedro, Manuel, Benigno y Jesús se peleaban por explorar cada rincón de la casa nueva.

—¡Niños! —gritaba Victoria—. Dejad de correr por las escaleras o alguien se va a matar.

Manuel, mientras tanto, instalaba su consultorio. La placa de bronce llegó a mediados de enero:

Dr. MANUEL GARCÍA SEGOND - Médico Municipal

La colgó en la puerta con orgullo. Después de once años en Cumeiro, después de cientos de partos y curaciones, por fin tenía su propia consulta en un pueblo importante del Camino de Santiago.

El primer paciente llegó esa misma tarde.

—Doctor García —dijo Benito Lamas, un hombre de unos sesenta años que caminaba apoyándose en un bastón—. Las rodillas. Ya no puedo con ellas.

Manuel lo examinó. Artritis. No había cura, solo paliativos.

—Compresas calientes dos veces al día —le recetó—. Y esto —le dio un frasco de laudano—. Una gota en un vaso de agua antes de dormir, si el dolor no le deja descansar.

—¿Cuánto le debo?

—Dos reales.

Benito pagó y se fue. Manuel anotó la consulta en su libro. Su primer paciente en Arzúa.

La plaza de Arzúa era el corazón del pueblo. En el centro estaba la iglesia de Santiago, imponente, de piedra gris. Al otro lado, el ayuntamiento. Y por todas partes, peregrinos.

Porque Arzúa era la última o la penúltima parada del Camino. Treinta y nueve kilómetros separaban al peregrino de la catedral de Santiago. Algunos llegaban exhaustos, otros eufóricos sabiendo que el final estaba cerca.

Y muchos llegaban enfermos.

El primer domingo, después de misa en la iglesia de Santiago, el párroco don Tomás presentó a Manuel a la comunidad.

—Este es el doctor García Segond, nuestro nuevo médico municipal. Viene de Cumeiro, en Pontevedra, donde ejerció durante once años con gran reputación. Démosle la bienvenida que merece.

La gente aplaudió cortésmente. Victoria, sentada en el banco con los siete niños, sonrió.

Después de la misa, una mujer se acercó a Victoria.

—¡Victoria! ¿Eres tú?

Era Mercedes, una amiga de la infancia.

—¡Mercedes! ¡Cuántos años!

Se abrazaron entre risas y lágrimas.

—Tu madre Juana me contó que venías. ¡Y con siete hijos! Madre mía, qué bendición.

—Siete bendiciones y siete dolores de cabeza —se rió Victoria.

—Tenéis que venir a comer un día. Mi marido querrá conocer al nuevo doctor.

Arzúa era así. Un pueblo donde todos se conocían, donde las familias tenían raíces de siglos, donde los Camino —la familia materna de Victoria— eran respetados desde generaciones.

Aquella misma tarde, mientras Manuel leía en el consultorio, entró José corriendo.

—¡Padre! Hay un peregrino en la plaza. Dice que no puede caminar.

Manuel salió inmediatamente. Un hombre de unos cuarenta años estaba sentado en el suelo junto a la fuente, con el pie derecho descalzo y visiblemente hinchado.

—Doctor —dijo en un castellano con acento francés—. El pie. No puedo apoyarlo.

Manuel se arrodilló para examinarlo. Una ampolla grande reventada en el talón, infectada. La piel alrededor estaba roja y caliente.

—¿Cuánto hace que le duele?

—Tres días. Pero hoy ya no puedo seguir.

—Venga conmigo al consultorio.

Con ayuda de José, llevaron al peregrino a la consulta. Manuel limpió la herida con agua hervida, aplicó una cataplasma de manzanilla, y vendó el pie con tela limpia.

—Tiene que descansar al menos dos días —le dijo—. Si sigue caminando, la infección empeorará y podría perder el pie.

El peregrino palideció.

—Pero tengo que llegar a Santiago...

—Y llegará. Pero con dos días de descanso. Hay una posada aquí en la plaza, Casa Manuela. Dígale que va de mi parte.

—¿Cuánto le debo, doctor?

Manuel negó con la cabeza.

—Nada. Es peregrino. Cobrarle sería cobrarle a Dios.

El hombre se echó a llorar.

—Que Dios lo bendiga, doctor.

Cuando se fue, José miró a su padre.

—¿Por qué no le cobraste?

—Porque viene de muy lejos, caminando, con lo puesto. Porque viene a cumplir una promesa. ¿Cómo voy a cobrarle por curar un pie?

—Pero necesitamos el dinero...

—Necesitamos más la conciencia tranquila.

José asintió lentamente. Era una lección que no olvidaría nunca.

Los meses pasaron. Manuel estableció su rutina: consulta por las mañanas, visitas por las tardes. La gente de Arzúa empezó a confiar en él. Su reputación de médico competente y generoso se extendió.

Todos los días llegaban peregrinos con ampollas, torceduras, fiebres, diarreas. Manuel los atendía a todos, cobrándoles poco o nada. Los casos más graves los trataba gratis.

—No puedes regalar tu trabajo —le decía Victoria.

—No lo regalo. Lo doy a quien lo necesita.

—Pero tenemos siete hijos que alimentar...

—Y tengo pacientes que pagan. Don Ramiro, don Andrés, las familias ricas del pueblo. Ellos pueden pagar por los pobres y los peregrinos.

Victoria suspiró. Sabía que tenía razón. Y además, la familia Camino —su familia— tenía cierta posición en Arzúa. Tierras, contactos, influencia. No les faltaría comida.

En marzo llegó a la consulta una mujer joven, de unos veinticinco años. Venía sola, con la cara pálida y ojeras profundas.

—Doctor —dijo con voz débil—. Toso sangre.

Manuel sintió que se le helaba el corazón. La examinó. Escuchó sus pulmones con el estetoscopio. El sonido era inconfundible: tuberculosis.

—Carmen —le dijo, porque ya la conocía del pueblo—. Tengo que ser sincero contigo. Tienes tuberculosis.

La mujer cerró los ojos.

—Lo sabía. Mi madre murió de lo mismo.

—No hay cura —continuó Manuel—. Pero hay cosas que puedes hacer para vivir mejor, más tiempo. Reposo absoluto. Aire fresco, abre las ventanas de tu habitación todos los días. Come bien, todo lo que puedas. Leche, huevos, carne si puedes conseguirla.

—¿Cuánto tiempo me queda?

—No lo sé. Pueden ser meses, pueden ser años. Depende de muchas cosas.

Carmen asintió.

—Gracias por ser honesto, doctor.

Cuando se fue, Manuel se quedó mirando por la ventana del consultorio. La tuberculosis. La enfermedad que mataba a más gente en Europa que cualquier otra. Y él no podía hacer nada. Solo acompañar, aliviar, esperar.

Esa noche escribió una carta a su hermano Alfredo, médico en Santiago, preguntándole si había algún avance en el tratamiento de la tuberculosis. La respuesta llegó dos semanas después: ninguno.

Y entonces, en julio, Victoria empezó a sentirse mal.

—Otra vez —le dijo a Manuel una mañana, con una mezcla de alegría y cansancio.

—¿Estás segura?

—Completamente.

Manuel la abrazó.

—El octavo.

—El octavo —sonrió Victoria—. Julia, si es niña.

—¿Y si es niño?

—Es niña. Lo sé.

Y tuvo razón. Julia nació en la casa de la plaza de Arzúa. Fue un parto rápido, sin complicaciones. La comadrona, doña Remedios —la misma que había atendido a Victoria en los partos anteriores en Cumeiro y que ahora vivía en Arzúa—, la trajo al mundo en menos de cuatro horas.

—Una niña sana y hermosa —anunció Remedios—. Y la madre está perfecta.

Manuel entró a la habitación. Victoria estaba pálida pero sonriente, con la niña en brazos.

—Mira —le dijo—. Julia. Nuestra Julia.

La niña tenía los ojos cerrados, la carita arrugada, los puñitos apretados. Manuel la cogió con cuidado, con ese asombro que nunca desaparecía, por muchos hijos que tuviera.

—Bienvenida a este mundo, pequeña Julia.

Los siete hermanos entraron en tropel a conocer a la nueva hermana. José la miró con una seriedad extraña.

—Es muy pequeña —dijo.

—Todos fuimos así de pequeños —respondió Victoria—. Incluso tú.

—¿Yo también?

—Tú también.

Rosina extendió un dedo. La niña lo agarró con su manita.

—Voy a cuidarla —dijo solemnemente—. Para que nunca le pase nada.

Manuel y Victoria se miraron, emocionados.

—Lo sé —dijo Victoria—. Sé que lo harás.

Diciembre trajo el frío y la nieve. Arzúa se cubrió de blanco. Los peregrinos escasearon, solo los más valientes o los más desesperados se atrevían a caminar con ese tiempo.

Manuel pasaba las noches en su consultorio, escribiendo en su diario médico, leyendo las revistas médicas que le llegaban de Santiago, estudiando. Porque la medicina avanzaba. Pasteur en Francia, Koch en Alemania, Lister en Inglaterra. Cada mes traía nuevos descubrimientos.

Y Manuel quería aprenderlos todos.

Una noche de Navidad, con toda la familia reunida alrededor de la mesa —José, Rosina, Alfredo, Pedro, Manuel, Benigno, Jesús y la pequeña Julia en brazos de Victoria—, Manuel levantó su copa de vino.

—Por este año —dijo—. El primer año en Arzúa. Por esta casa, por este pueblo, por esta familia.

—Por la familia —repitieron todos.

Brindaron. Los niños con agua, los adultos con vino.

Afuera nevaba. Dentro, la casa estaba caliente, llena de luz, llena de vida.

Manuel miró a Victoria, que sostenía a Julia mientras Rosina cantaba un villancico. Miró a sus hijos, todos sanos, todos fuertes. Miró por la ventana hacia la plaza, donde la iglesia de Santiago se recortaba contra el cielo nocturno.

Habían llegado a casa.

Y aunque no lo sabían todavía, en esa casa vivirían algunos de los años más felices de sus vidas.

Ahora, en esta noche de diciembre de 1886, la familia García Ramos celebraba. Celebraba la vida, la salud, el amor.

Y en el consultorio de la planta baja, una vela ardía en la ventana.

Una luz en la oscuridad.

Una promesa de cuidado.

Una vocación hecha vida.

CAPÍTULO 6 - EL ARTE DE CURAR (1887-1888)

El invierno de fue especialmente duro en Arzúa. Enero trajo nevadas que dejaron el pueblo aislado durante casi una semana. Los caminos se volvieron intransitables, los peregrinos escasearon, y Manuel apenas podía salir a visitar a los enfermos en las aldeas cercanas.

José iba a cumplir doce años y Manuel había tomado una decisión importante: en septiembre el niño se trasladaría a Santiago para comenzar el bachillerato en el Instituto. Viviría con la abuela Juana en la casa de la calle San Pedro, la misma casa donde había nacido.

—Pero voy a volver los fines de semana, ¿verdad padre? —preguntaba José constantemente.

—Todos los fines de semana que puedas —le prometía Manuel—. Y en vacaciones estarás aquí con nosotros.

Victoria lo miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo mayor, el primogénito, se iba. Era lo correcto, lo necesario, pero dolía.

—Es solo el primero —le decía Manuel, abrazándola—. Después vendrán Alfredo, Pedro, Manuel... Todos irán a estudiar. Es lo que queremos para ellos.

—Lo sé —susurraba Victoria—. Pero no por eso duele menos.

La primavera de 1887 trajo consigo una epidemia de fiebre tifoidea que se extendió por Arzúa y las aldeas cercanas como el agua sucia que la causaba. Manuel trabajaba dieciocho horas al día, visitando casa tras casa, tratando a docenas de enfermos con fiebre altísima, dolores abdominales y ese postración profunda que dejaba a los pacientes sin fuerzas ni para incorporarse.

La fiebre tifoidea era traicionera. Empezaba despacio, con un malestar que parecía un resfriado común, y luego escalaba durante días hasta temperaturas que podían matar. Lo peor era que atacaba a todos: niños, adultos, ancianos. No distinguía.

—Agua hervida —repetía Manuel en cada casa, con una insistencia que algunos tomaban por manía—. Solo agua hervida. No del pozo, no del río. Hervida. Y las letrinas alejadas del pozo, por el amor de Dios.

La gente lo miraba con escepticismo. El agua era el agua. Siempre había sido así.

—Doctor, siempre hemos bebido de este pozo —le decían.

—Y por eso están enfermos —respondía él.

No todos lo escuchaban. Pero los que lo escucharon sanaron antes.

Manuel aplicaba lo que sabía: bajar la fiebre con paños fríos y empapados en vinagre, mantener a los enfermos hidratados cucharada a cucharada cuando no podían tragar, vigilar que no aparecieran las complicaciones más temidas, la perforación intestinal o la hemorragia, que en 1887 eran sentencia de muerte.

La mayoría se recuperaron. Pero cuatro no lo hicieron. Un anciano de setenta años de la aldea de Lema. Una mujer joven de Brandeso que dejó tres hijos pequeños. Y dos niños: uno de cuatro años y una niña de seis que se llamaba Carmen, igual que la tuberculosa a la que Manuel había acompañado hasta el final el año anterior.

Manuel asistió a cada uno de los cuatro entierros. Se quedaba de pie bajo la lluvia de mayo, viendo cómo bajaban los ataúdes a la tierra húmeda, con ese peso en el pecho que nunca se hacía más ligero por mucho que se repitiera.

—No pudiste hacer nada más —le decía Victoria cada noche.

—Debería haber podido —respondía él.

Pero en el fondo sabía que ella tenía razón. La medicina de 1887 tenía límites que ninguna voluntad podía traspasar. No había antibióticos, no había sueros específicos, no había más que las manos del médico, su conocimiento, su presencia constante.

Una tarde de mayo, cuando los últimos casos ya remitían y el pueblo empezaba a respirar de nuevo, Manuel recibió la visita de don Ramiro, uno de los hombres más ricos de Arzúa. Tenía tierras, molinos y una casa grande en la plaza. Entró al consultorio con el sombrero en la mano, algo que Manuel nunca le había visto hacer.

—Doctor García —dijo—. Vengo a agradecerle.

—¿Agradecerme qué?

—Mi nieto. El pequeño Ramiro. La fiebre tifoidea. Estuvo dos semanas entre la vida y la muerte. Usted venía cada día, a veces dos veces. Le ponía paños fríos, le hacía beber agua hervida, le daba el tratamiento con sulfato de quinina. Mi hijo decía que era demasiado pequeño para aguantarlo. Usted insistió.

Manuel movió la cabeza.

—Su nieto se salvó porque era fuerte y tuvo suerte. Yo solo hice lo que pude.

—Pero lo hizo bien. El médico anterior hubiera esperado a que la fiebre bajara sola. Usted no esperó. —Sacó un saco de monedas y lo puso sobre la mesa—. Quiero pagarle.

Manuel lo miró sin tocarlo.

—Don Ramiro, ya me pagó por mis visitas.

—Eso fue el pago normal. Esto es gratitud. Mi nieto es lo que más quiero en este mundo. Si hubiera muerto... —se le quebró la voz—. Por favor, acéptelo.

Manuel dudó. Pensó en José, que pronto iría a Santiago. En Alfredo, que lo seguiría en dos años. En los otros cinco hijos que crecían y necesitaban ropa, comida, educación.

—Está bien —dijo finalmente—. Gracias, don Ramiro.

Cuando el hombre se fue, Victoria entró desde la cocina.

—Lo escuché todo. Hiciste bien en aceptarlo.

—¿Tú crees?

—Necesitamos ese dinero. Y te lo ganaste con creces.

Esa noche, Manuel contó las monedas sobre la mesa del consultorio. Había suficiente para pagar un año entero de José en Santiago, con los libros incluidos.

Se quedó mirándolas un rato largo. Cuatro muertos que no había podido salvar. Un niño que sí. Y ese niño crecería, se haría hombre, tendría sus propios hijos algún día. Y todo porque un médico rural había sabido lo suficiente, había insistido lo suficiente, había estado ahí cuando hacía falta.

Valía la pena.

Tenía que valer la pena.

En septiembre de 1887, José partió hacia Santiago.

Victoria le había preparado un baúl con ropa, mantas, libros, y una imagen de la Virgen que había pertenecido a su abuela. Manuel le dio un estuche de cuero con plumas, tinta y papel.

—Escríbenos todas las semanas —le dijo Victoria, secándose las lágrimas—. Cuéntanos todo lo que aprendes.

—Sí, mamá.

—Y come bien. Tu abuela Juana te va a cuidar, pero tú también tienes que cuidarte.

—Sí, mamá.

—Y estudia mucho, pero no demasiado. También tienes que descansar.

—Victoria —intervino Manuel suavemente—. Lo vas a agobiar.

Pero Victoria no podía evitarlo. Era su primer hijo, su niño, y se iba.

José se subió al carro de línea que hacía el recorrido entre Arzúa y Santiago. Se sentó junto a la ventana y saludó con la mano. Victoria le devolvió el saludo, llorando abiertamente.

El carro partió levantando polvo.

—Ya está —dijo Manuel, rodeando a Victoria con el brazo—. Ya se fue.

—Es tan pequeño todavía...

—Tiene doce años. Y es inteligente. Y responsable. Va a estar bien.

Y estuvo bien. Las cartas de José llegaban puntualmente cada semana. Contaba sobre el instituto, sobre sus profesores, sobre las asignaturas: latín, matemáticas, física, historia natural. Todo le fascinaba.

"Queridos padres: Hoy en la clase de ciencias naturales el profesor nos enseñó un microscopio. ¡Se pueden ver cosas tan pequeñas que no existen para el ojo! Pensé en ti, padre, cuando hablas de las cosas que enferman que no se pueden ver. ¿Serán esas?"

Manuel leyó la carta con una sonrisa. Su hijo estaba descubriendo el mundo. Y algún día, si Dios quería, sería médico. Un médico mejor que él, con más conocimientos, más medios, más posibilidades.

El verano de 1888 trajo una sequía terrible. Los campos se secaron, los pozos bajaron de nivel, el río que pasaba cerca de Arzúa se convirtió en un hilo de agua.

Y con la sequía llegaron los problemas de siempre: disentería, fiebres tifoideas, toda clase de enfermedades transmitidas por el agua sucia.

Manuel recorría las casas predicando su evangelio: hervir el agua, lavar las manos, mantener los alimentos alejados de las moscas. Pero era difícil hacer que la gente cambiara hábitos de siglos.

—El agua hervida sabe mal —se quejaban.

—Pues que sepa mal —respondía Manuel—. Pero no los va a matar.

En agosto regresó José de Santiago para las vacaciones de verano. Venía más alto, más delgado, con un aire de seriedad que no tenía antes.

—¡Hijo! —Victoria lo abrazó como si hubiera estado ausente años en lugar de meses—. ¡Cómo te he echado de menos!

—Yo también, mamá.

Los hermanos pequeños se arremolinaron alrededor de José, todos hablando a la vez, preguntándole sobre Santiago, sobre el instituto, sobre la ciudad.

—¿Es verdad que hay edificios de cuatro pisos?

—¿Viste la catedral por dentro?

—¿Te dejaron tocar el Pórtico de la Gloria?

José se reía, contestando a todas las preguntas.

Esa noche, después de cenar, Manuel y José se quedaron solos en el consultorio. José miraba los instrumentos médicos con curiosidad: el estetoscopio, las vendas, los frascos de medicinas.

—¿Puedo preguntarte algo, padre?

—Claro.

—¿Cómo sabes qué enfermedad tiene cada persona?

Manuel sonrió.

—Observando. Escuchando. Tocando. Preguntando. La medicina no es solo saber de qué enfermedad se trata. Es saber de qué persona se trata.

—No entiendo.

—Dos personas pueden tener la misma enfermedad, pero no las puedes tratar igual. Una es joven y fuerte, puede tomar medicinas más fuertes. Otra es vieja y débil, necesitas ser más cuidadoso. Una vive en una casa limpia y seca, se va a recuperar mejor. Otra vive en una choza húmeda, va a tardar más. ¿Lo entiendes?

José asintió lentamente.

—Creo que sí.

—Y hay otra cosa —continuó Manuel—. A veces no puedes curar. A veces solo puedes acompañar. Y eso también es medicina.

—¿Acompañar?

—Estar con el enfermo. Darle la mano. Decirle palabras de consuelo. Ayudar a la familia a prepararse para lo peor. Eso también es parte de nuestro trabajo.

José se quedó callado un momento.

—¿Es difícil?

—Sí. Es lo más difícil de todo.

—Pero tú lo haces.

—Porque tengo que hacerlo. Porque es mi deber. Y algún día, si decides ser médico, será también tu deber.

José miró a su padre a los ojos.

—Quiero ser médico, padre. Como tú. Como el tío Alfredo.

Manuel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.

—Entonces serás un gran médico, hijo. Lo sé.

Se abrazaron en el silencio del consultorio, rodeados de instrumentos y medicinas, mientras afuera, en las calles de Arzúa, los peregrinos seguían caminando hacia Santiago bajo las estrellas de agosto.

Una nueva generación de médicos estaba naciendo.

Y Manuel García Segond, médico rural de Arzúa, sabía que su mayor legado no serían las vidas que había salvado. Sería el hijo al que estaba enseñado a salvar vidas.

CAPÍTULO 7 - LOS NUEVE TESOROS (1889)

Victoria despertó una mañana de febrero de 1889 con la certeza de que estaba embarazada otra vez. Ni siquiera necesitaba confirmarlo. Después de ocho hijos, conocía las señales de su propio cuerpo mejor que cualquier médico.

—Otra vez —le dijo a Manuel mientras desayunaban.

Manuel levantó la vista del café.

—¿Estás segura?

—Completamente.

Manuel la miró en silencio. Victoria tenía cuarenta años. Había dado a luz ocho veces. Cada embarazo era un riesgo mayor que el anterior.

—¿Cómo te sientes?

—Cansada —admitió Victoria—. Pero bien. Este será el último, Manuel. Lo sé.

—¿El último?

—El noveno. Los nueve tesoros. Es un número perfecto.

Manuel extendió la mano sobre la mesa y Victoria la tomó. Tenían cuarenta años los dos. Habían construido una vida juntos en Arzúa. Tenían una casa, una consulta próspera, ocho hijos sanos. Y pronto serían nueve.

—Si es niño, Modesto —dijo Victoria—. Como tu hermano.

—¿Y si es niña?