DE CORLEONE A JEREZ (II) - LOS MORERA

La tragedia de los Morera, de Copons a Arévalo. Una historia de resistencia y de dignidad. (40 páginas)

CAPÍTULO 6: LOS MERCADERES DE COPONS

PARTE I - LOS ORÍGENES

Cataluña, finales del siglo XVII

Mientras los Perrino echaban raíces en las tierras llanas de Castilla, en las colinas de Cataluña otra familia escribía su propia historia. Una historia de comercio y ambición, pero también de rivalidades, traiciones, amores prohibidos y decisiones imposibles que eventualmente los llevaría a cruzar media España hasta encontrarse con los descendientes de aquel italiano que había huido de Sicilia.

Josep Morera era un labrador de Jorba, un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona, que a finales del siglo XVII tomó una decisión que cambiaría el destino de su familia. Decidió mudarse a Copons, apenas seis kilómetros al este, buscando mejores oportunidades.

Era una distancia ridícula comparada con el viaje de Francesco Perrino desde Sicilia. Pero a veces los cambios más importantes no requieren grandes distancias, sino solo el coraje de dar el primer paso.

Copons: cuna de comerciantes

Copons era un pueblo de apenas cuatrocientas cincuenta almas en las postrimerías del siglo XVII. Anidado en las colinas de la Segarra, vivía principalmente de la agricultura y la ganadería. Las tierras no eran particularmente fértiles y el clima podía ser implacable.

Pero Copons tenía algo único: una tradición naciente de comercio ambulante que se convertiría en leyenda.

Los hombres de Copons habían descubierto, por necesidad más que por genio, que podían sobrevivir mejor si compraban productos catalanes baratos y los vendían en Castilla, donde no había industria textil desarrollada. Era simple: comprar donde era barato, vender donde era caro.

Pero hacerlo no era nada simple.

Requería cargar una carreta con mercancías —indianas (telas de algodón estampadas), pañuelos, cintas, botones, agujas— y partir hacia el oeste, hacia las tierras desconocidas de Castilla. El viaje podía durar semanas o meses. Dormías donde podías: en ventas miserables, en establos cuando había suerte, bajo las estrellas cuando no la había.

Y los caminos... los caminos eran peligrosos de maneras que la gente moderna no puede imaginar.

Las reglas del clan

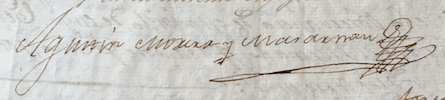

Los Morera, los Jover, los Masarnau, los Pujol, los Vidal, los Brunet. Seis familias de Copons que dominaron el comercio entre Cataluña y Castilla durante más de un siglo. Y lo hicieron estableciendo un sistema que era parte gremio comercial, parte sociedad secreta, parte clan familiar.

Las reglas eran estrictas:

Primera regla: Ética absoluta. Un comerciante de Copons debía cumplir su palabra siempre.

Segunda regla: Disciplina férrea. Nada de borracheras o peleas.

Tercera regla: Endogamia comercial. Solo trabajaban con familia. Solo se casaban entre ellos.

Cuarta regla: Austeridad visible. En Castilla vivían con frugalidad. En Copons construían casas de piedra, las mejores.

Quinta regla: Expulsión inmediata. Cualquiera que rompiera las reglas era expulsado sin apelación.

Era un sistema duro pero efectivo. Y funcionó durante más de cien años.

Pero como todos los sistemas rígidos, eventualmente lo quebrarían personas que no encajaban en el molde.

Ramón Morera Ramón: El fundador (c. 1682-1764)

El bisnieto de Josep Morera fue Ramón Morera Ramón, nacido alrededor de 1682. Fue él quien realmente estableció a la familia Morera como una fuerza comercial importante.

Ramón era un hombre de complexión robusta, con manos grandes acostumbradas al trabajo duro y ojos que siempre estaban calculando. No era particularmente culto pero tenía instinto comercial natural.

Desde joven aprendió el oficio viajando con su padre. Observaba todo: cómo hablar con clientes, cómo ajustar el tono según vendías a un campesino o a un comerciante acomodado, cómo saber cuándo insistir en un precio y cuándo ceder.

—El comercio —le decía su padre— no es solo sobre vender cosas. Es sobre vender confianza. Un cliente puede comprar una tela de cualquiera. Pero te compra a ti porque confía en que no lo engañarás. Esa confianza vale más que todo el oro de Castilla.

Ramón absorbió esas lecciones y las vivió fielmente. En 1717 se casó con Margarita Tomás Jover, uniendo dos de las familias comerciales más importantes de Copons. Tuvieron seis hijos: Ramón, Elisabet, María, Joan, Agustí y Pere (que murió a los pocos meses).

Ramón expandió el negocio sistemáticamente. Estableció rutas fijas, contactos regulares en cada pueblo importante. Diversificó productos. Y lo más importante: mantuvo la reputación familiar intacta.

Murió en 1764 a los ochenta y dos años, en su casa de piedra con su nombre grabado sobre la puerta: "Ramón Morera 1751". El Ayuntamiento de Copons dedicó una calle con su nombre.

Los hermanos rivales: Ramón y Agustí Morera Tomás

Los dos hijos mayores de Ramón —Ramón hijo y Agustí— heredaron el negocio familiar. Pero desde el principio hubo tensión.

Ramón, el primogénito nacido en 1733, era el heredero por derecho. Carismático, buen negociador, excelente con clientes. Era la cara pública de "Ramón Morera y Hermano", como se llamaba la compañía.

Agustí, nacido en 1735, era solo dos años menor pero siempre sería "el hermano menor". Y eso lo corroía por dentro.

Porque Agustí sabía —y en su corazón Ramón también lo sabía— que él era mejor en el negocio. Tenía una mente para los números que rayaba en lo sobrenatural. Veía patrones que otros no notaban. Entendía el mercado con una profundidad que Ramón nunca alcanzaría.

Pero las reglas del clan eran claras: el primogénito heredaba el nombre, el control, la autoridad. El segundo hijo era socio, sí, pero siempre subordinado.

—No es justo —le dijo Agustí a su esposa María Masarnau una noche, años después de casarse en 1761—Yo hago el doble de trabajo que Ramón. Yo soy quien realmente entiende el negocio. Pero él es quien toma las decisiones finales simplemente porque nació dos años antes.

—La vida rara vez es justa —respondió María con su pragmatismo característico—. La pregunta no es si es justo, sino qué vas a hacer al respecto.

—¿Qué puedo hacer? Las reglas del clan...

—Las reglas del clan —interrumpió María— dicen que el primogénito hereda el negocio familiar. Pero no dicen que no puedas crear tu propio negocio. Tu propia compañía.

Agustí la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza.

—¿Separarme de Ramón? ¿Romper la sociedad? Eso causaría un escándalo en Copons. La gente diría que traicioné a mi hermano.

—O dirían que tuviste el coraje de forjar tu propio camino —respondió María—. Pero sí, causaría escándalo. La pregunta es: ¿te importa más la opinión de Copons o tu propio futuro?

Era una pregunta que Agustí no podía responder fácilmente. Así que continuó en sociedad con su hermano, pero la semilla del resentimiento estaba plantada y crecía cada año.

La noche de los bandidos (1789)

Todo cambió una noche de octubre de 1789.

Agustí viajaba de regreso a Copons desde Arévalo con una carreta llena de trigo y lana castellana. Eran productos valiosos, el resultado de tres meses de comercio exitoso. También llevaba una bolsa con más de mil reales en monedas de oro y plata, ganancias que pensaba invertir en la próxima expedición.

Viajaba con dos ayudantes jóvenes —sobrinos de otro comerciante de Copons— y cuatro mulos cargados. Era cerca de medianoche cuando decidieron detenerse en un pequeño bosque cerca de Guadalajara para descansar unas horas antes de continuar.

Fue un error fatal.

Los bandidos atacaron silenciosamente, surgiendo de la oscuridad como espectros. Eran siete u ocho hombres, rostros cubiertos con paños, cuchillos y garrotes en manos.

—¡La bolsa! —gritó el líder—. ¡Danos la maldita bolsa de dinero o morirás aquí mismo!

Agustí, con cincuenta y cuatro años pero todavía fuerte, intentó resistir. Uno de los jóvenes ayudantes, Pau, de apenas diecisiete años, agarró un palo y corrió hacia los bandidos.

Lo que pasó después fue tan rápido que Agustí apenas lo procesó hasta después. Uno de los bandidos sacó una daga y la hundió en el estómago de Pau. El muchacho cayó con un grito ahogado, sangre brotando entre sus dedos mientras intentaba contener sus propias entrañas.

—¡Pau! —gritó el otro ayudante, corriendo hacia su primo.

—¡Quieto! —rugió el líder de los bandidos—. El siguiente que se mueva muere igual.

Agustí levantó las manos lentamente.

—Está bien. Está bien. Tomad lo que queráis. Solo... dejadnos ayudar al chico. Por favor.

El líder de los bandidos se rió, un sonido horrible sin humor.

—Ese chico ya está muerto. Solo que no lo sabe todavía. —Se acercó a Agustí—. La bolsa. Ahora.

Con manos temblorosas, Agustí les entregó la bolsa con el dinero. Los bandidos también tomaron los mulos más valiosos, dejándoles solo uno. Luego desaparecieron en la oscuridad tan rápidamente como habían llegado.

Pau murió veinte minutos después, en los brazos de su primo, tosiendo sangre y llamando a su madre. Tenía diecisiete años. Había salido de Copons por primera vez en su vida hacía tres meses, emocionado por la aventura del comercio. Ahora volvería en un ataúd.

Agustí y el otro ayudante enterraron temporalmente a Pau en el bosque —no tenían forma de transportar el cuerpo— marcando el lugar para volver después. Luego continuaron hacia Copons en el único mulo que les quedaba, derrotados, traumatizados, con las manos todavía manchadas de sangre.

Cuando llegaron a Copons tres días después, Agustí fue directamente a la casa de los padres de Pau. Lo que tuvo que decirles fue lo más difícil que había hecho en su vida.

La madre de Pau, al escuchar que su hijo estaba muerto, dejó escapar un grito que Agustí escucharía en pesadillas por el resto de su vida. El padre simplemente se sentó, con la cara gris como ceniza, incapaz de hablar.

—Lo siento —dijo Agustí con voz quebrada—. Lo siento muchísimo. Debí protegerlo mejor. Debí...

—¿Debiste qué? —interrumpió el padre de Pau con voz monótona—. ¿Pelear contra ocho bandidos armados? Habrías muerto tú también. Y entonces tendríamos tres familias llorando en lugar de una.

Pero Agustí no encontraba consuelo en esa lógica. Un muchacho de diecisiete años había muerto bajo su responsabilidad. Había viajado con Agustí confiando que el comerciante experimentado lo mantendría a salvo. Y había terminado muriendo en un bosque lejano, lejos de casa, lejos de su familia.

Esa noche, Agustí le dijo a María Teresa:

—No puedo seguir así. No puedo seguir arriesgando vidas —la mía, la de otros— viajando constantemente por esos caminos malditos. Tiene que haber otra forma.

—¿Qué otra forma? —preguntó María Teresa.

—Una tienda fija. En Arévalo. No más viajes. Que los clientes vengan a nosotros en lugar de nosotros ir a ellos.

Era la idea que había estado germinando en su mente durante años, pero la muerte de Pau la convirtió en urgencia. No más carretas. No más bandidos. No más muchachos muriendo en bosques oscuros.

La ruptura con Ramón (1791)

Cuando Agustí anunció su plan de establecer una tienda permanente en Arévalo, su hermano Ramón reaccionó exactamente como esperaba: con furia.

—¿Estás loco? —dijo Ramón—. ¿Abandonar el comercio ambulante? ¡Es lo que hemos hecho durante generaciones! ¡Es lo que somos!

—Es peligroso —respondió Agustí—. Pau murió, Ramón. Murió por mil reales que ni siquiera eran suyos.

—Pau murió por mala suerte —dijo Ramón con dureza—. Los caminos siempre han sido peligrosos. Pero las recompensas valen el riesgo.

—¿Para quién? —La voz de Agustí subió de tono—. ¿Para ti que te quedas en Copons mientras yo soy quien viaja? ¿Quien arriesga el cuello en esos caminos?

—Yo también viajo...

—¡Una vez al año! —explotó Agustí—. ¡Una maldita vez al año, cuando el clima es bueno y los caminos son seguros! Mientras yo paso diez meses de cada doce lejos de mi familia, durmiendo en ventas inmundas, arriesgándome a bandidos, enfermedades, accidentes. ¿Y todo para qué? ¿Para que tú, como primogénito, te lleves la mayor parte de las ganancias?

El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de resentimientos no expresados.

—Así son las reglas del clan —dijo finalmente Ramón con voz peligrosamente baja—. El primogénito hereda el negocio y el nombre. Siempre ha sido así.

—Entonces quizás es tiempo de cambiar las reglas —respondió Agustí—. O al menos, tiempo de que yo establezca mis propias reglas. Voy a abrir mi tienda en Arévalo. Con o sin tu bendición.

—Si haces eso —advirtió Ramón—, rompes la sociedad. Rompes el nombre de "Ramón Morera y Hermano". ¿Estás dispuesto a cargar con esa responsabilidad?

Agustí pensó en Pau muriendo en sus brazos. Pensó en su esposa María Teresa, a quien apenas veía durante el año. Pensó en sus hijos creciendo sin padre. Pensó en todos los peligros que había enfrentado durante décadas de viajes.

—Sí —dijo—. Estoy dispuesto.

La ruptura no fue limpia ni amistosa. Ramón se sintió traicionado. Otros miembros del clan tomaron partido. Algunos apoyaban a Agustí, diciendo que tenía derecho a buscar su propio camino. Otros lo acusaban de deslealtad, de abandonar las tradiciones familiares.

Su madre, María Masarnau, estaba particularmente disgustada. Había trabajado toda su vida para mantener unida a la familia, para preservar el negocio que su marido había construido. Ver a sus dos hijos pelearse le rompía el corazón.

Pero Agustí no retrocedió. En 1791 formalmente disolvió la sociedad con su hermano y estableció su propia compañía: "Agustín Morera e Hijos".

Arrendó un local en la Plaza del Arrabal de Arévalo. Invirtió todo lo que tenía —y mucho de lo que no tenía, tomando préstamos— en montar una tienda permanente. En la planta baja puso la tienda. En la superior, apartamentos para la familia.

Era una apuesta enorme. Si fracasaba, lo perdería todo.

Agustín Morera Masarnau: El hijo ambicioso (1771-1818)

Agustín Morera Masarnau —el hijo, no el padre— nació el 3 de mayo de 1771 en la casa de piedra que su abuelo había construido en Copons. Era el tercer hijo de Agustí pero desde joven mostró el mayor talento para el negocio.

Era terco hasta la obstinación, trabajador incansable, leal hasta la muerte, pero también materialista y a veces demasiado enfocado en las posesiones materiales.

Creció viendo la rivalidad entre su padre y su tío Ramón. Vio cómo esa rivalidad casi destruyó a la familia. Y aprendió una lección importante: que a veces la ambición tiene un precio demasiado alto.

Pero también heredó esa misma ambición.

Desde niño acompañaba a su padre en los viajes a Arévalo. Le fascinaba la tienda, la forma en que los clientes entraban, examinaban productos, negociaban precios, finalmente compraban.

—¿Por qué esa señora compró la tela más cara? —le preguntó a su padre después de una venta particularmente lucrativa.

—Porque le vendí la idea de la tela, no la tela misma —respondió su padre—. Le hablé de cómo se vería con ese vestido en la próxima fiesta importante. Le ayudé a imaginarse a sí misma siendo envidiada por sus amigas. La tela es solo algodón y tinte. Pero el sueño de ser admirada... eso vale mucho más.

A los veinte años ya manejaba la tienda casi por su cuenta. Y fue entonces cuando conoció a María Teresa Sans Carbonell.

María Teresa Sans: El amor imposible (1773-1815)

María Teresa Sans Carbonell nació en 1773 en Copons, hija de un comerciante con negocios en Zaragoza y Andújar. Era hermosa de una manera que captaba la atención: ojos oscuros inteligentes, una sonrisa que podía ser cálida o mordaz dependiendo de su humor, y una manera de moverse que sugería confianza sin arrogancia.

Pero lo más notable de María Teresa no era su belleza sino su mente. Era brillante, astuta, con opiniones fuertes sobre todo. En una época donde se esperaba que las mujeres fueran decorativas y silenciosas, María Teresa no era ninguna de las dos cosas.

La primera vez que Agustín la vio fue en una fiesta en Copons. Ella tenía diecinueve años, él veinte. María Teresa estaba discutiendo con tres hombres mayores sobre política comercial, y estaba ganando el debate.

—Los aranceles de Godoy son una estupidez —decía con pasión—. Protegen a productores ineficientes y castigan a los consumidores. Si España quiere competir con Inglaterra y Francia, necesita libre comercio, no proteccionismo.

Los hombres la miraban con una mezcla de asombro e irritación. Las mujeres no debían hablar así, y ciertamente no debían saber tanto sobre economía política.

Agustín, fascinado, se acercó.

—Estoy de acuerdo —dijo—. Pero el problema no es solo los aranceles. Es todo el sistema. España está atrapada en el pasado mientras el resto de Europa avanza hacia el futuro.

María Teresa lo miró, evaluándolo.

—Agustín Morera —dijo—. Te he visto en la tienda de tu padre en Arévalo. Eres el que siempre está haciendo cálculos en tu pequeño cuaderno.

—Sí —admitió Agustín con una sonrisa—. Los números son más confiables que las personas.

—Qué triste filosofía de vida —respondió María Teresa, pero sonrió.

Fue el comienzo de un cortejo complicado.

Agustín estaba fascinado por María Teresa de maneras que iban más allá de la atracción física. Era su igual intelectual, quizás su superior. Podía discutir con él sobre comercio, política, filosofía. No fingía ser menos inteligente para hacerlo sentir más masculino.

Pero eso mismo causaba problemas.

—Esa muchacha tiene demasiadas opiniones —le advirtió su madre cuando supo que Agustín estaba cortejando a María Teresa—. Una esposa debe ser obediente, no argumentativa.

—Yo no quiero una esposa obediente —respondió Agustín—. Quiero una compañera. Una socia.

—Eso es hablar de locura —dijo su madre con desaprobación—. El matrimonio tiene roles claros. El hombre decide, la mujer obedece.

Pero Agustín no quería ese tipo de matrimonio. Quería lo que veía en María Teresa: una mente brillante que podría ayudarlo a construir el negocio, que podría desafiarlo a ser mejor.

María Teresa, por su parte, también tenía reservas sobre Agustín.

—Es demasiado ambicioso —le dijo a su mejor amiga—. Siempre está pensando en el próximo negocio, la próxima oportunidad. Nunca está satisfecho con lo que tiene.

—¿Y eso es malo? —preguntó su amiga.

—No es malo —respondió María Teresa pensativamente—. Pero tampoco es simple. Casarte con un hombre así significa que nunca tendrás paz. Siempre estará buscando más.

—¿Y tú? ¿Tú estás satisfecha con lo simple?

María Teresa reflexionó honestamente sobre la pregunta. No, no lo estaba. Ella también quería más de la vida que simplemente ser esposa y madre. Quería participar en el mundo, en el comercio, en las decisiones importantes.

Y Agustín, al menos, parecía dispuesto a darle eso.

Se casaron el 15 de agosto de 1797. Agustín tenía veintiséis años, María Teresa veinticuatro. La ceremonia fue en Copons, siguiendo las tradiciones del clan.

Los primeros años de matrimonio fueron... complicados.

Agustín había asumido que María Teresa participaría en el negocio, pero en un rol subordinado. Ella, por supuesto, tenía otras ideas.

—No vendas esas telas a ese precio —le dijo una vez, contradiciéndolo delante de un cliente.

—¿Disculpa? —Agustín estaba atónito y molesto.

—He revisado las cuentas. Nos están costando más de lo que pensabas. A ese precio estaremos perdiendo dinero.

—Yo sé lo que estoy haciendo —dijo Agustín con tensión.

—Claramente no —respondió María Teresa sin inmutarse.

Resultó que ella tenía razón. Agustín había calculado mal el costo de transporte. Si hubiera vendido a ese precio, habrían perdido dinero en cada venta.

Después del cliente se fue, tuvieron su primera pelea importante como matrimonio.

—¡No puedes contradecirme delante de los clientes! —gritó Agustín—. Me haces parecer incompetente.

—¡Porque estabas siendo incompetente! —gritó María Teresa de vuelta—. ¿Preferías que te dejara cometer un error costoso solo para proteger tu ego?

—Soy el hombre. Soy quien maneja el negocio.

—Entonces manéjalo bien —dijo María Teresa fríamente—. Porque si vas a tomar decisiones estúpidas, yo voy a señalarlo. Me casé contigo pensando que valorabas mi inteligencia. Si me equivoqué, dímelo ahora y podemos arreglar este matrimonio de acuerdo a eso.

Era un ultimátum. Y Agustín tuvo que decidir qué tipo de matrimonio quería, qué tipo de hombre quería ser.

Eligió tragar su orgullo.

—Tienes razón —admitió con dificultad—. Sobre el precio. Y sobre... sobre todo lo demás. Es solo que es difícil. Me criaron creyendo que el hombre debe ser el líder en todo.

—Puedes ser el líder —dijo María Teresa, su tono suavizándose—. Pero incluso los mejores líderes escuchan a sus consejeros. Y yo pretendo ser tu mejor consejera, aunque eso signifique decirte verdades incómodas.

Desde ese momento establecieron un nuevo patrón: él proponía, ella cuestionaba, juntos decidían. No era el modelo tradicional de matrimonio, pero funcionaba para ellos. Funcionaba brillantemente, de hecho.

Los hijos

Tuvieron cinco hijos: Agustí (nacido en 1798), Josep (1800), María (1803), Josefa (1805) y Teresa (1808).

Teresa, la más pequeña, nació el 13 de octubre de 1808 en Copons durante una visita familiar. Fue un parto difícil que casi mata a María Teresa. De hecho, el médico advirtió que no debería tener más hijos.

—Cinco es suficiente —dijo María Teresa débilmente después del parto, sosteniendo a la pequeña Teresa—Más que suficiente.

Agustín, aterrorizado por casi haber perdido a su esposa, estuvo completamente de acuerdo.

Pero el mundo estaba a punto de cambiar de maneras que ninguno de ellos podía prever. Porque Teresa había nacido justo cuando España estaba al borde del abismo.

Tres meses después de su nacimiento, el 2 de mayo de 1808, Madrid se levantaría contra los franceses. La Guerra de la Independencia estaba a punto de comenzar.

Y esa guerra destruiría todo lo que la familia Morera había construido durante generaciones.

PARTE II: LA GUERRA Y LA RUINA

El principio del fin (1808-1809)

Cuando las tropas francesas llegaron a España en 1808, los comerciantes catalanes como Agustín Morera se encontraron en una posición única y peligrosa.

Cataluña fue una de las primeras regiones ocupadas. Barcelona cayó rápidamente bajo control francés. Y los caminos entre Cataluña y Castilla —esas rutas que habían sido la arteria vital del comercio Morera durante generaciones— se convirtieron en campos de batalla.

Agustín estaba en Arévalo cuando llegaron las noticias del levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Su primera reacción no fue política sino práctica: tenía una carreta llena de mercancía catalana que necesitaba vender, y proveedores en Cataluña esperando pago. La guerra era un inconveniente que esperaba fuera temporal.

No entendía todavía que su mundo acababa de terminar.

Los primeros meses fueron de confusión. Los franceses controlaban las ciudades principales pero la resistencia española controlaba los caminos. Los bandidos —y ahora también guerrilleros que eran indistinguibles de bandidos— infestaban cada ruta.

Agustín intentó mantener el negocio funcionando. Contrató guardias armados para sus envíos. Pagó sobornos a ambos lados —franceses y españoles— para que dejaran pasar sus carretas. Ajustó sus rutas constantemente según dónde estuvieran los ejércitos.

Pero era como intentar navegar en una tormenta perfecta. Cada decisión era imposible, cada opción mala de diferentes maneras.

En octubre de 1808, cuando en Arévalo se instala un importante destacamento francés a las órdenes del gabacho Pedro Guerruty, siendo Procurador Valentín Perrino, tuvo que tomar una decisión moral que lo atormentaría por el resto de su vida.

Un oficial francés vino a su tienda con una "propuesta".

—Monsieur Morera —dijo el oficial en francés que Agustín entendía perfectamente—, necesitamos suministros. Uniformes, mantas, comida. Y entendemos que usted tiene... conexiones. En Cataluña y aquí en Castilla.

—Soy comerciante textil —respondió Agustín cuidadosamente—. No trato con suministros militares.

—Pero podría —sonrió el oficial—. Por un precio justo, por supuesto. Y con la garantía de que sus carretas tendrían paso libre por todos los territorios bajo control francés.

Era una oferta tentadora. El negocio estaba sufriendo terriblemente. Las ventas normales habían caído a casi nada. La gente no compraba pañuelos de seda cuando estaba preocupada por su próxima comida. Pero los militares... los militares siempre necesitaban suministros. Y pagaban bien.

Pero también era colaboración con el enemigo.

Agustín pidió tiempo para pensar. Esa noche habló con María Teresa.

—Si lo hago —dijo—, estoy ayudando a los franceses. Estoy traicionando a España.

—Si no lo haces —respondió María Teresa—, el negocio colapsa. Y no solo nuestro negocio. Piensa en todos los que dependen de nosotros. Los empleados. Los proveedores. Las familias.

—¿Entonces qué hago?

María Teresa reflexionó largo tiempo antes de responder.

—Yo creo —dijo finalmente— que tienes que decidir quién eres. ¿Eres Agustín Morera el español, o Agustín Morera el comerciante? Porque si eres español primero, rechazas la oferta sin importar el costo. Pero si eres comerciante primero... entonces haces lo que sea necesario para sobrevivir.

—¿Y tú? ¿Qué harías tú?

—Yo rechazaría la oferta —dijo María Teresa sin vacilar—. Porque no podría vivir conmigo misma sabiendo que ayudé a los que están destruyendo nuestro país. Pero yo no soy tú. Y no puedo tomar esta decisión por ti.

Agustín rechazó la oferta del oficial francés. Fue una de las pocas decisiones que tomó durante la guerra de la que nunca se arrepintió.

Pero el precio fue alto. Sin la protección francesa, sus carretas eran blanco fácil. En los siguientes meses perdió tres cargamentos completos —dos robados por bandidos, uno confiscado por guerrilleros españoles que no creyeron que no estaba trabajando para los franceses.

Las redes de información (1809-1811)

Lo que Agustín no le dijo al oficial francés —lo que no le dijo a nadie excepto María Teresa— era que ya estaba ayudando a la resistencia española. Solo que de maneras diferentes.

Los comerciantes catalanes tenían algo que los militares de ambos lados necesitaban desesperadamente: información.

Viajaban constantemente. Veían qué tropas estaban dónde. Escuchaban conversaciones en tabernas y mercados. Sabían qué pueblos tenían comida, cuáles estaban hambrientos, dónde se estaban concentrando fuerzas.

Era información valiosa. Y Agustín la compartía con la resistencia española.

No de manera obvia. No iba a reuniones secretas ni se unía a células guerrilleras. Era demasiado inteligente para eso. Pero en conversaciones casuales con ciertos clientes —clientes que sabía eran simpatizantes de la resistencia— dejaba caer información aparentemente inocente.

—He oído que los franceses están moviendo tropas desde Segovia hacia el norte. Parece que esperan problemas en Valladolid.

—Curioso cómo ese convoy francés siempre toma el camino por el este. Uno pensaría que el camino del oeste es más rápido, pero supongo que tienen sus razones.

—La guarnición en ese pueblo pequeño cerca de Ávila es solo de quince hombres. Parecen muy confiados. O muy tontos.

Era peligroso. Si los franceses descubrían lo que estaba haciendo, lo ejecutarían sin juicio. Pero Agustín sentía que era lo mínimo que podía hacer. No podía luchar —tenía una familia que mantener, un negocio que apenas sobrevivía— pero podía ayudar a los que sí luchaban.

María Teresa también participaba. Usaba su red de contactos entre las esposas de comerciantes y familias acomodadas para esparcir rumores útiles, para avisar cuando los franceses planeaban registros o arrestos.

Fue gracias a una advertencia de María Teresa que Valentín Perrino logró esconder sus anotaciones secretas antes de un registro francés en 1810. Los dos nunca hablaron directamente sobre esto —era demasiado peligroso— pero había un entendimiento tácito entre ellos.

El colapso del negocio (1810-1814)

A pesar de todos los esfuerzos de Agustín, el negocio se desmoronaba.

Las ventas eran casi inexistentes. La gente no tenía dinero. Los que tenían dinero lo escondían, no lo gastaban en lujos. Los proveedores catalanes exigían pago que Agustín no podía dar porque sus clientes no le pagaban a él.

Empezó a usar los ahorros. Luego vendió propiedades en Copons. Luego se endeudó —primero con amigos y familia, luego con prestamistas a tasas usurarias.

—Tenemos que cerrar la tienda —le dijo María Teresa en 1812—. Estamos perdiendo dinero cada mes. Los ahorros se han ido. Las deudas siguen creciendo. Si continuamos así, lo perderemos todo.

—Si cerramos la tienda, perdemos todo de todos modos —argumentó Agustín—. Al menos mientras esté abierta hay esperanza de recuperarnos cuando termine la guerra.

—¿Y si la guerra no termina? ¿Y si dura años más?

—Entonces nos hundiremos más profundo —admitió Agustín—. Pero no puedo rendirme. No puedo ser el Morera que destruyó lo que generaciones construyeron.

Era orgullo hablando. Orgullo y terquedad. Y María Teresa lo sabía. Pero también sabía que no podía convencerlo. Agustín se aferraría al negocio incluso mientras lo arrastraba al fondo.

Los años de 1812 a 1814 fueron una agonía lenta. Cada día era una batalla por sobrevivir un día más. Agustín envejeció años en meses. Su cabello, que había sido negro, se volvió gris. Las líneas en su rostro se profundizaron. Perdió peso porque a menudo saltaba comidas para que hubiera suficiente para sus hijos.

María Teresa también sufrió. El estrés constante, la preocupación interminable, la impotencia de ver a su familia deslizarse hacia la ruina mientras no podía hacer nada para detenerlo. Empezó a tener dolores de cabeza severos. Problemas para dormir. Perdió el apetito.

—Estás enferma —le dijo Agustín una noche, notando lo pálida que estaba.

—Estoy cansada —respondió María Teresa—. Cansada de esta guerra. Cansada de esta lucha. Cansada de ver todo por lo que trabajamos desvanecerse como humo.

—Cuando termine la guerra...

—¿Cuándo termine la guerra qué? —interrumpió María Teresa con inusual dureza—. ¿Todo volverá a ser como antes? Agustín, incluso cuando la guerra termine, estaremos arruinados. Las deudas no desaparecerán mágicamente. Los proveedores que nunca pagamos no nos perdonarán. Los clientes que perdimos habrán encontrado otros comerciantes. El mundo que conocíamos se ha ido. Y no volverá.

Era la verdad. Una verdad brutal que Agustín había estado evitando enfrentar. Pero escucharla dicha en voz alta, con tal desesperanza, lo quebró algo por dentro.

—Lo siento —susurró—. Siento haberte metido en esto.

—No te disculpes —dijo María Teresa, su voz suavizándose—. Sabía quién eras cuando me casé contigo. Sabía que eras demasiado terco para rendirte, incluso cuando rendirse era la opción inteligente. Y te amé por eso. Todavía te amo. Pero el amor no paga deudas, Agustín. El amor no alimenta a nuestros hijos. El amor no nos salva de la ruina.

La muerte de María Teresa (1815)

Cuando la guerra finalmente terminó en 1814, llegó demasiado tarde para los Morera.

El negocio estaba destruido más allá de cualquier recuperación. Las deudas eran astronómicas. Los proveedores exigían pago. Los prestamistas amenazaban con acciones legales.

Y María Teresa estaba muriendo.

Nadie sabía exactamente qué la estaba matando. Los médicos hablaban vagamente de "debilidad constitucional" y "desequilibrio de humores". Pero Agustín sabía la verdad: el estrés de años de guerra, de ver a su familia sufrir, de luchar una batalla imposible día tras día, había consumido algo esencial en ella.

Los dolores de cabeza se volvieron constantes. Apenas podía comer. Perdió más y más peso hasta que parecía un fantasma de sí misma.

En marzo de 1815, María Teresa llamó a Agustín a su lado. Los niños —Agustí de diecisiete años, Josep de quince, María de doce, Josefa de diez, y la pequeña Teresa de apenas seis— esperaban afuera de la habitación, sabiendo que algo terrible estaba pasando pero no del todo comprendiendo qué.

—Agustín —dijo María Teresa con voz tan débil que él tuvo que inclinarse cerca para escucharla—. Tengo que decirte algo.

—Descansa —dijo él—. No hables. Conserva tu fuerza.

—No me queda fuerza que conservar —respondió ella con una pequeña sonrisa triste—. Y esto necesita ser dicho. Escúchame, amor mío. Cuando yo me vaya...

—No digas eso...

—Cuando yo me vaya —continuó María Teresa con firmeza—, tienes que dejar ir el negocio. Tienes que declarar bancarrota, pagar lo que puedas, y empezar de nuevo. No por ti. Por los niños. No los arrastres contigo al fondo por orgullo.

—El negocio es todo lo que tengo que dejarles...

—No —interrumpió María Teresa—. Los niños son todo lo que tienes. Un negocio arruinado con montañas de deudas no es herencia. Es una maldición. Déjalo ir, Agustín. Por favor. Prométeme que lo dejarás ir.

Agustín, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió.

—Lo prometo.

—Y otra cosa —dijo María Teresa—. Teresa. La pequeña. Tiene solo seis años y ya ha vivido toda su vida en guerra. Ya ha visto demasiado dolor. Prométeme que cuidarás especialmente de ella. Que te asegurarás de que tenga una oportunidad de felicidad que esta guerra le robó.

—Lo prometo —susurró Agustín—. Te lo prometo todo.

María Teresa sonrió, pareció relajarse, como si esas promesas fueran lo que necesitaba para finalmente dejar ir.

—Te amé desde el momento en que te vi discutiendo sobre aranceles —dijo—. Fuiste el único hombre que nunca trató de hacerme más pequeña para sentirse más grande. Gracias por eso. Gracias por... todo.

Murió esa noche, con Agustín sosteniendo su mano. Dejaba cinco hijos huérfanos de madre y un marido destrozado que apenas sabía cómo seguir adelante.

El funeral fue pequeño. No porque María Teresa no fuera amada —lo era— sino porque la familia no tenía dinero para algo elaborado. La enterraron en el cementerio de Arévalo. La lápida decía simplemente: "María Teresa Sans Carbonell, 1773-1815. Esposa y Madre Amada".

No mencionaba que había sido brillante. Que había ayudado a construir un negocio. Que había sido parte de la resistencia contra los franceses. Que había sido el pilar que mantenía unida a su familia incluso mientras el mundo se desmoronaba alrededor de ellos.

Pero los que la conocieron sabían. Y recordarían.

La espiral descendente (1815-1818)

La muerte de María Teresa quebró algo fundamental en Agustín.

Había prometido dejar ir el negocio, pero descubrió que no podía. Era lo único que le quedaba de su vida anterior, de cuando María Teresa vivía, de cuando las cosas tenían sentido. Si lo dejaba ir, tenía que admitir que todo por lo que había luchado había sido en vano.

Así que continuó. Pero ahora sin el equilibrio de María Teresa, sin su consejo pragmático, sus decisiones se volvieron erráticas.

Tomaba préstamos a tasas ridículas para cubrir deudas anteriores. Compraba inventario que no podía vender. Rechazaba ofertas razonables de clientes porque el precio no era "justo", incluso cuando no tenía otras opciones.

Sus hijos lo veían desmoronarse y no sabían qué hacer.

Agustí, el mayor, intentó hablar con su padre.

—Padre, esto no puede continuar. Las deudas están creciendo más rápido que cualquier ingreso posible. Tenemos que cerrar la tienda, declarar bancarrota, empezar de nuevo.

—Tu madre construyó este negocio conmigo —respondió Agustín con ojos vidriosos—. No puedo simplemente tirarlo. Sería como tirarla a ella.

—Madre no querría que te destruyeras por esto —argumentó Agustí—. Ella querría que cuidaras de nosotros, de la familia.

—Estoy cuidando de vosotros —insistió Agustín—. Estoy salvando vuestra herencia.

Pero no había herencia que salvar. Solo deudas que crecían como un tumor maligno.

La muerte de Agustín (1818)

Agustín Morera Masarnau murió el 1 de mayo de 1818, tres años después que su esposa.

Oficialmente, los médicos dijeron que fue una fiebre. Pero todos los que lo conocían sabían la verdad: murió de un corazón roto y de agotamiento. Había trabajado hasta literalmente morir, luchando hasta el último día por salvar algo que ya estaba perdido años atrás.

Tenía solo cuarenta y siete años pero parecía de setenta. La guerra, las pérdidas, la muerte de María Teresa, la ruina del negocio... todo había cobrado su precio.

En sus últimas horas, llamó al escribano Valentín Perrino a su lado. No tenía fuerzas para dictar un testamento completo, así que otorgó un poder a sus hermanos Miguel y Ramón.

—Estoy en cama —dijo con voz que apenas se escuchaba—, y para hacer el testamento como quiero y deseo voy a necesitar mucho rato.

Era su manera de decir que estaba demasiado enfermo, demasiado débil, demasiado cerca del final para los formalismos legales completos.

—Dejo a mi hermano Miguel al cuidado de mi familia —dijo. Fueron prácticamente sus últimas palabras coherentes.

Murió esa noche.

Los huérfanos (1818)

Cuando murió Agustín, sus cinco hijos se encontraron no solo huérfanos sino en bancarrota.

Agustí tenía veinte años. Josep dieciocho. María quince. Josefa trece. Y Teresa, la pequeña, apenas diez años.

Las deudas superaban con creces cualquier activo. Los proveedores catalanes inmediatamente reclamaron lo que se les debía. Los acreedores locales en Arévalo hicieron lo mismo. Los prestamistas exigían pago inmediato.

Miguel Morera, el hermano de Agustín que vivía en Valladolid, era el más exitoso de la familia. No era rico pero era estable, seguro, y —crucialmente— era un hombre de honor que no abandonaría a sus sobrinos huérfanos.

Asumió la responsabilidad sin quejarse. Pero la situación era complicada. Cinco niños, el mayor apenas veinte, todos acostumbrados a una vida de cierta comodidad que ya no podían tener.

La tienda tuvo que ser vendida para pagar deudas. El inventario restante fue liquidado a precios de remate. Las pocas propiedades que quedaban en Copons fueron vendidas.

Cuando todo fue contabilizado, cuando todas las deudas fueron pagadas, quedó casi nada.

Los hermanos mayores —Agustí y Josep— recibieron pequeñas sumas, suficientes quizás para aprender un oficio o empezar de nuevo muy modestamente. Las hermanas recibieron aún menos, apenas suficiente para dotes muy modestas.

Miguel llevó a todos los niños a su casa. Era una casa decente pero no grande. De repente tenía cinco bocas más que alimentar, cinco niños traumatizados que necesitaban estabilidad, amor, paciencia.

Lo hizo lo mejor que pudo. Pero no era su padre. Y su esposa, aunque era buena mujer, no era su madre.

Teresa: La más pequeña (1818-1830)

Teresa Morera Sans tenía diez años cuando murió su padre. Era demasiado joven para entender completamente la ruina financiera. Solo sabía que su vida había cambiado terriblemente.

Recordaba vagamente tiempos mejores. Recordaba la tienda en Arévalo cuando estaba llena de clientes. Recordaba a su madre sonriendo, riendo, llena de vida. Recordaba sentirse segura, protegida, amada.

Ahora vivía en la casa de su tío Miguel en Valladolid. Era tratada bien —Miguel era genuinamente bondadoso— pero no era lo mismo. No era su hogar. No era su familia real.

Los otros niños en la casa —los hijos de Miguel— a veces la miraban con lástima. O peor, con una especie de superioridad. Ellos tenían padres. Ella no. Ellos tenían un futuro asegurado. Ella dependía de la caridad de parientes.

Teresa desarrolló una coraza emocional como protección. Aprendió a no pedir mucho, a no causar problemas, a hacerse pequeña e invisible. Era la estrategia de supervivencia de un niño que sabe que su lugar en el mundo es precario.

Pero también había fuego en ella. Había heredado la inteligencia de su madre y la terquedad de su padre. Y aunque ahora era pobre, aunque dependía de otros, en su corazón mantenía un orgullo feroz en quién era.

Era una Morera. Su familia había dominado el comercio entre Cataluña y Castilla durante generaciones. Sí, habían caído. Sí, habían perdido todo. Pero la sangre era la sangre. El linaje era el linaje.

Algún día, se prometió a sí misma, restauraría el honor de su familia. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo haría.

Sus hermanos mayores gradualmente se dispersaron. Agustí encontró trabajo como dependiente en una tienda de telas en Zamora. No era dueño del negocio, pero al menos usaba las habilidades que su padre le había enseñado. Josep aprendió el oficio de carpintero. Las hermanas María y Josefa eventualmente se casaron con hombres modestos —un empleado administrativo, un maestro de escuela.

Teresa era demasiado joven todavía para casarse. Creció en la casa de su tío, ayudando con las tareas domésticas, aprendiendo a coser, a cocinar, todas las habilidades que una mujer de su clase necesitaba.

Pero también leía todo lo que caía en sus manos. Libros que encontraba en la casa de su tío. Periódicos que los hombres dejaban tirados. Cualquier cosa que expandiera su mente más allá de las cuatro paredes de su limitada vida.

Y esperaba. Esperaba su oportunidad. Esperaba que la vida le diera una oportunidad de ser algo más que la huérfana pobre, la sobrina que vivía de caridad.

Esa oportunidad vendría. Pero no de la manera que esperaba.

Vendría en la forma de un joven escribano llamado Felipe Perrino Aguilar, hijo de un héroe de guerra, nieto de otro héroe. Un hombre cuya familia había viajado desde Sicilia hasta Castilla siguiendo un camino tan tortuoso como el que los Morera habían seguido desde Copons.

Dos familias. Dos historias. Dos sangres que se mezclarían y crearían algo nuevo.

Pero esa es una historia para el próximo capítulo.

EPÍLOGO DEL CAPÍTULO 6

La historia de los Morera es, en muchos aspectos, una tragedia. Una familia que se elevó desde humildes orígenes hasta dominar el comercio de toda una región, solo para ser destruida por fuerzas más allá de su control.

Pero también es una historia de resistencia. Porque aunque el negocio fue destruido, aunque la fortuna fue perdida, aunque la familia fue dispersada, algo esencial sobrevivió.

Sobrevivió en Teresa, la niña huérfana que se negó a ser definida por su pobreza.

Sobrevivió en sus hermanos, que reconstruyeron vidas modestas pero dignas de las cenizas de su herencia.

Sobrevivió en las casas de piedra en Copons que todavía están en pie, con los nombres de sus antepasados grabados sobre las puertas: "RAMÓN MORERA 1751" y "AGUSTÍ MORERA 1767".

Y sobrevivió en la sangre, en los genes, en las lecciones aprendidas y transmitidas.

Los Morera aprendieron que el éxito no es permanente. Que la fortuna puede cambiar en un instante. Que lo único que realmente dura es el carácter, la familia, la identidad.

Esas lecciones, grabadas en dolor y pérdida, serían la herencia real de la familia Morera. No dinero. No propiedades. No un negocio próspero.

Sino la comprensión profunda de que sobrevivir con dignidad es a veces el mayor triunfo de todos.

FIN DEL LIBRO SEGUNDO

Si quieres saber más sobre los mercaderes de Copons, aquí tienes este vídeo (en catalán, subtitulado por mí en español):

2 Deja un comentario

Deja un comentario

Muy interesante

★★★★★