EL SECRETO DEL CATEDRÁTICO

La vida extraordinaria de Francisco Freire Barreiro, abuelo de Pilar Platas Freire. Hijo de labradores, llegó a ser Decano de la Facultad de Medicina de Santiago, peregrinó a Jerusalén en el siglo XIX y certificó la autenticidad de los huesos del Apóstol Santiago para el Papa. (60 páginas)

- PRÓLOGO: El robo

- PRIMERA PARTE: Raíces

- CAPÍTULO I: El hijo que debía ser labrador

- CAPÍTULO II: La ciudad de piedra

- CAPÍTULO III: La guerra llama

- CAPÍTULO IV: La lavandera con ojos de invierno

- CAPÍTULO V: La noche que cambió todo

- CAPÍTULO VI: El médico que no mira atrás

- CAPÍTULO VII: El lento ascenso y su matrimonio

- CAPÍTULO VIII: El catedrático y su conciencia

- CAPÍTULO IX: La crueldad de las piadosas

- CAPÍTULO X: El matrimonio de Áurea

- CAPÍTULO XI: La muerte de Concepción

- SEGUNDA PARTE: El Peregrino

- CAPÍTULO XII: LA PARTIDA

- CAPÍTULO XIII: MADRID Y EL CAMINO AL MEDITERRÁNEO

- CAPÍTULO XIV: EL MEDITERRÁNEO Y EGIPTO

- CAPÍTULO XV: EL MEDITERRÁNEO Y EGIPTO

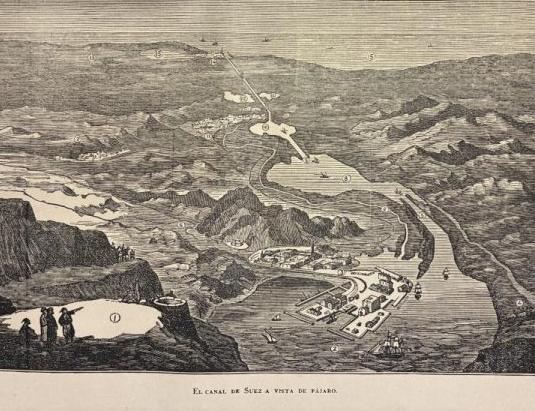

- CAPÍTULO XVI: EL CANAL Y EL UMBRAL DE TIERRA SANTA

- CAPÍTULO XVII: TIERRA SANTA BAJO LA MEDIA LUNA

- CAPÍTULO XVIII: FENICIA Y LAS RUINAS DEL MUNDO ANTIGUO

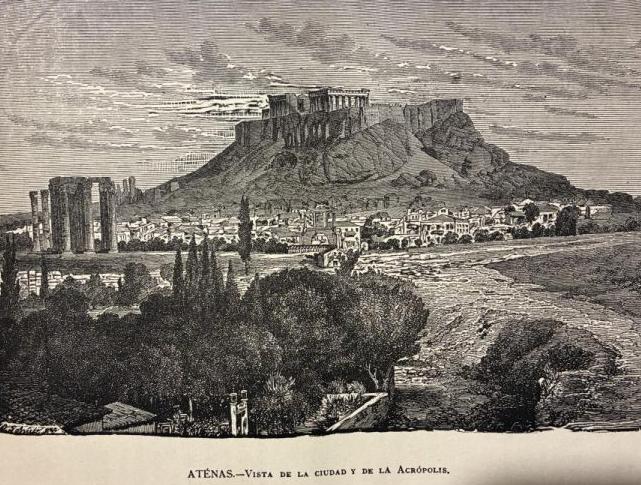

- CAPÍTULO XIX: EL EGEO Y LAS CAPITALES DEL MUNDO ANTIGUO

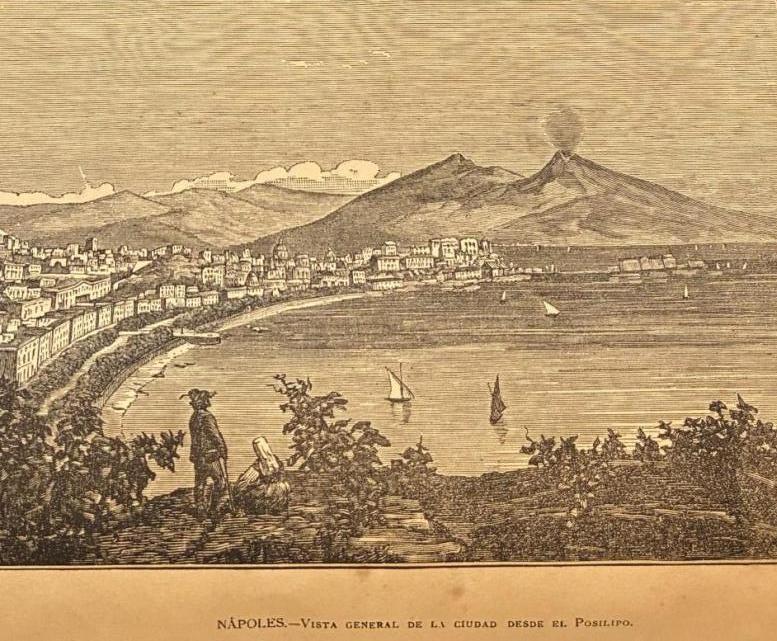

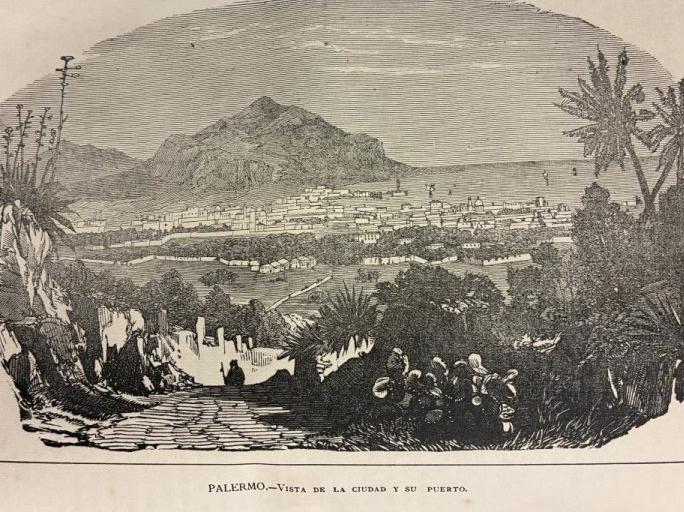

- CAPÍTULO XX: ITALIA, EL JARDÍN DE EUROPA

- CAPÍTULO XXI: EL REGRESO

- TERCERA PARTE - LOS HUESOS DEL SANTO

- CAPÍTULO XXII: Los huesos bajo el suelo

- CAPÍTULO XXIII: La anatomía de la fe

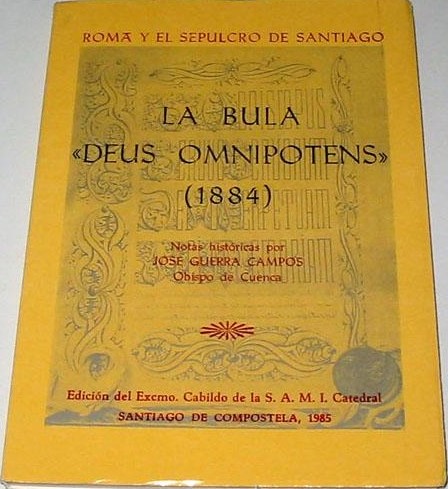

- CAPÍTULO XXIV: La validación de Roma

- CAPÍTULO XXV: El viudo que se casa con su ama de llaves

- CAPÍTULO XXVI: La fiebre que se lleva la esperanza

- CAPÍTULO XXVII: El funeral del catedrático

- CUARTA PARTE: El Misterio

- CAPÍTULO XXVIII: El robo (Años después)

- CAPÍTULO XXIX: El escribano que preservó la verdad

- EPÍLOGO: El legado

PRÓLOGO: El robo

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017

El investigador, llamado José Luis, pasó el dedo por el borde del papel. El corte era tan limpio que parecía hecho ayer, no décadas atrás. Quien lo había hecho conocía su oficio: un estilete médico, probablemente. La precisión era quirúrgica.

—¿Cuántos libros ha revisado? —preguntó el empleado del Archivo Diocesano, un hombre de setenta años que llevaba toda su vida adulta entre estos volúmenes polvorientos.

—Siete. Siete libros diferentes de bautizos y matrimonios, siete páginas desaparecidas. Todas relacionadas con la misma familia.

—Los Freire Barreiro.

—Y los Sánchez Freire. Como si alguien hubiera querido borrarlos del mapa genealógico.

El archivero se ajustó las gafas, mirando el espacio vacío donde debería estar la partida de bautismo de Francisco Freire Barreiro, nacido el 14 de abril de 1817.

—¿Sabe lo más extraño? —dijo el archivero—. No fue vandalismo aleatorio. Quienquiera que hizo esto tuvo que saber exactamente qué buscar. Tuvo que haber estudiado los índices, identificado las páginas correctas, planeado cada corte.

—¿Un descendiente avergonzado?

—Tal vez. O alguien protegiendo un secreto que valía más que el riesgo de ser atrapado.

El investigador cerró el libro con cuidado. Mañana iría al Registro Civil. Pero ya sabía lo que encontraría: más páginas robadas, más espacios vacíos donde debería estar la historia de un hombre.

Lo que no sabía todavía era que la historia que finalmente descubriría sería mucho más extraordinaria que cualquier secreto que alguien hubiera intentado enterrar.

PRIMERA PARTE: Raíces

CAPÍTULO I: El hijo que debía ser labrador

Mezonzo, Vilasantar, primavera de 1825

—¡Francisco! ¡Apaga esa vela y duérmete!

La voz de Josefa Gómez atravesó la oscuridad de la casa de piedra. Era pasada la medianoche, y su hijo de ocho años todavía tenía luz bajo la puerta de su pequeño cuarto.

Silencio. Luego el sonido de pies descalzos en el suelo de madera. La puerta se abrió una rendija, y un niño asomó la cabeza. Tenía los ojos oscuros y penetrantes, demasiado serios para su edad.

—Mamá, solo estoy terminando...

—Estás leyendo otra vez. Francisco, mañana hay que ayudar a tu padre en los campos. Necesitas dormir.

—Solo un capítulo más.

—Francisco. —Josefa entró en el cuarto, tomó el libro de las manos de su hijo. Era un libro de filosofía que el cura del pueblo le había prestado, probablemente demasiado avanzado para un niño de ocho años. Pero su hijo lo devoraba como si fuera pan—. Duerme. Ya leerás mañana.

Francisco se metió en la cama a regañadientes. Josefa se sentó a su lado, alisando su pelo oscuro.

—Mamá, ¿por qué tengo que trabajar en los campos? —preguntó el niño—. No soy bueno en eso. Pero soy bueno leyendo. Soy bueno aprendiendo cosas.

Josefa sintió una punzada en el pecho. Conocía a su hijo. Era diferente a los otros niños del pueblo. Mientras ellos jugaban en el barro o ayudaban con el ganado sin quejarse, Francisco vivía en su propia mente, haciendo preguntas imposibles, queriendo entender cómo funcionaba todo.

—Porque —dijo finalmente— somos labradores. Tu padre lo fue, su padre antes que él. Es lo que hacemos.

—Pero ¿tiene que ser lo que yo haga?

Josefa no respondió. Besó la frente de su hijo y salió, dejándolo en la oscuridad.

En el dormitorio, su esposo Juan Freire ya estaba dormido, roncando suavemente después de un día de trabajo duro. Josefa se acostó a su lado, pero no durmió inmediatamente.

—¿Está despierto? —murmuró Juan sin abrir los ojos.

—Leyendo otra vez.

—Ese niño no está hecho para el campo.

—Lo sé.

—Entonces, ¿qué hacemos? —Juan se volvió hacia su esposa—. No tenemos dinero para enviar un hijo a estudiar. Santiago está lejos. Los libros cuestan...

—Lo sé —repitió Josefa—. Pero Juan, si lo forzamos a ser labrador cuando claramente es otra cosa... lo perderemos. Se marchitará como planta sin agua.

Juan suspiró profundamente. Era un hombre práctico, acostumbrado a tomar decisiones basadas en lo que era posible, no en lo que era ideal. Pero también amaba a su hijo.

—Empezaremos a ahorrar —dijo finalmente—. Poco a poco. Y cuando tenga edad suficiente...

—¿Lo enviaremos a Santiago?

—Lo enviaremos a Santiago.

Era una decisión radical para una familia campesina en 1825. Pero mientras Juan se volvía a dormir, Josefa permaneció despierta largo tiempo, preguntándose si acababan de tomar la mejor decisión de sus vidas o la más tonta.

En su cuarto, Francisco también permanecía despierto, mirando el techo en la oscuridad, soñando con un futuro que todavía no podía articular pero que sentía con certeza absoluta: no sería labrador.

Sería algo más.

Algo importante.

CAPÍTULO II: La ciudad de piedra

Santiago de Compostela, otoño de 1833

Francisco llevaba tres días en Santiago y todavía se sentía mareado por el ruido, el movimiento, la inmensidad de todo.

Mezonzo era tranquilo, ordenado, predecible. Santiago era un caos hermoso. Las calles empedradas retumbaban con carros, peregrinos cantando en idiomas desconocidos, estudiantes debatiendo ruidosamente en las esquinas. La catedral dominaba todo, sus torres visibles desde cualquier punto de la ciudad, recordatorio constante de por qué esta ciudad existía: Santiago Apóstol dormía aquí. O al menos, se suponía que lo hacía.

—¿Francisco Freire? —Una voz interrumpió sus pensamientos.

Se volvió. Un hombre mayor, tal vez de cuarenta años, con ropa que sugería una posición académica, lo miraba con curiosidad.

—Sí, señor. Soy yo.

—Profesor Méndez. Me escribió tu padre. Dijo que tenías... ¿cómo lo puso? "Apetito insaciable por el conocimiento". —El profesor sonrió—. Espero que sea verdad. Los estudiantes de filosofía necesitan hambre intelectual. Sin ella, es solo memorización vacía.

Francisco asintió entusiastamente. —Quiero aprender todo, profesor. Lógica, metafísica, física...

—Calma, calma. —El profesor rió—. Tienes tres años para todo eso. Primero, déjame mostrarte dónde vivirás.

La casa de huéspedes en la calle de la Rueda número 4 era modesta pero limpia. Francisco compartiría habitación con otros tres estudiantes. El cuarto era pequeño, apenas espacio para cuatro catres y una mesa compartida. En invierno sería frío, sin duda.

Pero Francisco apenas notaba estas incomodidades. Estaba en Santiago. Estaba en la universidad. Iba a estudiar filosofía.

Era todo lo que había soñado.

—¿De dónde eres? —preguntó uno de sus compañeros de cuarto esa noche. Se llamaba Tomás, hijo de un comerciante de Pontevedra.

—Mezonzo. Cerca de Vilasantar.

—¿Campo? —Tomás arrugó la nariz—. Entonces, ¿tus padres son...?

—Labradores. —Francisco dijo la palabra con orgullo defensivo.

—Ah. —Tomás intercambió miradas con los otros dos estudiantes. Claramente, Francisco era el único en el cuarto sin familia de posición social.

Pero si Francisco notó el desdén, no lo mostró. Simplemente abrió su primer libro de filosofía y comenzó a leer.

Para cuando sus compañeros de cuarto se durmieron, él estaba todavía despierto, absorto, anotando observaciones en los márgenes con caligrafía cuidadosa.

Mañana comenzarían las clases. Mañana empezaría su verdadera educación.

Y Francisco Freire, hijo de labradores, estaba determinado a demostrar que pertenecía aquí tanto como cualquier hijo de comerciante o noble.

CAPÍTULO III: La guerra llama

Santiago de Compostela, primavera de 1837

—Todos los hombres capaces deben responder a la llamada a filas. —El reclutador militar golpeó su bastón contra el suelo de la plaza—. La reina necesita soldados. España necesita patriotas.

Francisco, ahora de veinte años, observaba desde el borde de la multitud. Había completado sus tres años de filosofía y acababa de terminar física experimental. Su plan era continuar con medicina.

Pero España estaba en guerra. La Primera Guerra Carlista había estado rugiendo durante cuatro años, dividiendo el país entre liberales y absolutistas, entre quienes apoyaban a la reina Isabel II y quienes apoyaban a su tío Carlos María Isidro.

—No tienes que ir —dijo Tomás, quien todavía era su compañero de cuarto a pesar de los años—. Podrías decir que tienes estudios...

—Todos tienen excusas —respondió Francisco—. Y sin embargo, hay hombres que están muriendo.

Era un conflicto interno que Francisco no había esperado sentir. Toda su vida había sido guiada por una visión clara: estudiar medicina, convertirse en médico, escapar del destino de labrador que Mezonzo había planeado para él. La guerra no era parte del plan.

Pero tampoco podía simplemente ignorarla. España estaba desgarrándose. Y Francisco, hijo de tierra gallega, sentía una obligación que no podía articular completamente.

Esa noche escribió a sus padres:

"Queridos padres:

He tomado una decisión que sé los preocupará. Me he alistado en el ejército liberal. Sé que esperaban que continuara los estudios, y lo haré, después. Pero ahora, parece que hay algo más importante.

No puedo explicar completamente por qué siento que debo hacer esto. Solo que hay momentos en la vida cuando el camino fácil parece... cobarde.

Volveré. Lo prometo. Y cuando vuelva, estudiaré medicina como siempre planeé.

Vuestro hijo, Francisco"

La respuesta de su madre llegó dos semanas después, justo antes de que Francisco partiera con su regimiento:

"Francisco:

Tu padre está furioso. Dice que tiraste años de sacrificio. Yo estoy simplemente asustada.

Pero también te conozco. Cuando tomas una decisión, es porque has pensado profundamente. Confío en tu juicio, incluso cuando no lo entiendo.

Vuelve sano. Eso es lo único que importa.

Mamá"

Francisco partió hacia la guerra con esa carta doblada cuidadosamente en su bolsillo. La llevaría con él durante los siguientes cinco años, a través de campañas en Navarra y el País Vasco, a través de batallas que preferiría olvidar, a través de noches cuando cuestionaba cada decisión que lo había llevado allí.

La guerra cambiaría a Francisco de formas que no podía predecir. Le quitaría su inocencia juvenil, su fe en que el mundo era un lugar lógico y ordenado.

Pero también le daría algo inesperado: el primer contacto real con la medicina práctica, con cuerpos heridos que necesitaban desesperadamente sanación.

Sería en campos de batalla embarrados, no en salones de conferencia pulcros, donde Francisco Freire decidió definitivamente que cuando la guerra terminara, dedicaría su vida a entender cómo funcionaban los cuerpos humanos.

Y tal vez más importante, cómo mantenerlos vivos.

CAPÍTULO IV: La lavandera con ojos de invierno

Santiago de Compostela, invierno de 1848

María Mosquera tenía las manos ásperas de mujer que había trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo. Pero sus ojos eran suaves, oscuros como el invierno gallego, y cuando sonreía, toda su cara se transformaba.

A Francisco le atrajo por primera vez en enero de 1848. Él tenía treinta y un años, había regresado de la guerra hace años, y estaba finalmente completando su licenciatura en medicina. María era la lavandera de la casa de huéspedes donde vivía, lavando la ropa de los estudiantes por unos reales que apenas le alcanzaban para comer.

—Su camisa está rota aquí, señor —dijo María esa primera vez que hablaron, mostrándole el desgarro—. ¿Quiere que lo cosa?

—¿Cuánto costaría?

—Nada. —María sonrió—. Está incluido en el lavado.

—Entonces sí, gracias. —Francisco vaciló—. ¿Cómo te llamas?

—María. María Mosquera.

—Francisco. Francisco Freire.

—Lo sé. —Ella rió—. Todos los estudiantes se conocen por el nombre. Son los únicos que pagan a tiempo.

No debería haber sido más que eso. Un intercambio breve, profesional, entre estudiante y lavandera. Pero Francisco encontró excusas para hablar con ella de nuevo. Y otra vez. Y otra.

María era diferente a las mujeres que conocía. No era educada formalmente, pero era aguda, observadora. Había crecido en el campo como él. Entendía el costo de mejorar en la vida, cuánto sacrificio requería cada pequeño paso hacia arriba.

—¿Por qué medicina? —preguntó María una tarde mientras doblaba la ropa limpia.

—Para ayudar a la gente. —Francisco hizo pausa—. Eso suena pretencioso, ¿verdad?

—Suena honesto. —María lo miró directamente, sin la deferencia que la mayoría mostraba a estudiantes universitarios—. Pero también debe gustarte. El cortar, el estudiar. La curiosidad de entender cómo funcionan las cosas.

Francisco se sorprendió por su perspicacia. —Ambas cosas. Quiero ayudar. Pero sí, también me fascina el misterio de cómo funciona el cuerpo. ¿Es malo eso?

—No es malo. Es humano. —María sonrió—. Mi hermano era igual. Le gustaba desarmar relojes para ver cómo funcionaban. Nunca pudo volver a armarlos correctamente, pero le encantaba el misterio.

Comenzaron a hablar regularmente. Conversaciones que duraban más de lo que debían, que se extendían más allá de lo profesionalmente apropiado. Francisco empezó a bajar a la cocina donde María trabajaba, ofreciendo ayudar con tareas pesadas, buscando excusas para estar cerca.

—Esto no es buena idea —dijo María una noche cuando Francisco apareció después de medianoche, supuestamente para conseguir agua pero obviamente por otra razón.

—¿Qué no es buena idea?

—Esto. Nosotros. —María gesticuló entre ellos—. Eres estudiante universitario. Vas a ser médico. Yo lavo ropa. No somos...

—¿Del mismo mundo? —Francisco terminó—. María, vengo de familia de labradores. Mi padre nunca aprendió a leer. Esta posición que tengo ahora, la he construido desde nada.

—Pero la tienes. Tienes posición. Y yo... si esto se supiera, me despedirían. Y tú tendrías un escándalo que podría arruinar tu carrera.

Francisco sabía que tenía razón. Sabía que era imprudente, potencialmente desastroso. Pero cuando María sonreía, cuando hablaban hasta tarde sobre todo y nada, cuando ella tocaba su mano brevemente mientras le pasaba ropa limpia, nada de eso parecía importar.

—Seré cuidadoso —prometió—. Nadie tiene que saberlo.

María lo miró largo tiempo, sus ojos oscuros evaluando, considerando, debatiendo consigo misma.

—Esto solo puede terminar mal —dijo finalmente.

—Probablemente —acordó Francisco.

—Voy a salir lastimada.

—Intentaré que no.

—No puedes prometerme eso.

—No. No puedo.

María suspiró, una exhalación larga que contenía toda su resignación, toda su conciencia de que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida y probablemente no para mejor.

—Entonces supongo que soy tonta —dijo.

—No eres tonta.

—Soy tonta —insistió María—. Pero parece que voy a ser tonta de todas formas.

Se besaron esa noche en la cocina vacía, rodeados por el olor de jabón de lavar y pan del día anterior. Era el comienzo de algo que ambos sabían que era imprudente, potencialmente destructivo.

Pero a los treinta y un años, después de años en guerra y años estudiando sin descanso, Francisco Freire descubrió que no podía resistir.

Y María, a los veintiún años, con suficiente experiencia de vida para saber mejor pero todavía lo suficientemente joven para no esperar, decidió que a veces valía la pena ser tonta.

Porque a veces la alternativa, la sensatez completa, significaba nunca sentir nada en absoluto.

CAPÍTULO V: La noche que cambió todo

Santiago de Compostela, 24 de enero de 1849

La nieve caía suavemente sobre Santiago cuando María Mosquera sintió las primeras contracciones. Eran pasadas las diez de la noche, y estaba sola en su pequeña habitación en la calle Conga número 11.

Francisco no estaba allí. No podía estarlo. Había sido cuidadoso durante todo el embarazo, visitándola solo cuando era seguro, trayendo dinero cuando podía, pero nunca de forma que levantara sospechas.

Pero ahora, cuando María lo necesitaba más, estaba sola.

Una vecina, Doña Catalina, escuchó sus gritos y vino corriendo.

—¿Cuánto tiempo has estado sintiendo dolor? —preguntó la mujer mayor, entrando en modo práctico que venía de haber ayudado en docenas de partos.

—Desde el mediodía —jadeó María—. Pero no era tan malo entonces.

—Bueno, es malo ahora. ¿Dónde está el padre?

María no respondió. Doña Catalina entendió inmediatamente.

—Ah. Uno de esos. —No había juicio en su voz, solo resignación—. Entonces haremos esto nosotras mismas.

El parto fue rápido. María gritó hasta quedar ronca. Doña Catalina trabajó con manos expertas pero sin las herramientas que un médico tendría. No había equipo moderno. Solo dos mujeres en un cuarto pequeño, trabajando contra el dolor y el tiempo.

Finalmente, cuando las campanas de catedral marcaban un cuarto para las doce de la noche, un bebé llorando llenó el cuarto.

—Niña —anunció Doña Catalina, limpiando al bebé con manos gentiles—. Sana, parece. Buenos pulmones, eso seguro.

María tomó a su hija, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. El bebé tenía piel rosada, puños apretados, expresión furiosa de recién nacida que no apreciaba haber sido sacada de un lugar cálido y cómodo.

—Áurea —susurró María—. Te llamaré Áurea. Significa dorada. Porque vales más que oro para mí.

Doña Catalina limpió, hizo todo lo que pudo para que María y el bebé estuviesen cómodas, y entonces, antes de irse, preguntó lo que tenía que preguntar:

—¿El padre? ¿Va a reconocerla?

María miró a su hija. Ya sabía la respuesta.

—No.

—¿Lo vas a forzar?

—¿Con qué poder? —María rió amargamente—. Soy lavandera. Él es estudiante de medicina, casi médico. ¿A quién creerían si yo hiciera acusaciones?

—Entonces ella será Mosquera. Solo Mosquera.

—Sí.

—Lo siento, hija. —Doña Catalina puso mano en hombro de María—. Sé que esto no era lo que esperabas.

Después de que la vecina se fuera, María se quedó despierta largo tiempo, sosteniendo a Áurea, observando cómo el bebé dormía con esa confianza total que solo los recién nacidos tienen.

—No será fácil —le susurró María a su hija—. Crecerás sin el apellido de tu padre. La gente dirá cosas. Te llamarán bastarda. Pero te prometo esto: siempre sabrás que eres amada. Siempre.

Áurea durmió, inconsciente de promesas o dificultades futuras. Para ella, el mundo era simple: estaba caliente, estaba alimentada, estaba segura en brazos de su madre.

No sabía todavía que su padre, el hombre que la había creado pero no la reclamaría, estaba en ese momento a solo diez minutos caminando, durmiendo en su habitación de estudiante, soñando tal vez con exámenes médicos y la futura gloria académica.

No sabía que su vida entera sería definida por esa ausencia, ese vacío donde debería haber estado el apellido paterno.

Solo sabía, con certeza instintiva de bebé, que era amada. Y por ahora, eso era suficiente.

CAPÍTULO VI: El médico que no mira atrás

Santiago de Compostela, marzo de 1849

Francisco sostenía su diploma de Licenciado en Medicina y Cirugía con manos que temblaban ligeramente. Treinta y dos años le había tomado llegar aquí. Treinta y dos años desde que nació en Mezonzo como hijo de labrador destinado a nunca ser más que eso.

—Felicidades, Freire. —El Profesor Méndez, ahora con cabello completamente gris, le dio una palmada en el hombro—. Sobresaliente en tu examen final. El tribunal quedó impresionado con tu dominio del tema 97 sobre la operación de cataratas.

—Gracias, profesor. —Francisco guardó el diploma cuidadosamente en su bolsa—. No habría llegado aquí sin su guía.

—Tonterías. Tú hiciste el trabajo. Yo simplemente te señalé la dirección. —Méndez hizo pausa—. ¿Qué sigue para ti? ¿Práctica privada? ¿Intentarás posicionarte en la universidad?

—La universidad, si es posible. Quiero enseñar. Quiero investigar.

—Buen objetivo. Aunque el camino es largo. —Méndez bajó la voz—. Y requiere... limpieza de reputación. Sin escándalos. Sin complicaciones personales que puedan comprometer tu posición.

Francisco sintió el estómago hundirse. ¿Sabía Méndez sobre María? ¿Sobre Áurea? Era imposible. Habían sido tan cuidadosos.

—Entiendo, profesor.

—Bien. —Méndez asintió—. Porque tienes un futuro brillante, Freire. Sería una pena verlo arruinado por... indiscreciones juveniles.

Esa noche, Francisco fue a ver a María. No había ido desde que Áurea nació dos meses antes. Le había enviado dinero a través de un intermediario, pero no la había visitado personalmente.

La encontró en su cuarto en la calle Conga, amamantando al bebé. María levantó la vista cuando él entró, y Francisco vio algo en sus ojos que no había visto antes: dureza, decepción.

—Así que finalmente vienes —dijo ella sin emoción.

—María, he estado ocupado con exámenes finales...

—Por supuesto. Los exámenes. —María ajustó a Áurea en sus brazos—. ¿Quieres conocerla? Es tu hija, después de todo.

Francisco se acercó lentamente. El bebé había crecido desde la última vez que la vio (brevemente, dos días después del nacimiento). Tenía ojos oscuros, atentos, que parecían estudiarlo con intensidad desconcertante para alguien tan pequeña.

—Es hermosa —dijo Francisco, y lo decía en serio.

—Se parece a ti. Los ojos. La forma de la frente. —María hizo pausa—. Todo el mundo podrá ver que es tuya.

—María...

—¿Vas a reconocerla, Francisco? —La pregunta fue directa, sin emoción—. ¿Vas a darle tu apellido?

El silencio se extendió entre ellos. Francisco miró a su hija, luego a María, luego al diploma en su bolsa.

—No puedo —dijo finalmente—. No ahora. Mi carrera apenas comienza. Un escándalo...

—Por supuesto. —María rió sin humor—. Tu carrera. Qué tonta fui pensando que tal vez, solo tal vez, tu hija importaría más.

—Importa. Ambas importan. Por eso voy a enviar dinero regularmente. Pagaré su crianza, su educación cuando sea mayor...

—Pero no le darás tu apellido. —María lo miró directamente—. Crecerá como bastarda. Como Mosquera, no Freire. Y todos sabrán, todos susurrarán, que no tiene padre que la reconozca.

—Cuando esté establecido, cuando tenga posición segura...

—¿Entonces qué? ¿La reconocerás cuando ya no importe? Cuando ya haya crecido con vergüenza de no tener apellido paterno? —María sacudió la cabeza—. Vete, Francisco. Tienes tu diploma. Tienes tu futuro brillante. No dejes que nosotras te detengamos.

—María, por favor entiende...

—Oh, entiendo perfectamente. —María se volvió, dándole la espalda—. Entiendo que eres como todos los demás hombres. Grande en promesas, pequeño en acciones. Ahora vete. Áurea y yo estaremos bien. Siempre hemos estado solas. Continuaremos solas.

Francisco quiso protestar, explicar, hacer que entendiera. Pero no había palabras que pudieran justificar lo que estaba haciendo. Así que hizo lo único que podía: se fue.

Mientras caminaba de regreso a su habitación, con su diploma de medicina pesando en su bolsa, Francisco se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta. La decisión práctica. Reconocería a Áurea eventualmente, cuando fuera seguro hacerlo. Mientras tanto, las apoyaría financieramente. Eso tenía que ser suficiente.

Pero esa noche, durmiendo en su cuarto de estudiante por última vez antes de comenzar su nueva vida como médico, Francisco soñó con los ojos oscuros del bebé mirándolo con acusación silenciosa.

Y despertó con la sensación de que acababa de cometer el mayor error de su vida.

CAPÍTULO VII: El lento ascenso y su matrimonio

Santiago de Compostela, 1850-1862

Los años pasaron con la velocidad frustrante de la carrera académica en el siglo XIX. Francisco trabajó como Ayudante del Director de trabajos anatómicos, posición que sonaba impresionante pero que básicamente significaba preparar cadáveres para disección y limpiar después.

En 1850, con treinta y tres años, fue nombrado Ayudante interino de Anatomía. Pequeña promoción, pequeño aumento de paga. Suficiente para vivir modestamente, pero no lo suficiente para cambiar fundamentalmente su situación.

Veía a María ocasionalmente, siempre brevemente. Le daba dinero cada mes, preguntaba por Áurea, pero mantenía distancia emocional. Era más fácil así. Menos complicado.

Áurea crecía. A los tres años, era una niña despierta y observadora. A los cinco, ya podía leer básicamente, María la había enseñado con libros viejos que conseguía de parroquias. A los siete, preguntaba constantemente sobre su padre.

—¿Dónde está mi papá? —preguntaba.

—Está... ocupado —respondía María—. Trabajando.

—¿Por qué no me visita?

—Porque... porque es complicado, cariño.

—¿No me quiere?

Esa pregunta rompía el corazón de María cada vez. —Te quiere. A su manera. Simplemente no puede mostrarlo ahora.

En 1854, Francisco fue nombrado conservador y preparador de piezas anatómicas. En 1855, obtuvo su Doctorado en Medicina de la Universidad de Madrid. Cada paso era lento, metódico, construyendo su reputación ladrillo a ladrillo.

En 1856 fue nombrado Caballero de la Orden de Isabel la Católica por los servicios prestados durante la epidemia de cólera morbo

También conoció a Concepción Sánchez Freire. Era su prima, perteneciente a la rama de familia que poseía el Pazo de Golmar, en San Andrés de Roade. Era una familia acomodada, con tierras, con el tipo de conexiones sociales que Francisco necesitaba para su carrera académica. Una mujer tranquila, práctica, sin las complicaciones emocionales que María traía. Con Conchita, todo era simple, apropiado, socialmente aceptable.

Se casaron en 1857, cuando Francisco tenía cuarenta años. Fue una boda respetable, asistida por colegas académicos y familia extendida. No hubo pasión ardiente, pero tampoco conflicto. El matrimonio tenía sentido desde todos los ángulos prácticos. Conchita traía dote y respetabilidad. Francisco traía su posición como profesor universitario y su creciente reputación médica. Era el tipo de matrimonio que las familias respetables hacían en el siglo XIX: basado en la compatibilidad social más que en la pasión romántica.

Se fueron a vivir a la calle Casas Reales número 10, donde Francisco también estableció su consulta privada. Timoteo Sánchez Freire, hermano de Conchita y primo de Francisco, vivía con ellos. Timoteo era estudiante de medicina, y años después se convertiría en catedrático y fundador del manicomio de Conxo en Santiago. Era un hogar profesional, ordenado, apropiado para un médico ascendente.

No tuvieron hijos. Tal vez no podían. Tal vez no lo intentaron mucho. Los registros no lo dicen, y Francisco nunca habló de ello.

Mientras tanto, en otra parte de Santiago, María criaba sola a Áurea. La niña tenía ahora ocho años, era inteligente y abierta, aunque consciente de su condición de hija natural en formas que los niños no deberían tener que ser conscientes.

En la escuela, los otros niños la molestaban:

—¿Dónde está tu papá, bastarda?

—¿Tu mamá es puta?

Áurea aprendió a no llorar, a no reaccionar, a construir paredes alrededor de su corazón. Era una defensa que le serviría bien en vida, pero que también la aislaría de la intimidad real durante años.

Y Francisco, en su casa respetable con su esposa respetable, construyendo su carrera respetable, intentaba no pensar demasiado en la niña que crecía sin su nombre.

Hasta 1862.

Ese año, todo cambió.

CAPÍTULO VIII: El catedrático y su conciencia

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 1862

—¡Francisco Freire Barreiro! —El Rector de la Universidad leyó el nombre con voz que resonaba en el salón lleno de académicos—. Por sus contribuciones distinguidas al estudio de la anatomía, por su dedicación a la enseñanza, por su servicio ejemplar a esta institución, es nuestro honor nombrarlo Catedrático numerario de Anatomía General.

El aplauso llenó el salón. Francisco, ahora de cuarenta y cinco años, caminó al frente para recibir su nombramiento oficial. Era el momento que había soñado durante quince años. En todo el Reino de España había solo 269 catedráticos y 6.000 universitarios. Ahora él era uno de ellos. Ser catedrático no era solo un trabajo, era un título, un estatus, una posición de prestigio social enorme.

Esa noche, Conchita organizó una pequeña cena de celebración. Sus colegas vinieron, brindaron con él, le felicitaron. Era la noche perfecta, la culminación de muchos años de trabajo duro.

Pero cuando todos se fueron y Francisco se quedó solo en su estudio, mirando su nombramiento enmarcado, no sintió triunfo. Sintió vacío.

Tenía posición. Tenía seguridad. Tenía todo lo que había trabajado para conseguir.

Y también tenía una hija de trece años que no llevaba su apellido.

Al día siguiente, Francisco fue a ver a María. No la había visitado en meses. Cuando llegó a la calle Conga, encontró el lugar casi abandonado.

—¿María Mosquera? —le preguntó a una vecina—. Se mudó hace medio año. Dijo algo sobre un trabajo en otra parte de ciudad.

Francisco sintió pánico. ¿Se había ido? ¿Había llevado a Áurea con ella? Le había estado enviando dinero a la misma dirección. ¿Lo había recibido?

Le tomó tres días encontrarlas. María ahora trabajaba en una casa más grande en las afueras de Santiago, todavía lavando ropa, pero para una familia más rica que pagaba mejor. Áurea estaba con ella.

La niña había crecido. A los trece años, ya mostraba señales de la mujer que sería. Tenía los ojos de Francisco, su frente, su forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Era imposible mirarla y no ver la conexión.

—María —dijo Francisco cuando finalmente la encontró sola—. Necesito hablar contigo sobre Áurea.

—¿Ahora? —María rió amargamente—. ¿Después de trece años, ahora quieres hablar sobre ella?

—Fui nombrado catedrático. Ahora tengo una posición segura. Puedo... puedo hacer más por ella.

—¿Como qué? ¿Darle tu apellido finalmente?

Francisco vaciló. Era lo que debería decir. Pero incluso ahora, incluso con su posición segura, la idea del reconocimiento público lo aterraba. El escándalo. Los chismes. Lo que dirían sus colegas.

—Todavía no —admitió—. Pero puedo darle una educación. Enviarla a una escuela apropiada. Asegurarme de que tenga oportunidades.

María lo estudió largo tiempo. —¿Sabes qué? Acepto. No porque crea que eventualmente harás lo correcto. Sino porque Áurea merece más de lo que yo puedo darle.

Así Francisco arregló que Áurea fuera enviada al colegio de monjas de San Pelayo. Era una escuela respetable, donde las hijas de buenas familias recibían educación. Y eran monjas de clausura, por lo que el secreto seguía a salvo. Pagó todos los costos, la visitaba ocasionalmente, siempre presentándose como "benefactor" más que como padre.

Duró tres meses.

CAPÍTULO IX: La crueldad de las piadosas

San Pelayo, verano de 1862

Áurea aprendió rápidamente que el monasterio de San Pelayo no era un refugio sino una prisión.

Las monjas sabían que era hija natural. Y aunque profesaban la caridad cristiana, trataban a Áurea con una crueldad que dejaba claro su lugar en la jerarquía moral del mundo.

—Bastarda —susurraba Sor María Teresa cuando pasaba—. Fruto del pecado.

En clases, Áurea era forzada a sentarse sola, separada de las otras niñas. Cuando cometía el error más pequeño, el castigo era desproporcionado.

—Arrodíllate —ordenaba Sor Joaquina—. Dos horas. Y reza por el alma de tu madre pecadora.

Áurea obedecía, porque ¿qué otra opción tenía? Pero por dentro, algo se endurecía. Resentimiento, sí. Pero también determinación. Sobreviviría a esto. Y cuando fuera adulta, nunca, nunca permitiría que nadie la tratara así de nuevo.

Fue Sor Catalina, una monja joven de no más de veinticinco años, quien finalmente reveló el alcance del abuso. Le escribió a Francisco:

"Estimado Doctor Freire:

Escribo esto contra las órdenes de mis superioras, pero mi conciencia no me permite permanecer silenciosa.

La niña que usted patrocina, Áurea, está siendo sometida a tratos que solo puedo describir como crueles. Se le niega comida como castigo por transgresiones menores. Se le obliga a dormir en el suelo frío. Se le dice constantemente que es inferior, pecaminosa, no merecedora de bondad de Dios.

No sé cuál es su conexión exacta con esta niña, pero si le importa en algo, sáquela de aquí inmediatamente.

Con respeto, Sor Catalina"

Francisco leyó la carta tres veces, sintiéndose enfermo. Había pensado que estaba dando a Áurea una oportunidad. En cambio, la había enviado a un lugar de tormento.

Fue al convento inmediatamente, exigiendo ver a Áurea. Cuando la trajeron, vio las marcas en las rodillas constantemente arrodilladas, las mejillas hundidas por comidas insuficientes, pero peor que eso: vio miedo en sus ojos.

—Te saco de aquí ahora —dijo Francisco sin preámbulo.

—¿Adónde? —preguntó Áurea con voz pequeña.

—Tengo un hermano en Vilasantar. Vivirás con él. Allí nadie te tratará así.

Áurea asintió, sin lágrimas. Ya había aprendido que llorar no ayudaba.

En la oficina de la Madre Superior, Francisco no mantuvo la compostura profesional usual.

—Lo que han hecho a esta niña es imperdonable —dijo, con voz temblando de furia—. Profesan el amor cristiano pero practican la crueldad. Es hipocresía del peor tipo.

—La niña es hija del pecado —respondió Madre Superior fríamente—. La disciplina estricta es necesaria para salvar su alma.

—Su alma está perfectamente bien. Son ustedes las que necesitan examinar las suyas.

Sacó a Áurea del convento ese mismo día. La llevó a Vilasantar, a casa de su hermano, donde al menos estaría física y emocionalmente segura.

CAPÍTULO X: El matrimonio de Áurea

Vilasantar fue para Áurea como despertar de una pesadilla.

Después de los años viviendo con su madre en aquella casa de Santiago donde entraba y salía la ropa sucia de medio barrio, después del internado de San Pelayo con sus monjas crueles y sus manos que dejaban marcas, Vilasantar era el paraíso.

La casa de su tío en Mezonzo era amplia y luminosa. Había gallinas en el corral, vacas en el establo, campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y sobre todo, había amor. Su tía la abrazaba por las mañanas. Sus primos la incluían en sus juegos. Nadie la miraba con desprecio. Nadie susurraba "bastarda" cuando pasaba.

Aquí, en Vilasantar, era simplemente Áurea. La sobrina de los Freire de Mezonzo. La hija del catedrático de Santiago que por razones que nadie preguntaba había venido a vivir con la familia.

Por primera vez en sus trece años, Áurea fue feliz.

Aprendió a hacer las cosas del campo. A recoger huevos sin asustar a las gallinas. A amasar el pan. A distinguir las hierbas medicinales en los prados. Su tía le enseñaba pacientemente, sin prisas, disfrutando de tener una muchacha en la casa.

Los domingos iban a misa en la parroquia de San Pedro de Mezonzo. Luego visitaban a otros parientes, tomaban chocolate en casa de una prima, escuchaban las historias de los ancianos sobre los viejos tiempos.

Áurea absorbía todo como una esponja. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de afecto cotidiano que nunca había conocido. Se sentía florecer, como una planta que finalmente recibe sol después de haber estado demasiado tiempo en la sombra.

Pero había algo más. Algo que ella no sabía cómo explicar.

En Santiago, entre la gente educada, entre las señoras bien vestidas y los caballeros con sus levitas, Áurea siempre se había sentido... fuera de lugar. Demasiado callada. Demasiado rara. Pensaba demasiado, preguntaba cosas que no debía, sentía las emociones de los demás con una intensidad que la desconcertaba.

—Eres diferente —le había dicho una vez una de las monjas de San Pelayo. Y no era un cumplido.

Pero en Vilasantar, entre los campos y los montes, entre gente más sencilla que no la juzgaba, Áurea empezó a pensar que quizás ser diferente no era algo malo. Quizás solo significaba que aún no había encontrado su lugar.

O su persona.

Lo vio por primera vez en la feria de Armental.

Todo Vilasantar acudía a aquella feria anual. Los campesinos vendían sus cosechas, los artesanos exponían sus trabajos, había música y baile en la plaza de la iglesia. Era el acontecimiento del año en aquella pequeña comarca.

Áurea había ido con su tía y sus primas. Tenía catorce años y llevaba un vestido nuevo que su tía le había cosido para la ocasión. Se sentía bonita por primera vez en su vida.

Y entonces lo vio.

Ramón Platas Freire.

—Ese es el administrador del pazo de la Condesa —susurró su prima—. Ramón Platas. El que vive en Zanfoga.

—Es un hombre respetable —añadió su tía—. Aunque tiene su historia, como todos.

Áurea no preguntó qué historia. En ese momento no le importaba.

No era especialmente guapo. De hecho, visto objetivamente, era un hombre bastante ordinario: altura media, constitución normal, pelo castaño, treinta y tantos años. Pero había algo en él. Algo en la forma en que se movía, en cómo observaba todo con esos ojos tranquilos y pensativos, en cómo parecía estar solo incluso en medio de la multitud.

Solo sabía que cuando sus ojos se cruzaron —un instante, nada más— sintió algo que nunca había sentido antes: reconocimiento.

Como si su alma le dijera: "Ah. Ahí estás. Por fin."

En Vilasantar todo el mundo sabía la historia de Ramón Platas.

Años atrás, cuando era joven —apenas veinte años—, había tenido una relación con Ramona Platas Seoane, una mujer de Armental a quien todos llamaban "La Madriña". De aquella relación había nacido una niña, Silvestra, que murió siendo aún pequeña.

Luego, en 1860, cuando Ramón ya tenía veinticinco años y trabajaba como escribano en Betanzos, había vuelto brevemente a Vilasantar. Y de aquel encuentro con Ramona había nacido otra hija: María Platas.

Ramón no había reconocido a ninguna de las dos niñas. María llevaba solo el apellido de su madre. Era una hija natural no reconocida, como era Áurea.

La gente murmuraba, claro. En un pueblo pequeño siempre se murmura. Pero Ramón era el administrador del pazo de la Condesa de Pardo Bazán. Era un hombre educado, que había sido notario. Tenía una posición. Así que los murmullos eran discretos, respetuosos.

Y todos sabían también que Ramón y Ramona no habían continuado su relación. Él había vuelto a Betanzos, había trabajado allí durante años, y ahora estaba de vuelta en Vilasantar como administrador del pazo de Zanfoga. Vivía en la casa grande con su madre, Jacinta Freire Sánchez.

Un hombre solo. Respetable pero solo.

Con una hija que no llevaba su apellido.

Cuando Áurea escuchó esta historia, no sintió escándalo ni rechazo.

Ramón empezó a aparecer en Mezonzo con cierta frecuencia.

Siempre tenía algún motivo: necesitaba hablar con el tío de Áurea sobre los lindes de un terreno, traía noticias del pazo, su madre le había pedido que entregara algo. Excusas que no engañaban a nadie.

Venía a ver a Áurea.

Al principio, las conversaciones eran breves. Él le preguntaba cómo estaba, si le gustaba Vilasantar, si echaba de menos Santiago. Ella respondía con timidez, aún insegura.

Pero poco a poco, algo cambió.

Una tarde, mientras tomaban chocolate en la cocina con la familia, Ramón mencionó un libro que había leído. Áurea, sin pensar, hizo un comentario inteligente sobre él. Ramón la miró sorprendido.

—¿Has leído a Julio Verne? —preguntó. Áurea asintió.

A partir de ese día, las conversaciones fueron diferentes.

Hablaban de libros. De ideas. De cómo se sentían fuera de lugar entre la gente común. Ramón le confesó que en Betanzos, entre los otros escribanos, siempre se había sentido diferente. Demasiado pensativo. Demasiado soñador para un trabajo que consistía básicamente en escribir o copiar documentos.

—Yo también me siento así —dijo Áurea en voz baja—. Como si no encajara en ningún sitio.

Ramón la miró con esos ojos tranquilos que ella había aprendido a conocer.

—Quizás es que no habías encontrado el sitio correcto.

Pasaron meses. Áurea cumplió quince años, luego dieciséis. Ramón seguía viniendo. Ya no con excusas. Venía simplemente porque quería verla.

La familia de Áurea lo aceptó naturalmente. Era un buen partido: administrador del pazo, con posición y recursos. Y más importante, trataba a Áurea con un respeto y una ternura que todos podían ver.

Una tarde de otoño, Ramón pidió hablar a solas con ella. Caminaron hasta el río, donde los sauces dejaban caer sus ramas en el agua.

—Áurea —dijo él, y su voz temblaba ligeramente—. Yo sé que soy mayor que tú. Que tengo... un pasado. No soy perfecto.

—Nadie lo es —respondió ella.

—Pero contigo... —hizo una pausa, buscando las palabras—. Contigo me siento entendido. Como si finalmente hubiera encontrado a alguien que habla mi idioma. ¿Tiene sentido?

Áurea sintió que el corazón se le hinchaba en el pecho.

—Sí —susurró—. Tiene todo el sentido del mundo.

Ramón tomó su mano.

—¿Te casarías conmigo?

La respuesta de Áurea fue inmediata, sin dudas:

—Sí.

La noticia llegó a Santiago en forma de carta.

Francisco Freire la recibió en su despacho de la Universidad. La leyó una vez. Luego otra. Luego se quedó mirando por la ventana durante largo rato.

Su hija Áurea, de dieciséis años, iba a casarse con Ramón Platas Freire, de veintiocho. El administrador del pazo de la Condesa de Pardo Bazán en Zanfoga. Un hombre con una hija natural no reconocida.

Francisco conocía esa historia. En un pueblo pequeño como Vilasantar, donde su propia familia tenía raíces, todo se sabía.

Tomó una decisión. Dos días después estaba en un carruaje camino a Vilasantar.

Ramón Platas recibió el mensaje de que el Catedrático Francisco Freire Barreiro deseaba verlo en casa de su hermano. Llegó con el estómago revuelto de nervios.

El futuro suegro. El padre de Áurea. Uno de los hombres más brillantes de España, Catedrático de Anatomía Quirúrgica de la Universidad de Santiago.

Ramón entró en el salón. Francisco era un hombre imponente: cincuenta y un años, alto, con una presencia que llenaba la habitación. Llevaba levita negra y un bastón con empuñadura de plata.

Se estudiaron mutuamente en silencio.

—Siéntese —dijo finalmente Francisco.

Ramón se sentó.

—Mi hermano me escribe que desea casarse con Áurea.

—Sí, señor.

—Usted es doce años mayor que ella.

—Sí, señor.

—Y tiene una hija natural no reconocida.

Ramón tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme.

—Sí, señor. María. Tiene ocho años.

Francisco asintió lentamente. Luego, para sorpresa de Ramón, sirvió dos copas de vino y le ofreció una.

—Yo también tengo una hija natural —dijo Francisco—. Áurea. A quien tampoco he reconocido oficialmente.

Ramón tomó la copa, comprendiendo adónde iba esto.

—Somos dos hombres que hemos cometido el mismo error —continuó Francisco—. Hemos tenido hijas y las hemos dejado en una situación vulnerable, dependientes de la generosidad de otros.

—Sí —dijo Ramón simplemente.

Francisco bebió un sorbo de vino.

—Tengo una propuesta. Una que creo que ambos, como caballeros, deberíamos aceptar.

—Le escucho.

—Usted quiere casarse con mi hija. Yo se lo permitiré. Pero con una condición: que ambos reconozcamos a nuestras hijas. Que les demos nuestros apellidos. Que dejemos de escondernos.

Ramón sintió algo aflojarse en su pecho. Algo que había estado tenso durante ocho años.

—Acepto —dijo—. De hecho... ya debería haberlo hecho hace mucho tiempo.

—Yo también. —Francisco extendió la mano—. Entonces tenemos un acuerdo. Yo reconoceré a Áurea antes de la boda. Y usted reconocerá a María después. Digamos... tres días después. El tiempo suficiente para que prepare los documentos notariales.

Ramón estrechó su mano.

—Gracias —dijo, y había emoción en su voz—. No solo por darme su bendición. Sino por... por entender.

Francisco sonrió levemente.

—Los secretos pesan, ¿verdad?

—Más de lo que imaginaba.

—Pues dejemos de cargarlos.

Tres días después, Francisco Freire acudió a la iglesia de San Félix de Solorio, donde se guardaba el registro parroquial donde constaba el bautismo de Áurea.

Pidió ver la partida de bautismo de Áurea Francisca Mosquera, nacida el 24 de enero de 1849.

El párroco, que conocía la historia, la trajo sin hacer preguntas.

Francisco la leyó. Allí estaba: "Áurea Francisca Mosquera, hija de Francisca Mosquera, lavandera. Padre no consta."

El párroco escribió: "El señor D. Francisco Freire, Catedrático de Medicina de esta Universidad reconoce por hija suya a la niña Áurea Francisca Mosquera"

Francisco tomó su pluma —la misma con la que firmaba artículos científicos y certificados médicos— y lo firmó.

Y en ese momento, con un trazo de pluma, Áurea dejó de ser Áurea Mosquera para convertirse en Áurea Freire Mosquera.

Era perfectamente legal. Era perfectamente válido. Y era, finalmente, la verdad escrita en un documento oficial.

Años más tarde, en 1877, Francisco la reconocería como hija suya ante el notario Juan Carreira, de acuerdo con las nuevas leyes, y la declararía única heredera legítima de todos sus bienes.

Esa misma tarde, Francisco pidió ver a su hija en privado.

Se reunieron en el salón de la casa de su tío. Áurea entró nerviosa, sin saber qué esperar. Su padre estaba de pie junto a la ventana, mirando los campos.

—Siéntate, Áurea —dijo sin volverse.

Ella se sentó.

Francisco se volvió finalmente y se acercó a ella, tomando una silla para sentarse frente a su hija. Tomó sus manos.

—He sido un cobarde, Áurea. Durante dieciséis años he sido un cobarde. Te tuve escondida, te negué mi apellido, te hice vivir en la sombra porque tenía miedo. Miedo de lo que dirían en la Universidad, miedo del escándalo, miedo de que me juzgaran.

Áurea le miraba fijamente.

Los ojos de Francisco —esos ojos que habían visto miles de cadáveres, que habían diseccionado cuerpos sin inmutarse— estaban brillantes—. Hoy fui a la iglesia de San Félix de Solorio. Firmé tu partida de bautismo. Te reconocí oficialmente como mi hija. A partir de hoy eres Áurea Freire Mosquera. Legalmente. Oficialmente. Para siempre.

Áurea sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas.

—Debería haberlo hecho hace años. Cuando naciste. Pero era joven, estúpido y cobarde. Lo siento. Lo siento tanto.

—Yo... yo nunca te he guardado rencor —dijo Áurea con voz temblorosa—. Sé que era difícil para ti. Sé que...

—No. No me des excusas. No las merezco. —Francisco apretó sus manos—. Pero quiero que sepas algo. Aunque no llevabas mi apellido, aunque no podía reconocerte públicamente... siempre fuiste mi hija. Desde el momento en que naciste. Cuando tu madre me mandó avisar aquella noche de enero, fui corriendo. Y cuando te vi, tan pequeña, tan perfecta... supe que eras mía. No biológicamente solo, sino en el corazón.

—Lo sé —susurró Áurea.

—Y ahora vas a casarte. Con un buen hombre, creo. Un hombre que entiende lo que es tener una hija y no atreverse a reconocerla. Un hombre que, gracias a ti, va a corregir su error, como yo estoy corrigiendo el mío.

—Ramón es bueno. Y me entiende. Como tú me entiendes.

Francisco sonrió, y era una sonrisa genuina, llena de amor.

—Entonces te he criado bien, aunque fuera desde lejos. Porque has aprendido a reconocer a las almas que hablan tu idioma. —Se levantó, tirando de ella para que se levantara también, y la abrazó—. Vas a ser feliz, Áurea Freire. Más feliz de lo que yo he sido. Te lo prometo.

Áurea se aferró a él, llorando en su pecho, y por primera vez en sus dieciséis años se atrevió a pronunciar la palabra que nunca había dicho en voz alta.

—Gracias, papá —susurró—. Por todo. Por venir. Por reconocerme. Por... por dejarme ser feliz.

Francisco se quedó inmóvil un instante. Luego apretó el abrazo, su voz quebrada por la emoción.

—Es lo menos que podía hacer. Es lo mínimo que mereces.

El 16 de diciembre de 1865 amaneció frío pero despejado en Vilasantar. El cielo era de un azul profundo, sin una sola nube. Era como si hasta el clima estuviera celebrando.

La iglesia de San Salvador de Barbeito se llenó desde temprano. Los quince lugares que dependían del pazo de Zanfoga habían enviado representantes. Los vecinos de Mezonzo, la familia Freire al completo. Campesinos, artesanos, comerciantes. Todos querían ver la boda del administrador del pazo.

Y todos querían ver al Catedrático de Santiago que había venido a casar a su hija.

Ramón llegó desde Zanfoga, acompañado de su madre Jacinta y de varios amigos. Vestía un traje nuevo, oscuro y sobrio. Estaba pálido de nervios, pero sonreía.

Áurea y Francisco Freire llegaron en carruaje.

Su presencia causó revuelo. Los campesinos lo miraban con respeto. Un catedrático. Un hombre que diseccionaba cadáveres y enseñaba anatomía. Un hombre de ciencia en medio del mundo rural.

Pero Francisco, de levita negra, los saludaba a todos con cortesía, sin arrogancia, y poco a poco la gente se relajó.

También había llegado, más discretamente, María Mosquera. La madre de la novia. La lavandera que había criado a Áurea durante trece años en aquella casa de Santiago. Vestía de negro, como correspondía a una mujer de su condición, pero llevaba el rostro lavado y el pelo cuidadosamente peinado. Estaba allí para ver casarse a su hija.

La iglesia olía a incienso y a flores silvestres que las mujeres del pueblo habían recogido para decorarla.

Áurea descendió del carruaje en la puerta de la iglesia del brazo de su padre.

Llevaba un vestido blanco sencillo pero hermoso, que su tía y sus primas habían cosido con amor durante semanas. Tenía flores silvestres en el pelo. No llevaba velo, solo una mantilla de encaje que había pertenecido a su abuela.

Estaba radiante.

Francisco la miró y tuvo que parpadear para contener la emoción. Su hija. Su Áurea. Ya no era la niña que visitaba en secreto en aquella casa donde su madre lavaba ropa. Ya no era la adolescente asustada del internado.

Era una mujer. Y estaba a punto de casarse.

—¿Lista? —susurró.

—Más que lista —respondió ella, apretando su brazo.

Las puertas de la iglesia se abrieron.

Y entraron.

Todos los presentes se pusieron de pie.

Áurea caminaba del brazo de su padre por el pasillo central de la iglesia. Despacio, con dignidad. Ya no había secretos. Ya no había vergüenza.

Era Áurea Freire Mosquera, hija reconocida del Catedrático Francisco Freire Barreiro.

Y caminaba hacia su futuro con la cabeza en alto.

Desde un banco lateral, María Mosquera observaba a su hija con lágrimas en los ojos. Lágrimas de orgullo, de alivio, de alegría. Su niña —su Áurea— caminaba del brazo del padre que por fin la había reconocido, hacia el hombre que la amaría. Era más de lo que María había soñado nunca para ella.

Ramón la esperaba en el altar, y cuando sus ojos se encontraron, sonrió. Era una sonrisa pequeña, íntima, solo para ella. Una sonrisa que decía: "Aquí estás. Por fin estamos aquí."

Francisco llevó a su hija hasta el altar. Luego, con suavidad, puso la mano de Áurea en la de Ramón.

—Cuídala —dijo en voz baja, solo para que Ramón lo oyera.

—Con mi vida —respondió Ramón.

Francisco asintió y se retiró a su lugar junto a Concepción, su mujer.

El cura comenzó la ceremonia.

—Ramón Platas Freire, ¿aceptas a Áurea Freire Mosquera como tu legítima esposa?

—Sí, acepto.

—Áurea Freire Mosquera, ¿aceptas a Ramón Platas Freire como tu legítimo esposo?

—Sí, acepto.

Los anillos se deslizaron en sus dedos. Oro simple, sin adornos.

—Por el poder que me confiere la Santa Madre Iglesia, yo os declaro marido y mujer.

Ramón retiró la mantilla de Áurea y la besó.

Fue un beso casto, apropiado para una iglesia llena de gente. Pero en ese beso había promesas. De fidelidad. De compañía. De entendimiento.

De dos almas que finalmente habían encontrado su lugar.

La iglesia estalló en aplausos.

María Mosquera lloraba abiertamente ahora, sin importarle quién la viera. Su hija era feliz. Su hija tenía un apellido. Su hija tenía un futuro.

Era suficiente. Era más que suficiente.

La celebración fue en la casa grande del pazo de Zanfoga.

Las mesas se habían montado en el patio, bajo las ramas desnudas de los árboles. Había vino, empanadas, pulpo, queso, pan recién horneado. Los músicos tocaban muñeiras y la gente bailaba.

Francisco observaba todo desde un rincón, con una copa de vino en la mano. Concepción estaba a su lado.

—Es una muchacha encantadora —dijo Concepción—. Has hecho bien en venir.

—Debí venir hace años.

—Pero viniste hoy. Eso es lo que importa.

Francisco vio a Áurea bailando con Ramón. Ella reía, con la cabeza echada hacia atrás, completamente feliz. Y Ramón la miraba como si no hubiera nadie más en el mundo.

—Va a ser feliz aquí —dijo Francisco—. Más feliz de lo que hubiera sido en Santiago.

—Por supuesto que sí. Ha encontrado donde pertenece.

Y era verdad. Mientras Francisco observaba a su hija, rodeada de la gente de Vilasantar, en el pazo donde viviría, con el hombre que la amaba... supo que había tomado la decisión correcta.

Áurea no necesitaba la sociedad santiaguina con sus reglas rígidas y sus murmullos. No necesitaba un marido poderoso o un apellido antiguo.

Necesitaba exactamente esto: un lugar donde ser ella misma. Un hombre que la entendiera. Una vida sencilla pero llena de amor.

En otro rincón del patio, María Mosquera observaba también a su hija. Una de las primas de Áurea se le había acercado, ofreciéndole comida, tratándola con amabilidad. María aceptó con gratitud, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años.

Francisco y Concepción partieron al anochecer. Áurea los despidió en la puerta, abrazando a su padre durante largo rato.

—Volveré a visitarte —prometió Francisco.

—Lo sé.

—Y cuando tenga nietos...

—Serás un abuelo estupendo —bromeó ella.

Francisco rió, un sonido raro en él.

—Probablemente. —La besó en la frente—. Sé feliz, Áurea. Es lo único que te pido.

—Ya lo soy, papá. Ya lo soy.

Mientras el carruaje se alejaba por el camino, Ramón se acercó a Áurea y la rodeó con el brazo.

—¿Preparada para tu primera noche como señora del pazo?

Áurea se apoyó contra él, sintiendo su calor, su solidez.

—Más que preparada.

Entraron juntos a la casa grande. Su casa ahora. Su hogar.

CAPÍTULO XI: La muerte de Concepción

Cuando Francisco aceptó la cátedra de Obstetricia en Granada en 1867, Concepción insistió en acompañarlo.

—No voy a quedarme aquí sola —dijo con esa determinación tranquila que la caracterizaba—. Somos un matrimonio. Vamos juntos.

Francisco había protestado. Granada estaba muy lejos, el clima era distinto, no conocían a nadie allí. Pero Concepción ya había empezado a hacer las maletas.

Así que se fueron juntos. Dejaron la casa de Casas Reales al cuidado de Timoteo y tomaron el tren hacia el sur.

Granada fue una revelación para ambos. El sol ardiente, tan diferente de la bruma perpetua de Galicia. La Alhambra elevándose sobre la ciudad como un sueño de piedra dorada. Los jardines del Generalife con sus fuentes murmurantes. El olor a azahar en primavera.

Concepción florecía allí. Francisco nunca la había visto tan feliz. Paseaban por el Albaicín al atardecer, subían al mirador de San Nicolás a contemplar la puesta de sol sobre Sierra Nevada. Ella aprendía palabras en andaluz de las vendedoras del mercado, se reía de su propio acento castellano.

En las noches de verano, cuando el calor hacía imposible dormir, se sentaban en el patio de su casa alquilada y ella le leía en voz alta. Poesía, principalmente. A Concepción le gustaba la poesía.

Francisco descubrió algo que no había sabido durante sus once años de matrimonio: amaba a su mujer.

No con la pasión ardiente de la juventud —él ya había pasado de los cincuenta— sino con algo más profundo y permanente. La amaba como se ama el hogar después de un largo viaje. Como se ama la certeza en medio del caos.

Pero al año siguiente, en 1868, llegó la noticia: lo querían de vuelta en Santiago como Catedrático de Anatomía Quirúrgica. Era un ascenso, un honor. La Universidad de Santiago era más prestigiosa que la de Granada, y volver significaba regresar a casa.

Concepción preparó el equipaje sin protestar, aunque Francisco vio la tristeza en sus ojos cuando miraba por última vez los tejados de Granada desde la ventana del tren.

—Volveremos a visitarla —le prometió—. Algún día.

Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro.

No sabían que nunca volverían.

El regreso a Santiago fue en abril de 1868. La ciudad los recibió con su lluvia perpetua, sus calles empedradas resbaladizas, su cielo gris. Después del sol de Granada, parecía que hubieran vuelto a un mundo en blanco y negro.

Se instalaron de nuevo en Casas Reales número 10. Timoteo seguía viviendo allí, ahora ya médico graduado, preparando su tesis sobre enfermedades mentales. La casa había permanecido intacta, esperándolos, pero se sentía más fría que antes.

Concepción no dijo nada, pero Francisco la veía mirar por la ventana con nostalgia, como buscando el sol que ya no estaba.

Al principio todo parecía normal. Francisco retomó sus clases en la Facultad de Medicina. Concepción reanudó sus visitas sociales, sus tardes de costura con las primas. La vida en Santiago continuaba como siempre había continuado, lenta y predecible.

Pero en septiembre, Concepción empezó a sentirse mal.

Comenzó con dolor de cabeza. Luego fiebre baja. Concepción restó importancia.

—Es solo el cambio de clima —decía—. Me acostumbraré.

Pero no se acostumbró. La fiebre aumentó. Aparecieron dolores abdominales. Concepción, que nunca se quejaba de nada, empezó a quedarse en cama por las mañanas.

Francisco, alarmado, la examinó él mismo. Luego llamó a colegas. Vinieron tres médicos distintos, incluyendo a Timoteo. Todos palparon, auscultaron, tomaron el pulso, observaron la lengua, estudiaron la orina.

Ninguno sabía qué era.

Concepción empeoraba día a día.

Una noche de mediados de octubre, Francisco se quedó despierto sentado junto a la cama de su mujer. Llevaba tres semanas enferma. Ya no comía. Apenas bebía agua. La fiebre le había quitado toda la carne de los huesos, dejándola casi transparente.

Estaba consciente esa noche, lo cual era raro. Los últimos días había pasado la mayor parte del tiempo en un delirio febril, murmurando cosas sin sentido.

—Francisco —susurró.

Él tomó su mano inmediatamente.

—Estoy aquí.

—Tengo frío.

Hacía calor en la habitación. Había una brasero encendido a pesar de ser verano. Pero él la cubrió con otra manta de todas formas.

—¿Mejor?

Ella asintió débilmente. Luego, después de un largo silencio:

—Granada era hermosa, ¿verdad?

A Francisco se le cerró la garganta.

—Sí. Muy hermosa.

—Me hubiera gustado... quedarme allí.

—Lo sé.

—Pero entiendo por qué teníamos que volver. Tu carrera...

—Al diablo con mi carrera —dijo Francisco, y se sorprendió de la vehemencia en su propia voz—. Deberíamos habernos quedado. Si te hacía feliz, deberíamos habernos quedado.

Concepción sonrió levemente.

—Tú me hacías feliz. No importaba dónde estuviéramos.

Esas fueron las últimas palabras coherentes que le dijo.

Tres días después, Concepción Sánchez Freire entró en coma.

Francisco no salió de su lado. Canceló todas sus clases. El Decano de la Facultad envió una nota expresando su preocupación, sugiriendo que Francisco descansara, que dejara que otros médicos se ocuparan. Francisco rompió la nota sin responder.

Timoteo entraba y salía de la habitación, trayendo agua fresca, paños limpios, medicamentos que sabían que no funcionarían. La vecina, la señora Rivas, rezaba el rosario en una esquina, sus dedos moviéndose mecánicamente sobre las cuentas.

Francisco simplemente se sentaba, sosteniendo la mano de Conchita, sintiendo cómo cada hora que pasaba la vida se le escapaba un poco más.

La respiración de ella se volvió irregular. A veces jadeaba, otras veces pasaban largos segundos sin que respirara en absoluto. Cada vez que dejaba de respirar, Francisco sentía que su propio corazón se detenía, esperando, rezando para que volviera a tomar aire.

Y lo hacía. Una vez más. Y otra. Y otra.

Hasta que no lo hizo.

Concepción Sánchez Freire murió al amanecer del 20 de octubre de 1868.

Francisco estaba dormitando en la silla cuando Timoteo le tocó suavemente el hombro.

—Francisco. Se ha ido.

Abrió los ojos. Miró a su mujer. Ya no respiraba. Su rostro, que había estado contraído por el dolor durante semanas, estaba ahora en paz. Parecía más joven, como si la muerte le hubiera devuelto algo de la mujer que había sido antes de la enfermedad.

Francisco se levantó lentamente. Le soltó la mano con cuidado, como si temiera hacerle daño. Se inclinó y besó su frente. Estaba fría.

—Conchita —susurró.

Luego salió de la habitación.

Lo que pasó después se convertiría en leyenda en la casa de Casas Reales.

Francisco Freire Barreiro, Catedrático de Anatomía Quirúrgica, uno de los médicos más brillantes de España, experto en la mecánica de la muerte y la disección del cuerpo humano, se derrumbó.

No lloró. Eso hubiera sido comprensible, normal incluso.

Simplemente... vagaba.

Bajaba las escaleras, cruzaba el salón, subía de nuevo. Entraba a su despacho, salía. Iba a la cocina, miraba alrededor como si no recordara por qué había ido allí, volvía a salir.

Y mientras vagaba, repetía un nombre. Una y otra vez. No gritando, no sollozando. Solo susurrando, como una letanía, como una oración sin destinatario:

—Conchita... Conchita... Conchita...

Por los pasillos. Por las escaleras. Por las habitaciones vacías.

—Conchita... Conchita...

La señora Rivas, aterrada, le dijo a Timoteo que parecía un alma en pena.

Las semanas que siguieron fueron nebulosas para Francisco.

Se obligó a volver a la Universidad. Tenía clases que dar, responsabilidades que cumplir. Pero se movía como un autómata. Daba sus lecciones de memoria, sin pasión, sin el brillo que antes caracterizaba su enseñanza.

Sus colegas lo miraban con preocupación pero no sabían qué decir. ¿Qué se le dice a un hombre que ha perdido a su mujer? Especialmente a un hombre como Francisco Freire, tan serio, tan contenido, tan poco dado a mostrar emociones.

Pasaron los meses. El verano se convirtió en otoño. Las hojas cayeron de los árboles en el patio. La lluvia de Santiago volvió con fuerza, lavando las calles, llenando los canales.

Francisco continuaba. Porque eso era lo que quedaba: continuar.

Pero algo fundamental había cambiado en él. Los que lo conocían bien podían verlo. Había una dureza nueva en sus ojos, una distancia. Como si parte de él se hubiera ido con Concepción a esa tumba.

Su hija Áurea —ahora viviendo en Vilasantar con su marido Ramón y sus primeros hijos, Lola y Juanito— vino a visitarlo en noviembre. Francisco la recibió con afecto, pero Áurea notó la diferencia.

—Papá, ¿Estás bien? —le preguntó.

—Estoy bien —respondió él.

Pero no era verdad. Y ambos lo sabían.

Cuando Áurea se fue, Francisco se quedó solo en su despacho, rodeado de libros de anatomía, esqueletos, preparaciones en formol. Todo el conocimiento del mundo sobre el cuerpo humano, y no había podido salvar a la única persona que realmente importaba.

Se preguntó, no por primera vez, qué sentido tenía todo.

Con el tiempo, Francisco aprendió a vivir con el vacío. No se cura de una pérdida así; simplemente se aprende a cargarla.

Hasta que dos años después, todo cambió. Lo cuenta el mismo en su libro:

"En una de las noches más frías del mes de Enero de 1870 conversábamos agradablemente al amor de la lumbre varios amigos en casa de uno de nosotros, á la sazón convaleciente de una gravísima enfermedad. Encima de la mesa en torno de la cual nos apiñábamos, para que no se escapase el brasero, había un libro. Abrióle uno de los contertulios, y leyó: La Tierra Santa, el Monte Líbano, el Egipto y el Monte Sinaí, relación del estado presente de estos países, extractada de los Viajes a Jerusalén y al Monte Sinaí del P. María José de Geramb. No se necesitó más para que la conversacion, hasta entónces un tanto fria y descolorida, tomase tal animacion, que nos sorprendieron las más altas horas de la noche hablando de Jerusalén, Belén, Nazaret, el Jordán, el mar Muerto, el lago de Tiberíades, el Tabor, el Carmelo. Desde aquel punto y hora quedó resuelta nuestra peregrinación a los Santos Lugares. Durante los cinco años que corrieron entre la resolución y la partida, apenas sabíamos hablar de otra cosa que de la Tierra bendita de nuestra redención"

Francisco tenía cincuenta y tres años. No era viejo, pero tampoco joven. Sintiendo la mortalidad acercándose, preguntándose qué dejaría atrás.

SEGUNDA PARTE: El Peregrino

CAPÍTULO XII: LA PARTIDA

15-19 de febrero de 1875: De Santiago a Madrid

Lunes, 15 de febrero — Santiago de Compostela

La lluvia golpeaba las piedras de Santiago con la furia de febrero. Francisco Freire Barreiro cerró por última vez la puerta de su despacho en la Facultad de Medicina. Cincuenta y ocho años. Decano de la Facultad nombrado desde hacía pocos días. Catedrático de Anatomía Quirúrgica. Viudo desde hacía siete años.

Áurea vivía ahora en Vilasantar, casada con Ramón Platas, en el pazo de la Condesa de Pardo Bazán, madre de cuatro hijos. Su vida había tomado su propio rumbo, próspero y respetable.

El Papa Pío IX había proclamado 1875 como Año del Jubileo Universal. Quien llegara hasta Jerusalén recibiría el perdón de todos los pecados. A Francisco le habían concedido desde Madrid cuatro meses de licencia con sueldo para la peregrinación, con la justificación de visitar las facultades de medicina de los diversos países por donde pasara para traer de vuelta nuevas prácticas y nuevas ideas.

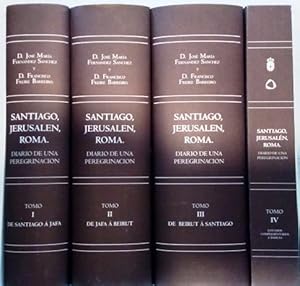

José María Fernández Sánchez, su compañero, lo esperaba en el andén de la estación. Cuarenta y dos años, catedrático de Literatura, una energía imparable. Llevaban cinco años planificando este viaje: España, Francia, Egipto, Palestina, Siria, Grecia, Italia, Francia, Inglaterra. Cuatro meses. Diez mil kilómetros.

Ambos se despidieron de todos sus familiares entre lágrimas de emoción.

El tren pitó. Subieron al vagón de primera clase. Santiago desapareció entre la niebla mientras el convoy avanzaba hacia el sur.

Por la tarde — Tuy y la frontera portuguesa

En aquellos años todavía no había comunicación ferroviaria entre Galicia y Madrid, por lo que la alternativa era hacerlo atravesando Portugal.

El tren se detuvo en Tuy a media tarde. Última ciudad española antes de Portugal. La catedral se alzaba sobre el río Miño como una fortaleza medieval. Francisco y José María bajaron para estirar las piernas mientras cambiaban de tren.

En el puente internacional, guardias españoles y portugueses revisaban los documentos con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Francisco observó el río. Ancho, marrón, cargado de siglos. Cuánto tiempo llevaba este agua dividiendo reinos, arrastrando historia.

—¿En qué piensas? —preguntó José María.

—En que los ríos no saben de fronteras —respondió Francisco—. Pero nosotros las inventamos igual.

Cruzaron a Portugal. El tren portugués era más viejo, más lento, los asientos menos cómodos. Pero el paisaje al otro lado de la ventana era el mismo: colinas verdes, aldeas de piedra, campesinos que levantaban la vista al paso del convoy.

Pasaron la noche en Oporto.

Martes, 16 de febrero — Portugal: Oporto, Coimbra, Pombal

Oporto amaneció gris. La ciudad se extendía en terrazas sobre el Duero, las casas apretujadas unas contra otras, las tejas rojas brillando bajo la llovizna. Francisco y José María visitaron rápidamente la catedral —oscura, románica, llena de oro barroco— antes de continuar viaje.

El tren serpenteaba hacia el sur. Portugal era tierra pobre. Aldeas de adobe. Campos sin cultivar. Niños descalzos que corrían junto a las vías.

Coimbra apareció al mediodía. La universidad se alzaba sobre la colina, orgullosa, una de las más antiguas de Europa. José María insistió en visitarla. Francisco lo siguió por claustros medievales y bibliotecas llenas de manuscritos. Era impresionante.

Pombal al anochecer. Otro cambio de tren. Otra fonda. Francisco dormitó en el vagón mientras el tren avanzaba en la noche.

Miércoles, 17 de febrero — Regreso a España: Badajoz

Cruzaron de nuevo a España al amanecer. Badajoz los recibió con sol y polvo. Era como entrar en otro mundo. El verde de Portugal desaparecía, reemplazado por la tierra extremeña: tierra ocre, olivos retorcidos, cielos inmensos.

El tren se detuvo cuatro horas en Badajoz. Francisco y José María caminaron por la ciudad. Murallas árabes. Calles estrechas que olían a aceite frito y estiércol de mula. La catedral era maciza, sin gracia particular.

En una taberna cerca de la estación, comieron cordero asado y bebieron vino áspero. Un viejo con la cara curtida por el sol les preguntó adónde iban.

—A Jerusalén —dijo José María.

El viejo se santiguó.

—Que Dios os proteja —murmuró—. Yo tuve un pariente que fue en peregrinación a Tierra Santa. Nunca volvió.

Francisco asintió cortésmente, pero no dijo nada. Había visto morir a demasiados hombres para ser ingenuo respecto a la muerte. Sabía los riesgos. Malaria. Cólera. Disentería. Los turcos. El desierto. Pero precisamente por eso valía la pena. Un hombre de su edad necesitaba sentirse vivo.

Medellín y Aranjuez

El tren continuó hacia Madrid. Medellín pasó como un sueño: pueblo polvoriento junto al Guadiana, famoso solo por ser la cuna de Hernán Cortés. Francisco miró por la ventanilla. Desde aquí había salido un hombre que conquistó un imperio.

Aranjuez al atardecer. Los jardines reales se extendían a ambos lados del Tajo. Fuentes, estatuas, avenidas perfectamente trazadas. El Palacio Real brillaba rosa bajo el sol poniente. Un capricho de reyes, pensó Francisco. Hermoso, ciertamente. Pero solo un capricho.

Jueves, 19 de febrero — Llegada a Madrid

El tren entró en la estación del Mediodía escupiendo vapor negro. Cuatro días desde Santiago. Francisco bajó al andén con las piernas entumecidas. Le dolía la espalda. Los ojos le ardían de cansancio. Pero habían llegado.

Madrid hervía con trescientas mil almas. Vendedores ambulantes. Carruajes. El griterío ensordecedor de una capital.

España en 1875 era un reino que intentaba encontrar estabilidad. La República había caído. El joven Alfonso XII acababa de ser coronado. El país buscaba paz después de años de caos.

Francisco y José María caminaron hacia la Obra Pía de los Santos Lugares, la institución de los Padres Franciscanos que ayudaba a los peregrinos españoles. Necesitaban conseguir las bendiciones y salvoconductos para Jerusalén.

Y luego continuarían hacia el Mediterráneo.

Hacia el mar que los llevaría al otro lado del mundo.

CAPÍTULO XIII: MADRID Y EL CAMINO AL MEDITERRÁNEO

19-27 de febrero de 1875: De Madrid a Marsella

Viernes 19 - Lunes 22 de febrero — Madrid

La Obra Pía de los Santos Lugares ocupaba un edificio austero cerca de la Puerta del Sol. Un sacerdote anciano, de manos temblorosas y voz cansada, los recibió en un despacho lleno de mapas de Tierra Santa y relicarios polvorientos.

—¿Santiago de Compostela? —preguntó, examinando sus credenciales—. ¿Catedráticos de la Universidad?

—Así es, padre —respondió José María—. Emprendemos peregrinación al Santo Sepulcro con motivo del Año Jubilar.

El sacerdote firmó los documentos. Selló las cartas de presentación para los franciscanos de Jerusalén. Les entregó medallas bendecidas por el Papa.

—Que Dios os acompañe —dijo—. Tierra Santa no es España. El clima, las enfermedades, los turcos... Muchos peregrinos parten. No todos regresan.

Durante tres días recorrieron Madrid. La ciudad era un contraste perpetuo entre grandeza y miseria. El Palacio Real brillaba dorado sobre la colina, mientras en las calles de Lavapiés los niños descalzos pedían limosna. Visitaron el Museo del Prado —Velázquez, Goya, El Bosco—, caminaron por los jardines del Retiro, asistieron a misa en San Francisco el Grande.

José María tomaba notas sin parar. Francisco observaba. El anatomista en él estudiaba los rostros: mendigos con cicatrices de viruela, aristócratas con los dientes podridos bajo el maquillaje, soldados jóvenes que volverían a morir en otra guerra carlista.

En Madrid se les unió un nuevo peregrino, el Marqués de Santacruz de Rivadulla, que les acompañaría en todo su viaje, junto con otros dos peregrinos españoles que se unirían en Marsella. Serían un total de cinco compañeros de peregrinación.

El martes 23, antes del amanecer, tomaron el tren hacia el este.

Martes 23 de febrero — Hacia Aragón

El paisaje cambió rápidamente. Madrid quedó atrás, envuelta en su propia bruma. El tren ascendía hacia la meseta castellana.

Alcalá de Henares apareció brevemente: la universidad de Cisneros, cerrada ahora, convertida en cuartel. José María suspiró. Aquí había nacido Cervantes. Ahora solo quedaban soldados aburridos fumando en los claustros.

Guadalajara. Sigüenza. Pueblos de piedra aferrados a colinas peladas. La catedral de Sigüenza se alzaba como un buque de guerra medieval sobre el caserío. Pararon apenas una hora. Francisco bajó a estirar las piernas. El frío de febrero mordía los huesos.

Calatayud al anochecer. Torres mudéjares recortadas contra el cielo violeta. El tren pitó y continuó en la noche.

Miércoles 24 de febrero — Zaragoza

Llegaron a Zaragoza al amanecer. La ciudad despertaba entre el ruido de carros y vendedores ambulantes. El Ebro fluía ancho y turbio junto a las murallas romanas.

La Basílica del Pilar dominaba la ciudad. José María insistió en visitarla. Entraron en el templo inmenso, lleno de capillas barrocas que goteaban oro. La Santa Columna se alzaba en el centro, gastada por los besos de millones de peregrinos.

Francisco observó a una anciana que besaba la piedra con fervor, llorando. Ella creía. Realmente creía que esta columna había sido traída por la Virgen María en persona. ¿Quién era él para juzgar? La fe era un misterio que la anatomía no podía explicar.

Continuaron viaje esa misma tarde.

Jueves 25 de febrero — Lérida

El tren cruzaba ahora tierras catalanas. El paisaje se volvía más verde, más suave. Aparecían viñedos, olivares, masías de piedra con torres de vigilancia.

Lérida se extendía bajo su catedral fortificada. Otra ciudad de frontera, marcada por siglos de guerras entre cristianos y musulmanes. Francisco miró por la ventanilla mientras el tren se detenía brevemente. Historia escrita en piedra y sangre.

José María dormitaba en el asiento de enfrente, la cabeza apoyada contra la ventana. Francisco sacó su cuaderno y escribió:

"Llevamos diez días de viaje. He visto más de España en estos días que en cincuenta y ocho años de vida. Cada ciudad, cada río, cada montaña es un mundo. ¿Cómo será Jerusalén?"

Viernes 26 - Sábado 27 de febrero — Barcelona

Barcelona los recibió con bullicio y mar. Era otra España. Moderna. Industrial. Las chimeneas de las fábricas textiles competían con los campanarios góticos. El puerto hervía de actividad: vapores, goletas, bergantines de todas las banderas del Mediterráneo.

Visitaron la catedral gótica, caminaron por las Ramblas entre vendedores de flores y pájaros, subieron a Montjuïc para ver la ciudad extendida como un anfiteatro sobre el mar.

Pero lo más importante fue el puerto. Allí, en los muelles de la Barceloneta, encontraron el vapor que los llevaría a Marsella. Un barco francés de la Compagnie Générale Transatlantique. No era grande ni lujoso, pero era sólido. Zarpaba el domingo al amanecer.

Francisco durmió mal esa última noche en suelo español. Por la ventana de la fonda oía el sonido del mar. Había nacido en Galicia, junto al Atlántico. Pero nunca había navegado. Mañana subiría a un barco y cruzaría el Mediterráneo.

España quedaba atrás. Francia los esperaba. Y más allá de Francia, el mundo.

Domingo 27 de febrero - Sábado 3 de marzo — Marsella