LA INTIMIDAD DE LA CASA CARUNCHO

La historia de Antonino Caruncho Méndez-Vigo, quien emigró a Cuba, tuvo éxito en el negocio del tabaco, volvió próspero y construyó la Casa Caruncho.

- PRÓLOGO

- PARTE I: LAS RAÍCES (1821-1839)

- CAPÍTULO 1: EL HIJO DEL HÉROE

- CAPÍTULO 2: LECCIONES DE UN PADRE

- CAPÍTULO 3: EL SUEÑO AMERICANO

- CAPÍTULO 4: LA DESPEDIDA

- PARTE II: EL NUEVO MUNDO (1839-1845)

- CAPÍTULO 5: TRAVESÍA

- CAPÍTULO 6: LA HABANA

- CAPÍTULO 7: LOS PRIMEROS PASOS

- CAPÍTULO 8: LA OPORTUNIDAD

- PARTE III: LA INTIMIDAD (1841-1858)

- CAPÍTULO 9: NACIMIENTO DE UNA MARCA

- CAPÍTULO 10: CONSTRUYENDO UN IMPERIO

- CAPÍTULO 11: EL PRECIO DEL ÉXITO

- CAPÍTULO 12: EMILIA

- PARTE IV: EL RETORNO (1861-1873)

- CAPÍTULO 13: LA CORUÑA

- CAPÍTULO 14: LA INVERSIÓN

- CAPÍTULO 15: EL FINAL

- CAPÍTULO 16: EL LEGADO

- EPÍLOGO: TRES GENERACIONES DESPUÉS

- NOTA FINAL

PRÓLOGO

Hay vidas que parecen escritas por el humo. Vidas que se elevan, se expanden, llenan el aire de aroma y luego, lentamente, se desvanecen dejando solo un rastro en la memoria de quienes las respiraron.

La de Antonino Caruncho fue una de esas vidas.

Cuando hoy sostengo entre mis dedos uno de aquellos viejos puros con la marca LA INTIMIDAD —rescatado por coleccionistas que lo veneran como reliquia—, pienso en aquel joven gallego de apenas dieciocho años que abandonó las frías costas de Ares con nada más que una maleta de sueños y el apellido de su padre resonando en su pecho como un tambor de guerra.

No sabía entonces que fundaría un imperio. Que su nombre viajaría en cajas de cedro hasta los salones más refinados de Europa. Que introduciría una revolución silenciosa en sus fábricas, donde las palabras de Víctor Hugo y Alejandro Dumas se entrelazarían con el aroma del tabaco.

Esta es su historia.

PARTE I: LAS RAÍCES (1821-1839)

CAPÍTULO 1: EL HIJO DEL HÉROE

Septiembre de 1821, Ares, La Coruña

El día que nació Antonino, su padre José María Caruncho Bermúdez de Castro apenas pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de alegría únicamente, sino de algo más profundo: alivio, esperanza, redención.

Hacía apenas seis años que había regresado de la Guerra de la Independencia, donde había visto morir a su hermano Ramón en la batalla de Alba de Tormes. Aquella herida nunca había cerrado del todo.

—Es un varón, Don José María —anunció la comadrona—. Fuerte como un roble.

José María se acercó a su esposa Eugenia, que yacía exhausta pero sonriente. Eugenia Méndez de Vigo García había traído a este mundo a su primogénito después de un parto difícil que había durado toda la noche. Era una mujer de temple asturiano, de esas que no se quejan.

—¿Cómo lo llamaremos? —susurró ella.

José María miró por la ventana hacia el puerto de Ares. Los barcos mecían sus mástiles como si saludaran al nuevo miembro de la familia. Más allá, el Atlántico se extendía infinito, prometiendo mundos desconocidos.

—Antonino —dijo finalmente—. Se llamará Antonino.

El nombre resonó en la habitación con una solemnidad inesperada. Era un buen nombre. Un nombre que sonaba a determinación, a futuro.

Lo que José María no podía imaginar entonces era que aquel bebé que sostenía entre sus brazos, con sus puños cerrados y su llanto vigoroso, cruzaría ese mismo océano dieciocho años después en busca de una fortuna que cambiaría el destino de toda la familia.

CAPÍTULO 2: LECCIONES DE UN PADRE

1830, Ares

Transcurría el mismo año en que otro antepasado, José Guimaraens, el portugués, se embarcaría rumbo a Chile desde Lisboa.

Antonino tenía nueve años cuando su padre lo llevó por primera vez al puerto al amanecer. Las gaviotas chillaban sobre sus cabezas y el olor a sal impregnaba el aire fresco de la mañana.

—Mira bien, hijo —dijo José María, señalando los barcos que se preparaban para zarpar—. Cada uno de esos barcos lleva consigo las esperanzas de alguien. Mercancías, sí, pero también sueños. El comercio es lo que mueve el mundo.

Antonino observaba fascinado. Había algo hipnótico en el movimiento de los marineros cargando cajas, en las velas hinchándose con el viento, en ese momento justo antes de que un barco soltara amarras y se dirigiera hacia lo desconocido.

—¿Tú has estado en un barco, padre?

José María sonrió con tristeza.

—No, pero no me han faltado ganas de hacerlo.

Esa conversación se repetiría muchas veces a lo largo de los años. José María nunca perdió la oportunidad de enseñar a su hijo sobre el mundo del comercio, sobre la importancia de la honestidad en los negocios, sobre cómo una palabra dada valía más que cien contratos firmados.

—Un hombre sin palabra no es hombre —le decía—. Y un comerciante sin reputación no es más que un estafador esperando ser descubierto.

Antonino absorbía cada lección como una esponja. Era un niño inquieto, curioso, con una inteligencia vivaz que se reflejaba en sus ojos oscuros. Sus tres hermanas menores —Zoila, Patricia y Eufrasia— lo adoraban, aunque a veces se quejaban de que su hermano recibía demasiada atención por ser el único varón.

Pero José María tenía sus razones. Él sabía que en aquel mundo, un hombre necesitaba estar preparado. Y si algo había aprendido en la guerra, era que la preparación lo era todo.

CAPÍTULO 3: EL SUEÑO AMERICANO

1838, Ares

Antonino tenía diecisiete años cuando la idea comenzó a tomar forma. No fue un momento de revelación súbita, sino más bien una semilla que había germinado lentamente en su mente durante años.

Había escuchado las historias. Todos las habían escuchado. Historias de gallegos que cruzaban el océano y regresaban convertidos en hombres ricos. Indianos, los llamaban. Algunos volvían con fortunas que parecían sacadas de cuentos de hadas. Otros nunca regresaban, tragados por enfermedades tropicales o por la simple mala suerte.

Pero Antonino no pensaba en el fracaso. Pensaba en Cuba.

Cuba, la perla del Caribe. La isla donde el azúcar fluía como ríos dorados y donde el tabaco —ese tabaco del que tanto se hablaba— crecía con una calidad que no tenía rival en el mundo.

Una tarde, mientras cenaban, Antonino dejó caer la bomba:

—Padre, quiero ir a Cuba.

El silencio que siguió fue ensordecedor. Eugenia dejó caer el tenedor sobre el plato con un tintineo metálico. Sus hermanas lo miraron con ojos como platos. José María, sin embargo, no pareció sorprendido.

—¿Cuándo? —preguntó simplemente.

—Pronto. El próximo año, si es posible.

Eugenia intervino, con la voz temblorosa:

—¿Cuba? Pero hijo, está al otro lado del mundo. ¿Y qué harías allí?

Antonino se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de entusiasmo:

—Comerciar, madre. Hay oportunidades allí que aquí nunca tendré. El tabaco, el azúcar... La Habana es el puerto más importante del Caribe. Dicen que en 1817, cuando se abolió el estanco real, cuando se acabó el monopolio español, la industria tabacalera explotó. Ahora hay más de mil fábricas en la isla.

José María escuchaba en silencio, evaluando. Finalmente habló:

—No es una decisión que se tome a la ligera, Antonino. El viaje dura meses. Muchos mueren en el camino. Y cuando llegas... si llegas... no conoces a nadie, no tienes contactos, no tienes dinero para empezar.

—Tú tienes contactos —dijo Antonino, mirando fijamente a su padre—. Conoces a comerciantes en todos los puertos. Puedes darme cartas de presentación.

Era cierto, José María había establecido relaciones con muchos hombres de negocios. Pero enviar a su único hijo al otro lado del mundo...

Esa noche, José María y Eugenia hablaron hasta tarde. Al final, fue ella quien tomó la decisión:

—Si no lo dejamos ir, pasará el resto de su vida preguntándose "qué hubiera pasado si...". Y eso es peor que cualquier peligro que pueda enfrentar en Cuba.

Tenía razón. Y ambos lo sabían.

CAPÍTULO 4: LA DESPEDIDA

Febrero de 1839, Puerto de La Coruña

El día de la partida amaneció gris, como si el cielo gallego se hubiera puesto de luto. Antonino, con sus dieciocho años cumplidos hacía poco, esperaba en el puerto junto a su familia. El bergantín "Santa Eulalia" se mecía suavemente en el agua, preparándose para zarpar hacia La Habana.

Su equipaje era modesto: una maleta con ropa, algunos libros, las cartas de recomendación que su padre había conseguido cuidadosamente durante meses, y una bolsa de cuero con sus ahorros. No era mucho, pero era todo lo que necesitaba para empezar.

Eugenia no podía dejar de llorar. Abrazó a su hijo con tanta fuerza que Antonino apenas podía respirar.

—Escríbenos —le susurró al oído—. Escríbenos aunque sea una vez al mes. Necesito saber que estás bien.

—Lo haré, madre. Lo prometo.

Sus hermanas también lloraban. Incluso Zoila, la mayor y la más estoica de las tres, tenía los ojos enrojecidos.

José María fue el último en despedirse. Puso sus manos sobre los hombros de su hijo y lo miró a los ojos.

—Recuerda todo lo que te he enseñado. Tu palabra es tu honor. Tu reputación es tu capital. Y nunca, nunca comprometas tus principios por dinero rápido.

—No lo haré, padre.

—Y otra cosa, Antonino —añadió José María, bajando la voz—. El mundo está cambiando. La abolición del control del tabaco en Cuba por parte de España ha abierto posibilidades que no existían antes. Pero con las oportunidades vienen los oportunistas. Ten cuidado en quién confías.

—Lo tendré.

Se abrazaron. Fue un abrazo largo, de esos que intentan comprimir años de amor en un solo momento.

—Hazme sentir orgulloso —dijo José María.

—Lo haré, no lo dudes —respondió Antonino—.

Cuando finalmente subió al barco, Antonino se quedó en la borda, mirando a su familia que se hacía cada vez más pequeña en el muelle. Siguió mirando hasta que no fueron más que puntos en la distancia, hasta que La Coruña misma se convirtió en una línea gris en el horizonte.

Solo entonces se permitió sentir el miedo que había estado conteniendo. El miedo a lo desconocido, a la posibilidad del fracaso, a la soledad que sin duda lo esperaba al otro lado del océano.

Pero junto al miedo, sentía otra cosa: una emoción que hacía que su corazón latiera más rápido, que sus manos temblaran ligeramente. Era excitación. Era la sensación embriagadora de estar al borde de algo grande.

El "Santa Eulalia" apuntó su proa hacia el oeste, hacia el horizonte infinito, hacia América.

El viaje había comenzado.

PARTE II: EL NUEVO MUNDO (1839-1845)

CAPÍTULO 5: TRAVESÍA

Marzo de 1839, Océano Atlántico

El viaje duró sesenta y tres días. Sesenta y tres días de olas que sacudían el barco como si fuera un juguete en manos de un niño caprichoso. Sesenta y tres días de comida rancia, agua que sabía a madera podrida, y el constante crujido del casco que a veces hacía pensar que el barco se iba a partir en dos.

Los primeros días, Antonino los pasó vomitando. El mareo era tan intenso que llegó a pensar que moriría allí, en aquella cabina diminuta que compartía con otros tres pasajeros. Uno de ellos, un catalán llamado Bosch que había hecho el viaje dos veces antes, se reía de su sufrimiento.

—Dale tiempo, muchacho —le decía—. El mar siempre cobra su peaje a los novatos. Pero después de la primera semana, o te acostumbras o te tiras por la borda. Y tú no pareces de los que se tiran.

Tenía razón. Hacia el décimo día, el cuerpo de Antonino finalmente se adaptó al movimiento constante. Empezó a comer de nuevo, a caminar por cubierta, a conversar con los otros pasajeros.

Había de todo en aquel barco. Comerciantes como él, buscando fortuna. Funcionarios destinados a la administración colonial. Varios militares. Un grupo de monjas que iban a fundar un convento en Santiago de Cuba. Y decenas de emigrantes humildes que viajaban en la bodega, hacinados como ganado, con la esperanza de encontrar en América lo que España les había negado.

Antonino pasaba las horas en cubierta, observando el océano infinito. A veces veían otros barcos en la distancia. Una vez, un banco de delfines los acompañó durante horas, saltando junto al casco como si los escoltaran. Otra vez, una tormenta los azotó durante dos días enteros, y Antonino tuvo que atarse a un mástil para no ser arrastrado por las olas que barrían la cubierta.

Pero lo que más recordaría de aquel viaje fueron las conversaciones nocturnas con un pasajero llamado Don Sebastián Aguirre, un comerciante vasco que regresaba a La Habana después de dos años en España.

Don Sebastián era un hombre de unos cincuenta años, con el rostro curtido por el sol caribeño y una barba gris perfectamente recortada. Había hecho fortuna en el comercio de azúcar, y ahora volvía para expandir sus negocios.

—¿Así que tabaco, eh? —le dijo una noche, mientras fumaban en cubierta bajo un cielo estrellado—. Buena elección. El azúcar es el rey, sí, pero el tabaco es el príncipe heredero.

—¿Por qué dice eso?

Don Sebastián dio una calada a su pipa antes de responder:

—El azúcar requiere esclavos, grandes extensiones de tierra, trapiches caros. Es un negocio de ricos. Pero el tabaco... el tabaco lo puede cultivar un hombre libre en una pequeña vega. Y en Cuba, el tabaco crece como en ningún otro lugar del mundo.

—He oído hablar de la calidad del tabaco cubano.

—No es solo calidad, muchacho. Es magia. Es el clima, el suelo, la humedad... Todo se junta para crear algo único. ¿Sabes que en 1817, cuando Fernando VII abolió el monopolio real, había apenas unas cien fábricas de tabaco en toda la isla? Ahora hay más de mil trescientas solo en La Habana.

Antonino escuchaba fascinado. Don Sebastián continuó:

—Pero no te creas que es fácil. La competencia es feroz. Hay fabricantes que llevan décadas establecidos, con sus redes de distribución, sus contactos en Europa. Un recién llegado... —hizo una pausa significativa—. Un recién llegado tiene que ofrecer algo diferente.

—¿Como qué?

—Eso, hijo mío, es lo que tienes que descubrir tú mismo. Pero te daré un consejo: en Cuba, más que en ningún otro sitio, los negocios se hacen con personas, no con papeles. La confianza lo es todo. Y la paciencia también. Los que llegan pensando que se harán ricos en un año, suelen regresar pobres o no regresan en absoluto.

Aquellas palabras se grabaron en la mente de Antonino. Don Sebastián se convirtió en su mentor durante el resto del viaje, enseñándole sobre los entresijos del comercio colonial, sobre cómo navegar la burocracia española en ultramar, sobre qué funcionarios había que conocer y cuáles había que evitar.

—Y otra cosa —le dijo Don Sebastián la última noche antes de llegar—. Ten cuidado con el clima. El calor es algo que nunca has experimentado. Y las enfermedades... la fiebre amarilla, el paludismo... se llevan a más españoles que cualquier otra cosa. Bebe solo agua hervida, no duermas cerca de pantanos, y si empiezas a sentirte mal, ve a un médico inmediatamente.

Antonino asintió, guardando cada consejo como un tesoro.

Al amanecer del día sesenta y cuatro, el grito del vigía resonó por todo el barco:

—¡Tierra a la vista!

Antonino corrió a cubierta. Allí, en el horizonte, emergiendo de la bruma matinal como un sueño hecho realidad, estaba Cuba.

CAPÍTULO 6: LA HABANA

Abril de 1839, La Habana

Nada podría haberlo preparado para lo que vio.

El puerto de La Habana era un hervidero de actividad que dejaba pequeño a cualquier puerto que Antonino hubiera visto en España. Decenas de barcos de todas las banderas —españoles, ingleses, americanos, franceses— se apiñaban en la bahía. Bergantines, fragatas, goletas, vapores... El aire olía a sal, a pescado, a especias exóticas, a algo dulzón que después descubriría que era la melaza.

Pero más que nada, lo que lo impactó fue el calor.

Era un calor húmedo, pegajoso, que parecía envolverlo como una manta mojada. En cuanto pisó el muelle, su camisa empezó a adherirse a su espalda. El sol caribeño golpeaba con una intensidad que hacía que el aire temblara.

—Bienvenido al infierno —le dijo con una sonrisa Don Sebastián, que parecía perfectamente cómodo—. En un mes ni lo notarás.

La ciudad que se extendía ante él era un caos organizado. Edificios coloniales de colores pastel se alineaban en calles estrechas donde se mezclaban españoles de piel pálida, africanos esclavizados, mulatos libres, chinos que habían llegado como trabajadores contratados, e indígenas cubanos. Era un mosaico humano como Antonino nunca había imaginado.

Los sonidos eran ensordecedores. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. Carros tirados por bueyes crujían por las calles empedradas. Desde algún lugar llegaba música, un ritmo que no conocía, con tambores que parecían tener vida propia.

Don Sebastián lo ayudó a pasar la aduana —un proceso que habría sido más difícil sin sus contactos— y luego lo acompañó hasta una casa de huéspedes en la calle Obrapía, en el corazón de La Habana Vieja.

—Esta es la Señora Mendoza —presentó Don Sebastián a una mujer cubana de mediana edad, de piel morena y sonrisa amable—. Tiene las mejores habitaciones para caballeros españoles recién llegados. Y su comida es casi tan buena como la de mi propia madre.

La Señora Mendoza se rió.

—Don Sebastián siempre tan adulador. Pase, joven, pase. ¿Primera vez en Cuba?

—Sí, señora.

—Se le nota en la cara. Tiene esa expresión de cordero recién nacido. Pero no se preocupe, aquí estará bien. Aunque le advierto: las primeras semanas son las más duras. El calor, la comida diferente, los mosquitos... Pero si sobrevive al primer mes, sobrevivirá a todo.

La habitación que le asignaron era pequeña pero limpia. Una cama con mosquitera, una mesa, una silla, una jofaina para lavarse. Por la ventana se veía un patio interior donde crecía un árbol que después sabría que era una ceiba.

Esa primera noche, Antonino apenas durmió. El calor era sofocante, los sonidos de la ciudad nunca cesaban, y los mosquitos zumbaban alrededor de la mosquitera como pequeños demonios. Pero más que todo eso, lo que lo mantenía despierto era la emoción, el miedo y la incertidumbre de saber que a partir de mañana, tendría que empezar a construir su futuro desde cero.

Sacó el pequeño diario que había traído de España y escribió su primera entrada:

"Hoy he llegado a La Habana. Este lugar es como otro planeta. El calor es insoportable, los sonidos son extraños, hasta el aire huele diferente. Pero hay algo en esta ciudad, algo en el aire mismo, que me dice que he tomado la decisión correcta. Aquí construiré algo grande. Lo sé con cada fibra de mi ser. Que Dios me dé fuerza y que mis padres estén orgullosos del hombre en que me convertiré."

Cerró el diario y finalmente, exhausto, se quedó dormido con el sonido de los tambores resonando en la distancia.

CAPÍTULO 7: LOS PRIMEROS PASOS

Mayo-Agosto de 1839, La Habana

Los primeros meses fueron brutales.

Antonino había llegado a Cuba con un plan: utilizar las cartas de recomendación de su padre para establecer contactos y luego encontrar una oportunidad en el negocio del tabaco. En papel sonaba simple. En la realidad fue todo menos eso.

La primera carta era para Don Alfonso de Medina, un comerciante español que había hecho fortuna importando vinos y aceites desde Andalucía. Don Alfonso lo recibió cortésmente en su oficina cerca del puerto, leyó la carta de José María, asintió educadamente y luego le dijo:

—Su padre es un hombre honorable, joven Caruncho. Pero yo no trabajo con tabaco. Mi consejo es que hable con Ramírez, en la calle Mercaderes. Él conoce el negocio.

La segunda carta lo llevó a Don Esteban Ramírez, un hombre obeso que masticaba tabaco constantemente y escupía en una escupidera de bronce. Leyó la carta, miró a Antonino de arriba abajo, y soltó una risotada.

—¿Tabaco? ¿Usted? Hijo, hay más de mil fábricas en esta ciudad. ¿Qué va a ofrecer que no ofrezcan los demás?

—Calidad, señor. Y honestidad en los tratos.

—Todos dicen lo mismo —escupió de nuevo—. Venga a verme cuando tenga algo concreto que mostrar. Contactos, capital, algo. Pero no me haga perder el tiempo con buenas intenciones.

Y así fue con casi todas las cartas. Puertas que se abrían brevemente para luego cerrarse con cortesía pero con firmeza. Los comerciantes establecidos no tenían interés en un muchacho gallego sin capital ni experiencia.

El dinero que había traído empezaba a disminuir peligrosamente. La Señora Mendoza era generosa y le había dado un descuento en la habitación, pero aun así, cada peso que gastaba lo hacía sudar.

Durante aquellos meses de frustración, Antonino caminaba por La Habana observando, aprendiendo. Visitaba las fábricas de tabaco —los grandes talleres donde decenas de trabajadores enrollaban puros en galeras interminables. El olor del tabaco era omnipresente, embriagador.

Una tarde, entró en una fábrica en la calle Zulueta, simplemente como observador. El propietario, Don Manuel Fernández, estaba supervisando la producción cuando notó su presencia.

—¿Busca trabajo como torcedor? —preguntó con cierta diversión. Antonino, con su piel todavía pálida de español recién llegado, obviamente no tenía experiencia.

—No, señor. Solo estoy aprendiendo el negocio.

Don Manuel lo estudió con interés.

—¿Español?

—De Galicia, señor.

—Ah, un paisano. Mi padre era de Pontevedra. Venga, le enseñaré cómo funciona esto.

Fue el primer golpe de suerte de Antonino. Don Manuel resultó ser un hombre generoso que, quizás sintiendo nostalgia por Galicia, decidió tomar a aquel joven bajo su ala. Le enseñó los secretos del tabaco: cómo distinguir una hoja de calidad, cómo se clasificaban (seco, volado, ligero), cómo se fermentaban, cómo se enrollaban los puros.

—El tabaco cubano es el mejor del mundo —explicaba Don Manuel mientras caminaban entre las vegas de Vuelta Abajo, a donde había llevado a Antonino en una excursión—. Mire esta tierra. Roja, rica en minerales. Y el clima... la humedad del Caribe combinada con las lluvias de verano. Es perfecto. Por eso los puros cubanos no tienen competencia.

—¿Y qué hace que una marca tenga éxito sobre otra? —preguntó Antonino.

Don Manuel se detuvo y encendió un puro. Dio una calada larga antes de responder:

—Consistencia. Cuando alguien compra un puro con tu marca, debe saber exactamente qué va a fumar. Mismo sabor, misma calidad, siempre. Y eso requiere control sobre cada parte del proceso: cultivo, selección, fermentación, torcido. La mayoría de fabricantes compran el tabaco a terceros. Los mejores controlan todo.

—Como usted.

—Como yo. Por eso mis puros se venden en Madrid, en París, en Londres.

Durante aquellos meses, Antonino también aprendió otra cosa: el negocio del gas. Había visto en las calles de La Habana los nuevos faroles de gas que empezaban a iluminar las principales avenidas. Era una industria nueva, prometedora.

Con el último dinero que le quedaba, y con un préstamo que consiguió gracias a la recomendación de Don Manuel, Antonino invirtió en una pequeña sociedad que estaba expandiendo el alumbrado de gas en los barrios de La Habana. Era arriesgado, pero calculado.

Le escribió a su padre:

"Querido padre: Los primeros meses han sido difíciles, pero estoy aprendiendo más de lo que nunca imaginé. He invertido en un negocio de gas para iluminación, que creo que dará buenos frutos. Pero mi verdadero interés sigue siendo el tabaco. Estoy aprendiendo el oficio desde cero. Sé que me dijiste que tuviera paciencia, y la estoy teniendo. Pero te prometo que algún día verás el nombre Caruncho en las cajas de puros más finas de Europa. Espero que todos estéis bien. Os echo terriblemente de menos, especialmente las noches frescas de Ares. Aquí el calor nunca cesa. Tu hijo que te quiere, Antonino."

CAPÍTULO 8: LA OPORTUNIDAD

Noviembre de 1840, La Habana

La fortuna, cuando finalmente llegó, lo hizo de la forma más inesperada.

Una noche, en la casa de huéspedes, Antonino escuchó una conversación entre dos comerciantes que se alojaban allí temporalmente. Hablaban sobre un fabricante de puros llamado Don Bartolomé Soriano, que estaba en graves problemas financieros.

—Tiene las mejores vegas de Pinar del Río —decía uno—, pero ha perdido todo su dinero en apuestas. Dicen que va a tener que vender.

Antonino no durmió esa noche. A la mañana siguiente, muy temprano, fue a buscar a Don Bartolomé.

Lo encontró en su pequeña fábrica en el barrio de Jesús María. Era un hombre de unos sesenta años, demacrado, con los ojos hundidos de quien no ha dormido bien en meses.

—¿Qué quiere? —preguntó bruscamente.

—Me he enterado de que quizás esté pensando en vender su negocio.

Don Bartolomé lo miró con desconfianza.

—¿Y usted qué sabe de tabaco? Es español, ¿no? Un crío además.

—Sé reconocer una oportunidad —respondió Antonino con una confianza que no sentía completamente—. Y sé que tiene las mejores vegas de Pinar del Río pero necesita capital para seguir operando.

—¿Me está ofreciendo dinero? —la voz de Don Bartolomé tenía un tono de esperanza desesperada.

Antonino tragó saliva. La inversión en el gas había empezado a dar frutos. No era mucho, pero tenía algo de capital disponible.

—No puedo comprar todo su negocio. Pero propongo algo diferente: una sociedad. Yo aporto capital para mantener la operación funcionando. Usted aporta su conocimiento, sus contactos, sus vegas. Dividimos las ganancias a partes iguales durante tres años. Después de eso, renegociamos.

Don Bartolomé lo estudió durante un largo momento. Finalmente, una sonrisa cansada apareció en su rostro.

—Tiene agallas, muchacho. Se lo reconozco. Pero, ¿de dónde va a sacar el capital?

—Déjeme esa parte a mí.

Durante las siguientes dos semanas, Antonino se movió por La Habana como nunca antes. Habló con todos los contactos que había hecho. Don Manuel le prestó dinero. Don Sebastián, el comerciante vasco que había conocido en el barco, también invirtió una cantidad. Con sus propios ahorros del negocio del gas, juntó exactamente lo que necesitaba.

El trato se cerró en diciembre de 1840.

Antonino Caruncho, a los diecinueve años, se había convertido en copropietario de una fábrica de puros.

La noche que firmaron el contrato, Don Bartolomé le dijo:

—Espero que sepa en qué se ha metido, jovencito. Este negocio parece glamuroso desde fuera, pero es trabajo duro. Madrugadas, tratos difíciles, competencia despiadada. Y siempre existe el riesgo de que una cosecha se pierda, o que un envío se hunda en el océano, o que simplemente los compradores decidan que prefieren otra marca.

—Lo sé —respondió Antonino—. Pero no vine hasta aquí para jugar a lo seguro.

Don Bartolomé asintió con aprobación.

—Bien. Entonces mañana mismo viene conmigo a las vegas. Tiene que ver de dónde sale la magia.

Esa noche, Antonino escribió en su diario:

"Hoy comienza mi verdadero camino. Soy socio de un negocio de tabaco. Es pequeño, es arriesgado, y podría fracasar espectacularmente. Pero por primera vez desde que llegué a Cuba, siento que estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. Padre, algún día leerás esto y espero que entiendas que cada riesgo que tomé fue calculado, cada decisión fue meditada. No soy un apostador. Soy un constructor. Y voy a construir algo que perdure."

PARTE III: LA INTIMIDAD (1841-1858)

CAPÍTULO 9: NACIMIENTO DE UNA MARCA

Enero de 1841, Pinar del Río

El viaje a las vegas de Pinar del Río cambió a Antonino para siempre.

Salieron antes del amanecer en un carruaje tirado por mulas. El camino era polvoriento y las sacudidas constantes hacían que cada hueso del cuerpo doliera, pero Don Bartolomé parecía impasible, masticando tranquilamente un trozo de caña de azúcar.

Cuando llegaron, el sol ya estaba alto. Antonino descendió del carruaje y lo que vio le cortó la respiración.

Las vegas se extendían ante él como un mar verde ondulante. Hileras perfectas de plantas de tabaco, sus hojas anchas brillando bajo el sol, meciéndose suavemente con la brisa. El aire olía a tierra fértil y a algo más, algo indefinible que después aprendería a reconocer como el aroma del tabaco en su estado natural.

—Bienvenido al paraíso —dijo Don Bartolomé con orgullo—. Esta tierra roja que ve aquí... no hay otra igual en el mundo. Los indígenas taínos la llamaban "tierra de los dioses". Tenían razón.

Caminaron entre las plantas. Don Bartolomé le enseñaba todo: cómo se plantaban las semillas en semilleros, cómo se trasplantaban al campo después de cuarenta días, cómo se cuidaban durante el crecimiento.

—Cada hoja tiene su propósito —explicaba—. Las de abajo, cerca del suelo, son el volado. Arden bien pero tienen poco sabor. Las del medio son el seco. Las de arriba, las que reciben más sol, son el ligero. Fuertes, aromáticas. Y luego está la capa, la hoja exterior del puro. Esa tiene que ser perfecta. Sin defectos, sin manchas. Es lo primero que ve el fumador.

Conocieron a los vegueros, los cultivadores. Hombres curtidos por el sol, de manos callosas y rostros amables. La mayoría eran españoles que habían emigrado años atrás, o criollos cubanos cuyos abuelos habían trabajado estas mismas tierras.

—Don Bartolomé es un buen patrón —le dijo uno de ellos a Antonino—. Paga a tiempo, no nos engaña con el peso. Hay patrones que te roban hasta el aire que respiras. Pero él no.

Esa noche, mientras cenaban en la casa de uno de los vegueros principales, Antonino tuvo una idea. Una idea que había estado gestándose en su mente durante meses, pero que solo ahora tomaba forma clara.

—Don Bartolomé —dijo—, necesitamos un nombre nuevo para nuestros puros.

El viejo fabricante lo miró con curiosidad.

—¿Un nombre nuevo? ¿Qué tiene de malo "Puros Soriano"?

—Nada, es un buen nombre. Pero estaba pensando en algo... diferente. Algo que hable de lo que realmente es este negocio.

—¿Y qué es?

Antonino hizo una pausa, organizando sus pensamientos.

—Esto es íntimo, ¿no le parece? El momento en que un hombre fuma un puro. Es su momento. Su tiempo. Un momento de reflexión, de placer personal, de... intimidad. No es algo que se hace en multitudes. Es algo privado, especial.

Don Bartolomé dejó lentamente su copa de vino sobre la mesa.

—LA INTIMIDAD —dijo en voz baja, probando el nombre en su lengua—. LA INTIMIDAD.

Se hizo un silencio. Luego, Don Bartolomé sonrió.

—Tiene razón, muchacho. Es perfecto.

Y así nació la marca que cambiaría sus vidas.

CAPÍTULO 10: CONSTRUYENDO UN IMPERIO

1841-1845, La Habana

Los siguientes cinco años fueron un torbellino de trabajo incesante.

Antonino y Don Bartolomé se complementaban perfectamente. El viejo fabricante conocía cada secreto del tabaco, cada técnica de fermentación, cada contacto entre los vegueros. Antonino aportaba juventud, energía, y una visión comercial que Don Bartolomé nunca había tenido.

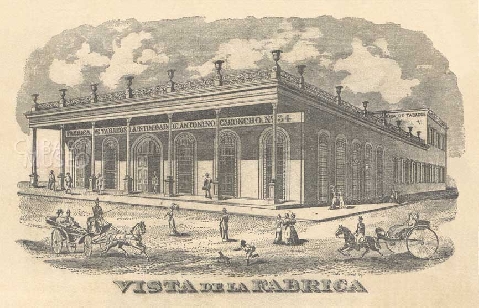

La nueva fábrica de LA INTIMIDAD se estableció en la calle Belascoaín número 24, en un edificio que Antonino compró con las ganancias del negocio del gas, que había vendido con una ganancia considerable.

El edificio, de dos plantas,era perfecto. En la planta baja tenía espacio suficiente para las galeras donde trabajarían los torcedores. La planta superior servía como oficina y almacén para el tabaco en fermentación.

—Necesitamos los mejores torcedores —dijo Antonino—. No podemos competir en precio con las fábricas grandes, así que tenemos que competir en calidad.

Don Bartolomé estuvo de acuerdo. Durante meses, viajaron por toda Cuba buscando a los mejores artesanos del tabaco. Encontraron a Manuel Campos, un torcedor legendario que podía hacer trescientos puros perfectos al día. A Rosa Martínez, una mujer de manos increíblemente ágiles cuyas capas nunca tenían un solo defecto. A Pedro Sánchez, que había aprendido el oficio de su padre y su abuelo, ambos maestros torcedores.

Pero Antonino quería algo más. Algo que hiciera de LA INTIMIDAD no solo una fábrica, sino un lugar especial.

Una tarde, mientras visitaba otra fábrica para ver cómo operaban los competidores, vio algo que hasta entonces no le había llamado la atención. Los torcedores trabajaban en silencio absoluto, hora tras hora, en un calor sofocante. Era un trabajo monótono, agotador para la mente tanto como para las manos.

Esa noche, le propuso a Don Bartolomé una idea radical.

—Quiero contratar a un lector.

—¿Un qué?

—Un lector. Alguien que lea en voz alta a los torcedores mientras trabajan. Novelas, periódicos, lo que sea. Para hacer el trabajo menos tedioso.

Don Bartolomé lo miró como si se hubiera vuelto loco.

—¿Pagar a alguien solo para que lea? Eso es tirar el dinero.

—No lo es. Piénselo. Torcedores más felices trabajan mejor. Y nos ganaremos la lealtad de los mejores trabajadores de La Habana.

Después de mucha discusión, Don Bartolomé cedió. Contrataron a Esteban Varela, un antiguo maestro de escuela que había perdido su puesto por razones políticas. Esteban tenía una voz clara y expresiva, perfecta para la lectura.

El primer día que Esteban comenzó a leer —una novela de Alejandro Dumas que acababa de llegar de España—, los torcedores estaban desconcertados. Pero para el final de la semana, estaban fascinados. Esperaban cada mañana para escuchar el siguiente capítulo.

La productividad aumentó. La calidad mejoró. Y algo más pasó: los torcedores empezaron a hablar de LA INTIMIDAD en toda La Habana. Era la fábrica donde podías trabajar y cultivar tu mente al mismo tiempo.

—Estaba equivocado —admitió Don Bartolomé—. Eres más inteligente de lo que pareces, galleguito.

Antonino sonrió. Pero no se detuvo ahí.

Estableció un sistema de bonificaciones por calidad. Los torcedores que producían los puros más perfectos recibían pagos extra. Implementó descansos regulares. Se aseguró de que la fábrica tuviera buena ventilación, algo raro en aquella época.

Los trabajadores empezaron a ver a Antonino no como un patrón más, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar.

La idea del lector de tabaquería se extendió por otras fábricas de Cuba. Cuando en 1843 el gobierno colonial intentó prohibir la lectura en las fábricas —temiendo que los trabajadores se educaran y se vuelvan "peligrosos"—, Antonino fue uno de los primeros en protestar. Se unió a otros fabricantes para presionar al gobernador, argumentando que la lectura mejoraba la moral y la productividad.

La prohibición fue retirada después de semanas de presión, y LA INTIMIDAD fue la primera fábrica en La Habana en retomar la lectura. Los trabajadores nunca lo olvidaron.

Mientras tanto, la calidad de sus puros empezó a llamar la atención. Antonino había implementado controles de calidad estrictos. Cada puro era inspeccionado antes de ser empaquetado. Solo los perfectos llevaban la marca LA INTIMIDAD.

Los primeros clientes fueron comerciantes locales. Luego, oficiales del ejército. Después, funcionarios coloniales. La fama de la marca empezó a crecer, boca a boca, puro a puro.

En 1844, recibieron su primer pedido importante de Europa. Un distribuidor de Madrid quería probar cincuenta cajas.

—Es nuestra oportunidad —dijo Antonino—. Si impresionamos a Madrid, podemos impresionar a toda Europa.

Seleccionaron personalmente cada puro que iba en ese envío. Solo los más perfectos. Antonino diseñó las cajas él mismo: madera de cedro aromático, con la marca LA INTIMIDAD grabada en la tapa en letras elegantes.

Tres meses después, llegó la respuesta. El distribuidor de Madrid quería mil cajas. Y conocía a compradores en París y Londres que también estarían interesados.

Don Bartolomé, que ya tenía sesenta y cinco años, abrazó a Antonino con lágrimas en los ojos.

—Lo hemos logrado, muchacho. Lo hemos logrado.

Pero para Antonino, esto era solo el principio.

CAPÍTULO 11: EL PRECIO DEL ÉXITO

1845-1847, La Habana

El éxito trajo cosas maravillosas. Y también trajo complicaciones que Antonino nunca había anticipado.

Con el crecimiento de las ventas en Europa, necesitaban expandir la producción. Contrataron más torcedores. Compraron más vegas en Pinar del Río. Abrieron una segunda galera en la fábrica.

Pero también llegó la competencia.

Otras fábricas empezaron a copiar sus métodos. Contrataron lectores. Mejoraron sus condiciones de trabajo. Algunos incluso intentaron copiar el nombre, creando marcas como "La Íntima" o "Intimidades Habana".

—Tenemos que proteger la marca —dijo Antonino.

Contrató a un abogado para que registrara oficialmente LA INTIMIDAD. Diseñó etiquetas elaboradas que serían difíciles de falsificar. Cada caja llevaba su firma personal.

Pero el verdadero desafío vino de un lugar inesperado: Don Bartolomé.

El viejo fabricante, que había sido el mentor y socio de Antonino durante seis años, empezó a cambiar. El éxito lo había rejuvenecido al principio, pero ahora parecía agotarlo. Empezó a beber más. A llegar tarde a la fábrica. A tomar decisiones erráticas.

Una noche, Antonino lo encontró en su oficina, borracho, llorando.

—Ya no sirvo para nada —sollozaba Don Bartolomé—. Esto es tuyo ahora. Todo esto. Yo solo... yo solo estorbo.

—No diga eso. Usted construyó esto. Sin usted, nada de esto existiría.

—¡No! —gritó Don Bartolomé—. Tú construiste esto. Yo solo te di las herramientas. Pero la visión, el trabajo, la pasión... todo eso fuiste tú.

Era una conversación dolorosa. Y también era cierta.

Después de mucho hablar, llegaron a un acuerdo. Don Bartolomé vendería su parte del negocio a Antonino. Recibiría una suma generosa y una pensión vitalicia. Podría seguir viniendo a la fábrica cuando quisiera, como consultor honorario.

—Cuida bien de esto —le dijo Don Bartolomé el día que firmaron el traspaso—. Y cuida bien de los trabajadores. Ellos son el corazón de todo.

Con veintiseis años, Antonino Caruncho se había convertido en el único propietario de LA INTIMIDAD.

Ese mismo año, 1847, recibió una distinción que lo llenó de orgullo: fue nombrado Caballero de la Orden de Isabel La Católica, en reconocimiento a su contribución a la prosperidad de Cuba y al comercio con España.

Cuando llegó la notificación oficial, lo primero que hizo fue escribir a su padre:

"Querido padre: Hoy he recibido un honor que nunca imaginé merecer tan joven. Me han nombrado Caballero de la Orden de Isabel La Católica. Cuando reciba la condecoración, será en tu nombre, porque cada lección que me enseñaste, cada principio que me inculcaste, me ha traído hasta aquí. Te echo de menos cada día. Espero verte pronto. Tu hijo orgulloso, Antonino."

CAPÍTULO 12: EMILIA

1857-1858, La Habana

Emilia Becerra Carambot era todo lo que Antonino no sabía que estaba buscando.

La conoció en una recepción en el palacio del Capitán General. Ella tenía veintitres años, él treinta y seis. Emilia, de familia gallega, era hija del General José María Becerra Núñez, Gobernador Militar de La Habana, un hombre respetado y temido a partes iguales.

Pero lo que captó la atención de Antonino no fueron sus conexiones familiares. Fue su risa.

En medio de aquella recepción formal, llena de etiqueta y conversaciones pomposas, Emilia se rió —una risa genuina, musical— ante algo que alguien había dicho. Y en ese momento, Antonino supo que tenía que conocerla.

—Disculpe —le dijo, acercándose—. Soy Antonino Caruncho.

—Lo sé —respondió ella, con los ojos brillando con inteligencia—. El fabricante de puros. Mi padre habla de usted. Dice que es el gallego más testarudo que ha conocido.

Antonino se sonrojó.

—No estoy seguro de si eso es un cumplido.

—Viniendo de mi padre, créame que sí lo es.

Hablaron durante horas aquella noche. Emilia era diferente a las damas habaneras que Antonino había conocido. Era directa, inteligente, interesada en el mundo más allá de la moda y los chismes. Le preguntó sobre su negocio, sobre España, sobre sus ambiciones.

—¿Y no extraña Galicia? —le preguntó.

—Cada día —admitió Antonino—. Pero Cuba... Cuba se ha convertido en mi hogar.

—¿De verdad? La mayoría de los españoles que vienen aquí sueñan con hacerse ricos y regresar.

—Yo no soy la mayoría de los españoles.

Ella sonrió.

—No, ciertamente no lo es.

El cortejo fue breve pero intenso. Las familias pudientes de La Habana tenían reglas estrictas sobre estos asuntos, pero el General Becerra, después de investigar a fondo el carácter y los negocios de Antonino, dio su bendición.

Se casaron el 27 de enero de 1858, en la Catedral de La Habana. Era una ceremonia que reunió a lo más granado de la sociedad colonial. Funcionarios, comerciantes, militares, todos vinieron a celebrar la unión del exitoso fabricante de puros con la hija del Gobernador Militar.

Pero para Antonino y Emilia, toda esa pompa era secundaria. Lo que importaba era el momento en que sus manos se unieron, cuando se miraron a los ojos y prometieron construir una vida juntos.

La luna de miel fue breve —Antonino no podía dejar la fábrica por mucho tiempo—, pero la pasaron en una finca en Pinar del Río, rodeados de las vegas de tabaco que habían hecho posible su fortuna.

—Es hermoso —dijo Emilia una tarde, mirando las plantaciones que se extendían hasta el horizonte—. Entiendo por qué amas esto.

—No es solo el tabaco —respondió Antonino, tomando su mano—. Es lo que representa. Cada hoja que crece aquí es una promesa cumplida. Una promesa que me hice a mí mismo cuando llegué a Cuba con dieciocho años y nada en los bolsillos.

—Y ahora tienes todo esto.

—Ahora tengo todo esto. Y te tengo a ti. Y siento que mi vida finalmente tiene sentido completo.

Emilia se giró hacia él y lo besó.

—Entonces construyamos algo juntos —le dijo—. No solo un negocio. Una familia. Un legado.

Y eso es exactamente lo que hicieron.

Los siguientes años fueron los más felices de la vida de Antonino. LA INTIMIDAD seguía creciendo. Las ventas en Europa se multiplicaban. Abrió oficinas de distribución en Madrid, París y Londres. Los puros con su marca se fumaban en los salones más exclusivos del continente.

En 1859, tuvieron su primer discusión seria como matrimonio. Emilia quería hijos, pero también quería algo más.

—Antonino, hemos estado hablando de esto durante años. Quiero volver a España. Quiero que nuestros hijos crezcan allí.

—¿Por qué? Aquí tenemos todo. El negocio está aquí.

—El negocio puede funcionar sin que estés aquí todo el tiempo. Has establecido gerentes capaces. Y España... España es nuestra tierra. Quiero que nuestros hijos conozcan Galicia. Que respiren ese aire fresco. Que no crezcan en este calor infernal.

Era un argumento convincente. Y Antonino, que ahora tenía treinta y ocho años y había pasado veinte de ellos en Cuba, también sentía a veces la nostalgia.

—Está bien —dijo finalmente—. Pero no abandono LA INTIMIDAD. La convertiré en algo que pueda funcionar desde la distancia.

Y eso hizo. Durante los siguientes dos años, reestructuró todo el negocio. Contrató a un gerente de confianza para las operaciones diarias. Estableció sistemas de reporte mensual. Y en 1861, decidió hacer algo que era casi inaudito: cedió los derechos de fabricación y distribución de LA INTIMIDAD a una compañía americana, Henry Clay & Bock Ltd, a cambio de regalías.

—Estás loco —le dijeron varios colegas—. Estás regalando tu negocio.

—No lo estoy regalando. Lo estoy haciendo sostenible. Recibiré un porcentaje de cada venta. Y conservo la propiedad de la marca. Si algún día las cosas no funcionan, puedo recuperar el control.

Era un movimiento arriesgado, pero calculado. Y le dio lo que más valoraba en ese momento: libertad.

PARTE IV: EL RETORNO (1861-1873)

CAPÍTULO 13: LA CORUÑA

1861, La Coruña

Después de veintidós años, Antonino Caruncho regresaba a España.

El viaje de vuelta fue muy diferente al de ida. Esta vez no viajaba en una cabina compartida con extraños, sino en un camarote de primera clase. No llevaba una maleta con sueños, sino baúles llenos de recuerdos y una fortuna considerable en forma de acciones y contratos.

Y lo más importante: no viajaba solo. A su lado estaban Emilia, embarazada, quien por primera vez salía de Cuba.

Cuando el barco entró en el puerto de La Coruña, Antonino sintió algo que no había sentido en dos décadas: estaba en casa.

La ciudad había crecido. Había nuevos edificios, nuevas calles. Pero la esencia seguía siendo la misma. El aire fresco del Atlántico, las gaviotas, el olor a sal. Era tan diferente del aire pegajoso de La Habana que Antonino respiró hondo, llenándose los pulmones con aquella brisa que había extrañado tanto.

Sus padres habían muerto años atrás. Su padre José María en 1855, su madre Eugenia en 1859. No había podido estar presente en ninguno de los dos funerales, una culpa que lo acompañaría el resto de su vida. Pero sus hermanas estaban vivas, casadas, con sus propias familias.

El reencuentro fue emotivo. Zoila, Patricia y Eufrasia lloraron al ver a su hermano. Lo abrazaron, lo tocaron como si quisieran asegurarse de que era real.

—Estás tan cambiado —dijo Zoila—. Pareces un señor importante.

—Sigo siendo yo —respondió Antonino, aunque sabía que no era del todo cierto. El joven de dieciocho años que había partido hacia Cuba había muerto en algún punto de aquellos veintidós años. El hombre que había regresado era diferente: más sabio, más rico, pero también más cansado.

Antonino compró una casa en La Coruña, en la elegante zona del ensanche. No era ostentosa, pero sí cómoda, con espacio suficiente para la familia que planeaban formar.

Emilia se adaptó sorprendentemente bien. Aunque extrañaba el calor de La Habana y a su familia, encontró en La Coruña una paz que Cuba nunca le había dado.

—Aquí puedo respirar —le dijo una tarde, mientras paseaban por la Alameda—. En La Habana siempre sentía que el aire era demasiado denso, demasiado pesado.

Los meses siguientes fueron de ajuste. Antonino estableció una oficina en La Coruña desde donde manejaba sus inversiones y monitoreaba el negocio de LA INTIMIDAD en Cuba. Los reportes llegaban mensualmente: las ventas seguían creciendo, la marca se expandía por Europa y América.

En Mayo de ese año nació José María, su primer hijo. En 1866 nació su segunda hija, Emilia. Cuatro años después, en 1870, nacería Antonina.

La vida era buena. Tranquila. Casi demasiado tranquila para un hombre que había pasado veintidós años en el frenético mundo del comercio habanero.

Antonino empezó a involucrarse en la vida comercial de La Coruña. Conoció a otros empresarios, participó en tertulias, se unió al Club Náutico. Pero siempre había una parte de él que seguía en Cuba, que seguía oliendo el tabaco, que seguía escuchando la voz del lector resonando en las galeras de su fábrica.

CAPÍTULO 14: LA INVERSIÓN

1869-1870, La Coruña

Con cuarenta y ocho años, Antonino decidió hacer una inversión que definiría el resto de su vida: construir una casa para su familia. No solo una casa, sino una mansión que representara todo lo que había logrado.

Había visto un solar perfecto en subasta. Pertenecía al estado y estaba ubicado en Los Cantones, justo enfrente del Obelisco, con fachada tanto a la Calle Real como a la Avenida de la Marina. Era el lugar más prestigioso de la ciudad.

—Es demasiado grande —dijo Emilia cuando él le contó el plan—. ¿Qué vamos a hacer con tanto espacio?

—Llenarla de vida —respondió Antonino—. De familia. De recuerdos. Esta casa será nuestro legado. Algo que permanecerá cuando nosotros ya no estemos.

Compró el solar y contrató a los mejores arquitectos. La mansión tendría cuatro plantas. La planta baja se destinaría a comercio —ya tenía en mente arrendársela a alguien que pusiera un café elegante. El entresuelo y las plantas superiores serían para la familia.

Los planos eran ambiciosos. Techos altos, grandes ventanales, una escalera principal que sería una obra de arte en sí misma. Madera noble en todos los suelos. Azulejos importados. Cada detalle pensado para impresionar sin ser vulgar.

—Quiero que cuando la gente vea esta casa —le explicó al arquitecto—, sepa que aquí vive alguien que hizo algo con su vida. Pero también quiero que sea un hogar, no un museo.

La construcción comenzó en 1870. Antonino visitaba la obra casi a diario, supervisando cada detalle. Emilia se burlaba cariñosamente de su obsesión.

—Vas a desgastar las piedras de tanto caminar sobre ellas antes de que la casa esté terminada.

—Es que tiene que ser perfecta —respondía él—. Absolutamente perfecta.

Durante aquella época, Antonino también recibió otra distinción: fue nombrado Caballero Comendador de la Orden de Isabel la Católica, un ascenso de su título anterior. Era 1869, y el reconocimiento venía acompañado de una ceremonia en Madrid a la que asistió con Emilia y sus tres hijos.

Cuando regresaron a La Coruña, José María, que ahora tenía ocho años, le preguntó:

—Padre, ¿por qué te dan esas medallas?

Antonino se arrodilló para quedar a la altura de su hijo.

—No son solo medallas, José María. Son reconocimientos. El Rey reconoce que he contribuido a la prosperidad de España y sus territorios. Que he creado empleo, que he traído riqueza desde las colonias. Pero para mí, el verdadero reconocimiento será el día en que ustedes, mis hijos, puedan decir con orgullo: "Mi padre fue un hombre honrado que trabajó duro y construyó algo de valor".

El niño asintió solemnemente, aunque probablemente no entendía del todo la profundidad de esas palabras.

CAPÍTULO 15: EL FINAL

1872-1873, La Coruña

La casa estaba casi terminada. Después de dos años de construcción, la Casa Caruncho —como ya todos la llamaban— era una realidad imponente que dominaba Los Cantones.

Antonino caminaba por las habitaciones vacías, imaginando cómo se verían una vez amuebladas. Esta sería la sala principal. Aquí, el comedor. Allá, su estudio, donde podría trabajar con vistas a la ciudad.

—Es magnífica —le dijo Emilia, tomando su mano mientras recorrían juntos lo que sería su nuevo hogar—. Has creado algo maravilloso.

Pero Antonino no se sentía bien. Desde hacía semanas, experimentaba dolores en el pecho. Cansancio inexplicable. A veces, subir las escaleras de la obra lo dejaba sin aliento.

—Deberías ver a un médico —insistía Emilia.

—Son solo los años —bromeaba él—. Cincuenta y dos no son veinticinco.

Pero era más que eso. Y en el fondo, lo sabía.

El 6 de enero de 1873, Día de Reyes, Antonino se despertó sintiéndose particularmente mal. Había planeado salir con los niños, pero el dolor en el pecho era demasiado intenso.

—No es nada —le dijo a Emilia, intentando sonreír—. Solo necesito descansar.

Se recostó en la cama. Emilia, preocupada, envió a buscar al médico.

Mientras esperaba, Antonino miró por la ventana. Podía ver a lo lejos el puerto, los barcos meciéndose en el agua. Pensó en aquel día, hacía más de treinta años, cuando había abordado el "Santa Eulalia" rumbo a Cuba. Un joven con sueños enormes y bolsillos vacíos.

Había cumplido esos sueños. Había construido un imperio desde cero. Había creado una marca que se fumaba en los mejores salones de Europa. Había establecido un estándar de calidad y trato justo a los trabajadores que había influenciado a toda la industria.

Y lo más importante: había encontrado el amor, había formado una familia, había creado un legado.

El dolor en el pecho se intensificó. Emilia entró corriendo cuando lo escuchó gemir.

—El médico viene en camino —le dijo, tomando su mano—. Resiste, Antonino. Por favor, resiste.

Él la miró. Su hermosa Emilia. La fuerza de su vida durante estos últimos años.

—La casa... —susurró—. Aún no está terminada.

—Casi. Falta muy poco.

—Bien... bien. Es para ti. Para los niños. Es todo... todo lo que quería dejar.

—No hables así. Vas a estar bien.

Pero ambos sabían que no era cierto.

El médico llegó media hora después. Diagnosticó una parálisis cardiaca. No había nada que hacer más que administrar láudano para el dolor.

Antonino pasó sus últimas horas consciente rodeado de su familia. Emilia sostenía su mano. Los niños, asustados, estaban junto a la cama. José María, con doce años, intentaba ser valiente por sus hermanas menores.

—Cuida... cuida de tu madre —le dijo Antonino a su hijo—. Y de tus hermanas. Eres el hombre de la casa ahora.

—Sí, padre —respondió el niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas.

Antonino cerró los ojos. En su mente, imágenes de su vida desfilaron como cartas de una baraja: su padre en el puerto de Ares, enseñándole sobre los barcos. El viaje a Cuba en el "Santa Eulalia". La primera vez que vio las vegas de Pinar del Río. Don Bartolomé enseñándole los secretos del tabaco. El día que nació LA INTIMIDAD. Su boda con Emilia. El nacimiento de cada uno de sus hijos.

Una vida completa. Una vida bien vivida.

Abrió los ojos una última vez y miró a Emilia.

—Te amo —susurró.

—Y yo a ti —respondió ella, con la voz quebrada por el llanto.

Antonino Caruncho Méndez de Vigo murió a las seis de la tarde del 6 de enero de 1873, a los cincuenta y un años de edad, en La Coruña, la ciudad a la que había regresado para morir.

Nunca llegó a vivir en la casa que había construido con tanto amor.

CAPÍTULO 16: EL LEGADO

1873-1887, La Coruña

Emilia se quedó viuda a los treinta y nueve años, con tres hijos menores de edad y una casa magnífica pero vacía que aún no habían estrenado.

Los primeros meses fueron devastadores. Lloraba en silencio cada noche, mientras durante el día mantenía una compostura perfecta delante de los niños. Pero el dolor era una presencia constante, un peso en el pecho que nunca la abandonaba.

Sin embargo, Emilia no era una mujer que se rindiera fácilmente. Había heredado el temple de su padre, el General Becerra, y la determinación de su madre. Tenía tres hijos que dependían de ella, y una fortuna considerable que administrar.

Lo primero que hizo fue terminar la Casa Caruncho. Contrató a los mejores artesanos para los detalles finales, siguiendo al pie de la letra los diseños que Antonino había aprobado antes de morir. Cuando estuvo lista, se mudaron.

La casa era exactamente como Antonino la había soñado. Imponente pero acogedora. Elegante sin ser pretenciosa. Y tenía espacio suficiente no solo para ellos, sino también para las hermanas de Antonino —sus tías Zoila, Patricia y Eufrasia— que necesitaban un lugar donde vivir.

Emilia convirtió la planta baja en un café, tal como Antonino había planeado. Lo arrendó a dos empresarios italianos que establecieron el Café Oriental, que rápidamente se convirtió en el lugar más elegante de La Coruña. Las rentas del café ayudaban a mantener la casa.

No todo fue fácil. Fue la primera casa de La Coruña en tener galería en el primer piso. El Ayuntamiento quiso parar la obra pues la normativa municipal lo prohibía. Emilia alegó que la prohibición se limitaba a las fachadas que daban a una calle, y la Avenida de la Marina era una vía de servicio portuario, no una calle. La autorizaron y por eso la Casa Caruncho tenía dicha galería pero solo la fachada que daba a la Avenida de la Marina, no en la calle Real ni en el frente. Las demás casas de la Marina se acogieron a esa salvedad y también tienen las mismas galerías.

Pero lo más importante fueron las inversiones. Antonino había dejado una cartera diversificada: acciones de la compañía que manejaba LA INTIMIDAD en Cuba, propiedades en La Habana, bonos del gobierno español. Emilia, que había aprendido de su padre sobre finanzas, manejaba todo con mano firme.

Los niños crecieron en aquella casa. José María se convirtió en un joven serio y responsable, consciente de que llevaba el apellido de su abuelo paterno y de su padre. Emilia, la hija mediana, era artística y soñadora. Antonina, la menor, era la más parecida a su madre en temperamento: práctica, directa, con los pies en la tierra.

LA INTIMIDAD seguía siendo un negocio próspero en Cuba. Los reportes llegaban trimestralmente, acompañados de cheques por regalías. La marca había alcanzado su cenit. Los puros LA INTIMIDAD se vendían en Madrid, París, Londres, incluso en Nueva York. Era exactamente lo que Antonino había soñado.

Pero también llegaron tiempos difíciles para Cuba. Las guerras de independencia —la Guerra de los Diez Años que comenzó en 1868 y terminó en 1878, seguida por la Guerra Chiquita en 1879-1880— afectaron profundamente la economía de la isla.

La producción de tabaco se vio interrumpida. Las vegas fueron quemadas en combates. Los trabajadores fueron reclutados para ambos bandos del conflicto. Los envíos a Europa se volvieron irregulares.

En 1887, viendo que la situación en Cuba se volvía cada vez más inestable, y que Estados Unidos empezaba a impulsar la industria tabacalera en las Islas Canarias como alternativa, José María Caruncho —ahora con veintiséis años y manejando los negocios familiares— tomó una decisión difícil.

Cedió definitivamente todos los derechos de fabricación de LA INTIMIDAD a Henry Clay & Bock Ltd, conservando solo la propiedad de la marca y recibiendo regalías considerables. Era el fin de una era, pero también una decisión práctica que aseguraría los ingresos familiares durante décadas.

Emilia, que ahora tenía cincuenta y cuatro años, aprobó la decisión.

—Tu padre habría hecho lo mismo —le dijo a José María—. Siempre fue práctico por encima de sentimental. Lo importante no es quién fabrica los puros, sino que la marca siga representando calidad y excelencia.

Y así fue. LA INTIMIDAD continuó siendo una marca prestigiosa hasta bien entrado el siglo XX, mucho después de que la familia directa ya no estuviera involucrada en su producción.

EPÍLOGO: TRES GENERACIONES DESPUÉS

1886, La Coruña

María Caruncho Astray tenía apenas unas semanas cuando su abuela Emilia la sostuvo por primera vez.

—Es perfecta —susurró Emilia, mirando el rostro diminuto de su nieta—. Tiene los ojos de Antonino. ¿Ves? Esos mismos ojos oscuros e inteligentes.

José María Caruncho Becerra, padre de la pequeña María, sonrió.

—¿De verdad lo crees, madre?

—Lo sé. Tu padre tenía esa misma mirada. Como si estuviera viendo más allá de lo que los demás podían ver.

La Casa Caruncho seguía siendo el corazón de la familia. Emilia vivía en la planta principal con sus hijos y sus familias. Era una casa llena de vida, de niños corriendo por los pasillos, de reuniones familiares los domingos, de historias contadas una y otra vez.

Y la historia que más se contaba era la de Antonino.

Cuando los nietos eran pequeños, se sentaban alrededor de Emilia y le pedían:

—Abuela, cuéntanos otra vez la historia del abuelo y los puros.

Y Emilia, con los ojos brillantes de memoria, comenzaba:

—Su abuelo llegó a Cuba con dieciocho años y nada más que sueños...

Así es como las leyendas familiares se crean. Así es como el legado se transmite, no en testamentos ni en cuentas bancarias, sino en historias contadas al calor del hogar, en valores transmitidos de generación en generación.

María Caruncho Astray crecería en aquella casa, respirando esas historias. Heredaría no solo el apellido y parte de la fortuna que su abuelo había construido, sino también su espíritu: esa combinación de audacia y prudencia, de ambición y honor, de sueños grandes y pies en la tierra.

Cuando María se casó con José Martín Guimaraens Stevenson en 1907, llevó consigo no solo una dote considerable, sino también la historia de Antonino Caruncho. Una historia de emigración y éxito, de trabajo duro y visión, de un hombre que cruzó el océano con una maleta vacía y regresó con un imperio.

Y cuando María tuvo sus propios hijos —quince en total— les contaría la historia de su abuelo. De cómo había fundado LA INTIMIDAD. De cómo había sido uno de los primeros en La Habana en tener un lector en su fábrica. De cómo había tratado a sus trabajadores con dignidad en una época en que eso era casi revolucionario.

—Nunca olviden —les decía— que venimos de un hombre que se hizo a sí mismo. Que no tuvo miedo de arriesgarlo todo por sus sueños. Que construyó algo que perduró más allá de su propia vida.

Y sus hijos, y los hijos de sus hijos, llevarían esa historia consigo. La historia de Antonino Caruncho, el gallego que se convirtió en leyenda, el fabricante de puros cuya marca aún hoy, más de un siglo después, evoca calidad y excelencia.

Porque al final, eso es lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece como el humo de un buen puro: las historias que contamos, los valores que transmitimos, el legado que dejamos.

Y el legado de Antonino Caruncho fue extraordinario.

NOTA FINAL

Esta es la distribución de los 26 habitantes de la Casa Caruncho según el padrón de la Coruña de 1889. El parentesco que aparece está relacionado con José María Caruncho Becerra, cabeza de familia:

Planta baja

CAFÉ ORIENTAL (sin habitantes)

Planta Entresuelo Derecha

Aquí vivía José María Caruncho, su mujer María Astray y sus tres primeros hijos: María, José María y Antonio.

También aquí vivían Rita (una nodriza de Cambre), María (una cocinera de Aranga), Manuela (una niñera de Cambre) y Bernardino (un cochero de Lalín, encargado del coche de caballos familiar)

Planta Entresuelo Izquierda

Estaba alquilada a D. Hipólito Boch, el dueño del CAFÉ ORIENTAL.

Planta Principal

Aquí vivían su madre, Emilia Becerra y su hermana Antonina Caruncho.

También vivía un militar de Granada.

Planta Segunda

Alquilada a Eulogia Torres, una viuda de 47 años con sus 6 hijos y 2 sirvientas.

Planta Tercera Izquierda

Vivía su hermana Emilia Caruncho, casada con un militar, y su sirvienta

Planta Tercera Derecha

Vivía una tía suya cubana, hermana de su madre.

Emilia Becerra Carambot murió el 6 de diciembre de 1893 en La Coruña, a los sesenta años, veinte años después de quedar viuda. Está enterrada junto a Antonino en el cementerio de San Amaro en La Coruña.

La Casa Caruncho permaneció en la familia hasta 1915, cuando fue vendida para la construcción del Hotel Palace, que abrió sus puertas en 1916 y contaba con 50 habitaciones.

LA INTIMIDAD como marca sobrevivió hasta la Revolución Cubana de 1959, cuando desapareció del mercado. Fue relanzada en el año 2000 por un fabricante cubano en el exilio, desde Honduras, y hoy en día sigue siendo una marca buscada por coleccionistas y aficionados a los puros de calidad.

José María Caruncho Becerra, el hijo de Antonino, tuvo una vida larga y próspera. Su hija María Caruncho Astray, casada con José Martín Guimaraens Stevenson, tuvo quince hijos que continuaron el legado familiar en diferentes campos.

La historia de Antonino Caruncho es la historia de miles de emigrantes españoles que cruzaron el Atlántico en el siglo XIX buscando oportunidades. Algunos fracasaron. Algunos tuvieron éxito moderado. Y unos pocos, como Antonino, construyeron imperios.

Pero más allá del éxito material, lo que hace especial su historia es cómo lo logró: con trabajo duro, integridad, visión, y un genuino cuidado por las personas que trabajaban para él. En una época en que los trabajadores eran tratados como mercancía desechable, Antonino los trató con dignidad.

Ese fue su verdadero legado. No los puros, no la fortuna, no la Casa Caruncho.

Fue el ejemplo de cómo un hombre puede construir algo grande sin perder su humanidad en el proceso.

FIN

-

-

Me ha encantado!!!! No quería dejar de leer.

★★★★★

4 Deja un comentario

Responder a José Luis Perrinó Guimaraens Cancelar la respuesta

¡Qué interesante! Me encanta esta historia y todos los personajes

★★★★★