LA MEMORIA DEL AGUA - LIBRO PRIMERO: DE PORTUGAL A CHILE

La llegada de José Guimaraens a Chile y la construcción de su fortuna en Valparaíso con barcos y tierras (32 páginas)

- PRÓLOGO: LA SEPULTURA ROTA

- LIBRO PRIMERO: LAS RAÍCES (1813-1868)

- Capítulo 1: El hijo del naviero

- Capítulo 2: La ciudad sin memoria

- Capítulo 3: María de los silencios

- Capítulo 4: Los nombres de los barcos

- Capítulo 5: El oro y la gloria

- Capítulo 6: Todo lo que se pierde

- Capítulo 7: La muerte llega de noche

PRÓLOGO: LA SEPULTURA ROTA

La Coruña, 1975

María Caruncho Astray tenía ochenta y ocho años cuando murió, y había sobrevivido a todos. A su marido José Martín, muerto dieciocho años atrás. A sus padres, a sus hermanos mayores, a tres de sus quince hijos. Había sobrevivido a dos guerras mundiales, a una guerra civil, a la dictadura de Primo de Rivera y a la de Franco. Había visto nacer el siglo XX y ahora lo veía envejecer.

En su funeral, rodeada de hijos, nietos y bisnietos que llenaban la iglesia de Santa Lucía, alguien mencionó que la sepultura de los Guimaraens en Valparaíso llevaba décadas abandonada. Que la lápida se había quebrado en el terremoto de 1906 y nunca nadie la había reparado.

—No queda familia allí —dijo uno de sus hijos—. Todos vinieron a España.

Pero no era del todo cierto. Lo que no quedaba era memoria. La familia había cruzado el océano y con cada generación había olvidado un poco más de dónde venía. Los bisnietos de María ya no sabían que su sangre venía de Portugal, que había surcado el Pacífico en veleros con nombres portugueses, que había construido imperios y los había visto desmoronarse.

Esta es la historia que María nunca contó completa, porque nadie se la preguntó. Es la historia del agua: la que cruza océanos, la que une continentes, la que arrastra memorias como sedimentos en el fondo del mar.

LIBRO PRIMERO: LAS RAÍCES (1813-1868)

Portugal, 1813

José Guimaraens nació en Portugal el año en que Napoleón invadía España y el mundo se desangraba en guerras que parecían no tener fin. Su padre era naviero y comerciante, un hombre práctico que había hecho fortuna transportando vino de Oporto y bacalao de Noruega. Su madre había muerto al darle a luz, dejando en José una ausencia que él nunca supo nombrar pero que llevó toda su vida como se lleva una piedra en el bolsillo.

Creció entre muelles y almacenes, entre el olor del salitre y el crujir de las maderas. A los diecisiete años, su padre le hizo una propuesta extraordinaria.

Fue una tarde de domingo, después de misa, mientras caminaban por el Chiado. El Tajo brillaba bajo el sol de marzo como un espejo roto. Su padre se detuvo frente a un vendedor de castañas asadas, compró dos cucuruchos de papel, le entregó uno a José sin mirarlo, y dijo:

—Quiero que conozcas el mundo. Te daré un barco, tres profesores y un año. Después vuelves y decides qué quieres hacer con tu vida.

José se quedó con la castaña caliente en la mano, sin atreverse a comérsela. Su padre nunca hacía gestos gratuitos. Cada palabra, cada gesto, tenía un propósito calculado.

—¿Por qué? —preguntó José.

—Porque necesito un heredero que entienda el mundo, no solo Lisboa. Y porque si te quedas aquí, nunca sabrás si esto es lo que realmente quieres o solo lo que te tocó.

Era la conversación más larga que habían tenido en años.

El barco y los profesores

Era 1830, y José era un muchacho delgado, de ojos oscuros y manos que no sabían estarse quietas. Partió en enero, cuando el Tajo arrastraba niebla y Lisboa parecía un grabado difuminado en gris. El barco era un bergantín robusto llamado Nossa Senhora da Esperança, y en él viajaban tres profesores que cambiarían su vida.

Don Manuel era el mayor, un navegante de casi sesenta años con la piel curtida por el sol y las manos llenas de cicatrices. Había naufragado dos veces y sobrevivido. La primera noche a bordo, mientras José intentaba no vomitar con el vaivén del barco, Don Manuel le dijo:

—El mar no perdona la ignorancia. Aprende rápido o muere joven.

Don Alfonso era diferente. Rechoncho, calvo, con dedos manchados de tinta. Había sido contable en las oficinas de la Compañía de las Indias antes de aceptar este trabajo. Llevaba siempre un cuaderno negro donde anotaba todo: precios, distancias, nombres de personas importantes.

—El comercio —le dijo a José mientras cruzaban el golfo de Vizcaya— es memoria. Quien recuerda mejor, gana más.

Don Ricardo era el más joven de los tres, apenas treinta años. Políglota, había vivido en Londres, París y Roma. Leía novelas en inglés, escribía cartas en francés, discutía filosofía en italiano. José lo encontraba pretencioso, pero útil.

Londres: la ciudad del humo

Llegaron a Londres en marzo, cuando la ciudad estaba cubierta de una niebla perpetua que olía a carbón quemado. José había imaginado Londres de una manera —elegante, ordenada, civilizada— y se encontró con otra cosa completamente diferente.

El Támesis era una cloaca abierta. Los muelles bullían con estibadores que hablaban en dialectos incomprensibles. Las calles estaban tan atestadas de carretas, caballos y vendedores ambulantes que era imposible caminar en línea recta. Y el ruido. El ruido era constante, ensordecedor: martillos en las fábricas, gritos de vendedores, campanas de iglesias, silbatos de trenes.

Una mañana, Don Ricardo lo llevó a una fábrica de tejidos en las afueras de la ciudad. El propietario, un tal señor Whitmore, les enseñó las máquinas de vapor que movían cientos de telares simultáneamente.

—Antes —explicó Whitmore en un inglés que José apenas entendía— tardábamos una semana en producir lo que ahora hacemos en un día. Las máquinas no se cansan, no se quejan, no piden aumentos de sueldo.

José observaba hipnotizado los telares en movimiento. Había algo hermoso y terrorífico en esa precisión mecánica. Don Ricardo tradujo sus pensamientos mejor de lo que él habría podido expresarlos:

—El mundo está cambiando, José. Los que se aferren al pasado desaparecerán. Los que entiendan el futuro lo conquistarán.

Esa noche, en la pensión donde se alojaban, José no pudo dormir. Miraba el techo manchado de humedad y pensaba en su padre, en los barcos de vela, en las rutas comerciales que habían funcionado durante siglos. ¿Cuánto tiempo más funcionarían? ¿Qué pasaría cuando las máquinas de vapor también llegaran al mar?

Ámsterdam: la lección del comerciante arruinado

Desde Londres navegaron hasta Ámsterdam. La ciudad era más pequeña que Londres, más ordenada, construida sobre canales que la dividían como las líneas de una mano. Don Alfonso tenía contactos allí, comerciantes portugueses que llevaban décadas establecidos.

Uno de ellos era António Ferreira, un hombre que había sido rico y ahora vivía en un cuarto de pensión. Don Alfonso llevó a José a visitarlo deliberadamente, como quien lleva a un niño a ver un cadáver para que entienda la muerte.

António los recibió en un cuarto que olía a cerrado y a col hervida. Tenía cincuenta y pocos años pero parecía mucho mayor. Cuando sonreía, se veían los huecos donde faltaban dientes.

—¿Qué te pasó? —preguntó José, con la franqueza brutal de los diecisiete años.

António se echó a reír, una risa sin alegría.

—¿Qué me pasó? La misma tormenta que hace rica a mucha gente me hundió a mí. Tenía tres barcos, todos buenos, todos rentables. Los tres se fueron a pique en una tormenta frente a las Azores. En una noche perdí veinte años de trabajo.

—¿Y no tenías seguros? —preguntó José.

—Los seguros cuestan dinero. Yo prefería ganar más. Fui codicioso. Y la codicia es la madre de todos los naufragios.

Salieron de allí en silencio. Don Alfonso no dijo nada hasta que estuvieron en el canal, caminando junto al agua verde.

—¿Entiendes ahora? En el comercio, como en la navegación, nunca apuestes todo a una sola carta. Diversifica. Siempre diversifica.

José asintió. Pero en su interior pensaba: "Yo no seré como António. Yo tendré éxito."

Todavía no había aprendido que todos los jóvenes piensan lo mismo.

Brasil: el sabor de la libertad

Cruzaron el Atlántico en otoño. Fueron seis semanas que José recordaría el resto de su vida. Seis semanas de olas gigantes, de mareos que lo dejaban vacío, de tormentas que rugían como bestias furiosas. Don Manuel le enseñó a distinguir las nubes que traían tormenta de las inofensivas, a calcular la posición del barco mirando las estrellas, a mantener el equilibrio cuando la cubierta se inclinaba cuarenta y cinco grados.

—El mar —le dijo una noche, mientras José se aferraba a las cuerdas y vomitaba por décima vez— te enseña humildad. No importa cuán rico o poderoso seas en tierra. Aquí eres solo un hombre pequeño en un mundo muy grande.

Cuando finalmente avistaron la costa brasileña, José lloró de alivio. No se avergonzó de las lágrimas. Hasta Don Manuel tenía los ojos húmedos.

Río de Janeiro fue una revelación. La bahía era tan hermosa que dolía mirarla: montañas que se hundían en el mar, agua azul imposible, vegetación tan verde y densa que parecía vibrar con vida propia. Hacía un calor sofocante, húmedo, que te pegaba la ropa a la piel. El aire olía a flores desconocidas y a algo más, algo dulce y podrido a la vez.

José pasó tres meses en Brasil. Don Ricardo lo llevó a conocer plantaciones de café, haciendas de caña de azúcar, almacenes atestados de mercancías de todos los rincones del mundo. Vio esclavos por primera vez en su vida: hombres encadenados trabajando bajo el sol, la piel tan negra que parecía azul a la luz.

—¿No te parece mal? —le preguntó José a Don Ricardo una tarde.

—¿El qué?

—Los esclavos.

Don Ricardo se encogió de hombros.

—No es mi problema. Así funciona el mundo. Algunos mandan, otros obedecen.

José no dijo nada más, pero algo dentro de él se rebeló contra esa idea. No sabía articular por qué, no tenía las palabras, pero sentía que había algo fundamentalmente equivocado en un hombre siendo propiedad de otro hombre.

La cena que cambió todo

Una noche, un comerciante portugués llamado António da Silva los invitó a cenar. Da Silva era un hombre gordo y jovial que había llegado a Brasil veinticinco años atrás sin un real en el bolsillo. Ahora era dueño de tres haciendas de café y vivía en una mansión con vistas a la bahía de Guanabara.

La cena fue espléndida: pescado fresco, aves asadas, frutas que José nunca había visto. Después, mientras fumaban puros en la terraza y miraban el mar iluminado por la luna, da Silva le dijo:

—¿Volverás a Portugal cuando acabe tu viaje?

—Es lo que mi padre espera —respondió José.

Da Silva soltó una bocanada de humo.

—En Europa, tu futuro está escrito desde que naces. Tu padre decide qué serás, tu apellido decide hasta dónde llegarás. Yo era el hijo menor de un zapatero de Braga. Nunca habría podido ser nada allí. Aquí soy lo que tú ves. Mis hijos irán a la universidad. Mis nietos serán algo que yo ni siquiera puedo imaginar.

José escuchó esas palabras y sintió algo removerse en su interior. Una posibilidad que antes no había considerado. ¿Y si no volvía? ¿Y si el mundo era más grande que las expectativas de su padre?

—En América —continuó da Silva— puedes escribir tu propio destino.

Esa noche, José no durmió. Se quedó en la terraza mirando el mar hasta que el sol empezó a salir. Y cuando el bergantín zarpó de Río una semana después, algo en José ya había cambiado.

Valparaíso

Durante un año navegó por las rutas que su padre había trazado en mapas amarillentos. Aprendió astronomía, navegación, comercio, el arte de leer a los hombres en una negociación. Pero lo que realmente aprendió fue otra cosa: aprendió que el mundo era inmenso, que había lugares donde podías reinventarte, donde tu apellido no pesaba como una lápida.

En 1832, con diecinueve años, el bergantín rodeó el Cabo de Hornos. Dos marineros murieron en las tormentas. José sobrevivió aferrado a las cuerdas, rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Y una mañana de agosto, cuando el mar estaba calmo como un espejo, entraron en la bahía de Valparaíso.

José subió a cubierta y vio los cerros que rodeaban la bahía, las casas de adobe trepando por las laderas, el puerto bullicioso donde se mezclaban barcos de todas las banderas del mundo. Y supo, con una certeza que era casi física, que había llegado a su destino final.

Don Manuel se acercó a él en la cubierta.

—Bonito sitio para una escala —dijo.

—No es una escala —respondió José—. Es mi casa.

Don Manuel lo miró largamente.

—¿Y tu padre?

—Mi padre me dijo que decidiera qué quería hacer con mi vida. Ya he decidido.

El viejo navegante asintió lentamente.

—El mar te enseñó bien. Ahora veamos qué te enseña la tierra.

José bajó a tierra con una maleta de cuero, cartas de presentación de su padre y un puñado de monedas de oro cosidas en el forro de su chaqueta. No sabía entonces que nunca volvería a Portugal. No sabía que moriría aquí, a miles de kilómetros de Lisboa, enterrado en tierra chilena bajo un cielo que no era el suyo.

Pero sí sabía una cosa: en Chile construiría su propia fortuna, escribiría su propia historia, sería dueño de su propio destino. El hijo del naviero había terminado su viaje. El comerciante de Valparaíso estaba a punto de nacer.

Capítulo 2: La ciudad sin memoria

Chile había sido español durante trescientos años, pero en 1812 se había arrancado ese pasado como quien se arranca una piel muerta. La independencia había llegado en oleadas de violencia: batallas que dejaron campos sembrados de muertos, fusilamientos al amanecer, familias divididas entre patriotas y realistas. Cuando José Guimaraens desembarcó en Valparaíso en 1832, apenas habían pasado veinte años desde aquel grito de independencia, y el país todavía sangraba por las heridas.

Era un país sin memoria, o más bien, un país que estaba inventando su memoria sobre la marcha. Los que habían sido ricos en tiempos de la colonia habían perdido todo. Los nuevos ricos eran aventureros que habían llegado con las manos vacías y se habían hecho a sí mismos. Todo estaba por hacerse.

La primera noche

José alquiló un cuarto en una fonda del puerto, en una calle sin nombre que todos llamaban la calle de los Portugueses. La patrona era una viuda gorda que masticaba hojas de coca y escupía en un cubo de latón. Le cobró por adelantado, miró su ropa fina con desconfianza y le dio una llave oxidada.

—Segundo piso, tercera puerta. Si quieres sábanas limpias, son dos reales extra. Si traes mujeres, cuatro reales más y que no griten mucho que los otros inquilinos se quejan.

El cuarto era pequeño: una cama estrecha con un colchón de paja, una mesa coja, una silla sin respaldo. Pero tenía una ventana que daba al puerto y eso era suficiente. José dejó su maleta en el suelo, se sentó en la cama y miró por la ventana.

El puerto seguía vivo incluso de noche. Marineros borrachos cantaban en las tabernas, prostitutas llamaban a los clientes desde las esquinas, perros callejeros peleaban por desperdicios. El olor a pescado podrido se mezclaba con el olor a salitre y a letrinas abiertas. Era repugnante y hermoso a la vez.

José pensó en su habitación en Lisboa, con su cama de dosel y sus sábanas de lino. Pensó en los sirvientes que le traían agua caliente por la mañana, en las comidas servidas en vajilla de porcelana. Todo aquello parecía ahora de otra vida, de otra persona.

Lloró esa noche. No sabía muy bien por qué. Quizás por su madre, a quien nunca había conocido. Quizás por su padre, al que nunca volvería a ver. Quizás por el muchacho de diecisiete años que había partido de Lisboa dos años atrás y que ya no existía. O quizás lloraba de alivio, porque finalmente era libre.

Cuando dejó de llorar, se tumbó en la cama sin desnudarse. Escuchó el golpeteo de las olas contra el muelle, los gritos lejanos, el crujir de la madera de la fonda. Y se durmió con una sonrisa en los labios.

El primer contrato

Al amanecer del tercer día, José cerró su primer contrato.

Había pasado los dos días anteriores caminando por el puerto, observando, escuchando. Había descubierto que en las tabernas del muelle se cerraban más negocios que en las oficinas elegantes. Se había sentado en esquinas con un cuaderno, anotando precios, nombres de barcos, tipos de mercancías. Había seguido a estibadores, había hablado con marineros, había sobornado a un agente de aduana con una botella de aguardiente para que le contara qué barcos llegaban y cuáles se iban.

Y descubrió algo: había un barco inglés, el Mary Rose, que necesitaba regresar a Liverpool pero no encontraba carga para el viaje de vuelta. Su capitán, un tal Thompson, estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de no volver con las bodegas vacías.

José averiguó que en Valparaíso había treinta toneladas de cobre esperando comprador. El dueño era un chileno llamado Prado que había quebrado y necesitaba deshacerse de la mercancía urgentemente. José fue a verlo con las cartas de presentación de su padre.

Prado lo recibió en una oficina diminuta que olía a humedad. Era un hombre de unos cincuenta años, con la cara marcada por la viruela y las manos temblorosas de alguien que bebe demasiado.

—¿Cuánto pides por el cobre? —preguntó José.

—Ochenta pesos la tonelada.

—Te ofrezco sesenta.

Prado se echó a reír.

—Vete al diablo, muchacho. El cobre vale cien en Liverpool.

—Pero estamos en Valparaíso, no en Liverpool. Y tú necesitas el dinero ahora, no dentro de cuatro meses. Sesenta, y te pago la mitad hoy.

Prado lo miró largamente. José sostuvo la mirada. Había aprendido de Don Alfonso que en una negociación, el que parpadea primero, pierde.

—Setenta —dijo finalmente Prado— y no hay más discusión.

—Sesenta y cinco, y cierras el trato ahora mismo.

Prado suspiró, escupió en el suelo y extendió la mano.

—Trato hecho, portugués.

José le compró el cobre a sesenta y cinco pesos la tonelada y se lo vendió al capitán Thompson a setenta y cinco. Diez pesos de beneficio por tonelada. Trescientos pesos en total. Era su primer negocio en Chile y no había arriesgado un solo real propio.

Esa noche, en su cuarto de la fonda, José contó las monedas tres veces. Después las guardó en una bolsa que escondió bajo el colchón. Y se quedó despierto hasta el amanecer, pensando en el siguiente negocio.

Construyendo puentes

Al mes de llegar a Valparaíso, José ya conocía a todos los que importaban. Sabía quién era honesto y quién no, quién pagaba sus deudas y quién desaparecía cuando llegaba el momento de saldar cuentas. Sabía qué mercancías se vendían bien y cuáles se quedaban pudriéndose en los almacenes.

Pero sobre todo, había aprendido algo fundamental: en Chile no importaba tu apellido sino tu palabra. Si cumplías lo que prometías, las puertas se abrían. Si no, te podías morir de hambre con un título nobiliario colgado al cuello.

José se hizo amigo de un consignatario escocés llamado MacLeod que llevaba treinta años en Chile. Era un hombre enorme, con una barba roja que le llegaba al pecho y una cicatriz que le cruzaba la cara desde la ceja hasta el mentón.

—¿Cómo te hiciste esa cicatriz? —le preguntó José una noche, mientras bebían pisco en una taberna.

—Un chilote me atacó con un cuchillo porque pensó que le había robado. No le había robado, por cierto, pero el muy cabrón no me dejó explicarle.

—¿Y qué pasó?

—Le rompí el brazo en tres sitios y después nos hicimos amigos. Así son las cosas aquí. Primero te pegan, después preguntan.

MacLeod le enseñó cosas que ningún profesor le había enseñado. Le enseñó a distinguir a un estafador por cómo movía las manos cuando hablaba. Le enseñó a sobornar sin ofender. Le enseñó que a veces la mejor inversión era invitar a alguien a comer, escuchar sus problemas y no pedir nada a cambio, porque la gratitud valía más que el oro.

—En Europa —le dijo MacLeod— el comercio es una ciencia. Aquí es un arte. Y como todo arte, se aprende practicando, no leyendo libros.

La carta de Lisboa

En julio de 1834, dos años después de su llegada, José estaba en su oficina—una habitación alquilada en un edificio de madera cerca del muelle—cuando llegó el correo. Había una carta de Lisboa. El sello lacrado llevaba el escudo de la familia de su padre.

José la dejó sobre la mesa sin abrirla. Sabía lo que decía sin necesidad de leerla. Su secretario, un chileno joven llamado Ramírez, lo miraba con curiosidad.

—¿No la vas a abrir?

—Después.

Trabajó todo el día. Revisó cuentas, negoció con un capitán de barco, firmó un contrato para transportar trigo a Perú. Cuando anocheció y Ramírez se fue a su casa, José finalmente abrió la carta.

La letra era del abogado de la familia, Don Joaquim. Le informaba que su padre había muerto de neumonía en abril. Que su madrastra había muerto tres semanas después. Que la herencia estaba siendo inventariada y que José debía regresar a Lisboa para el reparto.

José leyó la carta dos veces. Después la dejó sobre la mesa y miró por la ventana. El puerto estaba tranquilo. Un barco entraba lentamente en la bahía, iluminado por los faroles de proa. Desde alguna taberna llegaba música y risas.

Pensó en su padre. Intentó sentir tristeza pero solo encontró una especie de vacío. Su padre había sido un hombre bueno, a su manera. Le había dado el barco, los profesores, la oportunidad de ver el mundo. Pero nunca le había dado lo único que José había necesitado realmente: presencia. Atención. Amor, quizás, aunque esa palabra le avergonzaba incluso pensarla.

Al día siguiente fue al banco y envió una carta a Don Joaquim. Le decía que no regresaría a Lisboa. Que vendiera todo y le enviara su parte de la herencia a Valparaíso. Que pusiera flores en las tumbas de su parte.

Cuando salió del banco, José se sintió más ligero. Como si hubiera cortado una cuerda que lo ataba. Ya no era el hijo del naviero. Era José Guimaraens, comerciante de Valparaíso. Y su vida empezaba ahora.

Los primeros barcos

Con el dinero de la herencia—que llegó seis meses después, convertido en letras de cambio—José compró dos barcos. No eran grandes, no eran nuevos, pero eran suyos.

El primero era un bergantín de ciento veinte toneladas llamado Pedro V (como el rey de Portugal). El segundo era una goleta más pequeña, de ochenta toneladas, que llamó Adelaida, como el barco en que había cruzado el Atlántico.

MacLeod le presentó a los capitanes. Hombres curtidos, de pocas palabras, que conocían cada roca y cada corriente de la costa chilena. José les pagaba bien y los trataba con respeto. A cambio, ellos le eran leales.

Con esos dos barcos empezó a hacer fletes por la costa. Transportaba de todo: cobre de las minas del norte, trigo del sur, vino, harina, sebo, maderas. Chile era un país largo y estrecho, con montañas que hacían imposible el transporte terrestre. Todo se movía por mar.

José trabajaba sin descanso. Se levantaba antes del amanecer, iba al puerto a supervisar las cargas, pasaba las mañanas en su oficina haciendo cuentas, las tardes cerrando contratos, las noches estudiando rutas y calculando márgenes de beneficio.

Comía poco, dormía poco. MacLeod le decía que se estaba matando.

—Hay tiempo para descansar cuando seas viejo —respondía José.

—O cuando estés muerto, que es más probable.

Pero José no podía parar. Había algo en él que lo empujaba constantemente hacia adelante. No era solo ambición—aunque la ambición estaba ahí—. Era más bien un miedo. Miedo a detenerse, miedo a pensar demasiado, miedo a preguntarse si todo este esfuerzo valía la pena. Mientras trabajaba, mientras construía, mientras crecía, no tenía que enfrentarse a esas preguntas.

Años de construcción

Los años pasaron. José compró un tercer barco, después un cuarto. Su reputación creció. Se hizo conocido como el portugués que siempre cumplía su palabra, que pagaba a tiempo, que no hacía negocios sucios. En un puerto lleno de estafadores y piratas, eso valía oro.

En 1838, con veinticinco años, José se mudó de la fonda a una casa propia en el cerro Alegre. No era una mansión—todavía no podía permitirse eso—pero tenía tres habitaciones, una vista al mar y una dignidad que la fonda nunca había tenido.

El día que se mudó, se sentó en la terraza de su nueva casa con una copa de vino portugués—uno de los pocos lujos que se permitía—y miró la bahía. Los barcos entraban y salían. Las gaviotas volaban en círculos. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura.

José pensó en el muchacho de diecinueve años que había bajado de un barco con una maleta y un puñado de monedas. Ese muchacho ya no existía. En su lugar había un hombre de veinticinco años con cuatro barcos, una casa y una reputación. Un hombre que había construido todo de la nada.

Bebió el vino lentamente, saboreándolo. Y por primera vez en años, José Guimaraens se permitió sentirse orgulloso.

Pero la casa estaba vacía. Y el orgullo, descubrió, es algo difícil de celebrar solo.

Capítulo 3: María de los silencios

La vio por primera vez en una cena en casa de los Errázuriz, una de las familias más antiguas de Chile. Era febrero de 1839, y José llevaba siete años en Valparaíso.

La invitación había llegado dos semanas antes, entregada por un criado con librea. José la había leído tres veces, sorprendido. Los Errázuriz no invitaban a cualquiera. Que lo invitaran a él significaba que había cruzado una frontera invisible: ya no era el portugués recién llegado, era un comerciante establecido, alguien que importaba.

Se mandó hacer un traje nuevo con el sastre inglés de la calle Cochrane. Levita de paño negro, chaleco de seda gris, camisa de lino con puños almidonados. Cuando se miró al espejo la noche de la cena, apenas se reconoció. Ya no quedaba nada del muchacho delgado que había bajado del barco. Frente a él había un hombre de veintiséis años, con el pelo peinado con gomina, la barba cuidadosamente recortada, los zapatos brillando como espejos.

La cena

La casa de los Errázuriz estaba en el plan (así llamaban a la parte plana de Valparaíso, donde el resto son cerros), cerca de la plaza Victoria. Era una casona colonial de dos pisos, con balcones de hierro forjado y un patio interior con una fuente. José llegó exactamente a las ocho, ni un minuto antes ni uno después. Don Alfonso le había enseñado que la puntualidad era una forma de respeto.

Un mayordomo lo recibió en la puerta y lo condujo al salón principal. Había unas veinte personas, todas elegantemente vestidas, conversando en grupos pequeños con copas de vino en las manos. José reconoció a algunos: comerciantes, un juez, el director de la aduana, el cónsul británico.

Don Francisco Errázuriz se acercó a saludarlo. Era un hombre de unos sesenta años, con el pelo completamente blanco y unos ojos azules penetrantes.

—Señor Guimaraens, bienvenido a mi casa. He oído hablar mucho de usted.

—Espero que haya oído cosas buenas, señor —respondió José con una sonrisa.

—Las mejores. Me dicen que es usted un hombre de palabra, algo cada vez más raro en estos tiempos. Venga, le presentaré a algunos amigos.

Durante la siguiente hora, José fue presentado a media docena de personas importantes. Conversó sobre política—la guerra civil que amenazaba estallar—, sobre el comercio—los rumores de que podría abrirse una ruta por Panamá—, sobre el precio del cobre y del trigo. Era bueno en estas conversaciones. Sabía escuchar, hacer las preguntas correctas, reírse en el momento justo.

Pero se estaba aburriendo mortalmente.

La mujer callada

Entonces la vio.

Estaba sentada al otro lado del salón, entre su madre y una tía. No hablaba, solo sonreía levemente cuando alguien le dirigía la palabra. Llevaba un vestido azul oscuro, muy sencillo, sin los volantes y encajes que llevaban las otras mujeres. Tenía el pelo castaño recogido en un moño bajo, las manos pequeñas cruzadas sobre el regazo.

No era hermosa en el sentido convencional. Tenía la nariz un poco grande, los labios finos, los ojos demasiado separados. Pero había algo en ella que atrajo a José inmediatamente. Una quietud. Una serenidad que contrastaba con el bullicio del salón.

—¿Quién es ella? —le preguntó a Don Francisco.

—¿Quién? Ah, la señorita Quinteros. María. Hija de Don Fermín Quinteros y Doña Josefa Sánchez. Familia respetable, aunque sin gran fortuna. ¿Le interesa conocerla?

José asintió. Don Francisco lo llevó hasta donde estaban las mujeres.

—Doña Josefa, permítame presentarle al señor José Guimaraens, comerciante naviero. Señor Guimaraens, la señora Josefa Sánchez de Quinteros, su cuñada la señora Inés Sánchez, y su hija María.

Las mujeres inclinaron la cabeza. José hizo una reverencia.

—Es un placer, señoras. Señorita —miró a María directamente a los ojos.

Ella sostuvo la mirada un segundo, después la bajó. Pero José había visto algo en esos ojos: una chispa de curiosidad, quizás de reconocimiento. Como si ella también hubiera sentido algo.

—El señor Guimaraens es portugués —dijo Don Francisco—. Lleva siete años en Chile.

—Qué interesante —dijo Doña Josefa con una voz que dejaba claro que no le parecía interesante en absoluto—. ¿Y su familia está en Portugal?

—Mi familia era mi padre, señora, y murió hace cinco años.

—Oh, lo lamento. ¿Y tiene usted hermanos?

—No, señora. Soy hijo único.

Se hizo un silencio incómodo. José buscó algo que decir pero su mente estaba en blanco. María seguía mirando sus manos, sin decir nada.

—Bueno —dijo finalmente Don Francisco—, creo que están llamando para la cena. ¿Me permite, señora?

Ofrecieron el brazo a las damas y pasaron al comedor. José quedó atrás, sintiéndose estúpido. Había tenido su oportunidad de causar una impresión y la había desperdiciado.

La cena

La suerte, sin embargo, lo puso en la mesa frente a María. Ella estaba sentada entre su madre y su tía, como si la estuvieran custodiando. José estaba entre el cónsul británico y un comerciante alemán.

Durante la sopa—una crema de zapallo que estaba demasiado salada—José la observaba disimuladamente. Ella comía en silencio, con movimientos precisos, delicados. Cada tanto su madre le susurraba algo al oído y ella asentía.

Durante el segundo plato—pescado con salsa de alcaparras—el cónsul británico contó una historia larga y aburrida sobre una cacería de zorros en Inglaterra. Todos rieron educadamente. José miró a María y vio que ella no se reía. Sus labios se curvaban en una sonrisa educada, pero sus ojos no participaban. Era como si estuviera allí y no estuviera al mismo tiempo.

Durante el postre—un flan de leche con dulce de membrillo—José se atrevió a hablarle directamente.

—¿Le gusta Valparaíso, señorita Quinteros?

Ella levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara.

—Es mi ciudad, señor. Nací aquí.

—Entonces me lleva ventaja. Yo todavía soy un extranjero.

—Pero lleva siete años aquí, según dijo Don Francisco.

—Es verdad. Pero siete años no borran diecinueve. Sigo pensando en portugués, aunque hable en español.

Por primera vez, María sonrió de verdad. Fue una sonrisa pequeña, fugaz, pero transformó su cara completamente.

—¿Y piensa volver algún día a Portugal?

—No. Chile es mi casa ahora.

—¿No extraña su tierra?

José lo pensó un momento.

—Extraño algunas cosas. El vino, el bacalao. Pero no extraño ser quien era allí. Aquí puedo ser quien quiero ser.

María lo miró con una intensidad inesperada.

—Debe ser hermoso eso. Poder elegir quién ser.

Había algo en su voz—una tristeza, una resignación—que hizo que José quisiera preguntarle más. Pero en ese momento Doña Josefa intervino:

—María, no es educado monopolizar la conversación de los caballeros.

—Perdone, madre.

Y así terminó la conversación.

Los tres meses

Después de esa cena, José no dejó de pensar en María. Había algo en ella que lo obsesionaba. No era su belleza—había mujeres más bellas en Valparaíso—. Era su silencio. Era como si guardara un mundo entero dentro y no lo dejara salir.

Averiguó todo lo que pudo sobre ella. Tenía veinticinco años, era la mayor de tres hermanos. Su padre, Don Fermín Quinteros, había sido comerciante pero había quebrado diez años atrás. Ahora vivían modestamente en una casa pequeña en el cerro Cordillera. No eran pobres, pero tampoco eran ricos. Ocupaban ese espacio incómodo entre las clases: demasiado bien educados para ser común, demasiado pobres para ser verdaderamente respetables.

José empezó a "encontrársela" casualmente. Descubrió que María iba a misa todos los domingos a la iglesia del Salvador. Él empezó a ir también. Se sentaba tres bancos detrás y la miraba rezar. Ella mantenía los ojos cerrados, los labios moviéndose en oración silenciosa. José no rezaba—hacía años que no lo hacía—pero fingía hacerlo.

Después de misa, María salía siempre con su madre y su tía. Caminaban por la plaza, compraban flores, tomaban chocolate en alguna confitería. José las seguía a distancia prudente. No se acercaba, no hablaba con ellas. Solo observaba.

MacLeod lo encontró un domingo espiando desde detrás de un quiosco.

—Estás actuando como un loco, muchacho.

—Lo sé.

—¿Por qué no vas y le hablas como un hombre normal?

—No puedo.

—¿Por qué no?

José no supo qué responder. La verdad era que tenía miedo. Miedo de que si hablaba con ella y la conocía de verdad, descubriría que no era quien él había imaginado. Miedo de romper la fantasía.

Pero una tarde, después de dos meses de seguirla en silencio, José decidió actuar. María estaba en la confitería Los Andes con su madre. José entró, pidió un café que no quería y se sentó en una mesa cercana.

Doña Josefa lo vio primero. Frunció el ceño. María lo vio después y se puso roja.

José se levantó, se acercó a su mesa e hizo una reverencia.

—Doña Josefa, señorita María. Qué agradable sorpresa encontrarlas aquí.

No era una sorpresa y todos lo sabían, pero las reglas sociales exigían mantener la ficción.

—Señor Guimaraens —dijo Doña Josefa fríamente—. ¿Cómo está usted?

—Muy bien, gracias. Señorita María, ¿me permitiría unirme a ustedes un momento?

María miró a su madre. Doña Josefa suspiró.

—Un momento breve, señor. No sería apropiado más que eso.

José se sentó. Durante cinco minutos hablaron de cosas sin importancia: el clima, las noticias de Santiago, la próxima fiesta de la iglesia. Pero bajo esa conversación banal, José sentía una corriente eléctrica. María no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, lo miraba directamente a los ojos. Y en esos ojos José veía algo que le daba esperanza.

Cuando finalmente se levantó para irse, dijo:

—Señorita María, me preguntaba si usted y su honorable madre me harían el honor de acompañarme a pasear por la alameda el próximo domingo, después de misa.

Doña Josefa abrió la boca para negarse, pero María habló primero:

—Sería un placer, señor Guimaraens.

El noviazgo

Así comenzó su noviazgo. Un noviazgo formal, apropiado, vigilado constantemente por Doña Josefa o por la tía Inés. Se veían los domingos después de misa. Paseaban por la alameda que bordeaba el puerto, siempre manteniendo una distancia respetable. Hablaban de cosas sin importancia.

José le preguntaba por sus gustos, sus sueños, sus miedos. María respondía con frases breves, correctas, vacías de contenido real. Era como si tuviera miedo de revelarse, como si hubiera aprendido que era más seguro no decir nada verdadero.

Pero poco a poco, en fragmentos pequeños, José empezó a conocerla. Descubrió que de niña había querido aprender a tocar el piano pero su padre consideraba que era un gasto innecesario. Que le gustaba leer pero que en su casa solo había libros religiosos y algunos libros de historia que su padre guardaba en un baúl. Que a veces, por la noche, se asomaba a la ventana de su cuarto y miraba el mar y se preguntaba cómo sería cruzarlo, ver otros países, vivir otras vidas.

—Pero eso son solo fantasías —dijo ella una tarde mientras caminaban por el muelle—. Las mujeres como yo no cruzan océanos.

—¿Por qué no?

María lo miró como si fuera un niño ingenuo.

—Porque las mujeres como yo se casan, tienen hijos, cuidan la casa y mueren sin haber salido nunca de la ciudad donde nacieron. Así es como funciona el mundo.

Había en su voz una resignación que partía el corazón. José quiso decirle que el mundo no tenía que ser así, que ella podía elegir, que había otros caminos. Pero sabía que estaba mintiendo. Para él, un hombre con dinero y libertad, el mundo estaba lleno de posibilidades. Para ella, una mujer sin fortuna, las opciones eran limitadas: un matrimonio decente si tenía suerte, o convertirse en la tía solterona que cuida a los sobrinos si no la tenía.

La propuesta

Al tercer mes de noviazgo, José fue a hablar con Don Fermín Quinteros.

Don Fermín lo recibió en su casa, una construcción modesta en el cerro Cordillera. El salón estaba limpio pero raído: los muebles habían sido buenos alguna vez, las cortinas habían sido elegantes. Ahora todo mostraba las marcas del tiempo y la falta de dinero para reemplazarlo.

Don Fermín era un hombre delgado, de unos sesenta años, con el pelo gris y la mirada cansada de alguien que ha conocido días mejores.

—Señor Guimaraens, imagino a qué viene.

—Sí, señor. Vengo a pedirle la mano de su hija María.

Don Fermín suspiró, se sirvió un vaso de vino y no le ofreció uno a José.

—¿Usted la ama?

La pregunta tomó a José por sorpresa. No esperaba que alguien preguntara eso. El amor no era algo de lo que los hombres hablaran.

—Creo que sí, señor.

—¿Cree?

—No estoy seguro de saber lo que es el amor, señor. Pero sé que pienso en ella constantemente. Que quiero hacerla feliz. Que me gustaría pasar el resto de mi vida conociéndola.

Don Fermín lo miró largamente.

—Es usted honesto, al menos. Eso me gusta. ¿Puede mantenerla?

—Sí, señor. Tengo cuatro barcos, una casa, ingresos estables. Puedo darle una vida cómoda.

—¿Y si ella no lo ama?

José tragó saliva.

—Entonces intentaré ganarme su amor con el tiempo.

Don Fermín se terminó el vino, dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco.

—Tiene mi permiso. Pero quiero que sepa una cosa, señor Guimaraens: María es mi hija mayor. Es buena, obediente, decente. Se merece ser feliz. Si usted le hace daño, si la trata mal, si la humilla, le juro por Dios que lo mataré. ¿Me entiende?

—Lo entiendo, señor. Y le prometo que cuidaré de ella.

—Más le vale.

La boda

Se casaron el 23 de abril de 1839, un martes, en la iglesia del Salvador. Fue una ceremonia pequeña: la familia de María, algunos amigos de José, MacLeod como testigo. No hubo gran fiesta, no hubo lujos. Los Quinteros no podían permitírselo y José no quiso ofenderlos pagándolo todo.

María llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había cosido. José llevaba su traje negro de las grandes ocasiones. Cuando el sacerdote les pidió que se dieran las manos, José sintió que las de María temblaban ligeramente.

—¿Estás bien? —le susurró.

Ella asintió sin mirarlo.

Después de la ceremonia, José le regaló algo que había encargado especialmente: un collar de perlas que había comprado a un comerciante panameño. No eran perlas perfectas—José no podía todavía permitirse eso—pero eran bonitas.

—Es hermoso —dijo María, tocándolas con reverencia.

—No tanto como tú.

Ella se sonrojó y guardó el collar en una caja de terciopelo que su madre le había dado como regalo de bodas.

Esa noche, en la casa del cerro Alegre que José había preparado para ella, María se puso el collar por primera y última vez antes de la noche de bodas. Después lo guardaría y solo volvería a ponérselo dos veces más: para el bautizo de su hijo Vasco y para el entierro de su hija Ana.

Pero esa noche, mientras José la miraba con el collar puesto y la luz de las velas acariciando su piel, pensó que quizás Don Fermín tenía razón al preguntar por el amor. Porque lo que José sentía en ese momento—una mezcla de deseo, ternura, protección y miedo—tenía que ser amor. No sabía cómo llamarlo de otra manera.

—María —dijo—, seré un buen marido. Te lo prometo.

Ella lo miró con esos ojos oscuros que guardaban tantos secretos.

—Y yo intentaré ser una buena esposa.

No era la declaración de amor que José había imaginado. Pero era suficiente. Por ahora, era suficiente.

Capítulo 4: Los nombres de los barcos

Durante los primeros meses de matrimonio, José descubrió que vivir con María era como habitar con un fantasma cortés. Ella estaba siempre ahí—silenciosa, eficiente, invisible—pero nunca del todo presente.

Por las mañanas, cuando José se levantaba antes del amanecer para ir al puerto, encontraba el desayuno preparado: pan tostado, café cargado, a veces huevos revueltos si había conseguido buenos en el mercado. María ya estaba levantada—José nunca la oía moverse—y lo servía sin decir palabra. Él comía, ella esperaba de pie. Cuando terminaba, recogía los platos y desaparecía hacia la cocina como humo.

—Siéntate conmigo —le decía José a veces.

—Ya he desayunado.

—Entonces tómate un café mientras yo como.

Ella obedecía, se sentaba con las manos cruzadas sobre el regazo, mirándolo comer. Pero no hablaba a menos que él le preguntara algo directamente. Y entonces sus respuestas eran breves, precisas, diseñadas para no revelar nada.

José intentaba llegar a ella de todas las formas que conocía. Le traía regalos de sus viajes: una tela de seda de China, un broche de plata de Perú, una figurita de marfil tallada por artesanos del norte. María agradecía cada regalo con una sonrisa educada y los guardaba cuidadosamente en el armario de su cuarto, pero José nunca la veía usarlos.

—¿No te gusta el broche? —le preguntó una vez.

—Es hermoso.

—Entonces, ¿por qué no te lo pones?

Ella lo miró desconcertada, como si la pregunta no tuviera sentido.

—Es demasiado fino para el uso diario.

—¿Y cuándo no es uso diario?

—Cuando vayamos a algún sitio importante.

Pero nunca iban a ningún sitio importante. José estaba siempre trabajando y María parecía no tener ningún deseo de salir de la casa.

El embarazo

En octubre de 1843, María le dio una noticia mientras cenaban. Lo dijo sin más preámbulo, con la misma voz con que habría anunciado que se había acabado el azúcar:

—Estoy esperando un hijo.

José dejó el tenedor sobre el plato. Sintió algo inmenso llenándole el pecho—¿alegría?, ¿miedo?, ¿orgullo?—que casi no podía respirar.

—¿Estás segura?

—He consultado al médico. Nacerá en mayo.

—María, esto es... —buscó las palabras—. Esto es maravilloso.

Ella asintió, pero su expresión no cambió. Como si le acabara de informar del resultado de una transacción comercial, no del hecho de que llevaría a su hijo dentro de ella durante los próximos siete meses.

—¿Estás contenta? —preguntó José.

—Por supuesto.

Pero no lo parecía. Parecía asustada.

Los meses siguientes fueron extraños. El cuerpo de María cambió—la barriga creciendo, los pechos hinchándose—pero su comportamiento siguió igual. Silenciosa, eficiente, distante. José intentaba hablarle del bebé, del futuro, de cómo sería cuando naciera. Ella escuchaba educadamente y respondía con monosílabos.

Una noche, José la encontró llorando en el cuarto del bebé que estaban preparando. Era la primera vez que la veía llorar.

—¿Qué pasa? ¿Te duele algo?

Ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas rápidamente, avergonzada de que la hubiera visto.

—No es nada.

—María, dime qué te pasa.

Ella lo miró con esos ojos oscuros llenos de algo que José no supo interpretar.

—Tengo miedo de no ser buena madre. Mi madre... ella sabía hacer todo. Yo no sé nada.

José se arrodilló frente a ella, tomó sus manos pequeñas entre las suyas.

—Nadie sabe ser padre o madre hasta que lo es. Aprenderemos juntos.

—Tú no entiendes. Las mujeres deben saber estas cosas. Y yo... yo no sé ni siquiera cómo querer bien.

Fue la cosa más honesta que María le había dicho desde que se casaron. José quiso responder algo reconfortante, algo que borrara ese miedo de sus ojos. Pero no encontró las palabras. Así que simplemente la abrazó, sintiendo la barriga redonda presionando contra él, sintiendo cómo ella se ponía rígida en sus brazos porque no sabía cómo recibir ternura.

Vasco José

El niño nació después de un parto que duró dieciséis horas. José esperó afuera de la habitación, caminando de un lado a otro, escuchando los gritos de María. La partera—una mujer grande y eficiente llamada Petrona—entraba y salía con agua caliente y trapos.

Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, José sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en una silla, las manos temblando. MacLeod, que había venido a acompañarlo, le pasó una botella de whisky.

—Bebe, muchacho. Te hará bien.

José bebió. El líquido le quemó la garganta pero lo ayudó a calmarse.

Petrona salió de la habitación con un bulto envuelto en mantas.

—Es un varón. Fuerte y sano. Su mujer está bien, solo cansada.

Le pasó el bulto a José. Él miró la carita arrugada, los ojos cerrados, los puñitos apretados. Y sintió algo que nunca había sentido antes: un amor absoluto, incondicional, aterrador en su intensidad. Este niño era suyo. Parte de él. Y haría cualquier cosa—lo que fuera—para protegerlo.

—¿Cómo lo llamarás? —preguntó MacLeod.

—Vasco José. Como mi abuelo y como yo.

Entró a la habitación. María estaba en la cama, pálida, con el pelo pegado a la frente por el sudor. Cuando vio a José con el bebé, extendió los brazos.

José le pasó al niño. Ella lo tomó torpemente, como si tuviera miedo de romperlo. Se quedó mirándolo largo rato sin decir nada. Después, por primera vez desde que José la conocía, sonrió de verdad. Una sonrisa completa, sin reservas, que iluminó su cara entera.

—Es hermoso —susurró.

—Como su madre —dijo José.

Ella negó con la cabeza, pero siguió sonriendo. Y durante un momento—solo un momento—José sintió que finalmente la veía. La María real, no la sombra educada y distante que vivía en su casa. Era como si el bebé hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada.

Ana

Trece meses después, en junio de 1845, nació Ana.

Este parto fue más rápido pero más difícil. El bebé venía mal colocado y Petrona tuvo que meterle las manos y girarla. María gritó tanto que José pensó que se iba a morir. Cuando finalmente nació—una niña pequeña, demasiado pequeña—no lloró inmediatamente. Hubo un momento horrible de silencio en el que José pensó que habían perdido a la niña.

Después Petrona la golpeó en la espalda y Ana lloró. Pero era un llanto débil, como de gatito.

—Es una niña —dijo Petrona—. Pequeña pero viva.

José la miró. Era diminuta, con la piel casi transparente y una mata de pelo negro. Parecía frágil, como si fuera a romperse con solo tocarla.

—Se parece a ti —le dijo a María.

María estaba exhausta, casi inconsciente, pero estiró los brazos para tomar a la niña. Cuando la tuvo en brazos, empezó a llorar.

—Es tan pequeña —susurraba—. Tan pequeña.

—Crecerá —dijo Petrona—. Dale el pecho, eso la fortalecerá.

Pero Ana no era fuerte. Tosía mucho, incluso de recién nacida. No aumentaba de peso como debería. El médico—un alemán llamado Dr. Hoffman—venía cada semana a examinarla.

—Tiene los pulmones débiles —diagnosticó—. Habrá que tener mucho cuidado.

María se convirtió en una madre obsesiva con Ana. La envolvía en mantas incluso en verano, no la dejaba salir cuando hacía viento, preparaba infusiones de hierbas que olían horrible pero que supuestamente fortalecían los pulmones. Rezaba rosarios interminables pidiendo a Santa Lucía que protegiera a su hija.

Con Vasco había sido diferente. Vasco era robusto, gritón, exigente. María lo cuidaba eficientemente pero sin la desesperación con que cuidaba a Ana. Era como si supiera que Vasco sobreviviría de todas formas, mientras que Ana necesitaba que la mantuvieran viva con fuerza de voluntad.

Los barcos con nombres

Fue entonces cuando José empezó a bautizar sus barcos con nombres de familia.

Había comprado dos barcos más—ahora tenía seis en total—y necesitaban nombres. Una noche, mientras cenaban, le preguntó a María:

—¿Te molestaría si llamo a uno de los barcos Ana Guimaraens?

María levantó la vista de su plato, sorprendida.

—¿Por nuestra hija?

—Sí. Y otro lo llamaré María Quinteros, por ti. Y otro Vasco Guimaraens, por nuestro hijo.

María dejó el tenedor sobre el plato. Por un momento José pensó que iba a llorar.

—¿Por qué harías eso?

—Porque... —José buscó las palabras—. Porque cuando estoy en el mar, lejos de ustedes, quiero llevarlos conmigo de alguna manera. Si mis barcos llevan sus nombres, es como si ustedes navegaran conmigo.

María lo miró con una expresión que José no supo interpretar. Después asintió.

—Me gustaría eso.

Y así fue. El bergantín más grande se llamó Ana Guimaraens. Una goleta nueva se llamó María Quinteros. Un barco más pequeño se llamó Vasco Guimaraens. Había algo conmovedor en esa manera de llevar a su familia consigo, incluso cuando estaba en alta mar, lejos de ellos.

Años después, cuando Ana murió, José no pudo nunca vender el barco que llevaba su nombre. Se quedó atracado en el puerto, pudriéndose lentamente, porque venderlo habría sido como vender un pedazo de su hija muerta.

Dos niños, dos destinos

Vasco creció fuerte y despreocupado. Era un niño que reía fácilmente, que se metía en problemas constantemente, que rompía cosas sin querer y no parecía preocuparse demasiado. A los cinco años ya montaba a caballo. A los siete, José lo llevaba al puerto para que viera los barcos. Pero Vasco se aburría.

—¿Cuándo vamos a casa, papá?

—¿Ya te cansaste? Apenas llevamos una hora.

—Es aburrido. Solo hay hombres trabajando.

José intentaba enseñarle el negocio, explicarle cómo funcionaban los fletes, cómo se calculaban los precios. Pero Vasco no prestaba atención. Prefería jugar con los otros niños en la calle, montar a caballo, meterse en peleas.

A los quince años ya bebía vino y fumaba cigarros cubanos que robaba del escritorio de José. Cuando José lo descubrió y lo confrontó, Vasco se encogió de hombros.

—¿Y qué? Todos mis amigos lo hacen.

—Tus amigos no tienen que heredar un negocio.

—Yo tampoco quiero heredar tu negocio.

Fue como un puñetazo en el estómago. José se quedó mirando a su hijo—casi un hombre ya, con la sombra de una barba en el mentón—y no supo qué decir.

—¿Qué quieres entonces?

—No lo sé. Pero no quiero pasarme la vida contando monedas y negociando con marineros. Quiero... —buscó las palabras—. Quiero vivir, papá. Tú trabajas tanto que no vives.

José intentó explicarle que el trabajo era vida, que construir algo era la única forma real de vivir. Pero Vasco no lo entendía. Vasco había nacido rico y eso le había quitado el hambre. José, que había construido su fortuna de la nada, no sabía cómo transmitirle a su hijo esa urgencia, ese fuego.

—Es joven —decía María cuando José se quejaba—. Ya madurará.

Pero José sabía que no era cuestión de edad. Vasco nunca tendría lo que José tenía: la capacidad de sacrificar el presente por el futuro, de trabajar sin descanso hacia una meta invisible. Y quizás eso era culpa de José. Quizás al darle todo a su hijo, le había quitado la única cosa que realmente importaba: la necesidad de luchar.

Ana, la frágil

Ana, en cambio, era toda alma. Mientras Vasco corría y gritaba y rompía cosas, Ana se sentaba en el jardín a mirar las flores. Mientras Vasco peleaba con otros niños, Ana leía libros en su cuarto. Tosía mucho, especialmente en invierno, y María la envolvía en mantas y le daba infusiones calientes.

José la miraba con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque Ana tenía algo de él: esa inquietud, esa manera de mirar siempre más allá, de querer entender cómo funcionaban las cosas. Miedo porque era frágil. Demasiado frágil para este mundo.

A los diez años, Ana le preguntó:

—Papá, ¿cómo es Portugal?

—No lo sé. Hace tanto tiempo que salí de allí que ya casi no lo recuerdo.

—Pero naciste allí. Debe estar en tu memoria.

—La memoria es engañosa, hija. Cambia las cosas. Probablemente el Portugal que recuerdo ya no existe.

Ana lo pensó, seria como siempre.

—¿Y cómo es Chile para ti? ¿Es tu casa o sigues siendo extranjero?

Era una pregunta más profunda de lo que una niña de diez años debería poder formular. José se sentó junto a ella en el banco del jardín.

—Es mi casa. Pero a veces... a veces sigo sintiéndome como si estuviera de visita. Como si en cualquier momento alguien fuera a venir y decirme que mi tiempo se acabó, que tengo que volver a donde pertenezco.

—¿Y dónde perteneces?

José la miró—esta niña seria de ojos demasiado grandes—y no supo qué responder.

—Supongo que aquí. Con ustedes. Mi familia es mi patria ahora.

Ana sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Era tan pequeña, tan ligera. Como un pájaro.

—Me alegro —dijo—. No me gustaría que te fueras.

José la abrazó, sintiendo los huesos frágiles bajo la piel, sintiendo cómo el pecho se le movía con cada respiración trabajosa. Y tuvo el presentimiento terrible de que no era él quien se iría primero.

Pero alejó ese pensamiento. Porque algunos miedos son demasiado grandes para mirarlos de frente.

Capítulo 5: El oro y la gloria

La noticia llegó a Valparaíso en marzo de 1848, traída por un bergantín norteamericano que había zarpado de San Francisco tres meses antes. El capitán—un hombre llamado Morrison con la barba llena de nudos y los ojos brillantes de codicia—la contó en la taberna del Puerto mientras bebía pisco y golpeaba la mesa con el puño.

—¡Oro! —gritaba—. ¡Tanto oro que puedes recogerlo del suelo con las manos! En un lugar llamado Sutter's Mill. Un carpintero lo encontró por casualidad. Ahora hay miles de hombres camino a California. ¡Miles!

José estaba en la taberna esa noche, cerrando un contrato con un comerciante alemán. Escuchó la historia y pensó que Morrison estaba borracho o loco. Historias de oro aparecían constantemente. Casi nunca eran ciertas.

Pero una semana después llegó otro barco con la misma noticia. Y luego otro. Y otro más. Para abril, la fiebre del oro ya no era un rumor: era un hecho.

La oportunidad

José pasó tres días encerrado en su oficina, haciendo cálculos. MacLeod lo encontró rodeado de papeles, con los ojos rojos de no dormir.

—Vas a matarte trabajando así, muchacho.

—Estoy calculando cuánto oro se necesitaría para que esto valiera la pena.

—¿De qué estás hablando?

José levantó un papel lleno de números.

—Todos están pensando en ir a California a buscar oro. Pero yo no necesito buscar oro. El oro va a venir a mí.

—No te entiendo.

José sonrió. Era la primera vez que sonreía en días.

—Piénsalo. Van a ir trescientos mil hombres a California. ¿Qué necesitan esos hombres? Comida. Ropa. Herramientas. Whisky. Todo. Y todo eso tiene que llegar por barco, porque no hay otra forma. ¿Y cuál es el puerto más grande del Pacífico?

MacLeod empezó a entender.

—Valparaíso.

—Exacto. Todos los barcos que vayan de la costa este de América tendrán que pasar por aquí. Y yo tengo barcos.

—Pero necesitarías más.

—Lo sé. Por eso voy a pedir un préstamo.

MacLeod se quedó paralizado.

—¿Un préstamo? Tú nunca has pedido prestado nada en tu vida.

—Nunca ha habido una oportunidad como esta en mi vida. Si espero a ahorrar el dinero, la oportunidad ya habrá pasado. Necesito actuar ahora.

—Es un riesgo enorme.

—Todo es un riesgo. La cuestión es si el riesgo vale la pena.

José fue al banco al día siguiente. El director era un inglés llamado Pemberton que llevaba veinte años en Chile. José le expuso su plan: comprar tres barcos más, contratar tripulaciones, establecer una ruta regular entre Valparaíso y San Francisco.

—¿Cuánto necesita? —preguntó Pemberton.

—Cincuenta mil pesos.

Pemberton casi se atraganta con su té.

—Es una fortuna, señor Guimaraens.

—Lo sé. Pero en dos años habré duplicado esa cantidad. En cinco, la habré cuadriplicado.

—¿Y si se equivoca?

—Si me equivoco, lo perderé todo. Pero no me voy a equivocar.

Pemberton lo estudió durante un largo momento.

—Usted tiene reputación de hombre honesto. Su palabra vale en este puerto. Pero cincuenta mil pesos... necesitaré garantías.

—Puede hipotecar mis barcos actuales. Y mi casa.

—¿Su casa? ¿Dónde vive su familia?

—Sí.

—¿Sabe su esposa que está apostando su casa?

José no respondió. Pemberton suspiró.

—Le daré el préstamo. Pero si algo sale mal, señor Guimaraens, lo perderá todo. ¿Está dispuesto a asumir ese riesgo?

—Lo estoy.

La conversación con María

Esa noche, José le contó a María lo que había hecho. Ella estaba bordando junto a la ventana del salón. La luz de la lámpara de aceite hacía que su perfil pareciera una silueta recortada en papel.

—He pedido un préstamo al banco.

María siguió bordando.

—¿De cuánto?

—Cincuenta mil pesos.

Las manos de María se detuvieron. Dejó el bordado en su regazo y lo miró.

—¿Cincuenta mil?

—Es una oportunidad única, María. La fiebre del oro de California. Si actúo ahora, puedo multiplicar nuestra fortuna por cinco.

—¿Y si no funciona?

—Funcionará.

—Pero si no funciona —insistió ella, con una calma que era más aterradora que cualquier grito—, ¿qué pasará?

José se sentó frente a ella.

—He hipotecado los barcos. Y la casa.

María palideció.

—¿Esta casa? ¿La casa donde viven nuestros hijos?

—Sí.

—¿Sin preguntarme?

Era la primera vez que José veía algo parecido a la rabia en los ojos de María. No gritaba, no lloraba. Simplemente lo miraba con una frialdad que le helaba la sangre.

—María, yo...

—Tú decidiste apostar el hogar de nuestros hijos sin consultármelo.

—No estoy apostando. Es un negocio calculado.

—Todos los negocios son apuestas, José. Y tú acabas de apostar a nuestros hijos.

Se levantó, recogió su bordado y salió de la habitación. José se quedó sentado, sintiendo por primera vez en su matrimonio que había cometido un error imperdonable. No por pedir el préstamo—de eso estaba seguro—sino por no haberle dicho a María antes de hacerlo.

Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Y durante las siguientes semanas, María le hablaba solo lo necesario, con una cortesía gélida que era peor que cualquier pelea.

Los años del oro

Pero José tenía razón.

La fiebre del oro convirtió a Valparaíso en el puerto más importante del Pacífico. Cada día llegaban barcos cargados de mercancías rumbo a San Francisco. Cada poco salían barcos de José con las bodegas llenas. Harina, carne salada, herramientas, ropa, licores. Todo lo que los mineros necesitaban, José lo transportaba.

En 1850, José ya había pagado la mitad del préstamo. En 1852, lo había pagado completo. En 1854, con cuarenta y un años, era dueño de siete barcos y era uno de los armadores más prósperos de Chile.

Compró casas. Una quinta elegante en la calle de la Merced, con jardines y una fuente. Una mansión imponente en la calle de la Independencia, de tres pisos, con balcones de hierro forjado y pisos de mármol traído de Italia.

Todo lo compraba al contado. Nunca más volvió a pedir un préstamo. "El dinero prestado es como el agua salada", decía ahora. "Cuanto más bebes, más sed tienes". Había aprendido la lección: el dinero prestado te da oportunidades pero también te quita el sueño.

María nunca dijo que se había equivocado con él. Nunca lo felicitó por haber tenido razón. Simplemente aceptó la nueva riqueza con la misma serenidad con que había aceptado todo lo demás en su vida. Contrató sirvientas—tres, después cuatro—. Compró vajilla inglesa de porcelana fina. Mandó hacer vestidos de seda que le enviaban desde Francia, aunque seguía usando los mismos vestidos sencillos de algodón que había usado siempre.

Una noche, José la encontró en la nueva casa de la calle de la Independencia, sentada en el salón enorme, sola, mirando las paredes vacías.

—¿Qué haces aquí? —preguntó José.

—Intento sentir que esto es mi casa.

—Es tu casa. Es nuestra casa.

María negó con la cabeza.

—No lo es. Es solo un edificio. Muy bonito, muy caro. Pero no es mi casa.

José se sentó junto a ella en el sofá nuevo de terciopelo verde que había costado una fortuna.

—¿Qué puedo hacer para que se sienta como tu casa?

Ella lo pensó largo rato.

—Nada. Yo no sé vivir en lugares como este. Me crié en una casa pequeña donde mi madre cocinaba y limpiaba. Aquí hay sirvientas que hacen todo. No sé qué hacer conmigo misma.

—Puedes hacer lo que quieras. Leer. Bordar. Visitar amigas.

—No tengo amigas. Y ahora que somos ricos, las mujeres que antes me ignoraban quieren ser mis amigas. Pero solo porque quieren algo de mí.

Había en su voz una soledad tan profunda que José sintió una punzada de culpa. Había estado tan ocupado construyendo su imperio que no se había dado cuenta de que María estaba perdida en él.

—¿Qué quieres, María? Dime qué quieres y te lo daré.

Ella lo miró con esos ojos oscuros que guardaban tantos secretos.

—Quiero volver a la casa del cerro Alegre. Quiero que las cosas sean como antes.

—¿Cuando éramos más pobres?

—Cuando éramos nosotros.

Pero José no podía darle eso. No podía deshacer los años, no podía devolver la simplicidad perdida. Lo único que podía hacer era seguir adelante, seguir construyendo, seguir creciendo. Porque detenerse habría significado admitir que quizás María tenía razón: que en algún momento en el camino hacia el éxito, habían perdido algo más importante.

La riqueza de María

María, que había vivido en la austeridad toda su vida, no supo qué hacer con la riqueza.

Seguía rezando el rosario todas las noches, arrodillada junto a su cama como había hecho desde niña. Seguía yendo a misa todos los domingos. Y empezó a dar dinero a los pobres. Mucho dinero.

Cada semana, una procesión de mendigos llegaba a la puerta trasera de la casa. María los recibía a todos. Les daba monedas, comida, ropa vieja. José intentó detenerla al principio.

—Van a pensar que somos un asilo. Van a venir más y más.

—Que vengan —dijo María—. Tenemos suficiente.

—No es solo el dinero. Es tu seguridad. Algunos de esos hombres son peligrosos.

—Son seres humanos que tienen hambre.

Era imposible razonar con ella en esto. María, que era sumisa en todo lo demás, era terca como una mula cuando se trataba de sus pobres. José finalmente se rindió. Contató a un hombre—un mestizo enorme llamado Juan—para que vigilara la puerta trasera durante las horas de limosna. Al menos así María estaría protegida.

Una tarde, José llegó temprano a casa y encontró a María en la cocina, preparando una canasta de comida. Había pan, queso, cecina, manzanas.

—¿Para quién es eso?

—Para la viuda Ramírez. Su marido murió la semana pasada. Tiene cinco hijos y no tiene cómo alimentarlos.

—¿La conoces?

—No. Pero el padre Ignacio me habló de ella.

José se apoyó en el marco de la puerta, observándola. María trabajaba con movimientos eficientes, envolviendo cada cosa cuidadosamente. Había algo hermoso en su concentración, en su determinación silenciosa de aliviar el sufrimiento de desconocidos.

—¿Por qué lo haces? —preguntó—. ¿Por qué te importan tanto?

María no levantó la vista.

—Porque podría ser yo. Si mi padre no hubiera quebrado cuando quebró, si nos hubiera dejado con deudas en vez de con nada, habríamos sido nosotros los que pedían limosna. La diferencia entre tener y no tener es a veces solo suerte. Y la suerte puede cambiar en cualquier momento.

—Por eso hago lo que hago —dijo José—. Para que la suerte no importe. Para construir algo tan sólido que no pueda desmoronarse.

María lo miró finalmente.

—Nada es tan sólido como crees, José. Todo puede desmoronarse. Todo puede perderse.

Había algo profético en sus palabras. Algo que hizo que José sintiera un escalofrío a pesar del calor de la cocina.

—No voy a perderlo —dijo con más convicción de la que sentía—. He trabajado demasiado duro.

María cerró la canasta, se secó las manos en el delantal.

—Eso es lo que todos dicen. Hasta que lo pierden.

Y salió de la cocina, dejando a José solo con una sensación de inquietud que no supo nombrar. Como si María pudiera ver algo en el futuro que él no podía. Como si supiera que todo este oro, toda esta gloria, era temporal. Prestado, no ganado. Y que algún día vendrían a cobrarlo.

Los nombres en los barcos

Para 1854, José tenía siete barcos. Todos llevaban nombres que significaban algo para él:

El Ana Guimaraens, de 619 toneladas, el más grande de su flota. Navegaba entre los puertos chilenos, transportando cobre y trigo.

El Carmen, de 231 toneladas, que iba regularmente a El Callao en Perú.

El Guimaraens, de 288 toneladas, otro barco de cabotaje.

El María Quinteros, de 167 toneladas, el más pequeño pero el más querido. José insistía en que ese barco siempre estuviera impecable, las velas remendadas, la cubierta lavada.

El Portugal Guimaraens, de 489 toneladas. Era su manera de mantener vivo el recuerdo de un país al que nunca volvería.

El San José, de 305 toneladas, que hacía la ruta peruana.

Y la fragata Villa de Burdeos, de 586 toneladas, la reina de su flota. Esta hacía el viaje largo a San Francisco, transportando las mercancías más valiosas.

Había tenido otros barcos antes: el Vasco Guimaraens, que se había hundido en una tormenta frente a Chiloé. El Adelaida, que había vendido cuando necesitaba capital. El Pedro V, nombrado por el rey de Portugal, que había perdido en un pleito con un socio deshonesto.

Pero estos siete eran suyos, completamente suyos. Y llevaban los nombres de su familia como talismanes contra el desastre.

A veces, cuando estaba en su oficina del puerto haciendo cuentas, José levantaba la vista y veía los mástiles de sus barcos recortados contra el cielo. Y sentía algo parecido al orgullo, pero también algo parecido al miedo. Porque había construido tanto que ahora había mucho que perder.

MacLeod se lo dijo una noche, mientras bebían whisky en la terraza de la mansión nueva:

—Eres el hombre más rico que conozco, muchacho. Y también el que duerme peor.

—Duermo bien.

—Mentira. Te he visto. Tienes ojeras. Te despiertas en mitad de la noche para revisar cuentas. María me dijo que a veces te encuentra a las cuatro de la mañana en tu despacho, trabajando.

José no respondió. Era verdad. Cuanto más tenía, más miedo tenía de perderlo. Cada barco que salía era una apuesta. Cada contrato era un riesgo. Había construido un imperio sobre agua, y el agua podía cambiar de dirección en cualquier momento.

—La riqueza es una prisión —dijo finalmente—. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Cuando lo tienes todo, cada día es un miedo nuevo.

—Entonces, ¿por qué lo haces?

José bebió su whisky, miró las luces del puerto parpadeando en la distancia.

—Porque no sé hacer otra cosa.

Y era verdad. El trabajo era lo único que sabía hacer. Lo único que le daba sentido. Si paraba, si se detenía, tendría que enfrentarse a preguntas para las que no tenía respuestas. Como por qué su hijo no lo respetaba. O por qué su esposa era una extraña. O por qué, después de veintidós años en Chile, todavía se sentía como un extranjero.

Así que seguía trabajando. Porque mientras trabajaba, no tenía que pensar en esas cosas.

Y porque en el fondo, a pesar de todo, había algo embriagador en el éxito. Algo que lo hacía sentir vivo de una manera que nada más lo hacía sentir. Ni siquiera su familia.

Aunque eso—pensaba José en sus momentos de honestidad brutal—quizás decía más sobre él de lo que le gustaría admitir.

Capítulo 6: Todo lo que se pierde

El cambio llegó gradualmente, como llegan todas las catástrofes verdaderas. No fue un cataclismo repentino sino una erosión lenta, casi imperceptible al principio.

En 1855, la fiebre del oro empezó a enfriarse. No se acabó de golpe—todavía había oro en California, todavía había mineros llegando—pero el frenesí inicial había pasado. Los barcos que antes hacían cola para entrar en San Francisco ahora encontraban muelles medio vacíos. Las mercancías que antes se vendían a precios exorbitantes ahora se vendían al costo, o incluso con pérdida.

José vio venir el cambio. Lo vio en los márgenes de beneficio que se encogían mes a mes. Lo vio en las cartas de sus capitanes que hablaban de mercados saturados, de almacenes llenos de mercancía sin vender. Lo vio en los ojos de otros comerciantes en las tabernas del puerto, ese miedo compartido que nadie quería nombrar.

Pero había otro cambio más fundamental, más aterrador. Los barcos de vapor estaban llegando.

La muerte de los veleros

La primera vez que José vio un vapor de verdad—no los pequeños remolcadores que movían barcos en el puerto sino un verdadero buque de vapor transoceánico—fue en marzo de 1856. Era el Pacific, de la Pacific Steam Navigation Company, un monstruo de hierro con dos chimeneas que escupían humo negro.

José estaba en el muelle cuando llegó. Media docena de comerciantes estaban allí también, observando en silencio mientras el vapor entraba en la bahía. No necesitaba velas. No dependía del viento. Simplemente avanzaba, implacable, las ruedas de paletas golpeando el agua con un ritmo mecánico.

MacLeod estaba junto a José.

—Es el futuro —dijo.

—Es el fin —respondió José.

Y tenía razón. Los vapores eran más rápidos, más confiables, más baratos de operar a largo plazo. No tenían que esperar vientos favorables. No quedaban atrapados durante semanas en calmas chicha. Podían mantener horarios regulares, predecibles.

En 1857, la Pacific Steam Navigation Company estableció una ruta regular entre Valparaíso y Panamá. En 1858, agregaron rutas a El Callao, Guayaquil, todos los puertos importantes del Pacífico. Los fletes empezaron a bajar. Los veleros como los de José simplemente no podían competir.

José pasó noches enteras haciendo cálculos. Intentó encontrar rutas donde los veleros todavía fueran rentables. Chiloé al sur, donde el viento era constante. Las rutas cortas de cabotaje, donde la velocidad importaba menos. Pero los márgenes eran cada vez más estrechos. Y había otro problema: las grandes compañías navieras.

El fin de los armadores pequeños

En 1858 se constituyó la Compañía Chilena de Vapores, respaldada por los hombres más ricos de Chile. No eran comerciantes individuales como José, eran un consorcio, un monstruo corporativo con capital ilimitado. Podían operar con pérdidas durante años si era necesario para destruir la competencia.

José fue a una reunión con ellos. Le ofrecieron comprarle su flota por un precio que era insultantemente bajo.

—Es una oferta generosa, señor Guimaraens —dijo Don Matías Cousiño, uno de los directores—. Sus barcos están envejeciendo. Los vapores son el futuro.

—Mis barcos son buenos. Todavía tienen años de vida útil.

—Pero no son rentables. El mundo está cambiando, señor. Los que no cambien con él desaparecerán.

José se levantó de la mesa.

—No voy a regalarles mi flota.

—No es un regalo. Es un precio justo para barcos que pronto no valdrán nada.

—Buenos días, señores.

Salió de esa reunión con la mandíbula apretada y las manos temblando de rabia. Pero en el fondo sabía que Cousiño tenía razón. El mundo estaba cambiando y José no podía detenerlo.

Esa noche le dijo a María:

—Voy a vender los barcos.

Ella estaba cosiendo junto a la lámpara. Levantó la vista, sorprendida.

—¿Todos?

—Todos. Antes de que no valgan nada.

—¿Y qué harás después?

José había estado pensando en eso durante semanas.

—Compraré tierras. Propiedades urbanas, haciendas. Cosas que no pueden hundirse, que no pueden quedarse obsoletas. La tierra siempre vale.

María dejó la costura en su regazo.

—¿Estamos en problemas?

—No. Pero podríamos estarlo si no actúo ahora.

Ella asintió lentamente.

—Siempre has tenido buen olfato para los negocios. Confío en ti.

Fueron las palabras más cercanas a un cumplido que María le había dado en años. José sintió una calidez en el pecho.

—Gracias.

—Pero José... —ella vaciló—. Esta vez, ¿podrías decirme lo que vas a hacer antes de hipotecar nuestra casa?

Era un reproche suave, pero un reproche al fin. José asintió.

—Esta vez no habrá hipotecas. Venderé todo al contado y compraré todo al contado. Como debí hacer desde el principio.

La liquidación

Vender la flota fue como cortar un brazo. Cada barco que se iba era un pedazo de su vida.

El Carmen lo compró un comerciante peruano. El Guimaraens y el Portugal Guimaraens los compraron juntos dos hermanos alemanes que tenían ideas de hacer transporte de pasajeros. El San José fue a parar a un chileno de Concepción. La fragata Villa de Burdeos la compró la Compañía Chilena de Vapores, probablemente solo para desguazarla.

Solo mantuvo dos barcos: el María Quinteros y el Ana Guimaraens. No podía deshacerse de ellos. Eran los nombres de su esposa y su hija. Venderlos habría sido como venderlas a ellas.

Con el dinero de la venta—una suma considerable, aunque menos de lo que los barcos valían en sus mejores tiempos—José compró propiedades. Compró lotes en Valparaíso, en el plan y en los cerros. . Compró haciendas en el interior: Los Quillayes, cinco mil hectáreas de tierra fértil cerca de Casablanca, donde cultivaban viñas y criaban ganado. San José de Marga-Marga, siete mil hectáreas de pastos y bosques. Compró una hijuela llamada Santa Ana de Pocochai en Quillota

Todo al contado. Sin deudas. Sin préstamos.

En 1858, José Guimaraens ya no era armador. Era terrateniente. Ya no era el joven navegante que había llegado con diecinueve años y un sueño; era un hombre de cuarenta y cinco años, próspero, respetado, pero también más triste, aunque no sabía muy bien por qué.

La melancolía del éxito

La hacienda era hermosa. Ondulaba en colinas suaves cubiertas de hierba dorada. Había un arroyo que cortaba la propiedad por la mitad, con álamos plantados en sus orillas. La casa patronal era sólida, de adobe grueso y tejas rojas. Desde la terraza se veía todo: kilómetros y kilómetros de tierra que le pertenecían.

José se sentó en la terraza con una botella de vino. El mayordomo—un hombre llamado Sepúlveda que había venido con la hacienda—le trajo queso y pan.

—Es hermoso, ¿verdad, patrón?

—Sí —dijo José.

Pero no sentía lo que esperaba sentir. Había imaginado que la tierra le daría paz, estabilidad, la sensación de haber echado raíces finalmente. En cambio, solo sentía vacío.

Una tarde de domingo, José cabalgó por Los Quillayes. Era la primera vez que visitaba la hacienda desde que la había comprado. Necesitaba alejarse de Valparaíso, del puerto que ya no era suyo, de los barcos que llevaban otros nombres.

Quizás era porque el tiempo de los aventureros se había acabado. Chile se estaba civilizando, ordenando, convirtiéndose en un país respetable. Ya no era esa tierra salvaje de oportunidades ilimitadas donde un muchacho portugués podía llegar con una maleta y hacerse rico. Ahora había leyes, regulaciones, barreras invisibles. El futuro ya no era un territorio inexplorado sino un calendario predecible.

O quizás era simplemente que José había alcanzado todo lo que quería alcanzar y ahora no sabía qué hacer con el resto de su vida. Había pasado veintisiete años construyendo, acumulando, creciendo. ¿Y para qué? Su hijo no quería heredar su imperio. Su hija era demasiado frágil para este mundo. Su esposa era una extraña cortés que compartía su casa pero no su vida.

José bebió el vino directamente de la botella, algo que nunca habría hecho en Valparaíso, donde había que mantener las apariencias. Aquí, en medio de la nada, con solo Sepúlveda como testigo, podía permitirse ser quien era realmente: un hombre de cincuenta y cinco años que ya no reconocía su propia vida.

Pensó en António da Silva, el comerciante portugués que había conocido en Brasil tantos años atrás. Da Silva le había dicho que en América uno podía escribir su propio destino. Y José lo había hecho. Había escrito una historia de éxito, de riqueza, de respetabilidad.

Pero nadie le había advertido que después de escribir tu destino, tenías que vivirlo. Y que a veces, el destino que escribes no es el que realmente querías.

El bombardeo

En septiembre de 1866, ocho años después de que José vendiera su flota, España declaró la guerra a Chile.

La razón era absurda—una disputa sobre las islas Chincha, guano, dinero—pero las guerras rara vez tienen razones sensatas. Lo que importaba era que había una escuadra española en el Pacífico, encabezada por la fragata blindada Numancia, y que venía hacia Valparaíso.

El 31 de marzo de 1866, la escuadra llegó. El almirante español—un hombre llamado Méndez Núñez—envió un mensaje a la ciudad: tenían dos horas para evacuar a los civiles. Después bombardearían el puerto.

José estaba en su oficina cuando llegó la noticia. Corrió a casa. María estaba en el salón con Ana. Vasco había salido con amigos, como siempre.

—Tenemos que irnos —dijo José—. Ahora.

—¿A dónde? —preguntó María con esa calma suya que José encontraba a veces exasperante.

—A Los Quillayes. O a Santiago. Cualquier lugar lejos de aquí.

—No voy a dejar mi casa.

—María, van a bombardear la ciudad. ¿Entiendes lo que eso significa?

Ella se levantó, se alisó la falda.

—Significa que hay gente que necesitará ayuda. Voy a la iglesia. El padre Ignacio está organizando refugios.

—María...

—Tú haz lo que tengas que hacer, José. Yo haré lo que debo hacer.

Y salió de la casa antes de que él pudiera detenerla. José maldijo, miró a Ana.

—¿Tú también quieres quedarte?

Ana, que tenía veintiún años y estaba pálida como siempre, negó con la cabeza.

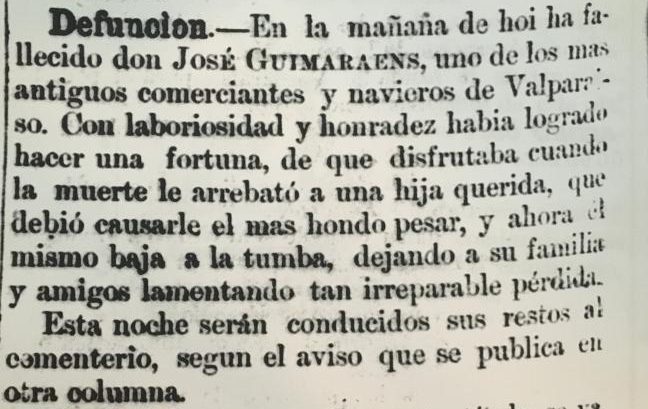

—Iré contigo, padre. Mamá sabe cuidarse sola.