LA MEMORIA DEL AGUA - LIBRO SEGUNDO: LOS HEREDEROS

El héroe del fuego, Martín Stevenson. La lujosa vida de Vasco José Guimaraens y Virginia Stevenson durante la Belle Epoque. La pérdida de la fortuna familiar (78 páginas)

- PRÓLOGO: LOS BUSTOS DE MARMOL

- Capítulo 8: La heredera del naturalista y el héroe del fuego

- Capítulo 9: Los años londinenses

- Capítulo 10: La casa de Gower Street

- Capítulo 11: La educación de una dama

- Capítulo 12: El encuentro

- Capítulo 13: El cortejo

- Capítulo 14: Preparativos y partida

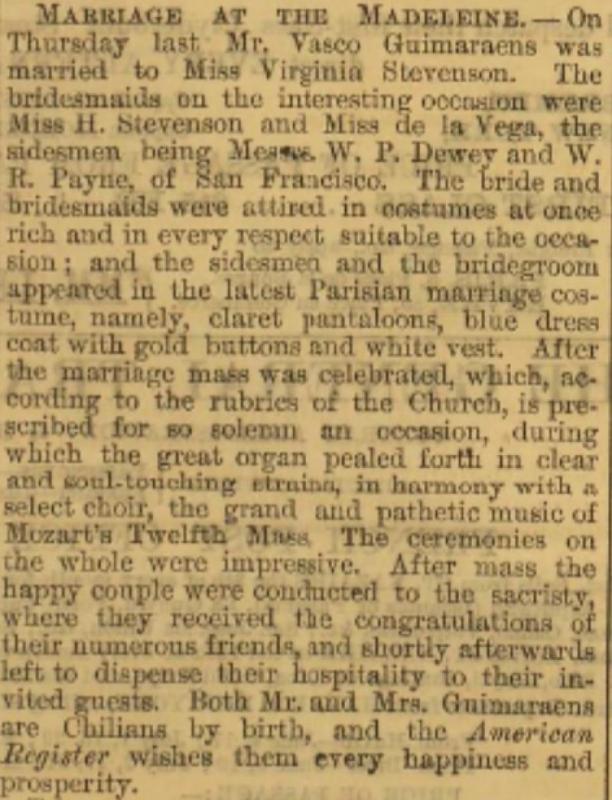

- Capítulo 15: París y la boda

- Capítulo 16: La vida europea

- Capítulo 17: Los hijos

- Capítulo 18: La Belle Époque

- Capítulo 19: La decadencia

- Capítulo 20: La viuda superviviente

- Capítulo 21: Los últimos años

PRÓLOGO: LOS BUSTOS DE MARMOL

Roma, 1869

El estudio del escultor Bernini—descendiente directo del gran maestro barroco, o eso aseguraba—ocupaba el último piso de un palacio del siglo XVII en el Trastevere. La luz mediterránea entraba a raudales por ventanales tan altos que parecían diseñados para gigantes.

Virginia y Vasco José posaban sentados en sillas doradas estilo Imperio, rodeados de mármoles, cinceles y modelos de yeso de dioses griegos. El escultor, un hombre corpulento de mandil manchado de polvo blanco, los observaba con ojos entornados, calculando proporciones, memorizando ángulos.

Virginia tenía veintidós años. Llevaba un vestido de seda color marfil de Worth, el modisto de París que vestía a la emperatriz Eugenia. Su cabello pelirrojo estaba recogido en un elaborado moño del que escapaban algunos rizos estudiadamente descuidados. Las perlas que Vasco José le había comprado en Venecia brillaban en su cuello como gotas de luna.

Vasco José fumaba un cigarro cubano—un Partagás que había traído desde Chile—ignorando las protestas del escultor sobre que el humo arruinaría la precisión de su trabajo. Tenía veinticinco años y la apostura natural de quien ha nacido en el lado correcto de la fortuna. Su traje negro había sido cortado en Savile Row durante su estancia en Londres. El bastón con empuñadura de plata descansaba contra su rodilla.

—Si me esculpes sin cigarro —había dicho Vasco José—, el busto no seré yo. Soy un hombre que fuma. Eso debe quedar para la posteridad.

El escultor había suspirado, acostumbrado a los caprichos de los ricos, y había comenzado a trabajar.

Llevaban tres sesiones de dos horas cada una. Vasco José se impacientaba—prefería estar explorando Roma, cenando en la Piazza Navona, bebiendo vino en Trastevere—pero Virginia insistía. Quería estos bustos. Quería capturar este momento exacto de sus vidas, cuando todo era posible, cuando el mundo entero se abría ante ellos como un regalo esperando ser desenvuelto.

—¿En qué piensas? —preguntó Vasco José mientras el escultor trabajaba en silencio.

—En el futuro —respondió Virginia—. En los hijos que tendremos, en las casas que construiremos, en todos los lugares que visitaremos.

—¿Y qué ves?

Virginia sonrió, esa sonrisa que Vasco José adoraba, donde los labios se curvaban apenas pero los ojos se iluminaban completamente.

—Veo una vida extraordinaria.

Y lo sería. Al menos durante un tiempo. Al menos hasta que aprendieran que incluso las vidas extraordinarias tienen su cuota de pérdida, que el dinero puede comprar casi todo excepto la inmortalidad, que el mármol dura más que la carne.

Pero en ese momento, en ese estudio romano bañado de luz dorada, Virginia y Vasco José eran inmortales. O al menos así lo sentían.

Los bustos de mármol los sobrevivirían a ambos. Permanecerían como testigos mudos de un momento de perfecta felicidad, antes de que la vida les enseñara que nada es perfecto, que nada es para siempre, pero que aún así, vale la pena intentarlo.

Capítulo 8: La heredera del naturalista y el héroe del fuego

Virginia Stevenson Cuming nació el 27 de julio de 1848 en una casa del cerro Alegre de Valparaíso, con vistas al océano Pacífico que se extendía infinito y azul hasta el horizonte.

Su padre, Martín Stevenson Covarrubias, era uno de los hombres más respetados del puerto. Hijo de un escocés aventurero y una chilena de buena familia, Martín había construido una fortuna sólida como carpintero naval y propietario de astilleros. Sus manos, perpetuamente manchadas de brea, habían construido algunos de los mejores barcos que surcaban el Pacífico. Era un hombre callado pero observador, que hablaba poco pero cuando lo hacía, los demás escuchaban.

Su madre, Clara Valentina Cuming, era hija del legendario Hugh Cuming, el naturalista inglés cuya colección de conchas era la más importante del hemisferio occidental. Clara había heredado de su padre su curiosidad insaciable por el mundo natural. Hablaba tres idiomas—español, inglés y francés—y poseía una de las bibliotecas privadas más extensas de Valparaíso.

Virginia creció en un mundo de privilegios intelectuales y materiales. La casa del cerro Alegre era una mansión de dos plantas con balcones de hierro forjado importado de Francia, pisos de mármol de Carrara y una biblioteca que ocupaba toda el ala este. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas con la colección de su abuelo: miles de conchas de todos los océanos del mundo, especímenes de plantas prensadas en álbumes de cuero, pájaros exóticos disecados que parecían congelados en pleno vuelo.

Cuando Virginia tenía tres años, su abuelo Hugh llegó de visita desde una de sus expediciones a las Filipinas. Era un hombre alto y curtido, de barba blanca y ojos azules que habían visto maravillas que otros apenas podían imaginar. Traía regalos: una orquídea nueva que había descubierto y bautizado Coelogyne cumingii, conchas de nácar tan grandes como platos, diarios de viaje llenos de acuarelas de lugares exóticos.

—Este caracol —le decía a Virginia, poniéndole en las manos una espiral perfecta de color rosado—viene de aguas tan profundas que nunca ven la luz del sol. ¿No es extraordinario?

Virginia, demasiado pequeña para entender completamente, asentía fascinada. Su abuelo olía a tabaco de pipa y a aventura, y cuando hablaba, el mundo entero parecía expandirse.

El gran incendio de 1850

Virginia tenía dos años y medio cuando ocurrió el evento que definiría el carácter de su padre y cambiaría Valparaíso para siempre.

La noche del 15 de diciembre de 1850, un incendio estalló en la calle Cabo, en el corazón del puerto. Comenzó en una bodega de velas—la ironía no pasó desapercibida después—donde una lámpara de aceite se volcó sobre sacos de sebo. En minutos, las llamas devoraban el edificio. En media hora, toda la calle ardía.

Valparaíso era una ciudad de madera y adobe, construida apresuradamente durante el boom económico del puerto. Las casas estaban apiñadas unas contra otras, los techos de paja tocándose casi, los callejones tan estrechos que dos hombres apenas podían pasar lado a lado. Era, en otras palabras, la yesca perfecta.

El fuego se extendió con velocidad aterradora. El viento del sur—que esa noche soplaba con fuerza inusual—empujaba las llamas hacia el norte, hacia el centro comercial, hacia las casas de las familias pudientes.

No había cuerpo de bomberos. No había sistema organizado de respuesta a emergencias. Solo había hombres corriendo con cubos de agua, intentando inútilmente detener un dragón que devoraba todo a su paso.

Martín Stevenson estaba en su casa del cerro Alegre cuando vio el resplandor naranja iluminando el cielo nocturno. Se puso las botas, tomó su chaqueta de cuero—la misma que usaba en el astillero—y besó a Clara en la frente.

—Tengo que ir —dijo simplemente.

Clara, que tenía en brazos a Virginia, asintió. Conocía a su marido. Era un hombre que no podía quedarse quieto cuando otros necesitaban ayuda.

Martín bajó corriendo por las escaleras del cerro, sus botas resonando en los adoquines, su aliento formando nubes en el aire frío de diciembre. Cuando llegó al plan, el espectáculo era dantesco.

Las llamas alcanzaban tres pisos de altura. El calor era tan intenso que derretía los vidrios de las ventanas. El humo negro y espeso lo cubría todo, haciendo casi imposible respirar. La gente corría en todas direcciones: algunos intentando salvar sus pertenencias, otros simplemente huyendo del infierno que consumía su ciudad.

Martín se unió a un grupo de hombres que intentaban crear una barrera de agua bombeando desde el mar. Era inútil—las bombas manuales eran primitivas, el agua llegaba en chorros débiles que se evaporaban antes de tocar las llamas—pero era lo único que podían hacer.

Durante seis horas, Martín trabajó sin parar. Bombeó agua hasta que los brazos le ardían. Entró tres veces en edificios en llamas para rescatar a personas atrapadas: primero una anciana que se había caído y no podía levantarse, después dos niños que lloraban en un segundo piso, finalmente un hombre inconsciente por el humo. Cada vez salió tosiendo, con la ropa quemada, el pelo chamuscado, pero vivo.

Al amanecer, cuando las llamas finalmente se agotaron al no quedar nada más que devorar, Martín se sentó en medio de los escombros humeantes. Tenía la cara negra de hollín, las manos llenas de ampollas, la ropa hecha jirones. A su alrededor, Valparaíso era un paisaje lunar: edificios reducidos a esqueletos carbonizados, calles cubiertas de ceniza, el olor acre del desastre.

Había visto morir a dos hombres esa noche. Uno aplastado por una viga que cayó, otro simplemente se desvaneció en las llamas antes de que nadie pudiera alcanzarlo. Había visto la desesperación de las familias que lo habían perdido todo. Había visto lo vulnerable que era Valparaíso, cómo una simple chispa podía destruir décadas de construcción en una noche.

Y había decidido que nunca más.

La fundación del Cuerpo de Bomberos

En enero de 1851, Martín Stevenson reunió en su casa a treinta de los hombres más prominentes de Valparaíso. Eran comerciantes, navieros, profesionales, artesanos. Algunos habían estado con él en el incendio, otros simplemente compartían su visión.

Clara sirvó café y pasteles mientras los hombres se acomodaban en la amplia sala. Virginia, de dos años y medio, observaba desde las escaleras, fascinada por ver su casa llena de extraños.

Martín se puso de pie frente a la chimenea. Normalmente era un hombre de pocas palabras, pero esa noche habló durante casi una hora.

—Caballeros —comenzó—, todos vimos lo que pasó en diciembre. Valparaíso quedó a merced del fuego porque no teníamos organización, no teníamos equipos, no teníamos entrenamiento. La próxima vez—y habrá una próxima vez—tenemos que estar preparados.

Propuso crear el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chile. Sería una institución cívica, sin fines de lucro, compuesta enteramente por voluntarios que donarían su tiempo y arriesgarían sus vidas por el bien común. Estarían organizados en compañías especializadas: una de bombas de agua, otra de escaleras y rescate, otra de demolición para crear cortafuegos, otra para prevenir saqueos después de los incendios.

—Necesitaremos comprar equipos de Inglaterra y Estados Unidos —explicó Martín—. Bombas modernas, mangueras de cuero, escaleras extensibles, hachas especializadas. Necesitaremos un cuartel donde entrenar y guardar los equipos. Todo esto costará dinero. Mucho dinero.

Hubo un momento de silencio. Después, uno a uno, los hombres comenzaron a comprometerse. El naviero McIntosh donó mil pesos. El comerciante Edwards quinientos. El banquero Waddington mil quinientos. En dos horas habían recaudado diez mil pesos, una fortuna suficiente para empezar.

El 30 de junio de 1851, exactamente seis meses después del gran incendio, se fundó oficialmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valparaíso. Fue el primero de Chile, y serviría de modelo para todos los que vendrían después en el país.

Martín Stevenson fue elegido primer Capitán de la Compañía de Hachas y Escaleras—la Cuarta Compañía—compuesta por sesenta y siete hombres seleccionados por su fuerza física y su valentía. Su uniforme era espectacular: chaqueta roja con botones de bronce, pantalones negros con franjas doradas, casco de cuero reforzado con una cresta de metal. Cuando los bomberos desfilaban por las calles de Valparaíso en sus ceremonias oficiales, la ciudad entera salía a vitorearlos.

Virginia crecería viendo a su padre partir en mitad de la noche cuando sonaba la campana de alarma, viendo su uniforme colgado siempre listo junto a la puerta, viendo las cicatrices de quemaduras en sus antebrazos que coleccionaba como medallas silenciosas.

Martín nunca habló de su trabajo como bombero como algo heroico. Para él era simplemente lo correcto. "Los hombres buenos protegen a los que no pueden protegerse a sí mismos", le diría años después a Virginia. Era su filosofía de vida, simple y absoluta.

Entre 1851 y 1860, la Cuarta Compañía bajo el mando de Martín Stevenson respondió a veintitrés incendios en Valparaíso. Salvaron cientos de vidas. Perdieron a seis de sus propios hombres—sus nombres grabados en una placa de bronce en el cuartel, donde permanecerían para siempre.

Martín no fue uno de ellos. No murió en llamas ni aplastado por escombros. Murió de algo mucho más mundano: una fiebre que lo consumió en tres días en 1860.

El héroe recordado

Cuando Martín Stevenson murió, todo Valparaíso se paralizó.

El funeral fue un evento casi de estado. El gobernador asistió, los cónsules extranjeros, las familias más prominentes de la ciudad. Pero sobre todo, asistieron los bomberos.

Las seis compañías del Cuerpo de Bomberos—para entonces ya se habían fundado dos más—marcharon en formación perfecta detrás del carruaje fúnebre. Iban con sus uniformes de gala, sus cascos brillando bajo el sol de enero, sus hachas y escaleras en posición de saludo. La Cuarta Compañía, la de Martín, llevaba el féretro cubierto con la bandera del Cuerpo de Bomberos: roja y dorada, con el escudo de Valparaíso en el centro.

Las campanas de todas las iglesias tocaron durante una hora. Los barcos en el puerto bajaron sus banderas a media asta. Algunos comercios cerraron en señal de luto.

Virginia, de doce años, caminaba detrás del féretro junto a su madre Clara, su hermana Honoria y su hermano Martín Hugo. Llevaba un vestido negro de tafetán con velo de encaje negro que le cubría la cara. No lloró. Recordaba la compostura de su madre en momentos difíciles y la imitaba.

Pero por dentro, algo se había roto. Su padre había sido su héroe, el hombre que entraba en edificios en llamas para salvar extraños, el hombre que había dedicado los últimos diez años de su vida a proteger su ciudad. Y ahora estaba muerto por algo tan estúpido como una fiebre.

En el cementerio, el Capitán de la Primera Compañía—quien había asumido temporalmente el liderazgo del Cuerpo—dio un discurso que Virginia nunca olvidaría:

"Martín Stevenson no nació en Chile. Nació en Escocia, hijo de George Stevenson y Elisabeth Leison. Pero eligió a Chile, eligió a Valparaíso, como su patria. Y cuando esta ciudad lo necesitó, cuando las llamas amenazaban con devorarlo todo, Martín no huyó. Corrió hacia el fuego.

Fundó esta institución no para gloria personal—nunca buscó honores ni reconocimientos—sino porque creía en algo simple y profundo: que los hombres buenos tienen la obligación de proteger a los demás.

Durante diez años, cada vez que sonaba la campana de alarma, Martín dejaba todo—su familia, su negocio, su descanso—y corría a ayudar. Salvó vidas que nunca conocimos los nombres. Salvó casas donde nunca entró como invitado. Salvó una ciudad que nunca le pidió nada pero a la que él le dio todo.

Hoy Chile, y especialmente Valparaíso, pierde a uno de sus mejores hombres. Pero su legado permanece. Cada vez que un bombero se ponga el uniforme, cada vez que alguien sea rescatado de las llamas, cada vez que Valparaíso no se reduzca a cenizas, Martín Stevenson seguirá vivo.

Porque los verdaderos héroes no mueren. Simplemente se convierten en ejemplos."

Cuando terminó el discurso, los sesenta y siete hombres de la Cuarta Compañía levantaron sus hachas en saludo. El sonido del metal golpeando el metal resonó en el cementerio como campanas.

Virginia, de pie junto a la tumba abierta, miró el féretro de caoba con herrajes de bronce que contenía a su padre. Pensó en todas las veces que lo había visto partir hacia un incendio, siempre con esa misma expresión de determinación tranquila. Pensó en sus manos callosas que podían construir barcos pero también derribar puertas en llamas. Pensó en su voz suave diciéndole: "A veces hay que arriesgar la vida por los demás, Virginia. Es lo que hacen los hombres buenos."

Y pensó que ella también quería ser buena. No heroica—las mujeres de su época no podían ser heroicas en ese sentido—pero sí buena. Fuerte. Digna de ser hija de Martín Stevenson.

Esa determinación la acompañaría toda su vida, en los momentos más difíciles, cuando las pérdidas se acumularan y el mundo pareciera cruel. Siempre recordaría que era hija de un hombre que había corrido hacia el fuego cuando otros huían.

Y eso significaba algo.

En contra de todas las costumbres, Clara Cuming solicitó al juez que le concedieran a ella la guarda y custodia de sus hijos. Lo normal era que un hombre de la familia asumiera esa responsabilidad. Pero Clara no era una mujer normal.

—Son mis hijos —le dijo al juez—. Los he parido yo, los he criado yo, y seré yo quien decida su futuro.

El juez, sorprendido por la determinación de esa mujer delgada de ojos febriles, accedió.

Capítulo 9: Los años londinenses

La decisión

Valparaíso, febrero de 1861

Tres semanas después del funeral de Martín, Clara Cuming reunió a sus tres hijos en la biblioteca de la casa del cerro Alegre. Era un día gris de verano—el verano chileno, que era invierno en el hemisferio norte—y la niebla del puerto subía por las colinas como dedos fantasmales.

Virginia se sentó en el sillón de cuero que había sido de su padre. Honoria, de once años, se acurrucó junto a su madre en el sofá. Martín Hugo, de diez, miraba por la ventana hacia el puerto, donde los barcos entraban y salían como siempre, ajenos a que el mundo de su familia se había detenido.

Clara esperó a que todos estuvieran quietos antes de hablar. Llevaba luto riguroso: vestido negro de crepé, sin adornos, con cuello alto que le llegaba hasta el mentón. Su cabello, todavía oscuro sin una sola hebra gris, estaba recogido en un moño severo. Tenía treinta y seis años y acababa de enviudar.

—He tomado una decisión —dijo Clara con su voz clara y firme, esa voz que no admitía discusión—. Nos vamos a Londres.

Virginia levantó la vista bruscamente. Honoria ahogó un grito. Martín Hugo se giró desde la ventana, los ojos muy abiertos.

—¿Londres? —repitió Virginia—. ¿Por qué?

Clara se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el puerto que se extendía abajo, el puerto que su marido había ayudado a construir, el puerto donde cada calle le recordaba a Martín.

—Porque aquí todo me recuerda a vuestro padre. Porque cada vez que bajo al plano, espero verlo caminando hacia casa desde el astillero. Porque cada vez que suena una campana de alarma, mi corazón se detiene pensando que ha habido un incendio y él está allí.

Hizo una pausa, y Virginia vio algo que nunca había visto antes: su madre con los ojos húmedos. No llorando—Clara Cuming no lloraba—pero a punto.

—Y porque mi padre está en Londres —continuó Clara—. Tiene setenta años, vive solo en esa enorme casa de Gower Street, y nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos a él.

Hugh Cuming, el legendario naturalista. Virginia recordaba vagamente a su abuelo de sus visitas ocasionales: un hombre alto con barba blanca, siempre oliendo a tabaco de pipa y a los especímenes preservados en alcohol que llevaba en sus maletas.

—Además —dijo Clara, girándose para mirar a sus hijos—, en Londres tendréis una educación que aquí no puedo daros. Virginia, irás al Cheltenham Ladies' College, uno de los mejores colegios para señoritas de Inglaterra. Honoria, cuando tengas edad, harás lo mismo. Martín Hugo, irás a Harrow, donde se educan los hijos de los mejores hombres de Inglaterra.

—Pero aquí está nuestra casa —protestó Honoria con voz pequeña—. Aquí están nuestros amigos, nuestra familia...

—Esta casa se venderá —interrumpió Clara—. Usaremos el dinero para vivir cómodamente en Londres. En cuanto a familia, vuestro abuelo es familia. Y crearemos una nueva vida allí.

Virginia procesaba todo esto en silencio. Parte de ella se rebelaba contra la idea de abandonar Valparaíso, la ciudad donde había nacido, donde había crecido, donde estaba enterrado su padre. Pero otra parte—la parte aventurera que había heredado de su abuelo Hugh—sentía una emoción creciente. Londres. Inglaterra. Europa. El mundo más allá de Chile.

—¿Cuándo nos vamos? —preguntó Virginia.

Clara la miró con aprobación. Su hija mayor siempre había sido la más fuerte, la más adaptable.

—En tres semanas. He reservado pasajes en el HMS Cordillera. Viajaremos en primera clase, como corresponde a nuestra posición. El viaje durará casi dos meses.

Esa noche, Virginia se quedó despierta en su habitación, mirando por la ventana hacia el puerto iluminado por miles de faroles de gas. Las estrellas brillaban sobre el Pacífico, ese océano que pronto cruzaría hacia una nueva vida.

Pensó en su padre, en cómo él también había dejado su país natal—Escocia—para venir a Chile. En cómo había construido una vida nueva en un lugar extraño. Quizás era eso lo que significaba ser un Stevenson: tener el coraje de comenzar de nuevo.

Se levantó y fue a su escritorio. Sacó papel y pluma, y comenzó a escribir una carta que nunca enviaría, dirigida a su padre muerto:

"Querido papá,

Nos vamos a Londres. Mamá dice que es porque aquí todo le recuerda a ti, pero creo que también es porque tiene miedo de no ser lo suficientemente fuerte para criarnos sola en Valparaíso, donde todos la conocen como 'la viuda de Martín Stevenson'.

En Londres será solo Clara Cuming, hija del famoso naturalista. Podrá ser ella misma otra vez.

Te prometo que seré valiente, como tú eras valiente cuando entrabas en los edificios en llamas. No sé qué nos espera en Inglaterra, pero no tendré miedo.

Gracias por enseñarme a ser fuerte.

Tu hija que te extraña, Virginia"

Dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio, donde permanecería durante los siguientes cincuenta años, hasta que una Virginia anciana la encontraría y lloraría al leer las palabras de la niña que había sido.

El viaje

Marzo de 1861

El viaje desde Valparaíso hasta Inglaterra duró casi dos meses. Virginia, que acababa de cumplir trece años, pasó la mayor parte del trayecto en cubierta del vapor HMS Cordillera, observando el océano cambiar de color según avanzaban hacia el norte, negándose a permanecer encerrada en el lujoso camarote de primera clase que su madre había reservado.

Clara Cuming había elegido ese barco específicamente. El Cordillera era uno de los nuevos vapores de la Pacific Steam Navigation Company, con salones decorados al estilo victoriano tardío: paredes forradas en caoba brasileña, lámparas de araña de cristal de Bohemia, alfombras persas en los pasillos, y un comedor principal donde se servía cena de siete platos en vajilla de porcelana Wedgwood. Los camarotes de primera clase tenían camas con dosel, no hamacas como en los barcos antiguos, y baños privados con agua caliente bombeada desde las calderas.

El equipaje de la familia Stevenson-Cuming ocupaba dos contenedores completos en la bodega: baúles de cuero con herrajes de bronce llenos de ropa, cajas con la vajilla de porcelana de Limoges que había sido regalo de bodas de Clara, cajas más pequeñas pero más valiosas con joyas y documentos importantes, y tres enormes cajones de madera que contenían parte de la colección de conchas de Hugh Cuming que Clara no había querido dejar atrás.

La travesía del estrecho de Magallanes fue épica. Virginia nunca la olvidaría. El canal era tan estrecho en algunos puntos que parecía que el barco rozaría las rocas de ambos lados. El agua, negra y fría como el olvido, se agitaba en remolinos traicioneros. El viento bajaba de los glaciares andinos con una fuerza que hacía crujir los mástiles del vapor.

Muchos pasajeros permanecieron encerrados en sus camarotes, mareados y aterrorizados. Honoria vomitó durante tres días seguidos. Martín Hugo se aferraba a su madre, con los ojos cerrados, rezando en voz baja. Pero Virginia estaba en cubierta, con una capa de lana gruesa para protegerse del frío, observando las montañas nevadas que se alzaban a ambos lados del estrecho como centinelas de piedra.

Un marinero viejo, con la piel curtida por décadas de sol y sal, se le acercó una tarde mientras Virginia observaba un glaciar que descendía hasta casi tocar el agua.

—No he visto a muchas señoritas con estómago para el estrecho —dijo en español con acento portugués—. La mayoría se quedan abajo, llorando y rezando.

—Mi abuelo navegó todos los océanos del mundo —respondió Virginia—. Sería una deshonra para su memoria tener miedo del mar.

El marinero sonrió, mostrando dientes amarillentos.

—¿Hugh Cuming es su abuelo?

Virginia lo miró sorprendida.

—¿Lo conoce?

—Todo marinero que ha navegado el Pacífico conoce al señor Cuming. O al menos conoce su nombre. Un hombre que dedicó su vida a descubrir las maravillas del océano. Eso es digno de respeto.

Después de cruzar el estrecho, el barco enfiló hacia el norte por el Atlántico. El clima se volvió más cálido, el mar más tranquilo. Los pasajeros salieron de sus camarotes, pálidos y temblorosos, agradecidos de estar vivos.

Se detuvieron brevemente en Río de Janeiro para reabastecerse. Virginia bajó a tierra con su madre y sus hermanos, caminaron por calles bulliciosas llenas de vendedores que pregonaban frutas tropicales con nombres exóticos, pasaron frente a iglesias barrocas cubiertas de pan de oro que brillaban bajo el sol ecuatorial. Clara les compró helados de coco servidos en copas de cristal en un café frente al puerto, y por un momento Virginia sintió que esto podía funcionar, que podían ser felices otra vez.

Después vinieron semanas de océano abierto. Virginia estableció una rutina: desayuno en el camarote con su familia, después horas en la biblioteca del barco leyendo todo lo que encontraba sobre Londres e Inglaterra, almuerzo en el comedor principal, tardes en cubierta observando delfines que seguían al barco o dibujando en su cuaderno, cena formal con los otros pasajeros de primera clase.

Fue en una de esas cenas cuando Virginia conoció a Lady Pemberton, una aristócrata inglesa que regresaba a Londres después de visitar a su hijo en Buenos Aires. Lady Pemberton era una mujer de cincuenta años, todavía hermosa, vestida siempre con sedas y perlas, que hablaba con ese acento británico refinado que Virginia solo había oído en su institutriz.

—Así que vas al Cheltenham —dijo Lady Pemberton una noche, después de que Clara mencionara los planes educativos para Virginia—. Excelente elección. Es donde estudió mi sobrina. Te convertirán en una verdadera dama.

—Ya soy una dama —respondió Virginia con ese toque de arrogancia que tienen las niñas de trece años.

Lady Pemberton rió.

—Eres una niña colonial con modales decentes. Cheltenham te enseñará la diferencia entre ser decente y ser refinada. Entre saber comer con los cubiertos correctos y entender por qué cada cubierto tiene su lugar en el orden social del mundo.

Virginia no estaba segura de que eso fuera un cumplido, pero Clara parecía complacida.

A mediados de mayo, el Cordillera entró en el Canal de la Mancha. El agua cambió de azul profundo a gris verdoso. El aire olía diferente: a lluvia, a carbón, a la industria de una nación que dominaba un tercio del mundo.

Y entonces, una mañana brumosa, Virginia vio las costas de Inglaterra emerger de la niebla como un sueño solidificándose en realidad.

Londres los esperaba.

Capítulo 10: La casa de Gower Street

Londres, mayo de 1861

El tren desde Southampton hasta Londres tardó tres horas. Virginia pegó la cara a la ventanilla durante todo el trayecto, observando el campo inglés desfilar ante ella: verdes imposibles, salpicados de ovejas que parecían nubes caídas del cielo, casitas de piedra con techos de paja, iglesias medievales con campanarios que perforaban el horizonte.

Era todo tan diferente de Chile. Tan ordenado, tan cultivado, tan antiguo. En Valparaíso, la ciudad más vieja tenía trescientos años. Aquí, Clara le señaló una iglesia que databa del siglo XII. Seiscientos años. Virginia no podía concebir tal antigüedad.

El tren entró finalmente en la estación de Waterloo. El ruido era ensordecedor: el silbato de las locomotoras, el chirrido de los frenos, los gritos de los mozos ofreciendo sus servicios, el murmullo de miles de personas moviéndose por los andenes. Y el humo—el humo del carbón lo cubría todo, dándole a Londres un velo gris permanente que Virginia pronto aprendería a ignorar.

Hugh Cuming los esperaba en el andén.

A sus setenta años, el naturalista seguía siendo un hombre imponente. Alto, con la espalda recta como un mástil, vestido con un traje de tweed gris y un sombrero de copa. Su barba blanca estaba cuidadosamente recortada, sus ojos azules todavía brillantes con esa curiosidad insaciable que lo había llevado a dar la vuelta al mundo tres veces.

—¡Clara! —exclamó, abriendo los brazos.

Clara corrió hacia su padre—algo que Virginia nunca la había visto hacer—y se abrazaron largamente. Por primera vez desde la muerte de Martín, Virginia vio a su madre llorar. No sollozos, solo lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas mientras su padre la sostenía.

—Ya pasó —murmuraba Hugh—. Ya pasó, mi niña. Estás en casa ahora.

Después Hugh se giró hacia sus nietos. Se arrodilló—con dificultad, las rodillas ya no eran lo que habían sido—y los miró uno por uno.

—Virginia —dijo, tomándole las manos—. La última vez que te vi eras una niña pequeña. Ahora eres casi una mujer. Tienes los ojos de tu abuela.

Virginia no sabía qué responder, así que simplemente asintió.

—Honoria. Martín Hugo —continuó, poniendo una mano en la cabeza de cada uno—. Bienvenidos a Londres. Sé que todo esto es extraño, pero os prometo que esta ciudad tiene maravillas que no podéis ni imaginar.

Tomaron dos carruajes para transportar a la familia y todo su equipaje. Los caballos trotaron por calles que Virginia solo había visto en grabados: Waterloo Road, Strand, Charing Cross. Había gente por todas partes, más gente de la que Virginia había visto en su vida. Londres tenía casi tres millones de habitantes—sesenta veces más que Valparaíso.

Los edificios se alzaban cuatro, cinco, seis pisos de altura, de ladrillo rojo o piedra gris, con chimeneas escupiendo humo negro. Los escaparates de las tiendas exhibían mercancías de todo el mundo: sedas de China, especias de India, té de Ceilán, libros encuadernados en cuero, instrumentos científicos de latón pulido, vestidos de la última moda parisina.

Y el ruido. Siempre el ruido. El traqueteo de carruajes sobre adoquines, el grito de los vendedores ambulantes, el tintineo de las campanas de las iglesias marcando las horas, el pitido de los trenes en las estaciones elevadas que la ciudad estaba construyendo.

—Es... mucho —murmuró Honoria, abrumada.

—Te acostumbrarás —dijo Hugh con una sonrisa—. Yo también pensé que Londres era demasiado cuando llegué por primera vez desde Devon, hace cincuenta años. Ahora no podría vivir en ningún otro lugar.

La casa de Gower Street era una mansión georgiana de tres plantas en ladrillo rojo, con ventanas altas y una puerta negra con aldaba de bronce en forma de león. La calle era tranquila, arbolada, en el corazón de Bloomsbury, el barrio intelectual de Londres. A pocas calles estaba el Museo Británico, la Universidad de Londres, las editoriales y librerías que hacían de esta zona el cerebro de la ciudad.

Hugh abrió la puerta y los hizo pasar.

El interior era exactamente lo que Virginia había imaginado para la casa de un naturalista: un museo privado camuflado como hogar.

El vestíbulo tenía el techo a doble altura, con una escalera de caoba que ascendía en espiral. Las paredes estaban cubiertas—literalmente cubiertas, sin un centímetro libre—de vitrinas con especímenes. Conchas de todos los tamaños y colores, desde diminutas espirales del tamaño de una semilla hasta caracoles gigantes que Virginia podría haber usado como casco. Insectos disecados pinchados en tablas de corcho, etiquetados con nombres en latín escritos con la meticulosa caligrafía de Hugh. Pájaros exóticos montados en ramas, con las alas extendidas como si estuvieran a punto de echar a volar: loros de Nueva Guinea con plumas de todos los colores del arcoíris, tucanes brasileños con picos más grandes que sus cabezas, aves del paraíso con colas que arrastraban como trenes de novia.

—Dios mío —susurró Clara—. Has aumentado la colección.

—Nunca se deja de coleccionar —respondió Hugh alegremente—. Es una enfermedad maravillosa y sin cura.

La sala principal era aún más impresionante. Estanterías de suelo a techo en las cuatro paredes, todas llenas de cajas etiquetadas, frascos con especímenes preservados en alcohol, álbumes con plantas prensadas. En el centro de la sala, una enorme mesa de roble llena de microscopios, lupas, instrumentos de disección, cuadernos abiertos con dibujos a medio terminar.

Una chimenea de mármol dominaba una pared, y sobre ella colgaba un retrato al óleo de una mujer joven de belleza serena.

—Tu madre —le dijo Hugh a Clara, siguiendo su mirada—. María de los Santos Yáñez. La única mujer que amé.

Hugh nunca se había casado con María—las convenciones sociales lo prohibían, ella era su amante chilena—pero la había amado profundamente y había reconocido a sus hijos. El retrato era su manera de mantenerla presente.

—Os he preparado habitaciones en el tercer piso —dijo Hugh, rompiendo el momento de melancolía—. Clara, tú tendrás la habitación azul, la que siempre fue tuya. Virginia, Honoria, compartiréis la habitación rosa. Martín Hugo tendrá la habitación verde. Son amplias, tienen buenas vistas a la calle, y he mandado poner estufas nuevas porque el invierno londinense no es como el de Valparaíso.

Una sirvienta apareció—una mujer mayor de cofia blanca y delantal impecable—para ayudar con el equipaje. Hugh la presentó como la señora Bartley, su ama de llaves desde hacía veinte años.

—La señora Bartley gobierna esta casa con más eficiencia que la Reina gobierna el Imperio —dijo Hugh—. Haréis bien en obedecerla.

La señora Bartley hizo una pequeña reverencia, sin sonreír. Tenía ese aire de superioridad serena que Virginia pronto aprendería era característico del servicio inglés de calidad.

Esa noche cenaron en el comedor formal del primer piso. La mesa de caoba brillaba bajo la luz de un candelabro de doce velas. La vajilla era de porcelana de Staffordshire con bordes dorados, los cubiertos de plata maciza, las copas de cristal tallado. La cena fue elaborada: sopa de ostras, salmón pochado con salsa de mantequilla, cordero asado con menta, pudín de ciruelas, quesos y oporto.

Hugh presidía la mesa, radiante de felicidad por tener a su familia consigo. Les contó historias de sus expediciones: el tifón que casi hunde su barco cerca de Filipinas, la vez que contrajo malaria en Borneo y estuvo a punto de morir, el día que descubrió una orquídea completamente nueva en las montañas de Luzón.

Virginia escuchaba fascinada. Su abuelo había vivido una vida de aventuras que ella apenas podía imaginar. Había visto lugares que no aparecían en los mapas, había descubierto especies que nadie más conocía, había navegado océanos cuando hacerlo era todavía peligroso y exótico.

—¿Y tú, Virginia? —preguntó Hugh de repente—. ¿Qué quieres hacer con tu vida?

Era una pregunta que nadie le había hecho nunca. Las niñas de su clase no "hacían" cosas con sus vidas. Se casaban, tenían hijos, administraban casas. Eso era todo.

—No lo sé —admitió Virginia.

—Bueno —dijo Hugh, levantando su copa de oporto—. Tienes tiempo de descubrirlo. Londres está lleno de posibilidades. Y yo me encargaré de que conozcas todas las que puedas.

Esa noche, Virginia se quedó despierta en la habitación rosa que compartía con Honoria, escuchando los sonidos de Londres: el traqueteo ocasional de algún carruaje tardío, el grito distante de un sereno anunciando la hora, el murmullo constante de una ciudad de tres millones de personas que nunca dormía del todo.

Pensó en su padre, enterrado en Valparaíso, a medio mundo de distancia. Pensó en su casa del cerro Alegre, que probablemente ahora pertenecía a otra familia. Pensó en Valparaíso, el puerto bullicioso que había sido su mundo entero.

Y pensó que quizás su madre tenía razón. Quizás a veces hay que dejar atrás lo que conoces para descubrir quién puedes llegar a ser.

Londres sería su nueva casa. Y Virginia estaba decidida a conquistarla.

Capítulo 11: La educación de una dama

Cheltenham, septiembre de 1861

El Cheltenham Ladies' College era una imponente mansión neogótica de piedra gris, rodeada de jardines perfectamente cuidados que se extendían por hectáreas. Estaba ubicado en Cheltenham, una ciudad termal a dos horas en tren de Londres, famosa por sus aguas curativas y su población elegante.

Clara acompañó a Virginia en su primer día. Viajaron en primera clase desde Paddington, en un compartimento privado con asientos de terciopelo granate y cortinas de brocado. Clara llevaba un vestido de viaje de seda azul marino con capa a juego, Virginia su nuevo uniforme del colegio: vestido gris con cuello blanco almidonado, medias negras, zapatos de cuero brillante.

El uniforme había sido confeccionado por una modista de Bond Street según las especificaciones exactas del colegio. Cada prenda llevaba bordadas las iniciales de Virginia: VSC, Virginia Stevenson Cuming. El baúl que viajaba en el compartimento de equipaje contenía seis vestidos idénticos, ropa interior de algodón fino, un abrigo de lana para el invierno, camisones de franela, y una docena de pañuelos bordados con sus iniciales.

—Recuerda —le dijo Clara mientras el tren atravesaba el campo—, Cheltenham no es solo un colegio. Es donde las hijas de las mejores familias de Inglaterra se convierten en las esposas de los mejores hombres de Inglaterra. Las conexiones que hagas aquí te acompañarán toda la vida.

Virginia asintió, aunque no estaba segura de querer convertirse en la esposa de nadie. Tenía trece años y el matrimonio le parecía algo tan lejano como la luna.

La directora del colegio, Miss Dorothea Beale, las recibió en su despacho. Era una mujer de treinta años, sorprendentemente joven para el cargo, con el rostro severo pero no desagradable. Llevaba el pelo recogido en un moño tan apretado que Virginia se preguntó si no le dolería la cabeza constantemente.

El despacho era una exhibición de sobriedad protestante: paredes forradas de libros encuadernados en cuero, un escritorio de roble sin un solo adorno innecesario, una ventana que daba a los jardines donde las alumnas paseaban en pares, siempre vigiladas.

—Señora Stevenson —dijo Miss Beale después de que se sentaran—. Bienvenida a Cheltenham. Y Virginia —se giró hacia ella con una mirada evaluadora—, espero grandes cosas de ti. Tu madre me ha informado de tu educación previa en Chile. Impresionante para los estándares coloniales, pero aquí tendrás que trabajar el doble para ponerte al nivel de tus compañeras que han estudiado en Inglaterra toda su vida.

Virginia sintió una punzada de irritación. "Estándares coloniales", como si Chile fuera algún puesto primitivo en la selva.

—Puedo trabajar —respondió Virginia, levantando el mentón.

Miss Beale sonrió apenas.

—Eso espero. Aquí estudiamos latín, griego, matemáticas, ciencias naturales, literatura inglesa y francesa, historia, geografía, música y arte. También aprenderás deportes: tenis, críquet, natación. Y por supuesto, comportamiento social: cómo dirigirte a un duque, cómo organizar una cena para veinte personas, cómo entrar en una habitación de manera que todos te noten sin parecer que quieres ser notada.

Era una lista abrumadora. Virginia había estudiado con institutriz en Valparaíso, pero esto era otro nivel completamente.

—Las reglas son estrictas —continuó Miss Beale—. Luces apagadas a las nueve. Nada de hablar después de esa hora. Nada de salir de los terrenos del colegio sin permiso. Nada de cartas sin supervisión. Nada de amistad particular con ninguna alumna que pueda considerarse inapropiada.

Virginia no estaba segura de qué significaba "amistad particular inapropiada", pero asintió de todos modos.

—Las comidas son a las ocho, una y siete. Siempre puntuales. La iglesia es obligatoria los domingos. Y cualquier comportamiento que Miss Beale o las profesoras consideren inadecuado resultará en castigo: escribir líneas, perder privilegios, o en casos graves, expulsión.

Era como una prisión elegante, pensó Virginia. Pero no lo dijo en voz alta.

Clara se quedó hasta después del almuerzo, caminó con Virginia por los jardines, la ayudó a desempacar en el dormitorio que compartiría con otras tres niñas. Después llegó el momento de la despedida.

—Sé valiente —le dijo Clara, abrazándola brevemente—. Eres una Stevenson. Y los Stevenson no se rinden.

Virginia vio a su madre subir al carruaje que la llevaría de vuelta a la estación, vio el carruaje desaparecer por el camino arbolado, y por primera vez desde la muerte de su padre, se sintió completamente sola.

Los años en Cheltenham transformaron a Virginia.

Durante los primeros meses odió cada minuto. Odiaba las rígidas rutinas, las comidas insípidas servidas en platos de peltre, el frío penetrante que ninguna cantidad de mantas parecía poder combatir. Odiaba compartir dormitorio con tres niñas inglesas—Arabella, Constance y Philippa—que la miraban con curiosidad condescendiente y se reían de su acento español-inglés.

—Dices "water" como "guater" —se burlaba Arabella, una rubia de rostro pecoso cuyo padre era barón—. Es "woh-tah". Tienes que redondear los labios así.

Pero Virginia era orgullosa. En lugar de rendirse, estudió con una intensidad que sorprendió incluso a Miss Beale. Memorizaba vocabulario en latín hasta tarde en la noche con una vela escondida bajo las sábanas. Practicaba pronunciación inglesa frente al espejo durante horas. Leía todo lo que caía en sus manos: Shakespeare, Milton, los poetas románticos, novelas de las hermanas Brontë que técnicamente estaban prohibidas por considerarse demasiado apasionadas.

En matemáticas descubrió que tenía un talento natural. Los números se ordenaban en su mente con una claridad que las palabras a veces no tenían. Su profesora, Miss Williams—una de las pocas mujeres en Inglaterra con un título universitario de Cambridge—la tomó bajo su tutela.

—Tienes una mente matemática, Virginia —le dijo Miss Williams un día después de clase—. Es raro en las mujeres. O al menos eso dicen los hombres. Yo creo que simplemente no han dejado que suficientes mujeres lo intenten.

Para el final de su primer año, Virginia estaba en el tercio superior de su clase. Su inglés había perdido casi todo rastro de acento extranjero. Había aprendido a jugar tenis con una ferocidad que intimidaba a sus contrincantes. Y había hecho una amiga verdadera.

Eleanor Fitzwilliam era hija de un diplomático británico destinado en India. Era alta, delgada como un junco, con el pelo negro y la piel tostada por años bajo el sol indio. Como Virginia, era una extranjera en Inglaterra, una niña colonial tratando de navegar las complejas jerarquías sociales de la aristocracia británica.

Se hicieron inseparables. Estudiaban juntas en la biblioteca, paseaban por los jardines discutiendo libros, se escribían cartas durante las vacaciones de verano. Eleanor tenía un sentido del humor mordaz que hacía reír a Virginia, y una inteligencia afilada que desafiaba las convenciones de lo que se suponía que debían ser las jóvenes damas.

—Todo esto es un circo —le dijo Eleanor una tarde mientras practicaban caligrafía—. Nos enseñan griego y latín, pero ¿para qué? No nos dejarán ir a la universidad. Nos enseñan matemáticas, pero se espera que finjamos no entenderlas cuando hablemos con hombres para no intimidarlos. Nos educan para ser decorativas e inteligentes en la medida justa: suficiente para entretener en una cena, no tanto como para tener opiniones propias.

Virginia nunca había pensado en eso exactamente así, pero Eleanor tenía razón. Cheltenham era una fábrica de esposas perfectas: educadas pero no pedantes, inteligentes pero no amenazadoras, capaces de administrar una casa pero nunca de desafiar a un marido.

—¿Qué harás cuando termines aquí? —preguntó Virginia.

—Casarme con algún funcionario colonial que mi padre elija —respondió Eleanor con amargura—. Iré a vivir a algún puesto remoto en África o Asia, tendré seis hijos, moriré joven de malaria o en un parto, y nadie recordará que una vez supe recitar a Homero en griego original.

Era una visión deprimente del futuro. Pero probablemente realista.

Los veranos en Gower Street

Durante las vacaciones de verano, Virginia regresaba a Londres, a la casa de Gower Street donde su abuelo Hugh la recibía con los brazos abiertos y mil planes para educarla en lo que él consideraba realmente importante: la ciencia natural.

Hugh la llevaba al Museo Británico, donde conocían al director y podían acceder a colecciones que el público nunca veía. Le enseñó a clasificar especímenes usando el sistema linneano, a dibujar con precisión científica, a observar detalles que otros pasaban por alto.

La llevaba a los jardines botánicos de Kew, donde caminaban durante horas entre plantas de todos los continentes. Hugh conocía el nombre latino de cada una, su hábitat natural, sus propiedades medicinales o venenosas, las expediciones en las que habían sido descubiertas.

—La naturaleza es el único libro que vale la pena leer —le decía Hugh—. Todo lo demás son interpretaciones humanas de la realidad. Pero la naturaleza es la realidad misma.

Un verano, cuando Virginia tenía quince años, Hugh le regaló un microscopio. Era un instrumento magnífico: latón pulido, lentes de cristal alemán, tres niveles de magnificación. Lo instalaron en la habitación de Virginia y pasaron semanas examinando todo lo que encontraban: gotas de agua de estanque llenas de vida microscópica, alas de mariposa que revelaban escalas ordenadas como tejas, polen de flores que parecía joyas diminutas bajo la luz.

—El mundo invisible es tan vasto como el visible —le explicaba Hugh mientras Virginia miraba fascinada una gota de agua donde diminutas criaturas se movían frenéticamente—. Y casi nadie se molesta en mirarlo.

Clara observaba estas lecciones con aprobación mixta. Le gustaba que su hija fuera educada, pero también sabía que demasiada educación científica podía hacer a una mujer poco atractiva en el mercado matrimonial.

—Recuerda —le advertía a Virginia—, un hombre quiere una esposa que pueda conversar inteligentemente en una cena, no una que sepa más que él.

—Entonces los hombres son tontos —respondía Virginia con la arrogancia de los quince años.

—Quizás —admitía Clara con una pequeña sonrisa—. Pero son tontos con dinero y poder. Y nosotras necesitamos tanto dinero como poder para sobrevivir en este mundo.

El regreso a Chile

En 1865, cuando Virginia tenía diecisiete años, Hugh Cuming murió.

Fue una muerte tranquila, como había sido su vida. Simplemente se quedó dormido una noche en su sillón de la biblioteca, con un libro sobre orquídeas malayas abierto en su regazo, y no despertó. Tenía setenta y cuatro años y había vivido más aventuras que diez hombres ordinarios.

El funeral fue en la iglesia de St. Pancras. Asistieron científicos de toda Europa: botánicos, zoólogos, geólogos, todos los hombres de ciencia que habían trabajado con Hugh o habían usado sus especímenes en sus investigaciones. El director del Museo Británico dio un elogio que duró media hora, destacando las contribuciones de Hugh al conocimiento humano.

Virginia lloró en silencio durante toda la ceremonia. Era el segundo padre que perdía. Primero Martín, ahora Hugh. Los dos hombres que le habían enseñado que el mundo era más grande y más maravilloso de lo que parecía a primera vista.

El testamento de Hugh fue una sorpresa. Dejaba la casa de Gower Street a Clara, junto con una suma considerable de dinero. Dejaba su colección de conchas al Museo Británico, que la compró por una fortuna. Y dejaba su biblioteca privada—miles de libros sobre historia natural—a Virginia.

—Sabía que tú eras la única que realmente los apreciaría —le explicó el abogado cuando leyó el testamento.

Con la herencia de Hugh, Clara decidió que era hora de regresar a Chile. Habían pasado cuatro años en Londres. Honoria ahora también estudiaba en Cheltenham. Martín Hugo estaba en Harrow. Pero Clara sentía que habían cumplido su propósito: los niños estaban educados, ella había tenido tiempo de sanar, y Chile—específicamente Valparaíso—volvía a llamarla.

—¿Tenemos que ir? —preguntó Virginia. Se había acostumbrado a Londres, a sus teatros y museos, a su vida ordenada y predecible.

—No tenemos que —respondió Clara—. Pero deberíamos. Chile es nuestro hogar. Y es hora de volver a casa.

Regresaron en octubre de 1865, viajando en un vapor aún más lujoso que el que los había traído. Virginia tenía diecisiete años, había perdido todo rastro de la niña que había partido cuatro años atrás. Era alta, elegante, educada en uno de los mejores colegios de Inglaterra. Hablaba cuatro idiomas con fluidez. Sabía más de ciencias naturales que la mayoría de los hombres. Y tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer con su vida.

El reencuentro con Valparaíso

Valparaíso había cambiado. O quizás era Virginia quien había cambiado tanto que veía la ciudad con ojos nuevos.

El puerto seguía siendo bullicioso, pero ahora le parecía pequeño comparado con Londres. Las calles seguían siendo empinadas y caóticas, pero ahora notaba la falta de alcantarillado apropiado, el olor a basura en verano, la ausencia de los parques ordenados que había en Inglaterra.

Clara alquiló una casa nueva en el cerro Alegre, no lejos de donde habían vivido antes. Era más pequeña que la casa de Hugh en Londres, pero tenía las vistas espectaculares del Pacífico que Virginia había extrañado sin saber que las extrañaba.

La sociedad de Valparaíso recibió a Virginia con curiosidad. Era la hija de Clara Cuming, nieta del famoso Hugh Cuming, educada en Inglaterra. Las madres con hijos en edad de casarse la invitaban a tomar té, evaluándola como posible nuera. Los jóvenes la miraban con interés en las recepciones sociales.

Pero Virginia los encontraba a todos aburridos. Hablaban de negocios, de barcos, de fortunas hechas y perdidas. Ninguno había leído a Shakespeare, ninguno sabía latín, ninguno podía discutir las teorías de Darwin que estaban revolucionando la ciencia europea.

—Eres demasiado exigente —le decía Clara—. No todos los hombres tienen que ser científicos o poetas.

—¿Por qué no? —respondía Virginia—. Yo soy ambas cosas.

Clara suspiraba. Su hija se había vuelto demasiado educada, demasiado independiente. Iba a ser difícil casarla.

Fue en una de esas recepciones sociales, en mayo de 1868, cuando Virginia conoció a Vasco José Guimaraens Quinteros.

Capítulo 12: El encuentro

Mayo de 1868

La recepción se celebraba en la casa de los Edwards, una de las familias más prominentes de Valparaíso. Agustín Edwards era dueño del periódico El Mercurio y tenía intereses en bancos, minas y ferrocarriles. Su casa en el cerro Alegre era una mansión de tres pisos con jardines en terrazas que descendían hacia el puerto, ofreciendo vistas espectaculares de la bahía iluminada por miles de faroles.

Virginia llegó con su madre y su hermana Honoria, que ahora tenía dieciséis años y había regresado de Cheltenham el año anterior. Las tres iban vestidas según la última moda parisina—Clara se había asegurado de traer baúles llenos de vestidos de Worth y Paquin desde Europa. Virginia llevaba un vestido de seda color verde esmeralda con escote en barco, mangas abullonadas y una falda con cola que requería una crinolina para mantener su forma. El corpiño estaba bordado con pequeñas perlas que captaban la luz. Su cabello pelirrojo—más oscuro ahora, casi cobrizo—estaba recogido en un elaborado moño con rizos que enmarcaban su rostro. Llevaba las perlas que Hugh le había dejado en herencia.

El salón principal de los Edwards estaba repleto de la élite de Valparaíso. Había navieros ingleses con sus esposas, banqueros alemanes, comerciantes franceses, la vieja aristocracia chilena que había sobrevivido la independencia, y los nuevos ricos que habían hecho fortunas en el boom del puerto. Camareros con librea circulaban con bandejas de plata cargadas de copas de champán francés y canapés elaborados.

Una orquesta de doce músicos tocaba valses de Strauss en un extremo del salón. Las parejas bailaban en el centro, sus movimientos sincronizados en el ritual social del cortejo aprobado. Los hombres con frac negro, las mujeres con vestidos de colores como mariposas exóticas.

Virginia se sentía observada. Siempre se sentía observada en estas ocasiones. Era la nieta de Hugh Cuming, la muchacha que había estudiado en Inglaterra, la heredera de una fortuna considerable. Las madres la evaluaban como posible nuera, los jóvenes como posible esposa. Era agotador.

—Señorita Stevenson —se acercó el anfitrión, Agustín Edwards, un hombre corpulento de cincuenta años con patillas grises—. Permítame presentarle a algunos jóvenes caballeros que están ansiosos por conocerla.

Y así comenzó el desfile de pretendientes. Primero fue Andrés, hijo de un naviero alemán, que le habló durante veinte minutos sobre fletes y tipos de cambio sin hacer una sola pausa para respirar. Después Rodrigo, cuya familia poseía minas de cobre en el norte, que la miró con ojos bovinos y apenas pudo articular tres palabras seguidas. Después Eduardo, después Manuel, después una sucesión de nombres y rostros que se mezclaban en la mente de Virginia como una sopa insípida.

Se disculpó y salió a la terraza, buscando aire fresco y un momento de soledad.

La noche era clara, rara para Valparaíso donde la niebla del mar solía cubrir todo. Las estrellas brillaban sobre el Pacífico. Los barcos en el puerto parecían luciérnagas gigantes, sus faroles reflejándose en el agua negra. Desde la casa llegaba el sonido amortiguado del vals, las risas, el murmullo de cien conversaciones.

Virginia se apoyó en la barandilla de piedra, respirando profundamente. A veces extrañaba Londres con una intensidad física. Extrañaba las conversaciones con Eleanor sobre libros y ciencia, extrañaba las tardes en el Museo Británico, extrañaba la sensación de que el mundo era grande y lleno de posibilidades.

—Hermosa vista.

Virginia se sobresaltó. No había oído a nadie acercarse.

Se giró y vio a un hombre joven apoyado contra la puerta de la terraza, fumando un cigarro. Era alto, de hombros anchos, vestido con un frac que claramente había sido cortado en Europa—Virginia reconocía el corte inglés. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás con pomada, bigote cuidado, y unos ojos oscuros que la miraban con una mezcla de diversión y curiosidad.

—Discúlpeme —dijo él en español con un acento ligeramente extraño, una mezcla de chileno y algo más—. No pretendía asustarla. Yo también estaba escapando del circo de ahí dentro.

Virginia lo evaluó. No era de los jóvenes que le habían presentado. Lo hubiera recordado.

—¿Circo? —repitió Virginia, divertida a pesar de sí misma.

—¿Cómo más llamaría a eso? —hizo un gesto hacia el salón—. Todos pavoneándose, exhibiendo sus fortunas, buscando alianzas matrimoniales ventajosas. Es teatro social. Entretenido de observar, agotador de participar.

Era una observación cínica pero acertada. Virginia sintió una chispa de interés. Alguien que compartía su desencanto.

—¿Y usted está buscando una alianza matrimonial ventajosa? —preguntó Virginia.

El hombre rio. Era una risa genuina, no la risa educada y controlada que Virginia había oído toda la noche.

—Mi madre ciertamente lo espera. Pero yo soy un decepción constante para mi madre. —Se apartó de la puerta y se acercó a la barandilla, quedando a unos pasos de Virginia—. Permítame presentarme. Vasco José Guimaraens Quinteros, a su servicio.

Hizo una reverencia exagerada, casi burlona, pero con suficiente gracia para que no fuera ofensivo.

Virginia conocía el apellido. Guimaraens. El hijo del portugués que había hecho fortuna con los barcos durante la fiebre del oro, que había muerto hacía poco dejando una de las mayores fortunas de Chile.

—Virginia Stevenson Cuming —respondió ella—. Y no estoy en el mercado matrimonial, por si acaso se lo preguntaba.

—Qué alivio —dijo Vasco José con una sonrisa—. Yo tampoco. Aunque no se lo diga a las madres ahí dentro o me perseguirán con sus hijas como cazadores con sus perros.

Virginia se rio a pesar de sí misma. Había algo refrescante en su descaro, en su rechazo a las formalidades sofocantes.

—¿Guimaraens? —dijo Virginia—. ¿Usted es el hijo del naviero portugués?

—Culpable. Aunque yo no soy naviero. Ni portugués realmente, nací aquí. Soy simplemente el hijo que heredó todo sin hacer nada para merecerlo.

Era una admisión sorprendentemente honesta. La mayoría de los hombres ricos habrían pretendido que su fortuna era resultado de su propio mérito.

—¿Y qué hace con su tiempo entonces? —preguntó Virginia—. Si no es naviero.

Vasco José dio una calada a su cigarro, contemplando la pregunta.

—Viajo. Leo. Disfruto de la vida. Mi padre trabajó hasta matarse para construir una fortuna. Sería una falta de respeto a su memoria no disfrutarla, ¿no cree?

Virginia no estaba segura de estar de acuerdo con esa lógica, pero había algo encantador en su honestidad.

—¿Y usted? —preguntó Vasco José—. Tengo entendido que estudió en Inglaterra. Cheltenham, ¿verdad?

Virginia se sorprendió. La mayoría de los hombres no sabían nada sobre colegios femeninos.

—¿Cómo lo sabe?

—Valparaíso es una ciudad pequeña, señorita Stevenson. Y usted es el tema de conversación en todos los salones. La nieta del famoso Hugh Cuming, educada en Inglaterra, habla cuatro idiomas, sabe más de ciencias naturales que la mayoría de los profesores universitarios. Es usted una criatura fascinante.

Lo dijo sin burla, sin el tono condescendiente que Virginia había detectado en otros hombres cuando hablaban de su educación.

—¿Le molesta? —preguntó Virginia—. A muchos hombres les molesta que una mujer sepa demasiado.

—¿Molestarme? Al contrario. —Vasco José apagó su cigarro en un cenicero de piedra—. Paso la mayor parte de mi tiempo con hombres que solo hablan de negocios y mujeres que solo hablan de chismes sociales. Una mujer que puede discutir algo interesante es como encontrar agua en el desierto.

Virginia sintió algo que no había sentido desde que dejó Londres: la posibilidad de una conversación real.

—¿Y qué considera usted interesante, señor Guimaraens?

—Arte, literatura, política, filosofía. He pasado mucho tiempo en Europa. París, principalmente. ¿Conoce París?

—Estuve allí brevemente durante un viaje escolar. Dos semanas.

—Dos semanas no es suficiente para conocer París. —Vasco José se animó—. París es... es el centro del mundo civilizado. Es donde todo está pasando: el arte de Manet y los impresionistas, la literatura de Flaubert y Zola, la música de Offenbach. Los cafés donde se puede pasar toda la noche discutiendo filosofía. Los bulevares que Haussmann está construyendo, más amplios y hermosos que cualquier cosa en el mundo.

Hablaba con pasión genuina, con los ojos brillantes. Virginia podía imaginarlo en uno de esos cafés parisinos, rodeado de artistas y bohemios, discutiendo hasta el amanecer.

—Me gustaría ver eso algún día —admitió Virginia.

—¿Por qué algún día? ¿Por qué no ahora? —Vasco José se giró completamente hacia ella—. Discúlpeme si esto es demasiado directo, pero usted es claramente inteligente y educada, tiene recursos propios según entiendo, habla francés perfectamente. ¿Qué la detiene de ir a París y vivir la vida que obviamente quiere vivir?

Era una pregunta que nadie le había hecho. Y la respuesta era complicada: las expectativas sociales, el deber familiar, el hecho de que las mujeres solteras simplemente no viajaban solas por Europa sin causar un escándalo.

—Es... complicado —dijo finalmente.

—Todo es complicado si lo piensas demasiado —respondió Vasco José—. A veces simplemente hay que hacer las cosas.

Desde el salón llegó el sonido de un nuevo vals comenzando. Vasco José extendió la mano.

—¿Me concedería este baile, señorita Stevenson? Le prometo que no hablaré de fletes ni tipos de cambio.

Virginia dudó un momento. Después tomó su mano.

Bailaron en la terraza, bajo las estrellas, con la música llegando desde el salón. Vasco José era un bailarín experto—había pasado suficiente tiempo en los salones de París para dominar todos los bailes de moda. Virginia se dejó guiar, sintiendo por primera vez en meses que no estaba aburrida, que algo interesante estaba pasando.

—Tiene que venir a cenar a mi casa —dijo Vasco José mientras bailaban—. A mi madre le encantaría conocer a la nieta de Hugh Cuming. Y tengo una colección de libros sobre naturaleza que heredé de mi padre. No sé qué hacer con ellos, pero estoy seguro de que usted los apreciaría.

—¿Está intentando impresionarme con libros viejos? —preguntó Virginia con una sonrisa.

—¿Está funcionando?

—Quizás.

Cuando el vals terminó, Vasco José le besó la mano—un gesto formal pero ejecutado con suficiente lentitud para que Virginia sintiera el calor de sus labios a través del guante de seda.

—Ha sido un placer conocerla, señorita Stevenson. Espero que no sea el último.

—Señor Guimaraens —respondió Virginia con una pequeña reverencia.

Vasco José regresó al salón, dejando a Virginia sola en la terraza otra vez. Pero esta vez la soledad se sentía diferente. Se sentía llena de posibilidad.

Clara salió a buscarla veinte minutos después.

—Te he estado buscando por todas partes. ¿Dónde has estado?

—Aquí. Tomando aire.

Clara la miró con esos ojos que veían demasiado.

—Te vi bailar con el joven Guimaraens.

—Solo fue un baile.

—Ningún baile es solo un baile, Virginia. —Clara se acercó a la barandilla, mirando la misma vista que Virginia y Vasco José habían contemplado—. Los Guimaraens son una buena familia. Rica. Respetable. Él es el heredero de todo.

—Madre...

—No estoy diciendo nada —interrumpió Clara—. Solo observo. Y observo que por primera vez desde que regresamos de Inglaterra, no pareces completamente miserable.

Virginia no respondió. Porque su madre tenía razón.

Esa noche, en su habitación, Virginia se quedó despierta mucho tiempo, mirando por la ventana hacia el puerto iluminado. Pensó en Vasco José Guimaraens, en su descaro encantador, en la manera en que hablaba de París como si fuera una promesa más que un lugar.

Pensó que quizás Valparaíso no tenía que ser aburrido después de todo.

Capítulo 13: El cortejo

Los meses siguientes fueron un torbellino de encuentros cuidadosamente casuales y visitas formales.

Tres días después de la recepción en casa de los Edwards, llegó una invitación a casa de Virginia. Era una nota escrita en papel grueso color crema con las iniciales VJG grabadas en relieve dorado:

Señora Cuming y señorita Stevenson:

Tendría el honor de recibirlas para el té el próximo jueves a las cuatro de la tarde en mi residencia de la calle de la Independencia. Mi madre, la señora María Quinteros viuda de Guimaraens, está ansiosa por conocer a la distinguida familia Cuming.

Con mis más altos respetos, Vasco José Guimaraens Quinteros

Clara leyó la nota con una pequeña sonrisa.

—Muy correcto. Muy apropiado. Invita a la madre primero, mantiene todas las formalidades. Este joven sabe cómo hacer las cosas.

—Es solo té, madre.

—Nada es "solo" nada, Virginia. Ya deberías haber aprendido eso.

El jueves llegó con un cielo despejado y viento suave del mar. Virginia se vistió con cuidado: un vestido de tarde de seda azul claro con cuello de encaje, guantes blancos, un sombrero pequeño con una pluma. Clara la supervisó personalmente, ajustando un rizo aquí, enderezando una manga allá.

—Recuerda —dijo Clara mientras el coche de caballos las llevaba hacia la casa de los Guimaraens—, observa a la madre. Las madres son las que realmente deciden estos asuntos. Si ella no te aprueba, no importa lo que el hijo quiera.

La casa de la calle de la Independencia era una mansión de tres pisos pintada de color amarillo pálido con balcones de hierro forjado. Tenía vistas directas al puerto y estaba rodeada de jardines cuidados donde crecían palmeras, buganvillas y jacarandás.

Un mayordomo con librea las recibió en la puerta y las condujo a través de un vestíbulo de mármol—mármol de Carrara, notó Virginia, el mismo que en la casa de Hugh en Londres—hasta un salón en el primer piso.

El salón era espectacular. Techos altos con molduras doradas, arañas de cristal de Baccarat, muebles estilo Luis XV tapizados en damasco dorado, alfombras persas que debían valer una fortuna. Las paredes estaban cubiertas de pinturas: paisajes europeos, retratos de familia, una colección de grabados japoneses que estaban muy de moda en París.

Pero lo que más llamó la atención de Virginia fue la biblioteca visible a través de puertas de vidrio emplomado: estanterías de caoba del suelo al techo, repletas de libros encuadernados en cuero. Cientos, quizás miles de volúmenes.

Vasco José las esperaba junto a su madre. Llevaba un traje gris claro, chaleco de seda, corbata perfectamente anudada. Se veía relajado pero elegante, como alguien acostumbrado a moverse en los mejores salones de Europa.

María Quinteros era una mujer pequeña de sesenta y cuatro años, vestida de negro—seguía de luto por su marido muerto ocho meses atrás. Tenía el pelo gris recogido en un moño severo, la piel curtida por el sol chileno, y unos ojos oscuros que evaluaban a Virginia con la intensidad de un tasador evaluando una joya.

—Señora Cuming —dijo María Quinteros con una voz sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeña—. Es un honor finalmente conocerla. Su padre, el señor Hugh Cuming, era una leyenda. Mi difunto esposo siempre hablaba de él con gran admiración.

Clara hizo una reverencia elegante.

—El honor es nuestro, señora. Y permítame expresar mis condolencias por la pérdida de su esposo.

—Gracias. —María Quinteros se giró hacia Virginia—. Y usted debe ser Virginia. He oído mucho sobre usted. Mi hijo no ha dejado de hablar de su educación europea desde que la conoció.

Virginia sintió que se sonrojaba ligeramente pero mantuvo la compostura.

—Su hijo es muy amable.

—Mi hijo es muchas cosas —dijo María Quinteros con un toque de acidez—. Amable es una de las menos problemáticas.

Se sentaron en sofás tapizados en seda mientras el mayordomo servía té en tazas de porcelana de Sèvres. Había bandejas de plata con emparedados de pepino, scones con mermelada y crema, petits fours de una pastelería francesa del puerto, y un pastel de tres capas que parecía demasiado hermoso para comer.

La conversación siguió los patrones establecidos del ritual social: el clima, las últimas noticias de Europa, la política chilena, los chismes sociales apropiados. María Quinteros preguntó sobre el tiempo de Virginia en Inglaterra, sobre Cheltenham, sobre su abuelo Hugh. Respondió con la combinación correcta de modestia y confianza que había aprendido en su educación inglesa.

Vasco José participaba poco, dejando que las madres condujera la conversación como era apropiado. Pero Virginia lo sorprendió varias veces mirándola con una expresión difícil de descifrar. ¿Diversión? ¿Aprobación? ¿Algo más?

Después del té, Vasco José sugirió:

—¿Les gustaría ver los jardines? Mi padre plantó algunas especies bastante interesantes.

Fue Clara quien respondió con la diplomacia necesaria:

—Quizás la señorita Virginia podría acompañarte mientras la señora Quinteros y yo conversamos. Con su permiso, por supuesto.

María Quinteros asintió. No era completamente apropiado que los jóvenes estuvieran a solas, pero los jardines eran visibles desde las ventanas del salón, y técnicamente estarían supervisados.

Virginia y Vasco José salieron a la terraza que daba a los jardines. El sol de la tarde bañaba todo con luz dorada. El aire olía a jazmín y a sal del mar.

—Sobreviviste al interrogatorio —dijo Vasco José con una sonrisa cuando estuvieron fuera del alcance del oído.

—Apenas. Tu madre es... formidable.

—Es una palabra educada para decir aterradora. —Vasco José comenzó a caminar por un sendero de grava entre parterres de rosas—. Pero tiene buen corazón. Solo es protectora. Especialmente ahora que mi padre murió. Solo me tiene a mí para cuidar el legado familiar.

—¿Y tú cuidas ese legado?

Vasco José se rio.

—Intento no arruinarlo completamente. Es lo mejor que puedo hacer.

Llegaron a una fuente de mármol donde un delfín de bronce escupía agua en un estanque lleno de nenúfares. Se sentaron en un banco de piedra junto a la fuente.

—¿Entonces? —preguntó Vasco José—. ¿Qué piensas de todo esto?

—¿De qué? ¿Del té? ¿De tu casa? ¿De tu madre evaluándome como posible candidata para entrar en la familia?

—De todo.

Virginia consideró la pregunta. Había aprendido en Inglaterra a ser cautelosa, a no revelar demasiado. Pero algo en Vasco José la hacía querer ser honesta.

—Tu madre es exactamente lo que esperaba: una mujer fuerte que ha sobrevivido en un mundo de hombres siendo más inteligente que todos ellos. Tu casa es hermosa pero un poco ostentosa, como si estuvieran tratando de demostrar algo. Y en cuanto a ser evaluada como posible esposa... —hizo una pausa—. Supongo que debería sentirme halagada. Pero principalmente me siento como un caballo en una subasta.

Vasco José soltó una carcajada genuina.

—Eres refrescantemente honesta.

—¿Preferirías que mintiera? ¿Que fingiera estar emocionada por pasteles y té mientras decidimos nuestro futuro basándonos en veinte minutos de conversación cortés?

—Absolutamente no. —Vasco José se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, mirándola directamente—. Déjame ser honesto también. Mi madre me presiona para que me case. Tengo veinticuatro años y según ella, es hora de sentar cabeza, tener herederos, continuar la línea familiar. He evitado el tema durante años viajando constantemente. Pero mi padre murió y ahora siento que le debo algo a su memoria.

—¿Y yo soy conveniente? —preguntó Virginia, sin poder ocultar el toque de amargura.

—No. Eres interesante. Hay una diferencia. —Vasco José se enderezó—. Podría casarme con cualquier muchacha de buena familia en Valparaíso. Hay docenas que estarían encantadas de convertirse en la señora de Guimaraens. Pero me aburriría hasta la muerte en una semana.

—¿Y crees que yo no te aburriría?

—Estoy seguro de que no. —Sonrió—. Eres la primera mujer con la que he hablado en años que puede discutir algo más que vestidos y chismes sociales. La primera que ha leído a Shakespeare en el original. La primera que sabe clasificar conchas usando nomenclatura linneana. La primera que me desafía en lugar de estar de acuerdo con todo lo que digo.

Virginia sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. No era amor—el amor toma tiempo—pero era el inicio de algo.

—¿Y qué propones exactamente?

—Que nos conozcamos apropiadamente. Cenas, paseos, visitas. Todo bajo la supervisión correcta, por supuesto. Y después de un tiempo razonable, si ambos decidimos que podríamos tolerar pasar el resto de nuestras vidas juntos, nos casamos. Y nos vamos a Europa. A París. Viviremos allí la mayor parte del año, viajando, disfrutando de todo lo que la cultura europea puede ofrecer.

Era una propuesta calculada pero tentadora. París. La ciudad que Virginia había soñado desde aquellas dos breves semanas durante su educación en Cheltenham.

—¿Y si decido que no puedo tolerarte? —preguntó Virginia.

—Entonces habrás pasado varios meses disfrutando de cenas en los mejores restaurantes de Valparaíso y habrás tenido acceso a mi biblioteca, que es considerable. No es el peor resultado.

Virginia se rio. Había algo irresistiblemente encantador en su pragmatismo.

—De acuerdo —dijo finalmente—. Conozcámonos apropiadamente.

Vasco José extendió la mano. Virginia la estrechó, sellando su acuerdo con un apretón firme que sorprendió a Vasco José.

—Aprietas la mano como un hombre —observó.

—Mi abuelo me enseñó que un apretón de manos débil es señal de un carácter débil. Y yo no soy débil.

—De eso no tengo ninguna duda.

Los meses siguientes establecieron un patrón. Vasco José venía a cenar a casa de Virginia una vez por semana, siempre con Clara presente. Virginia iba a casa de los Guimaraens con la misma frecuencia, siempre supervisada por María Quinteros. Paseaban por el malecón los domingos después de misa, siempre con Honoria caminando unos pasos detrás como carabina.

Iban a la ópera—una compañía italiana que hacía una temporada en Valparaíso—sentándose en el palco de los Guimaraens. Iban a conciertos de música de cámara. Asistían a las mismas recepciones sociales, bailaban juntos las tres piezas que la etiqueta permitía sin causar escándalo.

Y hablaban. Hablaban de todo: de libros, de política, de arte, de sus sueños y ambiciones. Vasco José le contó sobre su infancia, sobre un padre ausente siempre trabajando, sobre crecer con la presión de un apellido importante. Virginia le contó sobre la muerte de su padre, sobre los años en Londres, sobre la sensación de estar siempre entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno.

Vasco José le dio acceso completo a su biblioteca. Virginia pasaba tardes enteras allí, leyendo libros sobre viajes y naturaleza que José Guimaraens padre había coleccionado pero nunca leído. Vasco José a menudo estaba allí también, sentado en un sillón de cuero fumando puros cubanos mientras Virginia leía, ocasionalmente leyéndole pasajes en voz alta, discutiendo ideas.

María Quinteros observaba todo esto con aprobación creciente. Virginia era exactamente el tipo de nuera que había esperado: bien educada, de buena familia, con recursos propios, y claramente capaz de mantener a su hijo interesado.

Clara también aprobaba, aunque por razones ligeramente diferentes. Veía en Vasco José a un hombre que podría darle a su hija la vida que merecía: viajes, cultura, la libertad de desarrollar sus intereses intelectuales. Y además, no era irrelevante, era muy rico.

En septiembre de 1868, seis meses después de su primer encuentro, Vasco José le pidió a Virginia que se casara con él.

No fue romántico en el sentido tradicional. Estaban en la biblioteca de los Guimaraens, Virginia estaba leyendo un libro sobre orquídeas de Brasil, Vasco José estaba revisando correspondencia de sus administradores en las haciendas.

—Deberíamos casarnos —dijo Vasco José de repente, sin levantar la vista de sus papeles.

Virginia levantó la mirada del libro.

—¿Disculpa?

Vasco José dejó los papeles, se levantó, vino y se arrodilló frente al sillón donde Virginia estaba sentada. Sacó una cajita de terciopelo azul de su bolsillo.

—Virginia Stevenson Cuming, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?

Abrió la cajita. Dentro había un anillo de compromiso espectacular: un diamante central de al menos tres quilates rodeado de zafiros más pequeños, engarzado en platino. Era una pieza magnífica, probablemente de Cartier o Boucheron.

Virginia miró el anillo, después a Vasco José. Él la miraba con una expresión entre esperanzada y divertida.

—¿Esto es un impulso o lo has estado planificando?

—He estado planificando pedirlo durante un mes. El impulso fue hacerlo ahora mismo en lugar de esperar a una ocasión más romántica. —Sonrió—. Pero nunca he sido muy bueno esperando para las cosas que quiero.

Virginia pensó en su vida hasta ahora: la muerte de su padre, los años en Inglaterra, el regreso a Chile. Pensó en las opciones que tenía: quedarse soltera y vivir con su madre, convertirse en una solterona excéntrica rodeada de libros y conchas. O casarse con alguno de los aburridos pretendientes que la cortejaban. O casarse con Vasco José y tener al menos la posibilidad de una vida interesante.

No era amor romántico. Todavía no. Pero había afecto genuino, respeto mutuo, y la promesa de París.

—Sí —dijo Virginia—. Me casaré contigo.

Vasco José deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. Por supuesto que le quedaba perfecto. Vasco José era el tipo de hombre que se aseguraba de que los detalles fueran correctos.

Se inclinó y la besó. Fue su primer beso, suave y respetuoso, apenas un roce de labios. Pero prometía más. Prometía pasión futura, intimidad, una vida compartida.

Cuando se separaron, Virginia dijo:

—Pero tiene que ser en París. La boda. Quiero casarme en París.

Vasco José se rio.

—Por supuesto. No esperaba menos de ti.

Capítulo 14: Preparativos y partida

El compromiso se anunció oficialmente una semana después en El Mercurio de Valparaíso:

Se complace en anunciar el compromiso matrimonial entre el distinguido caballero Don Vasco José Guimaraens Quinteros, hijo de los finados Don José Guimaraens y Doña María Quinteros Sánchez, y la señorita Virginia Stevenson Cuming, hija del finado Don Martín Stevenson Covarrubias y de Doña Clara Valentina Cuming, nieta del ilustre naturalista británico Hugh Cuming.

La boda se celebrará en París, Francia, en la primavera de 1869.

La noticia causó sensación en Valparaíso. Era una alianza perfecta: los Guimaraens con su fortuna nueva y los Stevenson-Cuming con su prestigio intelectual y conexiones europeas. Las madres con hijas solteras suspiraron de envidia. Los jóvenes que habían cortejado a Virginia sin éxito se lamentaron de su mala suerte.